2.2. Физиологические механизмы обеспечения мышечной деятельности

2.2.1. Обмен углеводов при мышечной деятельности

Углеводы являются главным источником энергии в организме. Они делятся на простые (моно- и дисахарвды) и сложные (полисахариды). Простые углеводы - это глюкоза, свекловичный и молочный сахар и др., сложные - крахмал, гликоген, клетчатка. Моносахариды быстро всасыва

ются из кишечника в кровь, а полисахариды всасываются лишь после расщепления до моносахаридов (глюкозы). В клетках глюкоза окисляется до воды и углекислого газа с освобождением энергии, которая используется в реакциях синтеза и в процессе мышечной деятельности. При окислении 1 г углеводов образуется примерно 4 ккал.

В печени и мышцах глюкоза превращается в г ликоген и там накапливается (депонируется). При физической работе эти запасы углеводов интенсивно расходуются, однако полностью не исчерпываются. Уменьшение концентрации глюкозы в крови приводит к развитию утомления и невозможности продолжения работы.

Если в организм поступает недостаточное количество углеводов, то они могут синтезироваться из жиров и белков.

Регуляция углеводного обмена осуществляется нервной системой, в частности, ее вегетативным отделом. Парасимпатические нервы стимулируют депонирование гликогена, а симпатические, наоборот, усиливают его выход из печени и расщепление. Нервная регуляция происходит либо непосредственно, либо косвенно через железы внутренней секреции. При этом гормон инсулин обеспечивает депонирование углеводов, а адреналин способствует их мобилизации.

2.2.2. Обмен белков, жиров и воды при мышечной деятельности

Белки выполняют в организме пластическую функцию: построение и постоянное обновление различных клеток. Они входят в состав ферментов, многих гормонов, формеинных элементов и плазмы крови, сократительных элементов мышц.

Белки состоят из аминокислот, которые подразделяются на незаменимые и заменимые. Незаменимые аминокислоты в организме не синтезируются и могут быть получены только с пищей, а заменимые могут образовываться из других аминокислот. Белки, содержащие все незаменимые аминокислоты, называются полноценными, а в составе которых отсутствуют некоторые из них - неполноценными.

В организме животные и растительные белки перевариваются с образованием аминокислот, которые поступают в кровь и из которых затем в клетках образуется множество необходимых белков. У здорового взрослого человека количество распавшихся белков равно количеству синтезированных. При тяжелых физических нагрузках может преобладать распад белков, т. е. наблюдаться отрицательный белковый баланс. В организме белки не депонируются. Одним из конечных продуктов окисления белков является мочевина, которая выводится с мочой.

Как энергетические вещества белки дают при окислении 1 г примерно 4ккал.

Жиры служат важным источником энергии и составной частью клеток. Они выполняют теплозащитную функцию и предохраняют внутренние органы от механических воздействий.

Жиры состоят из глицерина и жирных кислот, которые подразделяются на ненасыщенные и насыщенные. Ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленоая, арахидоновая) в организме не синтезируются и должны поступать с пищей.

В желудочно-кишечном тракте жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты, которые затем всасываются и из которых в клетках синтезируются специфичные для организма жиры. Возможен также синтез жиров из белков и углеводов. Излишки жиров могут депонироваться главным образом в подкожной жировой клетчатке, сальнике, печени и других органах.

При окислении 1 г жиров образуется примерно 9 ккал, т. е. в 2,2 раза больше, чем у углеводов и белков. Однако в отличие от углеводов, которые окисляются в начале напряженной мышечной работы, жиры активно используются как энергетический материал лишь через определенное время в связи с уменьшением запасов гликогена. Из этого следует, что для уменьшения жировой ткани необходимо использовать длительные физические упражнения (30 мин и более) относительно невысокой интенсивности.

Человеческий организм на 60% состоит из воды. Она является основной частью плазмы крови, межтканевой жидкости, лимфы. В жидкой среде протекают окислительно-восстановительные и другие реакции обмена. Вода осуществляет транспортировку питательных веществ и некоторых газов, входит в состав пищеварительных соков, участвует в удалении из организма продуктов обмена и в процессах терморегуляции при потоотделении. Последнее особенно важно в случае интенсивной физической работы, когда температура тела повышается на 1 - 1,5°С.

Вода поступает в организм в "чистом виде” и с пищей, а удаляется с мочой, потом и выдыханием воздухом.

2.2.3. Анаэробный механизм энергообеспечения мышечной деятельности

Первичным источником энергии для сокращения мышц и протекания других биохимических процессов служит аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), которая находится в клеточных структурах. При расщеплении одной грамм-молекулы АТФ на аденозиндифосфорную и фосфорную кислоты освобождается 10 ккал. Распад АТФ происходит при возбуждении мышечного волокна под действием нервных импульсов.

Запасы АТФ в мышцах незначительны и чтобы поддерживать актив

ность мышц необходимо непрерывное пополнение (ресинтез) АТФ. Одним из способов ресинтеза АТФ является анаэробный (безучастия кислорода воздуха) механизм энергообеспечения.

Анаэробный ресинтез осуществляется, во-первых, за счет распада содержащегося в мышцах вещества - креатинфосфата, и, во-вторых, при расщеплении углеводов - запасов гликогена и поступающей с кровью глюкозы. Анаэробное расщепление углеводов называется гликолизом.

Энергообеспечение за счет креатинфосфата развертывается очень быстро, обеспечивает большую мощность работы, но длится всего несколько секунд, так как его запасы невелики. Гликолиз развертывается медленнее, в течение 2-3 мин интенсивной работы, обеспечивает бблыпую ее продолжительность, но из-за ограниченности запасов углеводов и накопления в крови недоокисленных продуктов распада (молочной кислоты) может осуществляться относительно недолго. Продукты распада окисляются в дальнейшем при достаточном поступлении кислорода после окончания работы или снижения ее интенсивности.

Таким образом, высокоинтенсивная мышечная деятельность проходит при недостатке кислорода в течение ограниченного времени.

2.2.4. Аэробный механизм энергообеспечения мышечной деятельности

Аэробный механизм ресинтеза АТФ заключается в расщеплении углеводов с участием кислорода воздуха. Он более эффективен по сравнению с анаэробным, так как приводит к образованию большего числа молекул АТФ при окислении одного и того же количества углеводов. Кроме того, аэробному окислению могут подвергаться белки и жиры, причем последние, как правило, имеются в организме в необходимом количестве.

Время развертывания аэробного механизма энергообеспечения составляет 3-4 мин, у тренированных людей несколько меньше. Питательные вещества и недоокисленные ранее продукты при достаточном поступлении кислорода распадаются до углекислого газа и воды.

Продолжительность работы в аэробном режиме ограничена в основном запасами питательных веществ в организме и может достигать нескольких часов, однако интенсивность ее относительно невысока. Отличительная особенность аэробного механизма энергообеспечения заключается в том, что в доставке кислорода к мышцам участвуют дыхательная, сердечно-сосудистая системы и система крови, от состояния которых зависит интенсивность и длительность выполняемой работы. Показатели мышечной деятельности зависят также от способности мышечных клеток использовать поступающий к ним кислород для образования АТФ.

В большинстве случаев двигательная деятельность требует быстрого

развертывания и протекает с меняющейся интенсивностью. При этом энергообеспечение не может осуществляться только за счет экономичного аэробного механизма. Отсюда следует, что даже при подготовке к длительной работе невысокой и средней интенсивности надо уделять должное внимание совершенствованию анаэробного механизма энергообеспечения с использованием специальных методов тренировки.

2.2.5. Максимальное потребление кислорода, порог анаэробного обмена и кислородный долг при выполнении физических упражнений

Для оценки подготовленности человека к физической работе различной интенсивности используется ряд физиологических показателей. К ним относятся: максимальное потребление кислорода (МПК), порог анаэробного обмена (ПАНО), кислородный долг.

МПК - это наибольшее количество кислорода, которое может усвоить организм в единицу времени в условиях, когда дальнейший рост интенсивности нагрузки уже не вызывает его повышения. МПК является показателем аэробной производительности организма н связан с максимальным включением аэробного механизма энергообеспечения. МПК представляет собой не только показатель тренированности человека, но и характеризует состояние его здоровья в цепом. У незанимающихся спортом МПК находится на уровне 2-3.5 л/мин. У спортсменов высокого класса, тренирующихся на выносливость, МПК достигает 6 л/мин и более. Показано, что снижение МПК ведет к развитию различных заболеваний.

ПАНО - это уровень ЧСС, при котором организм переходит от аэробного к анаэробному механизму энергообеспечения. Чем выше ПАНО, тем в большей степени работа производится за счет предпочтительных аэробных реакций. У слабо подготовленных людей ПАНО может наступать уже при ЧСС 130-140 уд/мин, а у квалифицированных спортсменов, тренирующихся на выносливость - при 160-170 уд/мин. Средним считается уровень 150 уд/мин.

Кислородный долг - это разница между количеством кислорода, необходимым для выполнения заданной работы и количеством кислорода, фактически использованным за это время. Максимальный кислородный долг отражает объем анаэробных процессов, которые могут быть развернуты в организме. У незанимающихся спортом он не превышает 5 л, а у спортсменов высокого класса, специализирующихся в видах спорта, требующих скоростной выносливости, достигает 25 л. Кислородный долг ликвидируется после окончания работы.

2.2.6. Физиологическая классификация упражнений по зонам

мощности

Выполнение различных по мощности (интенсивности) физических упражнений предъявляет особые требования к тем или иным физиологическим системам организма, механизмам энергообеспечения и зависит от их совершенства. Установлены 5 зон мощности, которые обычно рассматриваются на примере циклических упражнений.

| Таблица 1 Зоны мощности физических упражнений

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Как видно из табл. 1 зона малой мощности характеризуется незначительной нагрузкой на организм и не обеспечивает тренировочный эффект. В связи с этим она может применяться в основном для активного отдыха или разминки. Зона умеренной мощности уже используется как трениро

вочная, так как начиная с ЧСС 130-140 уд/мин интенсивно включаются аэробные процессы и происходит развитие общей выносливости. Граница между зонами умеренной и большой мощности примерно соответствует уровню ПАНО. Работа в зонах большой, субмаксимальной н максимальной мощности развивает соответственно общую и специальную выносливость, скоростные и силовые качества.

2.2.7. Утомление при физической работе. Стадии восстановления

Утомление - это функциональное состояние, временно возникающее под влиянием продолжительной и интенсивной работы и приводящее к снижению ее эффективности. Утомление выражается в уменьшении силы мышц, ухудшении координации, возрастании затрат энергии на выполнение работы. Субъективно утомление ощущается в виде усталости.

Существуют следующие виды утомления: острое, проявляющееся в течение короткого времени, я хроническое, носящее длительный характер; общее, характеризующееся изменением функций всего организма, и локальное, затрагивающее какую-либо группу мышц или орган; компенсаторное, когда нет выраженного снижения работоспособности из-за использования резервных возможностей организма (например, поддержание скорости бега за счет увеличения частоты шагов при вынужденном уменьшении их длины вследствие снижения силы отталкивания), и деком- пенсаторное, когда резервы организма исчерпаны и работоспособность снижается.

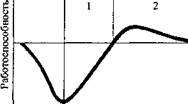

Восстановление - это процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в устранении продуктов распада, восполнении энергетических ресурсов и обновлении белковых структур. На рис. 3 представлена динамика восстановления работоспособности.

|

|

| Утомление |

| Восстановление |

| Работа |

| Отдых |

| 3 |

Исходный

уровень

Рис. 3. Стадии восстановления работоспособности

Как видно из рис. 3 восстановление протекает в три стадии:

• стадия относительной нормализации, при которой состояние организма возвращается к исходному уровню;

• стадия суперкомпенсации или сверхвосстановления, характеризующаяся превышением исходного уровня;

• стадия возвращения к исходному уровню.

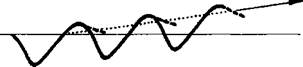

Стадия суперкомпенсации имеет особое значение, так как она сопровождается повышенной работоспособностью. Выполнение упражнений после отдыха именно в этой фазе позволяет с каждым разом увеличивать физическую работоспособность, т. е. суммировать воздействие упражнений (рис. 4). Этот эффект, возникающий после нескольких занятий, носит название отставленного эффекта, а после длительного периода занятий - суммарного или кумулятивного эффекта. Он собственно и составляет физиологическую основу спортивной тренировки.

| Работоспособность

Рис. 4. Повышение работоспособности в результате суммарного воздействия упражнений |

Длительность стадий восстановления, а значит и перерыв между отдельными упражнениями и занятиями, зависит от степени тренированности организма и от характера выполняемой работы. Функции различных систем организма восстанавливаются неодновременно. Например, после длительной работы первыми возвращаются к исходным величинам показатели внешнего дыхания - частота и глубина; через несколько часов - ЧСС и артериальное давление; спустя сутки и более - показатели нервной системы; через несколько суток - основной обмен (расход энергии на функционирование организма в покое).

2.2.8. Изменения в организме при гипокинезии и гиподинамии

Недостаточная двигательная активность человека проявляется в виде гипокинезии и гиподинамии. Гипокинезия - это недостаток движений, а

гиподинамия - недостаток усилий. Оба эти явления неблагоприятны для организма. Страдают практически все органы и системы и, в первую очередь, мышечная система. Как показал эксперимент, проведенный американскими врачами, у людей, ограниченных в движениях с сохранением нормального режима питания, через 40 дней началась атрофия (уменьшение объема) мышц, накопились жировые запасы и снизился основной обмен.

Необходимо учитывать, что наиболее устойчивы к развитию гипо- динамических признаков мышцы, воспринимающие вес тела и его звеньев, т. е. мышцы спины и щей. В то же время мышцы живота атрофируются сравнительно быстро, что отрицательно сказывается на функционировании органов кровообращения, дыхания, пищеварения.

При гипокинезии и гиподинамии снижается сила сердечных сокращений, уменьшается количество циркулирующей крови и развиваются застойные явления в "депо крови" и капиллярах, становятся меньше емкость легких и общая интенсивность обменных процессов.

Кроме снижения функциональной активности органов и систем при гипокинезии и гиподинамии уменьшается устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Это относится к способности переносить гипоксию, резкие перепады температуры и атмосферного давления. Наблюдения показали, что у менее физически активных людей проникающая радиация приводит к ббльшим изменениям состава крови. В опытах на животных доказано, что двигательная активность даже замедляет развитие злокачественных новообразований.

При гипокинезии и гиподинамии происходят Негативные изменения в деятельности высших отделов головного мозга, что приводит к повышенной утомляемости, нарушению сна и снижению умственной работоспособности.

2.2.9. Формирование двигательных навыков на основе рефлекторной природы двигательной деятельности

Двигательный навык, представляющий собой овладение двигательным действием с достаточной степенью совершенства, формируется посредством приспособления организма к изменениям внешней и внутренней среды. Такое приспособление происходит по механизму образования условных, т. е. приобретенных в процессе жизни рефлексов на базе безусловных, т. е. врожденных рефлексов. Физиологической основой образования условных рефлексов служат временные связи, возникающие между нервными центрами. На практике этот процесс осуществляется при систематическом выполнении упражнений, включающих изучаемое двигательное действие.

Различают три стадии формирования двигательного навыка: генерализации, концентрации и автоматизации. Стадия генерализации связана с распространением возбуждения по обширным зонам коры больших полушарий. Условнорефлехторные ответы возникают на условный и другие близкие к нему раздражители, что выражается в вовлечении в двигательное действие как "нужных", так и "ненужных" мышц. Отдельные движения объединяются в целостные двигательные действия. В стадии концентрации происходит сужение возбуждения корковых зон, образуются связи между представительствами условного и безусловного раздражений. Это приводит к устранению излишнего мышечного напряжения и улучшению координации. В стадии автоматизации навык стабилизируется, достигается высокая степень координации и автоматизации, т. е. выполнения действия без контроля внимания.

В процессе осуществления двигательных действий в центральную нервную систему непрерывно поступают сигналы от рецепторов анализаторов и далее, по принципу обратной связи, рефлекторно направляются к мышцам. Таким образом происходит постоянная коррекция движения в соответствии со сформированной программой.

Овладение новыми, более сложными двигательными навыками всегда происходит на фоне сложившихся ранее навыков.

2.2.10. Характеристика физиологических состояний организма при занятиях физическими упражнениями

Изменение функционального состояния организма имеет место не только во время выполнения физических упражнений, но еще до их начала. В основном это характерно для соревновательных упражнений. Такая реакция представляет собой условный рефлекс на предстоящую работу. В результате возникают так называемые предстартовое и стартовое состояния.

Предстартовое состояние наступает за несколько часов, а иногда и суток до начала запланированной мышечной деятельности. Стартовое состояние является его продолжением и, как правило, сопровождается усилением предстартовых реакций. С физиологической точки зрения выделяют три разновидности предстартовых состояний: боевую готовность, предстартовую лихорадку и предстартовую апатию.

Боевая готовность представляет собой оптимальное предстартовое состояние. Она характеризуется повышенной возбудимостью нервно- мышечного аппарата, усилением деятельности дыхательной, сердечнососудистой и других систем.

Предстартовая лихорадка сопровождается резко выраженными процессами возбуждения. При этом ухудшается координация, происходят зна-

читальные и необоснованные сдвиги в работе внутренних органов.

Предстартовая апатия связана с преобладанием тормозных процессов. Она, как правило, возникает у людей, недостаточно подготовленных к предстоящей работе.

Предстартовые состояния могут регулироваться. Для этого служит разминка, внушение и самовнушение, массаж и другие приемы. Разминка должна способствовать успешному врабатыванию организма, т. е. постепенному повышению его работоспособности. При этом нужно учитывать, что различные системы организма настраиваются на необходимый рабочий уровень неодновременно (гетерохронно). Так, двигательный аппарат настраивается быстрее, чем внутренние органы и системы, обеспечивающие его работу. В свою очередь, показатели активности отдельных функциональных систем возрастают также неравномерно. Например, ЧСС увеличивается с первых секунд и приближается к максимальному значению где-то через минуту, а врабатывание дыхательной системы происходит в течение нескольких минут.

После врабатывания организм приходит в относительно устойчивое состояние, которое наступает при выполнении упражнений не менее 4-6 мин. Одним из признаков такого состояния служит стабилизация потребления кислорода.

Глава 3 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

|

|

Плодотворная работа, достижение высоких спортивных результатов, овладение жизненно необходимыми умениями и навыками, формирование гармоничного телосложения, активный отдых — все это становится возможным, если человек обладает крепким здоровьем. Как сказал Артур Шопенгауэр, здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что, поисгине, здоровый нищий счастливее больного короля. Физическая культура решает задачу укрепления здоровья на основе оптимально организованной двигательной активности. Однако этим не исчерпывается все многообразие воздействий на организм человека. Комплексным их изучением занимается валеология - наука о формировании, укреплении и сохранении здоровья.