2.1 Организм человека и его функциональные системы

2.1.1. Организм как целостная саморазвивающаяся система.

Его составляющие

Функционирование организма человека проявляется как совокупность психических, двигательных и вегетативных (связанных с работой внутренних органов) реакций на воздействие окружающей среды. В основе этого процесса лежат как чисто биологические закономерности, присущие всем живым организмам, так и социальные, характерные только для человека и возникающие в процессе общения и осознанного влияния на внешние условия. Занятия физическими упражнениями должны строиться с учетом как биологических, так и социальных закономерностей функционирования организма.

Развитие и изменение организма происходит во все периоды жизни. Так, рост человека продолжается приблизительно до 20 лет, причем у девочек наибольшая его интенсивность наблюдается в период с 10 до 13 лет, а у мальчиков — с 12 до 16 лет. Масса тела стабилизируется к 20-25 годам.

Различают младенческий (до 1 года), детский (1-12 лет), подростковый (12-15 лет), юношеский (16-21 год), зрелый (22-60 лет), пожилой

(61-74 года) и старческий (75 и более лет) возраст. В юношеском возрасте все органы и системы достигают своей морфологической (связанной со строением) и функциональной зрелости. Зрелый возраст характеризуется незначительными изменениями строения тела, а функциональные возможности во многом обусловлены образом жизни, в том числе двигательной активностью. Пожилому и старческому возрасту свойственно общее Снижение возможностей организма.

Организм представляет собой сложную биологическую систему, в которой все органы связаны между собой. Регуляция их взаимодействия осуществляется нервной и эндокринной системами. При этом происходит автоматическое поддержание или, другими словами, саморегуляция жизненно важных факторов на необходимом уровне (постоянства внутренней среды, температуры тела и т. д.), т. е. осуществляется так называемый гомеостаз.

Организм как целостная система состоит из органов и тканей. Органы построены их тканей, ткани состоят из клеток и межклеточного вещества.

Клетки разнообразны по форме, размеру и все имеют ядро и цитоплазму, которые заключены в клеточную оболочку. Они участвуют в обмене веществ и энергии, способны к росту, регенерации, размножению, передаче генетической информации.

Межклеточное вещество состоит из продуктов жизнедеятельности клеток н соединительной ткани.

Тканью называется совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих одинаковое строение и функции. Существуют четыре вида ткани: эпителиальная (выполняет защитную, выделительную и секреторную функции); соединительная (рыхлая, плотная, хрящевая, костная, кровь); мышечная (поперечно-полосатая, гладкая, сердечная); нервная (состоит из нервных клеток - нейронов).

Органы представляют собой комплексы тканей, выполняющие специфические функции (мышцы, сердце, печень и т. д.). Органы состоят из всех видов тканей, но лишь одна из них является рабочей.

Системой или аппаратом органов называется совокупность органов, выполняющих общую функцию (опорно-двигательный аппарат, костная, мышечная, сердечно-сосудистая и другие системы).

2.1.2. Общая характеристика опорно-двигательного аппарата.

Его совершенствование посредством физических упражнений

Опорно-двигательный аппарат служит для создания опоры тела, а также для перемещения всего тела и его частей в пространстве. Он состоит из костей, связок, мышц и мышечных сухожилий. Большинство костей

имеют подвижные соединения - суставы. Они представляют собой герметичные капсулы, покрытые суставной сумкой и заполненные суставной жидкостью. Эта жидкость служит для уменьшения трения между соприкасающимися гладкими суставными хрящами. Кроме обеспечения подвижности суставы также играют роль амортизаторов, что особенно важно при ударных нагрузках. По форме различают шаровидные суставы, имеющие три оси вращения и являющиеся наиболее подвижными (плечевой, тазобедренный суставы), цилиндрические и блоковидные суставы, имеющие одну ось вращения (голеностопный сустав) и др.

Связки служат в основном для укрепления соединений костей и для ограничения движений в суставах.

Усилия, необходимые для удержания определенной позы или для выполнения движений, передаются от скелетных мышц к звеньям тела посредством мышечных сухожилий, которыми они прикрепляются к костям.

При систематических занятиях физическими упражнениями в опорно-двигательном аппарате происходят следующие изменения: одновременно с костями и мышцами укрепляются суставы, повышается эластичность связок и мышечных сухожилий, увеличивается гибкость. В случае недостаточной двигательной активности наблюдается постепенное разрушение суставного хряща и изменение суставных поверхностей, что сопровождается болевыми ощущениями и ограничением подвижности.

Особое внимание следует уделять упражнениям, направленным на улучшение подвижности позвоночного столба и на формирование правильной осанки. Они препятствуют снижению упругости межпозвоночных дисков и укрепляют мышцы окружающие позвоночник, что является профилактикой такого распространенного заболевания, как остеохондроз позвоночника и множества сопутствующих заболеваний.

2.1.3. Строение костной системы. Ее совершенствование посредством физических упражнений

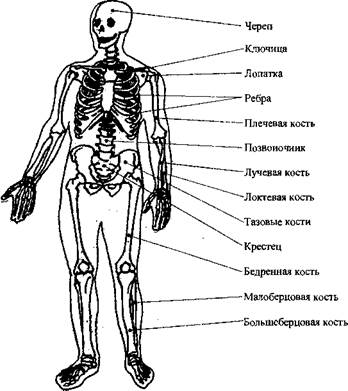

Скелет человека состоит из позвоночника, черепа, грудной клетки, костей верхних и нижних конечностей (рис.1). Он включает более 200 костей, которые делятся на трубчатые (кости конечностей); губчатые (ребра, грудина, позвонки); плоские (кости черепа, таза, поясов конечностей); смешанные (основание черепа). Поверхность костей покрыта волокнистой надкостницей, содержащей многочисленные сосуды и нервы. Длинные трубчатые кости представляют собой полые образования, внутри которых находится костный мозг.

Скелет верхних конечностей образован плечевым поясом, состоящим из двух лопаток и двух ключиц, и свободной верхней конечностью, включаюшей плечо, предплечье и кисть. Плечо - это одна плечевая кость;

предплечье образовано лучевой и локтевой костями; кисть включает ряд мелких костей.

Скелет нижней конечности образован тазовым поясом, состоящим из двух тазовых костей и крестца, и свободной нижней конечиостыо, включающей бедро, голень и стопу. Бедро - эго одна бедренная кость; голень образована большой и малой берцовыми костями; стопа включает ряд мелких костей.

|

Рис. 1. Скелет человека |

В состав костей входят неорганические вещества (65-70%) - это в основном фосфор и кальций, и органические вещества (30-35%) - это костные клетки и каллагеновые волокна. Упругость костей зависит от наличия в них неорганических веществ, а твердость обеспечивается минеральными солями. Кости детей более эластичны и упруги, а кости пожилых людей более хрупки.

На рост и формирование костей существенное влияние оказывают физические нагрузки. Кости становятся более массивными, увеличивается их поперечник, в местах прикрепления мышц образуются хорошо выраженные утолщения - костные выступы, бугры, гребни. Происходит также увеличение числа и размеров костных клеток, кости становятся значительно прочнее. Кроме того, оптимальные физические нагрузки замедляют процесс старения костей.

2.1.4. Строение мышечной системы. Ее совершенствование посредством физнческнх упражнений

Мышцы делятся на два вида: гладкие и поперечно-полосатые. Гладкие мышцы находятся в стенках кровеносных сосудов н некоторых внутренних органов (желудка, кишечника и др.). Из поперечно-полосатых мышц состоит скелетная мускулатура. К ним также относится сердечная мышца - миокард.

Скелетная мускулатура человека включает около 600 мышц, большинство из которых парные (рис. 2).

К мышцам туловища относятся мышцы грудной клетки, спнны и живота. Наиболее крупными мышцами грудной клетки являются большая и малая грудные, передняя зубчатая мышцы; спины - трапециевидная, широчайшая и мышца, выпрямляющая туловище; живота - прямая, наружная и внутренняя косая мышцы.

Мышцы верхних конечностей приводят в движение плечевой пояс, плечо, предплечье, кисть и пальцы. Основной мышцей, участвующей в отведении плеча (движении в сторону), является дельтовидная мышца; в сгибании плеча и предплечья (движении вперед) - двуглавая мышца плеча; в разгибании плеча и предплечья (движении назад) - трехглавая мышца плеча.

Мышцы нижней конечности приводят в движение бедро, голень, стопу и пальцы ног. Одной из наиболее массивных мышц человеческого тела является четырехглавая мышца бедра. Её функция состоит в сгибании бедра и разгибании голени (движении вперед). В разгибании бедра участвует большая ягодичная мышца; в разгибании бедра и сгибании глени (движении назад) - двуглавая мышца бедра; в сгибании голени и стопы - трехглавая мышца голени.

Основу мышц составляют белки. Скелетную мышечную ткань образуют многоядерные клетки - поперечно-полосатые мышечные волокна. Они содержат специальные органеллы, способные сокращаться - миофиб- риллы. Сокращение происходит под действием импульсов, передаваемых по нервным волокнам от головного и спинного мозга. В свою очередь, по чувствительным нервным волокнам информация о работе мышц поступает в обратном направлении.

| Т рапециевидная мышца Дельтовидная мышца Двуглавая мышца плеча |

|

|

|

|

| Трехглавая мышца Большая и малая грудам мышцы Передняя зубчатая / Широчайшая мышца^ Наружная косая мышца живота Прямая мышца Большая ягодичная / мышца Четырехглавая мышца бедра Двуглавая мышца ■Трехглавая мышца голени |

Рис. 2. Мышцы человека (по Р.Д. Синельникову, 1972)

В мышцах содержатся волокна двух типов - красные и белые. Красные или "медленные" мышечные волокна характеризуются способностью длительно выполнять работу небольшой мощности, а белые или "быстрые" - наоборот, выполнять непродолжительную работу большой мощности. У каждого человека их соотношение в мышцах генетически определено и не меняется, что необходимо учитывать при выборе для занятий того или иного вида спорта.

Сила, развиваемая мышцей, зависит от общего количества волокон в мышце и от их числа, одновременно вовлекаемых в работу; от сократительной способности мышечных волокон; от исходной длииы мышцы, скорости сокращения и пр.

При занятиях физическими упражнениями происходит так называемая рабочая гипертрофия мышц, т. е. увеличение их поперечника. Длительные упражнения с относительно небольшой силовой нагрузкой приводят к повышению содержания в мышечных волокнах несократигельных белков и энергетических веществ - гликогена, креатинфосфата и других, а также к увеличению числа капилляров и совершенствованию окислительной способности, т. е. способности использовать поступающий кислород. Эти процессы, наряду с другими, лежат в основе развития выносливости. Упражнения с большой силовой нагрузкой приводят к увеличению числа и объема миофибрилл, в результате чего растет сила мышц. С возрастом размеры мышц уменьшаются. Если человек не занимается физическими упражнениями, то с 30 до 70 лет он теряет около 40% мышечной массы. С этим также отчасти связано общее ухудшение обмена веществ.

2.1.5. Строение системы крови. Ее совершенствование посредством физических упражнений

Кровь осуществляет в организме транспортную функцию, т. е. доставляет к органам и клеткам питательные вещества и кислород и удаляет продукты обмена веществ. Она также участвует в процессах терморегуляции.

Кровь составляет примерно 7% массы тела человека и при весе 70 кг её объем равен 5-5,5л. На 55-60% кровь состоит из плазмы и на 40-45% из форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других веществ.

Эритроциты или красные кровяные клетки содержат белок гемоглобин, способный образовывать соединение с кислородом и транспортировать его из легких к тканям, а из тканей переносить углекислый газ к легким. Эритроциты вырабатываются в красном костном мозге.

Лейкоциты или белые кровяные клетки выполняют защитную функцию, уничтожая инородные тела и болезнетворные микробы. Лейкоциты

вырабатываются в красном костном мозге, а также в лимфатических узлах, вилочковой железе, миндалинах и фолликулах.

Тромбоциты или кровяные пластинки играют важную роль при свертывании крови.

В плазме крови содержатся гормоны, минеральные соли, питательные вещества, антитела, создающие иммунитет, а также продукты распада, удаленные из тканей.

При движении крови по капиллярам часть плазмы через их стенки постоянно просачивается в межтканевое пространство и образует межтка- невую жидкость. Из нее клетки поглощают питательные вещества и кислород и выделяют в нее продукты распада. Некоторые вещества межтканевой жидкости просачиваются в лимфатические сосуды и образуют лимфу. Посредством лимфы в кровь возвращаются белки, поддерживается обмен веществ в тканях, удаляются из организма болезнетворные микроорганизмы. По лимфатическим сосудам лимфа возвращается в кровь.

У человека различают четыре группы крови, которые необходимо знать на случай переливания крови.

В покое 40-50 % крови не участвует в кровообращении и находится в "кровяных депо": печени, селезенке, сосудах кожи, мышц, легких. При физической работе этот объем крови рефлекторно направляется к работающим мышцам. Длительные физические упражнения приводят к увеличению объема циркулирующей крови (в основном за счет плазмы крови). Такое увеличение может составлять более 20 %. Кроме того, у занимающихся совершенствуются так называемые буферные системы, препятствующие значительному повышению кислотности крови. Это важно для поддержания работоспособности при интенсивных физических нагрузках. Эффективным способом повышения содержания в крови эритроцитов и гемоглобина является тренировка в условиях кислородного голодания, т. е. гипоксии.

2.1.6. Строение сердечно-сосудистой системы.

Ее совершенствование посредством физических упражнений

Сердечно-сосудистая система состоит из большого и малого кругов кровообращения. Большой круг начинается от левого желудочка сердца, проходит через ткани всех органов и заканчивается в правом предсердии. Из правого предсердия кровь переходит в правый желудочек. Малый круг начинается от правого желудочка сердца, проходит через легкие, где кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом, и заканчивается в левом предсердии. Из левого предсердия кровь переходит в левый желудочек.

Сердце представляет собой полый мышечный орган объемом 250- 350 см3, совершающий ритмические сокращения в автономном режиме.

Вместе с тем, работа сердца регулируется нервной системой и посредством желез внутренней секреции. Сердечный цикл состоит из трех фаз: сокращения предсердий, сокращения желудочков и общего расслабления сердца. В покое частота сердечных сокращений (ЧСС) у молодых мужчин составляет в норме 60-70 уд/мин, у женщин - примерно 75 уд/мин. Максимальное значение ЧСС может превышать 210уд/мин.

Среди кровеносных сосудов различают артерии, по которым кровь течет от сердца, вены, по которым кровь возвращается к сердцу, и кровеносные капилляры, через стенки которых происходит обмен веществ между кровью и тканями и по которым кровь переходит из артериальных сосудов в венозные.

Самым крупным сосудом, через который левый желудочек сердца соединяется с сосудами большого круга кровообращения, является аорта. Особенность вен, в отличие от артерий, заключается в том, что многие из них имеют клапаны, препятствующие обратному току крови.

Продвижение крови по сосудам определяется не только сердечными сокращениями, но и работой так называемого мышечного насоса. Его действие основано на том, что при сокращении скелетных мышц происходит сжатие мышечных вен и ускоряется отток крови по венам в направлении к сердцу. Следует ие забывать, что при резком прекращении работы мышечный насос отключается и может наступить гравитационный шок, сопровождаемый потерей сознания.

В результате сокращения (систолы) желудочков сердца кровь выбрасывается в артерии, растягивая их упругие стенки, что приводит к повышению давления в артериальной системе. Максимальное давление крови в аорте и крупных артериях называется систолическим. Во время расслабления (диастолы) желудочков давление падает. Минимальное давление в артериях называется диастолическим. В покое систолическое давление составляет в норме примерно 120, а диастолическое - 80 мм рт. ст.

Физические упражнения, особенно на выносливость, приводят к значительным изменениям в сердечно-сосудистой системе: увеличивается объем полостей сердца; на 10-20 уд/мин снижается ЧСС в покое и при работе заданной мощности при одновременном увеличении количества крови, выбрасываемого сердцем при каждом сокращении, т. е. повышается экономичность работы сердца; более эластичными становятся сосуды и увеличивается сеть капилляров активных органов и тканей, что служит одним их факторов профилактики гипертонической болезни.

Кратковременные интенсивные упражнения оказывают значительно меньшее воздействие. В частности, не происходит увеличения объема полостей сердца, но в то же время растет толщина их стенок.

2.1.7. Строение дыхательной системы. Ее сонсршенсгвовинне посредством физических упражнений

Дыхательная система включает в себя носовую полость, гортань, трахею, бронхи и легкие.

Атмосферный воздух поступает через носовую полость и гортань в трахею, которая делится на два бронха, и далее через мельчайшие разветвления бронхов (бронхиолы) в легкие. Бронхиолы переходят 8 закрытые альвеолярные ходы с большим количеством легочных пузырьке» (альвеол), окруженных густой сетью капилляров.

Дыхание осуществляется рефлекторно. Вдох происходит за счет расширения грудной клетки диафрагмой и межреберными мышцами. При этом понижается давление в закрытой грудной полости и в нее пасасывает- ся воздух. Выдох происходит пассивно за счет уменьшения объема грудной клетки под действием силы тяжести и упругости. При интенсивной физической работе в дыхании принимают участие и другие скелетные мышцы, в частности, мышцы брюшного пресса.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), представляющая собой максимальный объем воздуха, выдыхаемый после максимального вдоха, у взрослого человека составляет примерно 4 л. Частота дыхания в покое - 12-15 цикл/мин.

Различают внешнее (легочное) и внутреннее (тканевое) дыхание. При внешнем дыхании через полупроницаемые стенки альвеол и капилляров кислород из атмосферного воздуха переходит в кровь, а углекислый газ - из крови в воздух. При внутреннем дыхании через оболочки эритроцитов и стенки капилляров кислород переходит из крови в межтканевую жидкость и оттуда в клетки тканей, а углекислый газ - из клеток в межтканевую жидкость и затем в кровь.

Тренировка на выносливость приводит к более экономичной и эффективной работе дыхательной системы. Снижается частота дыхания в покое, увеличивается ЖЕЛ. Наибольшая ЖЕЛ, достигающая 7 л и более, отмечается у пловцов, бегунов-стайеров, гребцов. Увеличение емкости легких сопровождается ростом силы и выносливости дыхательных мышц, растяжимости грудной клетки и легких. Повышается способность перехода кислорода из альвеол в кровь. Это происходит в основном за счет расширения альвеолярной и капиллярной сетей. Данному процессу может способствовать тренировка в условиях гипоксии.

2.1.8. Строение систем пищеварения и выделения.

Их совершенствование посредством физических упражнений

Органы пищеварения обеспечивают механическое измельчение и

химическое расщепление пищевых веществ на компоненты и всасывание их в кровь и лимфу. Система пищеварения состоит из ротовой полости, слюнных желез, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, печени и поджелудочной железы.

В ротовой полости пища смачивается слюной, под действием которой начинается расщепление углеводов, и измельчается путем жевания. Далее через глотку и пищевод она поступает в желудок, где перемешивается и пропитывается желудочным соком. В желудке происходит в основном расщепление белков. Из желудка пища отдельными порциями переходит в тонкий кишечник, где подвергается действию поджелудочного сока, желчи и кишечного сока. Поджелудочный сок вырабатывается поджелудочной железой и участвует в расщеплении белков, а также углеводов и жиров. Желчь вырабатывается печенью, собирается в желчном пузыре и выделяется через желчный проток в кишечник. Основная роль желчи - это расщепление жиров. Под действием кишечного сока заканчивается переваривание белков, углеводов и жиров. В толстом кишечнике осуществляется расщепление растительной клетчатки и разрушение невсосавшихся продуктов переваривания белков.

Всасывание питательных веществ происходит главным образом в тонком кишечнике. В желудке в небольших количествах всасывается вода, минеральные соли и моносахариды, а в толстом кишечнике — в основном вода.

Пища перемещается по пищеварительному тракту за счет волнообразного сокращения гладких мышц в стенках желудка и кишечника.

Выделительную систему образуют почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Они обеспечивают выделение из организма с мочой вредных продуктов обмена веществ. Кроме того, продукты обмена выделяются через кожу (с секретом потовых и сальных желез), легкие (с выдыхаемым воздухом) и через желудочно-кишечный тракт.

Мышечная деятельность оказывает разное влияние на процессы пищеварения. Умеренная физическая работа активизирует обменные процессы и моторную функцию системы пищеварения. С другой стороны, напряженная работа угнетает пищеварительные процессы. В частности, снижается выделение желудочного сока, особенно после приема пищи богатой углеводами и жирами. Происходит перераспределение крови, в результате чего кровоток в органах пищеварения уменьшается в несколько раз.

При интенсивной и длительной физической работе большую нагрузку испытывает выделительная система. Резко возрастает, особенно при высокой температуре, потоотделение. За счет повышения кислотности крови и образования продуктов обмена меняется состав вырабатываемой в почках мочи. Объем мочи в большинстве случаев уменьшается. Оптимальная по интенсивности и длительности физическая работа приводит к совер

шенствованию способности выделительной системы поддерживать постоянство внутренней среды организма.

2.1.9. Строение нервной системы и анализаторов.

Их совершенствование посредством физических упражнений

Нервная система контролирует и координирует функционирование различных органов и других систем, объединяя их в целостный организм. Она обеспечивает восприятие и обработку сигналов, поступающих из внешней и внутренней среды организма и осуществляет управление работой мышц, что составляет основу двигательной деятельности.

Нервную систему подразделяют на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг. Связь головного и спинного мозга со всеми органами осуществляет периферическая нервная система.

Спинной мозг лежит в спинномозговом канале, образованном дужками позвонков. Он выполняет рефлекторную функцию, т. е. осуществление ответной реакции на раздражение посредством передачи нервных импульсов от специальных образований - рецепторов к мышцам или внутренним органам (например, отдергивание руки при уколе пальца). Другая функция спинного мозга - проводниковая. Оиа заключается в передаче возбуждения от головного к спинному мозгу и далее к исполнительным органам, а также в обратном направлении, что позволяет осуществлять произвольные (осознанные) движения.

Головной мозг расположен в полости черепа и представляет собой скопление огромного числа нервных клеток. Он состоит из продолговатого, заднего, среднего, промежуточного мозга и коры больших полушарий. Кора больших полушарий - это высший отдел центральной нервной системы, который управляет всеми другими отделами. Различные ее участки, например, передние отделы лобной коры, играют первостепенную роль в регуляции произвольных движений. Особенностью работы головного мозга по сравнению с другими органами является его повышенная потребность в кислороде и глюкозе. В связи с этим даже незначительное ухудшение кровоснабжения мозга отрицательно сказывается на его функциях.

Периферическая нервная система включает нервы, нервные сплетения, нервные узлы и нервные стволы. Ее условно делят на соматическую и вегетативную. Соматическая нервная система иннервирует (передает нервное возбуждение) двигательный аппарат, кожные покровы и органы чувств; вегетативная - внутренние органы. Вегетативная нервная система, в свою очередь, подразделяется на симпатическую и парасимпатическую системы, совместное действие которых иа органы вызывает, как правило, противоположный эффект.

Анализаторы или сенсорные системы обеспечивают восприятие и анализ раздражений. Существуют зрительный, слуховой, вестибулярный (расположен во внутреннем ухе и воспринимает сигналы о положении тела в пространстве), обонятельный, вкусовой, кожный, висцеральный (воспринимает сигналы от внутренних органов), двигательный (воспринимает сигналы от суставов, мышц и сухожилий) анализаторы.

Анализаторы состоят из трех отделов: рецепторов, избирательно чувствительных к различным раздражениям, проводниковой части и центрального образования в головном мозге.

Механизмы совершенствования нервной системы в процессе тренировки заключаются в том, что достигается более тонкое взаимодействие процессов возбуждения и торможения различных нервных центров, регулирующих работу мышечной и других функциональных систем. Повышается чувствительность ряда анализаторов, среди которых особая роль принадлежит двигательному анализатору. Все это приводит к способности дифференцированно осуществлять движения и быстро формировать новые двигательные навыки.

2.1.10. Строение эндокринной системы. Ее совершенствование посредством физических упражнений

Эндокринную систему образуют эндокринные железы или железы внутренней секреции. Они вырабатывают высокоактивные биологические вещества - гормоны, обеспечивающие наряду с нервной гуморальную (через кровь, лимфу, межтканевую жидкость) регуляцию физиологических процессов в организме. Деятельность самих эндокринных желез также регулируется нервной системой. Таким образом обеспечивается единая ней- рогуморальная регуляция функций организма.

К железам внутренней секреции относят: щитовидную, околощи- товидную и вилочковую железы, надпочечники, гипофиз, эпифиз, поджелудочную и половые железы.

Щитовидная железа расположена в области шеи. Она вырабатывает гормон тироксин, который стимулирует обменные процессы, повышает возбудимость центральной нервной системы. Полноценное функционирование щитовидной железы возможно только при достаточном содержании в пище йода.

Околощитовидные железы вырабатывают паратгормон. Он влияет на возбудимость первой и мышечной систем.

Надпочечники состоят из мозгового и коркового слоев. В мозговом слое образуются гормоны адреналин и норадреналин. Они вызывают сужение кровеносных сосудов кожи и органов пищеварения, расширение сосудов мозга, скелетных мышц и сердца. Адреналин усиливает деятель

ность сердца, мобилизует энергетические ресурсы оргиниша. В корковом слое образуются стероидные гормоны, называемые кортикостеродами. Они регулируют водно-солевой обмен, обеспечивают адаптацию организма при изменениях внешней среды за счет регуляции белкового и углеводного обмена.

Гипофиз находится в промежуточном мозге и выделяет так называемые тройные гормоны, которые избирательно регулируют деятельность других эндокринных желез.

Поджелудочная железа и половые железы (у мужчин - яички, у женщин - яичники) являются железами смешанной внешней и внутренней секреции. Поджелудочная железа кроме поджелудочного сока вырабатывает гормон инсулин, который принимает участие в регуляции углеводного и жирового обмена, в частности, обеспечивает утилизацию глюкозы. Недостаток инсулина в организме приводит к развитию сахарной болезни или диабета.

Половые железы кроме половых клеток вырабатывают гормоны: мужской половой гормон тестостерон и женские половые гормоны эстрогены. Они обеспечивают формирование вторичных половых признаков, в частности, оказывают влияние на состояние скелета, мускулатуры, жировых отложений.

Физические упражнения повышают активность эндокринной системы: усиливается секреция надпочечников, поджелудочной и половых желез, гипофиза. На функционирование эндокринной системы влияет характер физической работы. Так, при длительных интенсивных нагрузках вслед за усилением наблюдается угнетение продукции адреналина, кортикостероидов, инсулина, что является защитной реакцией организма и переключением на более экономичный режим обмена веществ. Большие физические нагрузки, как правило, снижают выработку эстрогенов, а силовые упражнения приводят к повышенной продукции тестостерона и, как следствие, к развитию мышечной гипертрофии.