Применение реакции нейтрализации в фармакотерапии.

Для проведения коррекции кислотно-основного состояния необходимо выявить, какое звено в его регулировке нарушено. Для этого необходимо определить значения рН биологических жидкостей и содержание буферных оснований.

В основе фармакологических действий лежит реакция нейтрализации.

Например, в качестве экстренной меры при ацидозе применяется внутривенное вливание раствора гидрокарбоната натрия 4,5%, а в острых случаях – 8,4%. Второе эффективное средство – трисамин 3,66%, который связывает избыточные протоны. Он эффективен только при внутривенном введении. Также в качестве средства, коррегирующего ацидоз, используют лактат натрия 11% раствор.

Для устранения явления алкалоза в некоторых случаях используют раствор аскорбиновой кислоты 5%. В гастроэнтерологии применяют средства, нормализующие секреторную функцию желудка. При пониженной кислотности желудочного сока назначают разбавленную соляную кислоту, при повышенной кислотности – различные антацидные препараты: оксид магния, основной карбонат магния, карбонат кальция, гидрокарбонат натрия

Реакции комплексообразования

1. 38. Гетерогенные реакции в растворах электролитов. Константа растворимости (произведение растворимости - ПР).

2. Конкуренция за катион или анион: изолированное и совмещенное гетерогенные равновесия в растворах электролитов.

3. Условия образования и растворения осадков.

4. Реакции, лежащие в основе образования неорганического вещества костной ткани гидроксидфосфата кальция.

5. Механизм функционирования кальций-фосфатного буфера.

6. Явление изоморфизма: замещение в гидроксидфосфате кальция гидроксид-ионов на ионы фтора, ионов кальция на ионы стронция. Остеотропность металлов.

7. Реакции, лежащие в основе образования конкрементов: уратов, оксалатов, карбонатов.

8. Применение хлорида кальция и сульфата магния в качестве антидотов.

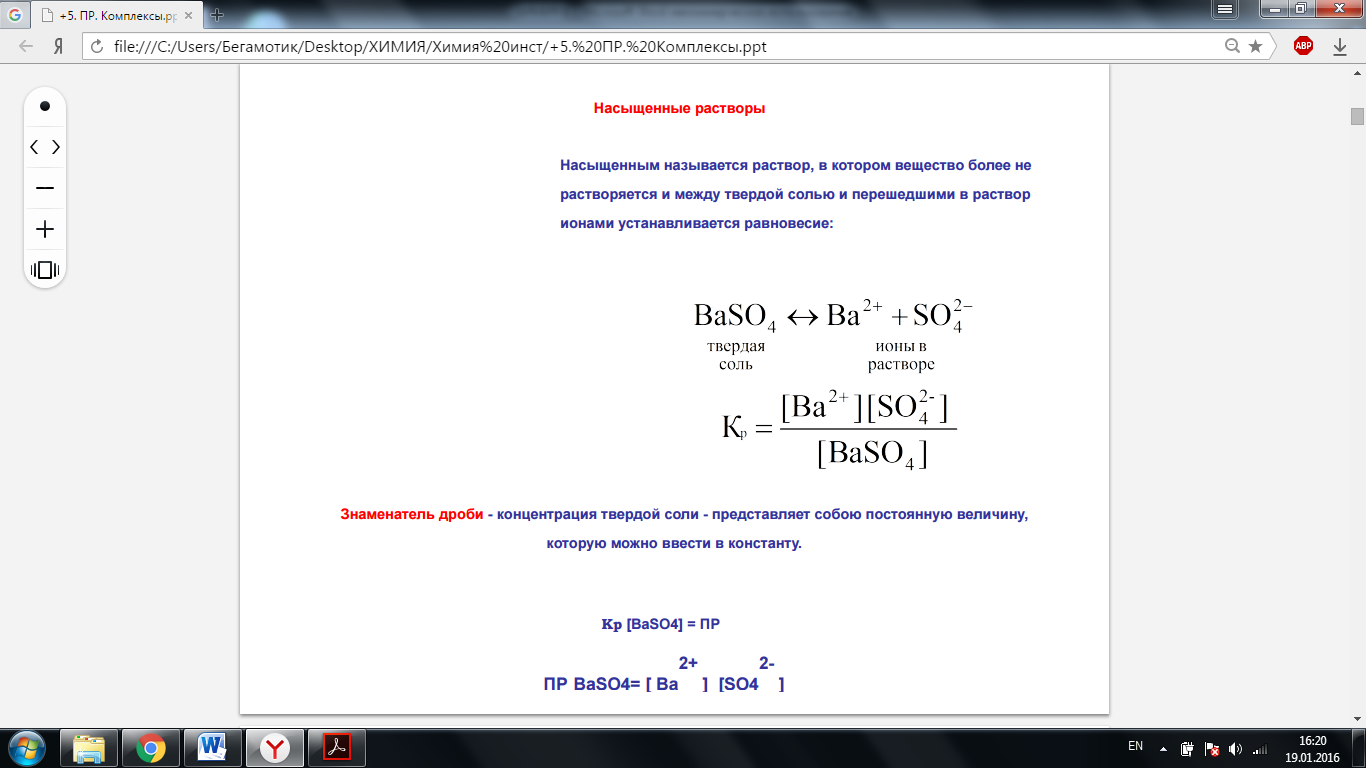

1.Насыщенным называется раствор, в котором вещество более не растворяется и между твердой солью и перешедшими в раствор ионами устанавливается равновесие:

Знаменатель дроби - концентрация твердой соли - представляет собою постоянную величину, которую можно ввести в константу.

Кр [ВаSO4] = ПР

ПР ВаSO4= [ Ba2+] [SO42-]

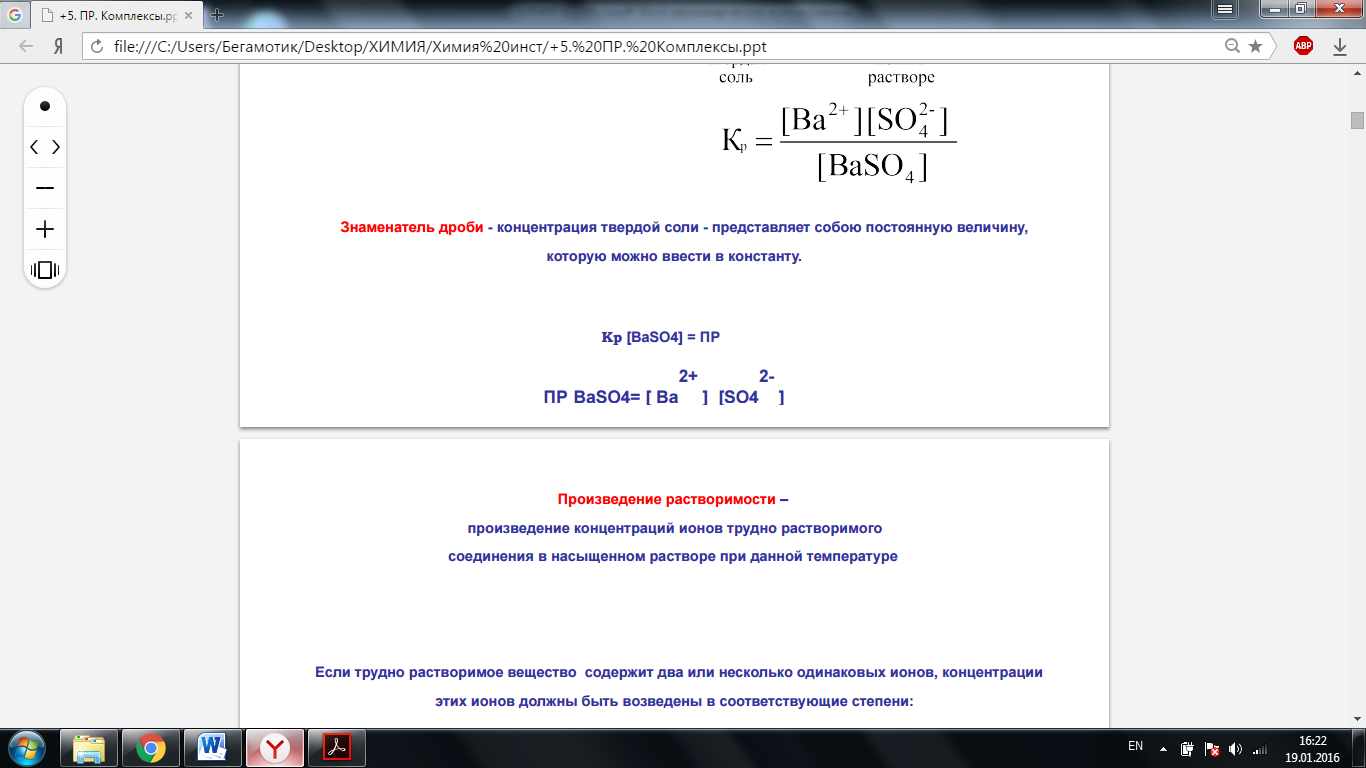

Если трудно растворимое вещество содержит два или несколько одинаковых ионов, концентрации этих ионов должны быть возведены в соответствующие степени:

Произведение растворимости – произведение концентраций ионов трудно растворимого

соединения в насыщенном растворе при данной температуре.

2.Особый интерес представляет поведение анионов кислых солей. Теоретически они могут с водой реагировать двояко. Рассмотрим это на примере кислых солей ортофосфорной кислоты.

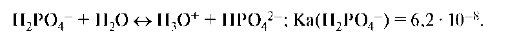

Дигидрофосфат-ион способен к кислотной ионизации:

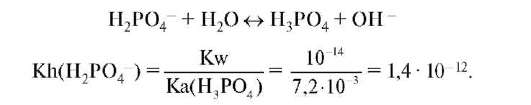

В то же время дигидрофосфат-ион может вступать с водой в реакцию гидролиза:

Сравнение полученных констант (Ka > Kh) показывает, что в растворе дигидрофосфата натрия должен преобладать процесс кислотной

ионизации, т.е. раствор должен быть кислым, что подтверждается экспериментально.

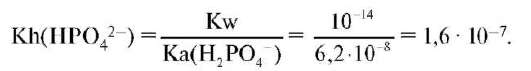

Для гидрофосфат-иона принципиально возможны те же процессы:

кислотная ионизация: HPO42- + H2O ↔ H3O+ + PO43-; Ka(HPO42-) =

= 4,6 • 10-13 и гидролиз: HPO42- + H2O ↔ H2PO4- + OH-.

Поскольку Kh > Ka, очевидно, что преобладающим является процесс гидролиза, в результате чего раствор гидрофосфата натрия имеет щелочную среду.

Протолитические равновесия могут быть изолированными и совмещенными. Существование в растворе только одной сопряженной кислотно-основной пары (кроме воды) отвечает изолированному протолитическому равновесию. В том случае если в растворе существует, по крайней мере, две сопряженные кислотно-основные пары, то в системе возникают конкурентные отношения между основаниями за протон. Такое состояние отвечает совмещенному равновесию.

| 1) изолированное гетерогенное равновесие – образование в системе одного малорастворимого электролита: В растворе присутствуют в равных концентрациях ионы натрия Na+ и серебра Ag+. При введении хлорид-ионов Cl- образуется хлорид серебра. В реальных системах встречается редко. |

2) совмещенное гетерогенное равновесие – образование в системе нескольких малорастворимых электролитов, в первую очередь образуется менее растворимое соединение (с меньшим значением KS), затем более растворимое (с бóльшим значением KS). Происходит дробное осаждение.

Наиболее сильная кислота подавляет ионизацию слабой кислоты. Так соляная кислота в желудочном соке подавляет ионизацию уксусной кислоты.

3.Условие образования осадка: Пи>Пр (Превышение произведения концентрации ионов над произведением растворимости)

Условие растворения осадка: Пи<Пр (Превышение произведения растворимости над произведением концентрации ионов)

4.Реакции, лежащие в основе образования неорганического вещества костной ткани гидроксидфосфата кальция

Формирование костной ткани – результат протекания процессов осаждения-минерализации и растворения – деминерализации. Около 30%  костной ткани составляют органические соединения, в основном коллагеновые волокна, 70 % - неорганические вещества (дентин содержит около 75% неорганического вещества и имеет очень большую плотность). Основным минеральным компонентом костной и зубной ткани является основная соль- гидроксифосфат кальция Ca5(PO4)3OH .

костной ткани составляют органические соединения, в основном коллагеновые волокна, 70 % - неорганические вещества (дентин содержит около 75% неорганического вещества и имеет очень большую плотность). Основным минеральным компонентом костной и зубной ткани является основная соль- гидроксифосфат кальция Ca5(PO4)3OH .

Образование костной ткани начинается с плазмы крови и включает несколько стадий: При физиологическом значении рН крови (7,4) в системе сосуществуют ионы (30%) и

.(70%).

Однако, в первую очередь в присутствии ионов Ca2+ образуется менее растворимый CaHPO4 (конкуренция анионов за катион):

1-я садия: Ca 2+ + ⇄ CaHPO 4

(СаНPO4) = 2,7×10–7

Ca(Н2PO4)2= 1×10–3

Коллоидный CaHPO4 , окруженный белками и гидратной оболочкой, вместе с током крови направляется в сторону костной ткани, где в остеобластах происходит конечный этап образования костной ткани - минерализация. Способствующие факторы: рН=8, повышенная концентрация фосфат- ионов, образующихся при гидролизе сложных эфиров фосфорной кислоты, углеводов, аморфного фосфата кальция.

2- ястадия : 3CaHPO4 + 2OH– + Ca2+ ⇄ Ca4 Н (PO4)3 + 2H2O

Са3(РО4)2 × СаНРО4

3-я стадия: Ca 4 H ( PO 4 )3 + 2 OH – + Ca 2+ ⇄ Ca 5 ( PO 4 )3ОН + Н2О

Растворимость электролитов в ряду

CaHPO 4 ® Ca 4 H ( PO 4 )3 ® Ca 5 ( PO 4 )3 OH

постоянно понижается, что способствует образованию термодинамически устойчивой в условиях организма формы фосфата кальция:

5.Кальций-фосфатный буфер

Функционирование кальциевого буфера в организме регулируется гормонально.

При уменьшении концентрации ионов кальция в крови гормон паращитовидных желез активирует рассасывание костной ткани остеокластами. В результате происходит деминерализация кости и повышается концентрация ионов кальция в плазме.

При увеличении концентрации ионов кальция в плазме происходит активация секреции гормона щитовидной железы, который уменьшает число остеокластов, что

ускоряет отложение ионов кальция в костной ткани (минерализация) и снижает

содержание ионов кальция в крови.

6.Явление изоморфизма – замещение частиц одного компонента в узлах кристаллической решетки частицами другого компонента. Замещаемая и замещающая частицы должны иметь близкие кристаллохимические параметры. В гидроксид-фосфате возможно замещение гидроксид-ионов на ионы фтора, карбонат-ионы; ионов кальция на ионы стронция, бериллия.

а) При повышенном содержании стронция в окружающей среде происходит замещение Ca2+ на Sr2+ и образуется гидроксид-фосфат стронция Sr5(PO4)3(OH), т.к. он менее растворим (Ks – меньше). Наблюдаемые патологии:

1) из-за большего радиуса иона стронция, происходит ломкость костей – стронциевый рахит.

2) радионуклид – стронций-90, период полураспада 27,7 года, β-излучатель, включаясь в костную ткань, становится внутренним источником облучения организма. Это приводит к развитию онкологических заболеваний (лейкемия - кровь, саркома – кости). β-излучение влияет на наследственность.

б) При избытке бериллия происходит замещение Ca2+ на Be2+. Это вызывает размягчение костей вследствие меньшего радиуса иона бериллия.

в) Свинец, депонирующийся в костной ткани, имеет период полувыведения τ0,5 ≈ 20 лет. Постоянно поступая в организм, оказывает токсическое действие.

г) В скелете депонируются также барий, радий, олово, в небольших количествах катионы металлов, встречающихся в нашем организме.

д) Изоморфизм OH- и F- смотри выше (зубная ткань).

Остеотропность металлов – способность к изоморфизму.

7.Причины образования конкрементов

1) увеличение концентрации солей-камнеобразователей, изменение рН среды;

2) нарушение коллоидного равновесия в тканях организма – уменьшение концентрации веществ препятствующих кристаллизации.

Образование камней – процесс практически необратимый. При лечении реакции растворения осадков применяются нечасто, так как это связано со значительными термодинамическими ограничениями. Камни приходится удалять хирургическим путем.

а) Ураты (≈10%всех почечных камней):

При повышении концентрации мочевой кислоты при патологических состояниях образуются ее малорастворимые соли – ураты (мочекислые соли) – натриевые и аммонийные.

Отложение мочевой кислоты и ее солей в суставах, хрящах приводит к возникновению подагры.

8.При взаимодействии раствора кальция хлорида с солями магния, щавелевой и фтористой кислотами образуются нерастворимые соединения, что позволяет применять раствор кальция хлорида в качестве антидота.

Является антидотом при отравлениях солями тяжелых металлов так же и сульфат магния

Изоморфизм-явление возникшее в результате замещения частиц одного компонента в узлах кристаллической решетки частицами другого компонента .

Оксалаты :CaC2O4+2HCL=CaCL2+H2C2O4 реагирует с сильными кислотами .

Кальциноз сосудов -отложение карбоната кальция на стенках сосудов . Ca+CO3=CaCO3

В организме человека помимо фосфатов , ионы Са могут образовываться и другие малорастворимые соединения -патологические кокременты . Локально повышение концентраций некоторых ионов может наблюдаться при различных нарушениях обмена веществ .

Мочекаменная болезнь .

1) Образование уратов кальция (солей мочевой кислоты ) при рн <7

2) Образование фосфатов кальция при рн>7Ca+PO4=Ca3(PO4)2

Увеличение концентрации ионов лития приводит к уменьшению концентрации ионов натрия, что необходимо для поддержания значений ионной силы плазмы и осмотического давления. Уменьшение концентрации ионов натрия приводит к частичному растворению уратов натрия (соответственно принципу Ле Шателье).

Для формирования костной ткани необходимы строгая ориентация коллагеновых волокон, гормональная регуляция, ряд других факторов. Клетки костной ткани вследствие локальных изменений рН, концентрации ионов кальция и фосфатов, активности ферментов могут легко ускорять процессы минерализации или деминерализации, проходящей уже в остеокластах. Растворение костной ткани происходит из-за повышения кислотности среды. Вначале отдаются катионы кальция, а затем происходит полный распад. Костную ткань можно рассматривать как кальциевый буфер.

Регуляторами данного обмена кальцием и фосфатами в организме являются: витамин D(процесс всасывания ионов кальция и фосфатов из кишечника), гормоны паратирин, кальцитонин(подавляет активность остеокластов и ингибирует освобождение ионов Ca2+ из костной ткани), йодсодержащие гормоны щитовидной железы - тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) обеспечивают оптимальный рост костной ткани, лактоферрин выполняет роль фактора роста кости и её здоровья. Благодаря им поддерживается постоянная концентрация этих ионов в сыворотке крови, межклеточной жидкости и тканях.

41. Реакции замещения лигандов . 1.Координационная теория Вернера. 2.Природа химической связи в комплексных соединениях. 3.Классификация комплексных соединений. 4.Номенклатура комплексных соединений. 5.Полидентатные лиганды. 6.Хелатирование. 7.Строение гемоглобина, хлорофилла.

- Теория Вернера

· Помимо главных валентностей, у атомов существуют также побочные валентности, которые проявляют себя при некоторых реакциях.

· Насыщение главных валентностей лежит в основе образования соединений первого порядка, например, простейших бинарных соединений, типа HCl, H2O, NH3, CuCl2.

· Насыщение побочных валентностей лежит в основе образования соединений высшего порядка, являющихся продуктами сочетания соединений первого порядка, например, NH4Cl, Fe(CN)2·4KCN, AlCl3·6H2O.

- В настоящее время существует три теории, объясняющие природу химической связи. Одна из них - Теория кристаллического поля (КП) рассматривает электростатическое взаимодействие между комплексообразователем и лигандами. Притяжение обусловлено электростатическим взаимодействием положительно заряженного иона комплексообразователя с отрицательно заряженными лигандами или ион-дипольным взаимодействием катиона комплексообразователя с полярными молекулами - лигандами. Одновременно имеет место отталкивание лигандов друг от друга. Наиболее устойчив комплекс при таком распределении лигандов вокруг комплексообразователя, при котором силы притяжения доминируют над силами отталкивания. Теория кристаллического поля показывает, что устойчивость комплекса повышается, если происходит изменение электронной структуры комплексообразователя, у которого обычно энергетические уровни внешних d-орбиталей расщепляются на подуровни.

Это приводит к изменению цвета комплекса, числа неспаренных электронов в комплексе

- Классификация

1. По заряду внутренней сферы:

- катионного типа: [Ag(NH3)2]Cl, [Cu(NH3)4]SO4

- анионного типа: K4[Fe(CN)6], K2[HgI4]

- нейтрального типа: [Pt(NH3)2Cl2]

2. По принадлежности к определенному классу соединений:

- комплексные кислоты: Н2[SiF6], H[AuCl4]

- комплексные основания: [Ag(NH3)2]OH

- комплексные соли: K3[Co(NO2)6]

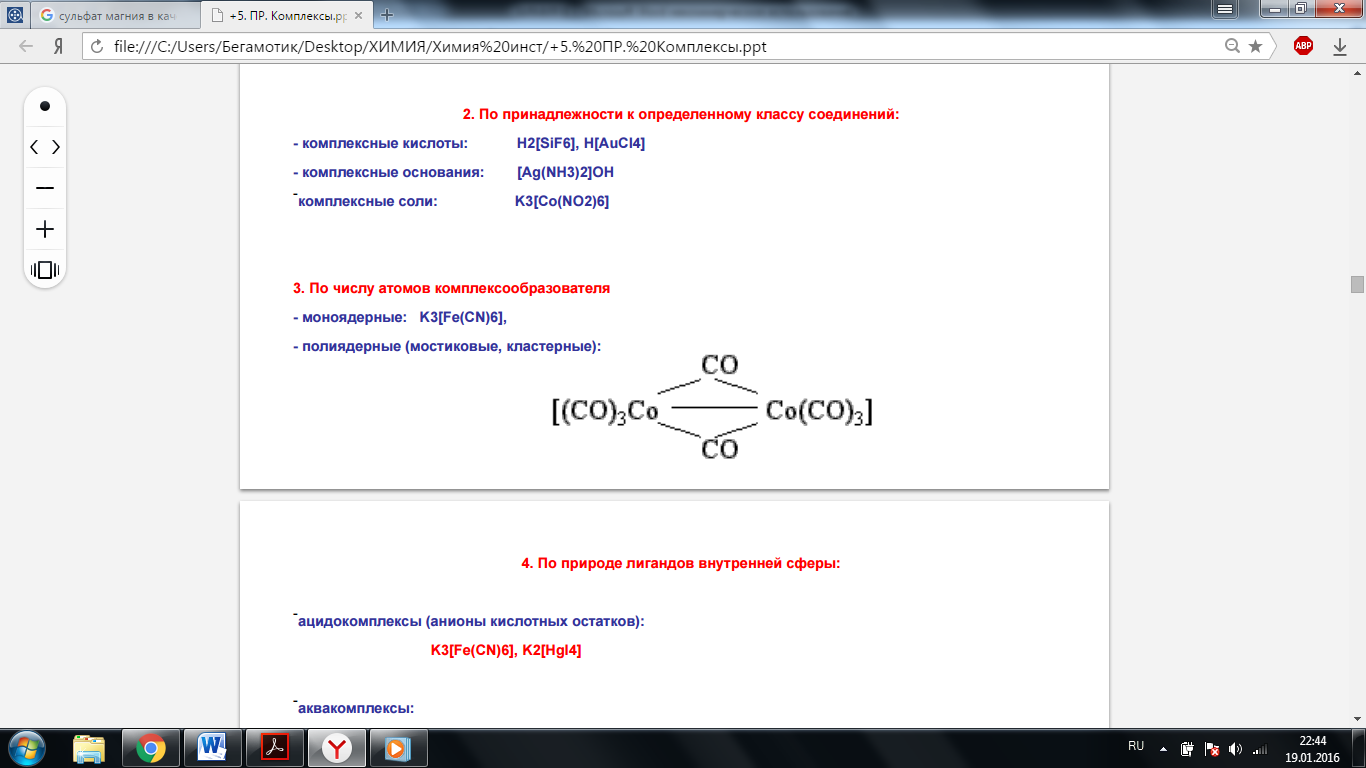

3. По числу атомов комплексообразователя

- моноядерные: K3[Fe(CN)6],

- полиядерные (мостиковые, кластерные):

4. По природе лигандов внутренней сферы:

- ацидокомплексы (анионы кислотных остатков): K3[Fe(CN)6], K2[HgI4]

- аквакомплексы: [Al(H2O)6]Cl3

- аммиакаты: (разлагаются при нагревании): [Ag(NH3)2]OH, [Pt(NH3)2Cl2]

- гидроксокомплексы: K3[Cr(OH)6]

- гидридные (получают только в неводных средах): Li[AlH4], Na[BH4]

- оксалатные (С2O4 2- ), карбонатные (СO3 2- ), цианидные (CN - ), галогенидные (F - , Cl - , Br - , I - ), роданидные (CNS - ),- карбонилы (CO)

4. Номенклатура

[Ag(NH3)2]Cl – хлорид диамминсеребра

[Cu(NH3)4]SO4 – сульфат тетраамминмеди (II)

[Pt(NH3)2Cl2] – дихлориддиамминплатины (II)

- Полидентатные лиганды, образующие более двух σ-связей с комплексообразователем.

Представителями этой группы лигандов являются биоорганические молекулы, имеющие

большое число донорных атомов. Это белки, нуклеиновые кислоты, этилендиаминтетраук-

сусная кислота (ЭДТА) и ее динатриевая соль (трилон Б).

- Хелатирование

Циклические комплексные соединения, называемые хелатами (от греческого корня

chela — клешня краба (рака)), их образуют полидентатные лиганды, которыми, в частности, являются биоорганические молекулы, имеющие несколько донорных атомов. Отличительной особенностью хелатных комплексов является наличие циклов во внутренней сфере комплекса с участием комплексообразователя:

Хелатотерапия - выведение тяжелых металлов из организма под действием хелатирующих реагентов

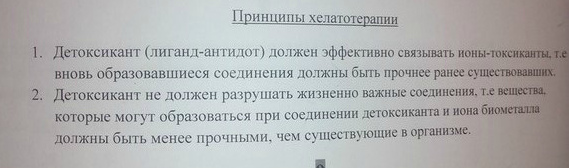

Два основных принципа хелатотерапии

1. Детоксикант (лиганд) должен эффективно связывать ионы-токсиканты то есть…!!!!!! – вновь образующиеся соединения должны быть прочнее, чем те, которые существовали в организме

2. Детоксиант не должен разрушать жизненно необходимые соединения то есть…..!!!!! – соединения, которые могут образовываться при взаимодействии детоксиканта и ионов биометаллов должны быть менее прочными, чем существующие в организме

7. Общим в строении хлорофилла и гемоглобина является профин – кольцо из маленьких колечек. Различие – в хвостиках, присоединенных к профину, и в атомах, расположенных внутри. У гемма – это атом железа, у хлорофилла – атом магния, т. е различие в формировании белковой структуры: хлорофилл сформирован вокруг атома магния (Mg), гемоглобин – вокруг атома железа (Fe).

42.Реакции замещения лигандов. Константа нестойкости комплексного иона, константа устойчивости.

Лиганды - ионы или молекулы, которые непосредственно связаны с комплексообразователем и являются донорами электронных пар. Эти электроноизбыточные системы, имеющие свободные и подвижные электронные пары, могут быть донорами электронов, например: Соединения р-элементов проявляют комплексообразующие свойства и выступают в комплексном соединении в качестве лигандов. Лигандами могут быть атомы и молекулы

(белка, аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов). Эффективность и прочность донорно-акцкпторного взаимодействия лиганда и комплексообразователя определяется их поляризуемостью-способностью частицы трансформировать свои электронные оболочки под внешним воздействием.

Константа нестойкости:

Кнест=[Ag+][NH3]2/[Ag(NH3)2+]

К уст=1/Кнест

Реакции замещения лигандов

Одна из важнейших стадий в металлокомплексном катализе – взаимодействие субстрата Yс комплексом – происходит по трем механизмам:

а) Замещение лиганда растворителем. Обычно такую стадию изображают как диссоциацию комплекса

(4)

(4)

Суть процесса в большинстве случаев – замещение лиганда LрастворителемS, который далее легко замещается молекулой субстратаY

(5)

(5)

б) Присоединение нового лиганда по свободной координате с образованием ассоциата с последующей диссоциацией замещаемого лиганда

(6)

(6)

в) Синхронное замещение (типа SN2) без образования интермедиата

(7)

(7)

44. Представления о строении металлоферментов и других биокомплексных соединений (гемоглобин, цитохромы, кобаламины). Физико-химические принципы транспорта кислорода гемоглобином.

Особенности строения металлоферментов.

Биокомплексные соединения значительно различаются по устойчивости. Роль металла в таких комплексах высокоспецифична: замена его даже на близкий по свойствам элемент приводит к значительной или полной утрате физиологической активности.

1. В12: содержит 4 пиррольных кольца,ион кобальта и группы CN-. Способствует переносу атома H на атом С в обмен на какую либо группу, участвует в процессе образования дезоксирибозы из рибозы.

2. гемоглобин:имеет четвертичную структуру. Четыре полипептидные цепи, соединённые вместе, образуют почти правильную форму шара, где каждая цепь контактирует с двумя цепями.

Гемоглобин - дыхательный пигмент, придающий крови красный цвет. Гемоглобин состоит из белка и железопорфирина и переносит кислород от органов дыхания к тканям тела и углекислый газ от них к дыхательным органам.

Цитохромы - сложные белки (гемопротеиды), осуществляющие в живых клетках ступенчатый перенос электронов и/или водорода от окисляемых органических веществ к молекулярному кислороду. При этом образуется богатое энергией соединение АТФ.

Кобаламины - природные биологически активные кобальторганические соединения. Структурной основой К. является корриновое кольцо, состоящее из 4 пиррольных ядер, у которых атомы азота связаны с центральным атомом кобальта.

Физико-химические принципы транспорта кислорода гемоглобином - Атом (Fe (II)) (один из компонентов гемоглобина) способен образовывать 6 координационных связей. Из них четыре используются для закрепления самого атома Fe(II) в геме, пятая связь - для связывания гема с белковой субъединицей, а с помощью шестой связи происходит связывание молекулы О2 или СО2.

45. Металло-лигандный гомеостаз и причины его нарушения. Механизм токсического действия тяжелых металлов и мышьяка на основе теории жестких и мягких кислот и оснований (ЖМКО). Термодинамические принципы хелатотерапии. Механизм цитотоксического действия соединений платины.

В организме непрерывно происходит образование и разрушение биокомплексов из катионов металлов и биолигандов (порфинов, аминокислот, белков, полинуклеотидов), в состав которых входят донорные атомы кислорода, азота, серы. Обмен с окружающей средой поддерживает концентрации этих веществ на постоянном уровне, обеспечивая металло-лигандный гомеостаз. Нарушение сложившегося равновесия ведет к ряду патологических явлений – металлоизбыточным и металлодефицитным состояниям. В качестве примера можно привести неполный перечень заболеваний, связанных с изменением металло-лигандного баланса только для одного иона – катиона меди. Дефицит этого элемента в организме вызывает синдром Менкеса, синдром Морфана, болезнь Вильсона-Коновалова, цирроз печени, эмфизему лёгких, аорто- и артериопатии, анемии. Избыточное поступление катиона может вести к серии заболеваний самых разных органов: ревматизму, бронхиальной астме, воспалению почек и печени, инфаркту миокарда и т.д., называемых гиперкупремиями. Известен и профессиональный гиперкупреоз – медная лихорадка.

Циркуляция тяжелых металлов происходит частично в виде ионов или комплексов с аминокислотами, жирными кислотами. Однако ведущая роль в транспорте тяжелых металлов принадлежит белкам, образующим с ними прочную связь.

Они фиксируются на клеточных оболочках, блокируют тиоловые группы мембранных протеинов – 50% из них белки-ферменты, нарушают стабильность белково-липидных комплексов клеточной оболочки и ее проницаемость, вызывая выход из клетки калия и проникновение в нее натрия и воды.

Подобное действие этих ядов, активно фиксирующихся на красных кровяных клетках, приводит к нарушению целостности мембран эритроцитов, торможению в них процессов аэробного гликолиза и метаболизма вообще и накоплению гемолитически активной перекиси водорода вследствие торможения пероксидазы в частности, что приводит к развитию одного из характерных симптомов отравления соединениями этой группы – к гемолизу.

Распределение и депонирование тяжелых металлов и мышьяка происходят практически во всех органах. Особый интерес представляет способность этих веществ накапливаться в почках, что объясняется богатым содержанием в почечной ткани тиоловых групп, наличием в ней белка – металлобионина, содержащего большое количество тиоловых групп, что способствует длительному депонированию ядов. Высокой степенью накопления токсических соединений этой группы отличается и ткань печени, также богатая тиоловыми группами и содержащая металлобионин. Срок депонирования, например, ртути может достигать 2 мес и более.

Выделение тяжелых металлов и мышьяка происходит в разных пропорциях через почки, печень (с желчью), слизистую оболочку желудка и кишечника (с калом), потовые и слюнные железы, легкие, что сопровождается, как правило, поражением выделительных аппаратов этих органов и проявляется соответствующей клинической симптоматикой.

Смертельная доза для растворимых соединений ртути 0,5 г, для каломели 1–2 г, для медного купороса 10 г, для ацетата свинца 50 г, для свинцовых белил 20 г, для мышьяка 0,1–0,2 г.

Токсической считается концентрация ртути в крови более 10 мкг/л (1γ%), в моче более 100 мкг/л (10γ%), концентрация меди в крови более 1600 мкг/л (160γ%), мышьяка более 250 мкг/л (25γ%) в моче.

Хелатотерапия – это выведение токсичных частиц

из организма, основанное на хелатировании их

комплексонатами s–элементов.

Препараты, применяемые для выведения

инкорпорированных в организме токсичных

частиц, называют детоксикантами.

Унитиол: Британский антилюизитон (БАЛ)

H2C-SH H2C-SH

HC-SH HC-SH

H2C-SO6Na H2C-SH

Пентацин Тетациин

CaNa3ДТПА Na2CaЭДТА

46.Окислительно-восстановительные (редокс) реакции. Окислители и восстановители. Сопряженные окислительно- восстановительные пары. (редокс- системы). Механизм возникновения электродного потенциала. Уравнение Нернста, его анализ. Стандартный электродный потенциал.

Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал) — мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). Окислительно-восстановительный потенциал выражают в милливольтах (мВ). Примером окислительно-восстановительного электрода:Pt/Fe3+,Fe2+ Окислительно-восстановительный потенциал определяют как электрический потенциал, устанавливающийся при погружении платины или золота(инертный электрод) в окислительно-восстановительную среду, то есть в раствор, содержащий как восстановленное соединение(Ared), так и окисленное соединение (Aox). Если полуреакцию восстановления представить уравнением:Aox + n·e− → Ared,

Окислительно-восстановительный потенциал. Основными процессами, обеспечивающими жизнедеятельность любого организма, являются окислительно-восстановительные реакции, т.е. реакции, связанные с передачей или присоединением электронов. Энергия, выделяемая в ходе этих реакций, расходуется на поддержание гомеостаза

(жизнедеятельности организма) и регенерацию клеток организма, т.е. на обеспечение процессов жизнедеятельности организма соответственно в настоящем и будущем.

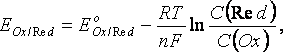

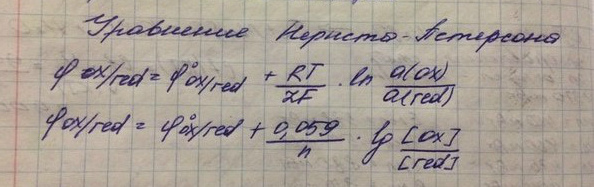

Электродные потенциалы и механизмы их возникновения. Для определения направления и полноты протекания окислительно-восстановительных реакций между окислительно-восстановительными системами в водных растворах используются значения электродных потенциалов этих систем. Механизм возникновения электродных потенциалов, их количественное определение, процессы, которые сопровождаются возникновением электрического тока или вызваны электрическим током, изучаются особым разделом химии – электрохимией. Сочетая электрод, представляющий исследуемую окислительно-восстановительную систему, со стандартным водородным электродом, определяют электродный потенциал Е данной системы. Для того, чтобы можно было сравнивать окислительно-восстановительные свойства различных систем по их электродным потенциалам, необходимо, чтобы последние также были измерены при стандартных условиях. Таковыми обычно являются концентрация ионов, равная 1 моль/л, давление газообразных веществ 101,325 кПа и температура 298,15 К. Потенциалы, измеренные в таких условиях, носят название стандартных электродных потенциалов и обозначаются Ео. Они часто называются также окислительно-восстановительными или редокс-потенциалами, представляя собой разность между редокс-потенциалом системы при стандартных условиях и потенциалом стандартного водородного электрода.. Стандартный электродный потенциал – это потенциал данного электродного процесса при концентрациях всех участвующих в нем веществ, равных единице. Стандартные электродные потенциалы окислительно-восстановительных систем приводятся в справочной литературе. Эти системы записаны в форме уравнений полуреакций восстановления, в левой части которых находятся атомы, ионы или молекулы, принимающие электроны (окисленная форма) Электрохимический ряд напряжений характеризует свойства металлов в водных растворах: чем меньше электродный потенциал металла, тем легче он окисляется и труднее восстанавливается из своих ионов; металлы, имеющие отрицательные электродные потенциалы, т.е. стоящие в ряду напряжений левее водорода, способны вытеснять его из разбавленных растворов кислот; каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из растворов солей те металлы, которые имеют более высокий электродный потенциал. При условиях, отличающихся от стандартных, численное значение равновесного электродного потенциала для окислительно-восстановительной системы, записанной в форме , определяется по уравнению Нернста:  где

где  и

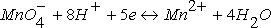

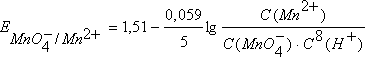

и  - соответственно электродный и стандартный потенциалы системы; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура; F – постоянная Фарадея; n – число электронов, участвующих в окислительно-восстановительном процессе.С(Red) и C(Ox) – молярные концентрации соответственно восстановленной и окисленной форм соединения. Например, для окислительно-восстановительной системы

- соответственно электродный и стандартный потенциалы системы; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура; F – постоянная Фарадея; n – число электронов, участвующих в окислительно-восстановительном процессе.С(Red) и C(Ox) – молярные концентрации соответственно восстановленной и окисленной форм соединения. Например, для окислительно-восстановительной системы  уравнение Нернста имеет вид

уравнение Нернста имеет вид

47.Механизм возникновения редокс-потенциала. Уравнения Нернста-Петерса, его анализ. Стандартный окислительно –восстановительный (редокс-) потенциал. Сравнительная сила окислителей и восстановителей. Прогнозирование направления редокс-процессов по величинам редокс-потенциалов. Константа окислительно – восстановительного процесса .

Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал) — мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). Окислительно-восстановительный потенциал выражают в милливольтах (мВ). Примером окислительно-восстановительного электрода:Pt/Fe3+,Fe2+ Окислительно-восстановительный потенциал определяют как электрический потенциал, устанавливающийся при погружении платины или золота(инертный электрод) в окислительно-восстановительную среду, то есть в раствор, содержащий как восстановленное соединение(Ared), так и окисленное соединение (Aox). Если полуреакцию восстановления представить уравнением:Aox + n·e− → Ared,

Окислительно-восстановительный потенциал. Основными процессами, обеспечивающими жизнедеятельность любого организма, являются окислительно-восстановительные реакции, т.е. реакции, связанные с передачей или присоединением электронов. Энергия, выделяемая в ходе этих реакций, расходуется на поддержание гомеостаза

(жизнедеятельности организма) и регенерацию клеток организма, т.е. на обеспечение процессов жизнедеятельности организма соответственно в настоящем и будущем.

При не стандартных условях значение восстановительного потенциала с учетом влияния природы окислительно-восстановительной пары, температуры, и активности компонентов в растворе вычисляют:

Стандартный ОВП Если потенциал исследуемой окислительно-восстановительной пары измерен в стандартизированных условиях – температура 25ᵒС (298 K), давление 1 атм (101,3 кПа) и активности окисленной и восстановленной форм равны единице (аок = авос = 1 моль/л), то его называют «стандартный окислительно-восстановительный потенциал» и обозначают: Е0ок/вос.

Чем больше окислительно-восстановительный потенциал Е0Ок/Вос, тем окисленная форма является более сильной, соответственно, восстановленная форма обладает более слабой функцией восстановления. И наоборот, чем меньше Е0Ок/Вос, тем сильнее восстановленная форма. Положительный знак потенциала указывает на самопроизвольное протекание реакции восстановления в паре со СВЭ, отрицательный – на самопроизвольное протекание реакции окисления. Потенциалы сильных окислителей будут всегда положительны, а сильных восстановителей – отрицательны.

Окислителями называются вещества или частицы, принимающие электроны от других веществ или частиц — восстановителей. Окисленную и восстановленную форму одного и того же вещества называют редокс-системой (редокс-парой). Для протекания окислительно-восстановительной реакции (редокс-реакции) необходимо наличие как минимум двух веществ, относящихся к разным редокс-системам. В ходе окислительно-восстановительной реакции окислитель (Ох1) превращается в сопряженный восстановитель (Red1), а восстановитель (Red2) - в сопряженный окислитель (Ох2).