Тема VI . Поведение потребителей в рыночной экономике

1. Теория потребительского выбора

2. Закономерности потребительских предпочтений. Кривая безразличия. Бюджетное ограничение

3. Потребительское равновесие

Вопрос 1. Большое значение для развития производства товаров и их предложения имеет поведение потребителя.

Потребительское поведение — это процесс формирования спроса потребителей на разнообразные товары и услуги.

Действия людей в сфере приобретения потребительских благ субъективны и подчас непредсказуемы. Однако в поведении среднего потребителя можно отметить ряд типичных общих черт:

1) спрос потребителя зависит от уровня его доходов, влияющих на размер личного бюджета потребителя;

2) каждый потребитель стремится получить за свои деньги «все, что можно», т. е. максимизировать совокупную полезность;

3) средний потребитель имеет отчетливую систему предпочтений, свой вкус и отношение к моде;

4) на спрос потребителя влияет наличие или отсутствие на рынках взаимозаменяемых или взаимодополняемых товаров.

Данные закономерности отмечали еще классики политической экономии. Современная наука определяет поведение потребителя с помощью теории предельной полезности и методом кривых безразличия.

Рассмотрим сначала объяснение поведения потребителя с позиции теории предельной полезности.

Полезность, или ютиль (от англ. utiliti) — это субъективное удовлетворение или удовольствие, получаемое потребителем от потребления набора товаров и услуг. Различают общую и предельную полезность.

Общая полезность (TOTAL UTILITI – TU) — это совокупная полезность от потребления всех наличных единиц блага. В отличие от нее предельная полезность выступает как прирост общей полезности.

Предельная полезность (MARGINAL UTILITI – MU) – дополнительная полезность от потребления одной дополнительной единицы товара или услуги.

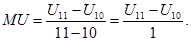

Общую полезность любого количества продукта определяют путем суммирования показателей предельной полезности. Например, потребитель покупает 10 яблок, Их общая полезность равна десяти ютилям (U10). Если покупается 11-е яблоко, то общая полезность возрастает и равняется одиннадцати ютилям (U11). Предельная полезность, т. е. удовлетворение от потребления дополнительного 11-го яблока, определяется:

Каждый потребитель пытается так распорядиться своим денежным доходом, чтобы получить максимальную общую полезность. Он не может купить все, что ему хочется, поскольку его денежный доход ограничен, а товары, которые он желает приобрести, имеют определенную цену. Поэтому потребитель выбирает между различными товарами, чтобы при ограниченном денежном доходе получить наиболее предпочтительный, с его точки зрения, набор товаров и услуг.

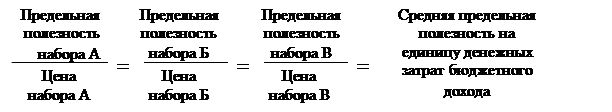

Правило потребительского поведения состоит в том, чтобы предельная полезность, получаемая в расчете на рубль, потраченный на один товар, была равной предельной полезности, получаемой на рубль, потраченный на другой товар.

Такое поведение называется правилом максимизации полезности. Если потребитель «уравновесит свои предельные полезности» в соответствии с этим правилом, то ничто не будет побуждать его к изменению структуры расходов. Потребитель будет находиться в состоянии равновесия.

Правило максимизации полезности можно выразить математически:

По мере насыщения потребителя в приобретении какого-либо товара субъективная полезность этого товара для потребителя сокращается. Например, если потребность в приобретении первого телевизора очень высока, то второго и третьего, соответственно, будет ниже. Это значит, что действует закон убывающей предельной полезности.

В связи с действием этого закона приведенное ниже правило максимизации полезности необходимо постоянно корректировать с учетом снижения цен, ибо при снижающейся предельной полезности каждого покупаемого товара (очередного телевизора), но и при одновременно снижающейся его цене можно побудить потребителя к последующим покупкам этого товара.

Для описания динамики поведения потребителя, в частности ее количественного анализа, может быть использован аппарат микроэкономической (маржиналистской) теории потребления, которая устанавливает зависимость между степенью удовлетворения потребностей, ресурсами потребителя (деньгами, временем) и ценами потребляемых благ. В микроэкономике различают два подхода: кардиналистский и ординалистский.

Кардиналистский подход основан на законах Госсена. Первый из них постулирует убывание степени удовлетворения (субъективной полезности) от потребления каждой последующей единицы блага. Экспериментальной основой этого утверждения является психофизиологический закон Вебера — Фехнера, согласно которому повторяющиеся раздражения равной интенсивности ведут к снижению интенсивности ощущений. Второй закон Госсена утверждает, что потребитель распределяет свои ресурсы таким образом, чтобы получить одинаковое удовлетворение от последней единицы ресурса. Практически это означает, что отношения предельной полезности благ к ценам должны быть одинаковыми и равны предельной полезности денег (дохода).

Понижение цены товара приводит к двум различным следствиям: «эффекту дохода» и «эффекту замещения».

«Эффект дохода»: если цена продукта (например, клубники) падает, то реальный доход (покупательская способность) потребителя данного товара увеличивается. Он может на тот же денежный доход купить больше клубники. Это явление называется эффектом дохода.

«Эффект замещения»: снижение цены продукта (клубники) означает, что теперь он стал дешевле по отношению ко всем другим товарам. Снижение цены на клубнику будет стимулировать потребителя к замещению клубникой других товаров (например, бананов, яблок и т. п.) Клубника становится более привлекательным товаром по отношению к другим. Это явление называется эффектом замещения.

На поведение потребителя существенное влияние оказывают и неценовые факторы спроса: вкусы потребителей, число покупателей, цены на взаимозаменяемые товары и т. д.

На реакцию потребителя громадное влияние оказывает изменение дохода. Еще в XIX в. немецкий статистик Эрнст Энгель (1821—1896), работая над статистическими данными разных лет и разных стран, заметил постепенное уменьшение относительной доли расходов на питание в бюджете по мере его роста. Он отметил, что чем меньше доход семьи, тем большая часть его тратится на питание, и что питание, кроме того, ухудшается. Его исследования различных бюджетов показали, что чем меньше доход, тем большая часть его приходится на физическое содержание, тем меньше остается для духовного развития. В экономическую науку на основе этих исследований был введен «закон Энгеля», который гласит: с увеличением дохода его доля, расходуемая на товары первой необходимости, уменьшается, в то время как доля расходов на предметы роскоши и на духовное развитие увеличивается.

Кривые, связывающие доходы и расходы, стали называть кривыми Энгеля, хотя сам Энгель графиками не пользовался.

В связи с влиянием изменения доходов на характер поведения потребителя и в связи с законом Э. Энгеля возникает необходимость разделения товаров на три группы.

1-я группа — это в основном продовольственные товары и некоторые промышленные товары, которые обеспечивают минимальное физическое существование. Это, как правило, товары низшего ранга.

2-я группа — это промышленные и продовольственные товары, которые, как правило, включаются в стандартный потребительский набор.

3-я группа — это высококачественные, особо модные товары и товары-раритеты.

Оказалось, что при увеличении доходов спрос на товары 1-й группы сначала увеличивается, затем стабилизируется, а потом начинает снижаться; спрос на товары 2-й группы сначала растет, затем стабилизируется, а потом вновь начинает расти; спрос на товары 3-й группы сначала круто идет вверх, затем стабилизируется.

При анализе потребительского поведения следует также учитывать «парадокс Гиффена». Английский экономист и статистик Роберт Гиффен (1837—1910) обратил внимание на парадоксальное явление: во время неурожая картофеля в Ирландии цены на него выросли, а спрос на картофель возрос.

Ситуацию, при которой снижение цены приводит к уменьшению спроса, а повышение цены увеличивает спрос на товар, стали называть эффектом Гиффена, а сам товар низкого качества товаром Гиффена.

Эти два понятия были введены в науку А. Маршаллом. Причину эффекта Гиффена объяснить нетрудно: беднякам приходится отказываться от высококачественных товаров по мере роста цен и увеличивать потребление низкокачественных товаров. Для значительной части бедного населения современной России товары Гиффена стали едва ли не основными покупаемыми товарами в процессе его потребительского поведения.

При анализе потребительского поведения предполагалось, что все покупатели имеют свободу выбора и суверенитет, так что каждый из потребителей принимает самостоятельное решение — покупать или не покупать данный товар. При более внимательном изучении вопроса обнаруживается, что свобода потребительского выбора далеко не абсолютна. Причем ограничение свободы, как это не парадоксально, иногда исходит не от ограниченности денег в кошельке потребителя и не от различных чрезвычайных обстоятельств (войны, голода, стихийного бедствия и т. д.), не от законов государства, стремящегося уберечь потребителя от вредного товара (табака, наркотиков и т. п.), — это ограничение свободы и независимости потребителя часто исходит от окружающих его других потребителей. Каждый потребитель испытывает на себе влияние вкусов и предпочтений других потребителей. Современная экономическая наука особо выделяет три наиболее типичных формы влияния окружающих людей на потребителя, которые порождают в поведении покупателя три эффекта:

1) эффект присоединения к большинству,

2) эффект сноба,

3) эффект престижного, или демонстративного, потребления.

В первом случае потребитель стремится покупать то, что покупают все. Он присоединяется к большинству, примыкает к движению и моде, которые, как ему кажется, имеют шансы на успех.

Во втором случае у потребителя реакция на моду имеет обратную направленность. Он стремится отличиться от большинства, хочет быть оригинальным, выделиться из толпы. Покупатель-сноб никогда не купит то, что покупают все. Здесь тоже имеет место зависимость от окружающих, только эта зависимость обратно направленная.

В третьем случае потребитель приобретает товары с целью произвести впечатление на окружающих. Это престижное или демонстрационное потребление в литературе часто называют эффектом Веблена. Американский экономист и социолог Торстейн Веблен (1857—1929) в своей книге «Теория праздного класса», имевшей в свое время популярность, обстоятельно раскрыл механизм этого престижного потребления, которое руководствуется на реальной ценой, а престижной, не реальной полезностью блага, а показной, рассчитанной на то, чтобы произвести впечатление о высоком статусе потребителя.

Некоторые экономисты выделяют также в поведении потребителя спекулятивный эффект в условиях дефицита и нерациональный спрос как эффект капризов и сиюминутных желаний.

Вопрос 2. Современный вариант модели ординалистического подхода потребительского предпочтения основывается на следующих трех предпосылках.

Первая из них состоит в том, что потребитель знает и сформировал свои потребности и может их ранжировать (сравнивать).

Способность ранжировать все товары (наборы) еще не определяет решения об их покупке. Предпочтение (ранжирование) не означает выбора, и оно не зависимо от цен.

Вторая предпосылка заключается в транзитивности предпочтений. Транзитивность означает, что если потребитель предполагает набор А набору В, а последний набору С, он должен предпочитать набор А набору С. Транзитивность также подразумевает, что если покупатель не делает различий между альтернативами А и В и между В и С, то тогда он не должен делать различий между А и С. Она означает и то, что два набора всегда можно косвенно сопоставить с любым третьим набором товаров и услуг.

Третья предпосылка утверждает, что большее количество товара предпочитается меньшему. Поскольку потребитель рассматривает возможности обмена одного товара на другой, даже если он не желает потреблять больше данного товара, все равно «больше» для него будет иметь известную ценность.

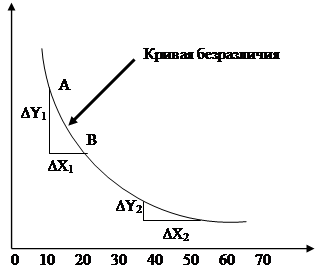

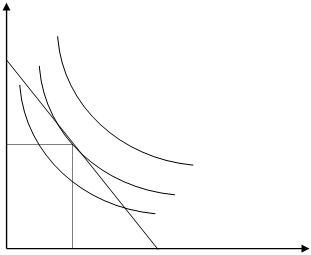

Основным инструментом анализа поведения потребителя служат кривые безразличия. Если потребителю все равно, какую комбинацию предпочесть, то он находится в положении безразличия. Графическим изображением этого является кривая безразличия. Кривая безразличия представляет собой совокупность точек, на которых расположены альтернативные комбинации двух товаров, приносящих одинаковое удовлетворение, и к выбору из которых покупатель безразличен (см. график 6.1).

|

|

График 6.1. Кривая безразличия

На графике 6.1 представлена типичная кривая безразличия с отрицательным наклоном. Количество товара X измеряется на горизонтальной оси, товара Y — на вертикальной. Представленные на кривой безразличия все возможные комбинации товара X и Y обеспечивают потребителю одинаковый уровень полезности. Другими словами, потребителю все равно, в какой точке кривой он находится: скажем, в точке А с 10 единицами товара X и 50 единицами товара Y, или же в точке В с 20 единицами X и 35 единицами Y и т. д.

Кривая безразличия имеет отрицательный наклон, который отражает тот факт, что покупатель получает удовлетворение от обоих товаров при соблюдении следующего условия: если он увеличивает потребления товара X, то должен отказаться от известного количества товара Y, чтобы сохранить общий уровень полезности.

Кривая безразличия имеет выпуклую форму, т. е. вогнутую вовнутрь. Такая форма кривой означает, что потребление X растет относительно потребления Y, при этом покупатель постоянно уступает уменьшающееся количество Y за постоянный прирост количества X.

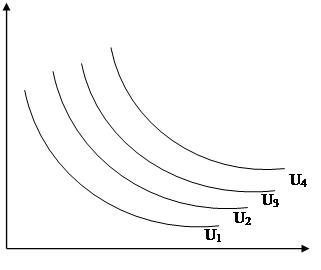

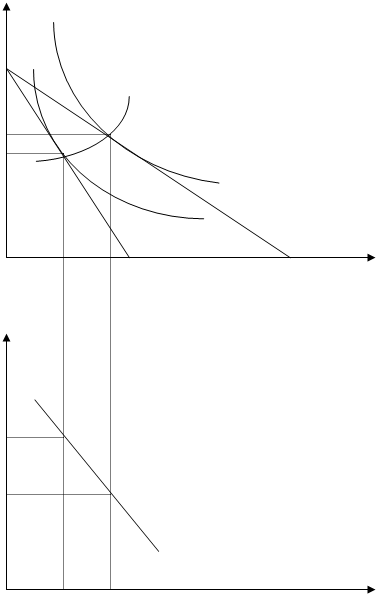

Совокупность кривых безразличия образует карту кривых безразличия (график 6.2).

|

|

График 6.2. Карта кривых безразличия

График 6.2 иллюстрирует типичную карту кривых безразличия U1, U2, U3, U4. Любая кривая безразличия, лежащая выше и правее другой, представляет более высокий уровень потребления (полезности). Отсюда каждая комбинация товаров X и Y, находящаяся на кривой U4, предпочтительнее всякой комбинации на кривой U3, и т. д. Все наборы благ на одной и той же кривой являются равнозначными между собой. А любая комбинация благ, находящаяся на более высокой кривой, будет более предпочтительной. На графике расположены всего четыре кривые. На самом деле их может быть гораздо больше, поскольку количество наборов из товаров X и Y содержит бесконечное число кривых безразличия.

Суммируя свойства кривых безразличия, следует указать на следующие основные черты.

1. Кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, представляет более предпочтительные наборы. При этом между двумя любыми кривыми можно провести новую кривую безразличия.

2. Вторая черта непосредственно выводится из первой: кривые безразличия никогда не пересекаются и не касаются друг друга.

3. Кривая безразличия всегда имеет отрицательный наклон, т. е. она идет слева сверху и вправо вниз.

4. Абсолютный наклон кривой безразличия уменьшается при движении по ней вправо вниз (кривая выпукла относительного начала координат).

Все эти свойства кривых в экономической теории доказаны строго математически. Основу суждений о свойствах и особенностях кривых безразличия заложил английский экономист Ф. Эджуорт (1845—1926).

Кривые безразличия являются аналитическим инструментом определения того, что хочет приобрести покупатель.

Выбор потребителя ограничивается наличием необходимых товаров, их ценами и, наконец, что самое главное, индивидуальным денежным доходом и временем покупателей.

Рассмотрим вопрос выбора в условиях бюджетного ограничения на примере двух товаров X и Y, имеющих, соответственно, цены Рx и Py. Отсюда затраты на приобретение X единиц составят PxX, а Y единиц — PyY. Общая сумма расходов будет равняться PxX + PyY. Поскольку общая сумма расходов не должна превышать денежного дохода, то бюджетные ограничения можно отобразить формулой:

PxX + PyY = М,

где М — денежный доход потребителя, который он получает со всех источников.

Если бюджетное ограничение представить в виде уравнения прямой PxX + PyY = М, то данную прямую можно назвать бюджетной линией. Бюджетная линия потребителя представляет собой совокупность всех комбинаций или набора товаров X и Y, которые покупатель может приобрести при данном уровне дохода и ценах на указанные товары.

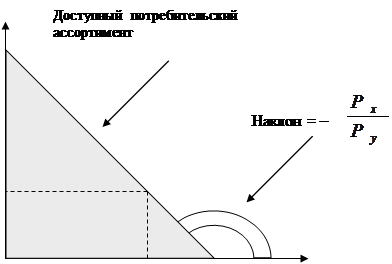

Бюджетное ограничение определяет доступный потребительский ассортимент или все имеющиеся в наличии наборы товаров. Иначе говоря, любой набор товаров X и Y доступен, если они имеются в наличии. Доступный потребительский ассортимент представлен на графике 6.3, где количество товаров X и Y отражается на осях координат.

|

|

|

|

|

|

|

|

График 6.3. Бюджетная линия

При данных ценах и денежном доходе объем доступного ассортимента (заштрихованная часть графика) ограничен бюджетной линией. Покупка максимума товара  возможна при

возможна при  и

и  ; максимума

; максимума  – если

– если  и

и  Прямая линия, соединяющая точки

Прямая линия, соединяющая точки  и

и  , — бюджетная линия. Набор А является доступным для покупателя, поскольку он находится на бюджетной линии. Наклон бюджетной линии характеризуется отрицательным соотношением цен —

, — бюджетная линия. Набор А является доступным для покупателя, поскольку он находится на бюджетной линии. Наклон бюджетной линии характеризуется отрицательным соотношением цен —  , что означает то количество товара Y, от которого следует отказаться, чтобы приобрести дополнительную единицу товара X в рамках затрат реального дохода. Указанное новое соотношение измеряет альтернативную стоимость потребления товара X и определяет норму замещения товара Y товаром X. Бюджетная линия определяет то количество потребительских благ, которое покупатель может реально приобрести при данных ценовых, ассортиментных и доходных ограничениях.

, что означает то количество товара Y, от которого следует отказаться, чтобы приобрести дополнительную единицу товара X в рамках затрат реального дохода. Указанное новое соотношение измеряет альтернативную стоимость потребления товара X и определяет норму замещения товара Y товаром X. Бюджетная линия определяет то количество потребительских благ, которое покупатель может реально приобрести при данных ценовых, ассортиментных и доходных ограничениях.

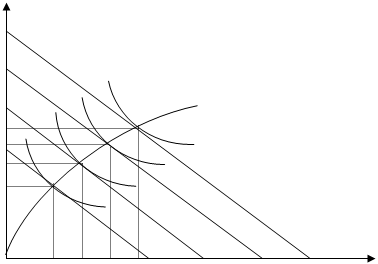

Возьмем теперь во внимание обе стороны проблемы потребительского поведения: и предпочтения, и возможности. Потребитель стремится получить максимум полезности, но теперь уже с учетом и предпочтений, и возможностей.

Проблема потребительского выбора сводится к тому, чтобы при данных возможностях найти такой набор товаров, который бы принес максимальную полезность, наибольшее удовлетворение.

Из этого следует, что надо совместить наши предпочтения (кривые безразличия) с нашими возможностями (линией бюджетного ограничения). Покажем это на графике:

|

|

|

График 6.4.

Равновесное состояние между предпочтениями и возможностями достигается в точке, в которой бюджетная линия касается наиболее высокой кривой безразличия. Именно в этом случае наш потребитель с определенным доходом и при данной цене купит максимум продукта и получит максимальную полезность.

Итак, условия касания кривой безразличия и бюджетной линии для максимизации полезности требуют, чтобы:

1) расходы равнялись доходу, т. е. Px X + PyY == M;

2) предельная норма замещения была равна соотношению цен товаров X и Y, т. е. MRS =  , где MRS — предельная норма замещения.

, где MRS — предельная норма замещения.

Теория потребительского поведения позволяет понять мотивацию поведения потребителя в разных ситуациях, что важно как для отдельного потребителя, так и для разработки основ социальной политики.

Увеличение денежного дохода означает смещение бюджетной линии вправо-вверх и переход потребителя на более высокую кривую безразличия.

Аналогичный результат появляется при снижении цен обоих товаров, что соответствует увеличению дохода. Напротив, при уменьшении денежного дохода или росте цен бюджетная линия сдвигается влево.

Точки пересечения кривых безразличия с бюджетными ограничениями Е1, Е2, Е3, Е4 показывают изменения положения равновесия потребителя при росте дохода или снижении цен. Соединив эти точки, получим кривую, названную Дж. Хиксом «доход-потребление». В экономической литературе она также получила название кривой уровня жизни (W) (график 6.5).

|

| |||

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

График 6.5. Кривая уровня жизни

Комментарии к графику 6.5:

· если кривая «доход-потребление» выходит из начала координат под углом 45º, это значит, что с ростом дохода потребитель в одинаковой степени (пропорции) увеличивает потребление и блага X и блага Y;

· если покупки увеличиваются непропорционально, то изменяется угол наклона кривой W: сначала происходит быстрый рост, а затем относительное уменьшение потребления блага Y и постепенное увеличение потребления блага X;

· Кривая «доход-потребление» имеет положительный наклон (с ростом дохода потребление товаров X и Y увеличивается). Такие товары называются нормальными.

Что происходит с потребителем, когда изменяется цена товара X.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а)

б)

График 6.6. Смещение оптимума потребителя при изменении цены товара X

При снижении Рx до P′x бюджетная линия повернется против часовой стрелки и займет положение I/P′x. Покупатель теперь может приобрести больше товара X, если израсходует на него весь свой доход (график 6.6 а).

В то же время ему становятся доступными более удаленные от начала координат кривые безразличия. Оптимум потребителя смещается из точки Е1 в точку Е2.

Соединяя эти точки, получим линию ЕЕ, называемую кривой «цена-потребление». Она представляет собой множество всех оптимальных комбинаций товаров X и Y при изменении цены товара X. На основе кривой «цена-потребление» можно построить кривую индивидуального спроса (график 6.6 б). Функция спроса выводится из полезности и бюджетного ограничения.

Темы рефератов

1. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие