Для расчета индекса полученной при помощи бюгельного воска окклюдограммы пользуются трёхбалльной системой оценки каждой пары антагонистов.

Индекс окклюдограммы определяется с учетом 14 пар зубов-антагонистов:

¨ 7-4 3-1 1-3 4-7

7-4 3-1 1-3 4-7

1 балл — на окклюдограмме отсутствуют отпечатки.

2 балла — нечеткие отпечатки.

3 балла — четкие или сквозные отпечатки.

Индекс окклюдограммы рассчитывается по формуле: индекс ОКГ (%) = х

Числитель = сумма баллов (S)xl00. Знаменатель = наибольшая балльная оценка, умноженная на количество пар зубов-антагонистов (п).

Для ортогнатического (физиологического) прикуса (рис. 95) индекс ОКГ=100%. Меньшее значение индекса свидетельствует о неравномерной нагрузке и наличии супраконтактов.

3.Дополнительные методы обследования больных с патологией пародонта.

Рентгенологическое исследование

Контактная внутриротовая рентгенограмма позволяет получить изображение 3-4 зубов на всем их протяжении и альвеолярной кости области этих зубов. Чтобы получить полную информацию о структуре альвеолярной кости у пациента с заболеваниями пародонта необходимо сделать внутриротовые контактные рентгенограммы в области всех зубов верхней и нижней челюсти. При полных зубных рядах получается 6-12 внутриротовых контактных рентгенограмм.

Панорамная рентгенография относится к внеротовым и требует наличия специального аппарата. Она дает увеличенное изображение челюсти, включая ее тело, с увеличением изображения в 1,5-2 раза и хорошо отображает структуру костной ткани. Используется для оценки структур зубочелюстной системы. Недостатками являются нечеткое изображение зоны моляров и невозможность получения изображения соотношения челюстей в состоянии окклюзии.

Ортопантомография - самый распространенный вид рентгенографии в пародонтологии (см. рис. 7-5, б). Относится к внеротовым и также требует специального рентгеновского аппарата. При ортопантомографии на одном снимке получают изображение обеих челюстей в состоянии окклюзии, тела челюсти, зубных рядов, полости носа, верхнечелюстных синусов.

Трехмерная компьютерная томография - это современное рентгенологическое исследование, при котором изображение получают с помощью ограниченного конического луча компьютерного рентгеновского томографа.

Функциональные методы исследования

Реопародонтография - метод исследования функции кровообращения, основанный на регистрации изменений сопротивления живых тканей проходящему через них электрическому току высокой частоты. Реопародонто-графия позволяет оценить как состояние сосудистой стенки - эластичность, тонус, степень повреждения, органические и функциональные изменения, так и кровообращение тканей пародонта. Для реопародонтографии используют двухканальный четырехэлектродный реоплетизмограф (РПГ-202) и четырех-канальный реоплетизмограф.

Фотоплетизмография - метод исследования кровенаполнения и кровообращения тканей пародонта, основанный на регистрации пульсовых колебаний и изменения оптической плотности тканей, их светоотражения при прохождении через них светового потока. Исследование проводится бесконтактным способом с помощью фотоплетизмографа типа ФП-1. Фотоплетизмо-грамма и ее анализ не отличаются от таковых реограммы.

Полярография - метод исследования для определения состояния окислительно-восстановительных процессов и выраженности гипоксии в паро-донте. При этом определяют содержание кислорода (рО2) в тканях пародонта в норме и при патологии. Метод основан на восстановлении кислорода на поляризующемся платиновом электроде (катод, введенный в ткань десны). Величина тока при постоянном напряжении прямо пропорциональна концентрации кислорода в тканях. Парциальное давление кислорода определяют с помощью полярографа БИАН, в норме рО2 = 40,2 - 51,2. При заболеваниях пародонта эти показатели снижаются, так как ткани теряют способность утилизировать кислород, и интенсивность окислительно-восстановительных процессов в па-родонте значительно снижается.

Эхоостеометрия - метод исследования плотности костной ткани. Метод основан на изменении звукопроводимости костной ткани, зависящей от ее плотности. При этом регистрируют время (микросекунды) прохождения ультразвукового импульса по кости нижней челюсти, так как ее тело имеет достаточную длину для размещения датчиков. С развитием остеопороза показатели эхоостеометрии снижаются.

Гнатодинамометрия измеряет силу давления на зубы-антагонисты при максимальном произвольном сжатии челюстей, которая зависит от плотности и упругости челюстной кости. Максимальная сила окклюзии колеблется в больших пределах (34-68 кг). Гнатодинамометрию, как и остеометрию, используют для оценки эффективности лечения заболеваний пародонта. Улучшение регионарного кровообращения, кислородного обеспечения и метаболизма приводит к повышению плотности костной ткани и устойчивости зубов, а значит, к повышению силы окклюзии при функциональной нагрузке.

Биомикроскопия десны позволяет оценить ангиоархитектонику и функциональное состояние сосудов, поток крови в них. Исследуют три зоны - дес-невой край, прикрепленную десну и переходную складку при увеличении в 100-200 раз. В норме во всех зонах отсутствует извитость капилляров. Ток крови непрерывный и пульсирует в артериях и венах. В 3-й зоне имеются плазменные капилляры, в которых находится только плазма крови и нет эритроцитов. Диаметр сосудов у пожилых лиц гораздо меньше, чем у молодых, поэтому кровоснабжение десны у них снижено.

Периотестметрия - это метод опосредованной оценки состояния опорных тканей зуба, т.е. функциональных возможностей пародонта, проводится с помощью прибора "Периотест 3218". Данный прибор соответствует требованиям норм EN 60601-1 и EN 60601-1-2 и отмечен знаком СЕ в соответствии с руководящим документом 93/42/EWG от 14 июня 1993 г. по медицинским изделиям.

"Периотест" вычисляет способность тканей пародонта вернуть зуб в исходное положение после действия на него определенной внешней нагрузки (функциональной или патологической).

4.Одонтопародонтограмма и ее значение.

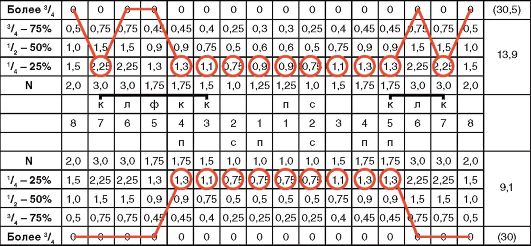

Одонтопародонтограмма – это графически представленные результаты обследования состояния пародонта. Он был предложен в 1953 г. профессором В. Ю. Курляндским. Схема одонтопародонтограммы по Курляндскому выглядит как таблица из пяти рядов клеток. В средний ряд заносится зубная формула, во второй сверху и снизу – данные о состоянии пародонта, в верхней и нижней – информация об опорном аппарате. Запись ведется сначала для нижней челюсти, затем для верхней. Информация заносится последовательно, от правого нижнего моляра к левому, и от левого верхнего к правому.

Одонтопародонтограмма представляет собой схему-чертеж, в которую заносят данные о каждом зубе и его опорном аппарате. Данные представлены в виде условных обозначений, полученных в результате клинических обследований, рентгенологических исследований и гнатодинамометрии.

К ним относятся следующие обозначения:

• N - без патологических изменений;

• 0 - зуб отсутствует;

• 1/4 - атрофия первой степени;

• 1/2 - атрофия второй степени;

• 3/4 - атрофия третьей степени.

Атрофию более 3/4 относят к четвертой степени, при которой зуб удерживается мягкими тканями и подлежит удалению

5.Биомеханика пародонта.

При жевании и глотании, в момент смыкания зубных рядов периодонт каждого зуба воспринимает силовую нагрузку, которая при нормальных условиях амортизируется структурными элементами периодонта: цементноальвеолярными, межзубными волокнами и др Жевательное давление трансформируется и передается на костные структуры челюстей – контрфорсы (рис. 2), височно-нижнечелюстной сустав и череп. Такая физиологическая нагрузка способствует нормализации трофики и обмена веществ, стимулирует процессы роста и развития. Под влиянием функции ткани периодонта, как и другие отделы зубочелюстной системы, на протяжении всей жизни подвергаются физиологической перестройке.

6.Роль функциональной перегрузки в патогенезе развития травматической окклюзии.

Травматическая окклюзия – это патологическое состояние смыкания зубных рядов, при котором возникает гиперфункциональное напряжение отдельных зубов или группы зубов, приводящее к изменениям в тканях периодонта, мышечным дисфункциям, заболеваниям височнонижнечелюстных суставов.

Патологическая окклюзия, по его мнению, проявляется в виде аномалий прикуса, нарушения окклюзионной поверхности зубных рядов и движений нижней челюсти, связанных с этим повышенной стираемости, травмы зубами краевого пародонта, функциональной перегрузки и др. Он подчеркивал, что травматическая окклюзия является одной из форм патологического смыкания зубов и охватывает меньший круг явлений, чем понятие "патологическая окклюзия".

Не при всякой функциональной перегрузке возможна травма пародонта. В его тканях может возникнуть функциональное напряжение, превышающее физиологическое, которое в известных пределах будет компенсироваться соответствующими тканевыми и сосудистыми реакциями пародонта. Это так называемая компенсированная функциональная перегрузка. Рано или поздно при постоянно существующей или возрастающей функциональной перегрузке возможности сосудистой системы, поддерживающей соответствующий уровень обмена веществ в тканях, исчерпываются, и наступает декомпенсация.

У одних больных функциональная перегрузка компенсируется продолжительное время, а у других очень быстро наступает стадия декомпенсации. В связи с этим следует раскрыть содержание еще одного понятия, широко применяемого в специальной литературе, "резервные силы" или "запас прочности пародонта" (Астахов Н.А., 1938).

7.Травматическая окклюзия (первичная, вторичная и комбинированная)

Первичная окклюзионная травма – повреждение интактного периодонта под действием чрезмерной по величине или необычной по направлению окклюзионной нагрузки (рис. 3 а);

Причины первичной травматической окклюзии. Причинами развития первичной травматической окклюзии могут быть:

1. Аномалии прикуса, при которых заболевания периодонта встречаются в 2 раза чаще: Ø глубокий прикус; Ø мезиальный прикус; Ø дистальный прикус; Ø перекрестный прикус; Ø снижение прикуса.

2. Частичная вторичная адентия (дефекты зубных рядов).

3. Повышенное стирание зубов.

4. Ошибки в протезировании и лечении зубов – повышение прикуса на пломбах, вкладках, одиночных коронках или мостовидных протезах; неправильное конструирование протезов или выбор количества опорных зубов; нерациональное расположение кламмеров, особенно в бюгельных протезах.

5. Форсированное или нерациональное ортодонтическое лечение.

6. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

7. Поражение жевательных мышц, парафункции (бруксизм, прикусывание и сосание языка, втягивание между зубными рядами слизистой оболочки губ, щек, прокладывание языка между зубами, надавливание языком на передние зубы).

8. Частые стрессы, сопровождающиеся повышенной мышечной активностью. Значительное напряжение жевательных мышц передает повышенное давление на периодонт.