Организационная подготовка производства

Организационные аспекты подготовки – это совокупность предпроизводственных организационных мер по рационализации структуры, а также сочетанию, упорядочению и регламентации материальных и трудовых элементов производства и управления ими в пространстве и во времени с целью налаживания планомерного, эффективного и устойчивого выпуска нового изделия.

Организационная подготовка охватывает две сферы деятельности – организацию производства, включая организацию труда и организацию управления.

Организационную подготовку можно разделить также на:

1) организационно-техническую, отражающую организацию производства в пространстве, т.е. материальную часть производства;

2) организационно-плановую, ориентированную на временной аспект организации производства;

3) организационно-управленческую, связанную с совершенствованием технологии управления, разработкой и реализацией мер по подбору и расстановке кадров, автоматизации и механизации управленческих работ, а также их информатизации.

4. Организационная структура инновационного менеджмента

Каждая инновация создаёт производственный конфликт, требует изменений в организации, создания индивидуальной технологи управления.

Поскольку проблемы, создаваемые инновацией, носят врéменный характер и требуют быстрых согласованных действий всех участников инновационного процесса, то и организационные структуры носят матричный или проектный характер.

· Матричная структура управления обычно используется для инновационных проектов с короткой продолжительностью жизненного цикла (до двух лет). Такая система управления предполагает сочетание управления по целям (темам, программам) с управлением специализированными подразделениями. К числу таких подразделений относятся научно-исследовательские, конструкторские, производственные, испытательные и обеспечивающие подразделения. Схема позволяет гибко перемещать специалистов от проекта к проекту, эффективно их используя. При этом гибкость структуры сочетается со стабильностью состава предприятия в целом.

Недостатками матричной схемы являются:

– отсутствие у руководителя проекта административной власти над членами его команды;

– двойственность положения участников команды, что способствует возникновению конфликтов.

· Проектная структура управления используется для крупных и радикальных инноваций, охватывающих большую часть предприятия и имеющих длительный жизненный цикл.

В проектной структуре создаётся специальная рабочая группа, которая после завершения работы над проектом распускается, а персонал возвращается в свои специализированные подразделения. Внутри предприятия практически создаётся его уменьшенная копия, представляющая собой проектную команду с собственной структурой управления. В этом случае реализуется принцип единоначалия, а ресурсы для проектной команды выделяются приоритетно. Недостатком проектной структуры является дублирование функций и перерасход ресурсов на предприятии в целом, а также частое пересечение функций и полномочий команды с основной структурой предприятия, которое приводит к конфликтам.

Следует отметить, что выбор структуры управления инновациями определяется не только их масштабами и продолжительностью во времени; структура управления может меняться в зависимости от характера целей на каждой из стадий инновационного процесса. Очевидно, что на стадии фундаментальных исследований и на стадии освоения производства новшества структуры управления будут различными.

Критериями эффективности структуры являются:

1) скорость (быстрота) получения результатов;

2) затраты на получение результатов (их минимизация);

3) степень управляемости процессами.

5. Особенности принятия решений в инновационном менеджменте

Управление инновациями направлено на принятие таких решений, которые обеспечили бы создание конкурентоспособной продукции при минимальном риске инвесторов в условиях высокой неопределённости достижения желаемых целей.

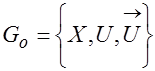

Чтобы иметь целостное представление о работах, выполняемых в процессе инновации, строится смешанный граф инновационного процесса – от возникновения идеи до её практической реализации:

,

,

где:  – смешанный граф;

– смешанный граф;

– множество рёбер неориентированных подграфов;

– множество рёбер неориентированных подграфов;

– множество дуг ориентированных подграфов;

– множество дуг ориентированных подграфов;

– вершины графа.

– вершины графа.

Процесс выполнения поисковых НИР показан прямой линией из вершины  до вершины

до вершины  , так как научно-технический поиск обычно не имеет жёстких ограничений во времени. Например, появление новой перспективной идеи зафиксировано в вершине

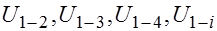

, так как научно-технический поиск обычно не имеет жёстких ограничений во времени. Например, появление новой перспективной идеи зафиксировано в вершине  , из которой берут начало прикладные НИР, проводимые на конкурсной основе (рёбра

, из которой берут начало прикладные НИР, проводимые на конкурсной основе (рёбра  , которые заканчиваются в вершинах

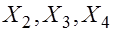

, которые заканчиваются в вершинах  и

и  ). Затраты на прикладные НИР сравнительно невелики, поэтому не следует преждевременно выносить решение по вариантам разработанных технических предложений (ТП), а надо дать возможность воплотить их в эскизно-техническом проекте. Однако в отдельных случаях результаты прикладных НИР могут быть отклонены (ребро

). Затраты на прикладные НИР сравнительно невелики, поэтому не следует преждевременно выносить решение по вариантам разработанных технических предложений (ТП), а надо дать возможность воплотить их в эскизно-техническом проекте. Однако в отдельных случаях результаты прикладных НИР могут быть отклонены (ребро  ) ввиду неперспективности.

) ввиду неперспективности.

По результатам эскизно-технического проектирования необходимо вынести решение о выборе наиболее перспективного варианта из трёх: это рёбра

В вершине

В вершине  сравниваются варианты решений и выбирается наиболее перспективный для продолжения ОКР (опытно-конструкторских работ).

сравниваются варианты решений и выбирается наиболее перспективный для продолжения ОКР (опытно-конструкторских работ).

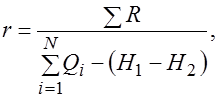

Степень риска инвестиций в НИОКР зависит от фактической результативности работы научно-исследовательских организаций, участвующих в конкурсе. В среднем коэффициент фактической результативности  = 0,4. Оценка фактической результативности организаций производится по следующей формуле:

= 0,4. Оценка фактической результативности организаций производится по следующей формуле:

где:  – коэффициент фактической эффективности;

– коэффициент фактической эффективности;

– суммарные затраты по законченным работам, принятым

– суммарные затраты по законченным работам, принятым

для освоения в серийном производстве;

– затраты по переходящим работам соответственно на начало

– затраты по переходящим работам соответственно на начало

и на конец анализируемого периода;

– число лет анализируемого периода (4

– число лет анализируемого периода (4  6 лет);

6 лет);

– рискоинвестиции за

– рискоинвестиции за  -й год.

-й год.

Работы по подготовке конструкторской документации, изготовлению и испытанию опытных образцов показаны другой  .

.

Затраты на технологическое освоение производства новой продукции значительно превышают расходы на НИОКР, поэтому положительное решение об инвестициях на эти цели должно быть обосновано маркетинговыми исследованиями и расчётами по коммерциализации новой продукции. Принято применять программно-целевой метод планирования технологической подготовки и освоения производства новой продукции. Строится «дерево» целей по наиболее важным промежуточным направлениям работ, связанных с достижением конечной цели, затем разрабатывается целевая научно-техническая программа (ориентированный подграф – дуга  ).

).

Наиболее важные промежуточные подпрограммы целевой программы таковы:

1) Подпрограмма проведения проектно-технологических работ по подготовке производства.

В решениях по подпрограмме предусматривается применение наукоёмких технологических процессов, имеющих полностью доработанную технологическую документацию. Принимаются решения по планировке производственных участков и реконструкции цехов.

2) Подпрограмма по выполнению строительно-монтажных работ (СМР).

3) Подпрограмма проектирования и изготовления нестандартного оборудования и оснастки.

Особенностью работ по этим подпрограммам является то, что они совпадают во времени и выполняются в параллельно-последовательной очерёдности, что учитывается при определении критических участков в сетевых графиках работ.

4) Подпрограмма технологического освоения производства новой продукции до предусмотренного проектного уровня: проводятся испытания нового технологического оборудования и принимаются решения по его разработке; производится отладка оборудования и синхронизация производственных процессов.

Если в результате коммерциализации новой продукции выяснится, что запланированный уровень доходов не достигнут, то принимаются следующие возможные решения:

1) решение о повторном проведении НИР вплоть до вершины  с более прогрессивными идеями;

с более прогрессивными идеями;

2) решение о доработке конструкции изделия или о продолжении технологических инноваций с целью снижения себестоимости работ, что может повысить конкурентоспособность продукции за счёт снижения цены.