Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы

Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы

Хорошая тормозная способность гарантирует безопасность движения, позволяя регулировать скорость и производить остановки автомобиля.

Последовательность операций:

1. Технологический процесс ремонта тормозной системы начинается с осмотра и измерения толщины тормозных колодок, диска. При наличии механических или электрических датчиков износа сигнал о пределе изношенности накладок поступает на приборную доску. Не дожидаясь сигнала, опытный водитель с помощью штангенциркуля определит толщину фрикционной накладки, тормозного диска. В случае достижения минимально допустимого значения, – произведет их замену до выезда из гаража.

2. Разборка

Операция включает:

· разборку колесного цилиндра (снятие чехла и цилиндра с поршнем); -снятие главного цилиндра (вынуть поршень, манжету, клапан, пружину);

· разборку усилителя, разделителя тормозов.

3. Очистка, промывка запчастей.

Механическая очистка от грязи, пыли, частиц спекшегося масла, заусенцев производится перед промывкой. Моют детали тринатрийфосфатом (0,4%), кальцинированной содой 3,5% концентрации, горячей водой. После – обдув сжатым воздухом.

4. Определение пригодности

Дефектация проводится с целью отсортировки невосстанавливаемых деталей и проводится в несколько стадий (включающих визуальный контроль, неразрушающий и измерительный контроль).

5. Замена, восстановление

· Кроме замены расходных материалов (тормозных колодок и дисков) замене подлежат невосстанавливаемые детали:

· тормозной цилиндр;

· суппорт;

· шланги;

· тормозные трубки;

· трос ручного тормоза.

6. Сборка

Производится в последовательности, обратной демонтажу.

Технология ремонта тормозной системы заканчивается регулировочными работами.

В тормозной системе регулируют ручной тормоз, ножной тормоз, привод и приборы. Полная регулировка тормозного механизма включает установку положения оси тормозной колодки и зазора между ней и барабаном.

Вращением эксцентриков оси достигают тесного прилегания между элементами тормозной системы. Герметичность тормозных камер проверяют под давлением 0,9 МПа, места соединений проверяют с использованием мыльной пены.

Удаляют воздух из гидравлического привода прокачиванием его тормозной педалью.

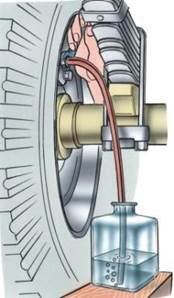

Перед удалением воздуха прокачиванием привода тормозной педалью проверяют уровень жидкости в главном тормозном цилиндре. Он должен быть на 15- 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Если уровень недостаточен, то жидкость доливают. Гидравлический привод тормозной педалью прокачивают вдвоем: один на колесном цилиндре снимает колпачок с перепускного клапана, присоединяет к нему резиновый шланг длиной 350-400 мм, опускает шланг в стеклянную банку, наполненную на 1/3 тормозной жидкостью, и отворачивает на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан; после этого другой несколько раз быстро нажимает на тормозную педаль, каждый раз медленно ее отпуская (рисунок 2). Прокачивание продолжается до тех пор, пока из трубки, опущенной в банку, не прекратится появление пузырьков воздуха. Через каждые пять-шесть нажатий на педаль нужно проверять уровень жидкости в главном тормозном цилиндре и своевременно доливать ее, так как при полном расходе жидкости в систему опять попадает воздух. После выхода воздуха из шланга, опущенного в банку, не отпуская нажатую педаль, плотно заворачивают перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снимают шланг и надевают резиновый колпачок.

Рисунок 2 – Прокачивание тормозов

Эта операция повторяется на всех рабочих цилиндрах колес, начиная с наиболее удаленных от главного тормозного цилиндра.

Свободный ход педали рабочего тормоза регулируют изменением длины тяги, соединяющей педаль с толкателем главного тормозного цилиндра (в гидравлическом приводе), или тормозным краном (в пневматическом приводе). Свободный ход тормозной педали гидравлического привода должен составлять 8-14 мм, что соответствует зазору 1,5-2,5 мм между толкателем и поршнем в главном тормозном цилиндре. Свободный ход верхнего конца педали пневматического привода должен быть 40-60 мм. Свободный ход педали проверяют при наличии в системе сжатого воздуха.

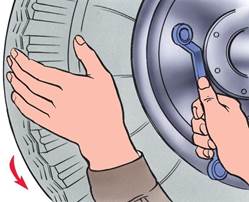

Регулировку тормозных механизмов колес выполняют после проверки и регулировки затяжки подшипников ступиц колес.

В процессе эксплуатации для восстановления нормального зазора между тормозными колодками и барабаном выполняют так называемую частичную регулировку тормозов. Необходимость в регулировке определяют по увеличенному ходу тормозной педали автомобилей с гидравлическим приводом и увеличенному ходу штоков тормозных камер у автомобилей с пневматическим приводом. Нормальная величина выхода штока тормозных камер у большинства автомобилей находится в пределах 15-40 мм.

Частичная регулировка автомобилей семейства УАЗ и Урал выполняется эксцентриками, на автомобилях КамАЗ — червяками тормозных камер. Для регулировки домкратом поднимают колесо и вращением эксцентрика или червяка добиваются затормаживания колеса. Затем эксцентрик (червяк) отворачивают в обратную сторону до полного освобождения колеса.

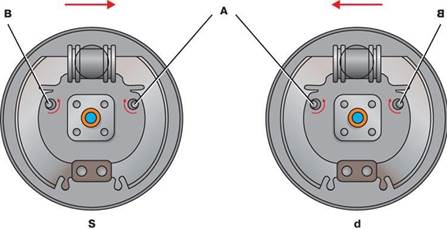

А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок

S – левое колесо; d – правое колесо.

Верхними стрелками показано направление движения автомобиля

а) б)

Рисунок 3 – Регулировка

Рисунок 4 — Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном а)-переднего и б)-заднего колеса

Диагностирование тормозов автомобиля выполняют на стендах инерционного или силового метода измерения показателей их эффективности.

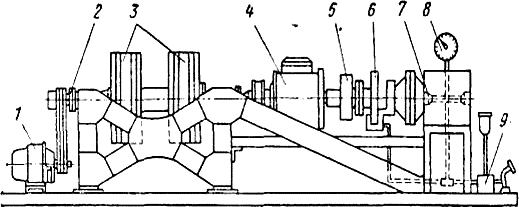

Рисунок 8 — Схема стенда с инерционными массами для испытаний тормозных механизмов автомобиля

На валу 2 стенда, приводимом во вращение электродвигателем 1, имеется набор маховиков. Их момент инерции соответствует моменту инерции вращающихся и поступательно движущихся частей автомобиля, тормозные механизмы которого испытывают. Вал 2 соединен с торсиометром 4 для измерения и контроля тормозного момента.

К фланцу 5 вала крепят диск 6 (либо барабан) испытуемого тормозного механизма, а суппорт (тормозной щит) соединяют со станиной через торсион 7 для смягчения резких ударов при торможении. Испытуемый тормозной механизм включают посредством системы гидропривода 9, давление в магистрали которого, определяющее интенсивность торможения, измеряется манометром 8.

Перед испытаниями выполняется несколько торможений для приработки рабочих поверхностей накладок.

Испытания заключаются в периодическом разгоне вала 2 с маховиками 3 и вращающейся частью испытуемого тормоза с последующим торможением. Испытания проводят при различных начальных скоростях торможения и разных давлениях в гидросистеме привода, а также в различном температурном диапазоне.

В процессе испытаний по величине момента трения определяют эффективность торможения, в том числе при повторяющихся циклах. Тормозные механизмы испытывают на надежность и износостойкость фрикционных элементов.

Испытания аппаратов тормозного гидро — и пневмопривода предусматривают функциональный контроль их в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями. Например, применительно к аппаратам пневмопривода проверяют параметры, оговоренные ГОСТ 4364-67, в частности, время срабатывания привода, которое должно составлять не менее 0,6 с при подсчете его от момента нажатия на тормозную педаль до момента, когда давление в системе гидропривода будет составлять 90% давления, соответствующего давлению при торможении автомобиля до остановки. Проверяют несинхронность действия тормозов тягача и прицепа, оцениваемую по времени срабатывания тормозных механизмов (допустимые отклонения +0,1÷-0,2 с). Определяют давление, поддерживаемое в системе регулятором, давление, при котором срабатывает предохранительный клапан, а также другие параметры, имеющие установленные предельные отклонения. Аппараты гидропривода, например, главный тормозной цилиндр, проверяют по таким показателям, как количество жидкости, подаваемой за несколько полных ходов штока. Определяют ход поршня (после прокачки системы), при котором достигаются установленные давления, а также ход штока, необходимый для закрытия компенсационного отверстия. Проверяют остаточное давление в системе и другие параметры, от которых зависит нормальное функционирование тормозной системы. Указанные испытания, включая испытания на долговечность, износостойкость резиновых и металлических деталей, проводят в различных температурных условиях (при положительных и отрицательных температурах).

Домашнее задание:выполнить конспект