Виды телефонных сетей и принципы их построения

Телефонную связь можно разделить на:

· телефонную связь общего пользования (городскую, междугороднюю и т.д.);

· внутриучрежденческую телефонную связь.

Особыми видами телефонной связи являются: радиотелефонная связь, видеотелефонная связь [2].

Система телефонной связи состоит из телефонной сети и абонентских терминалов.

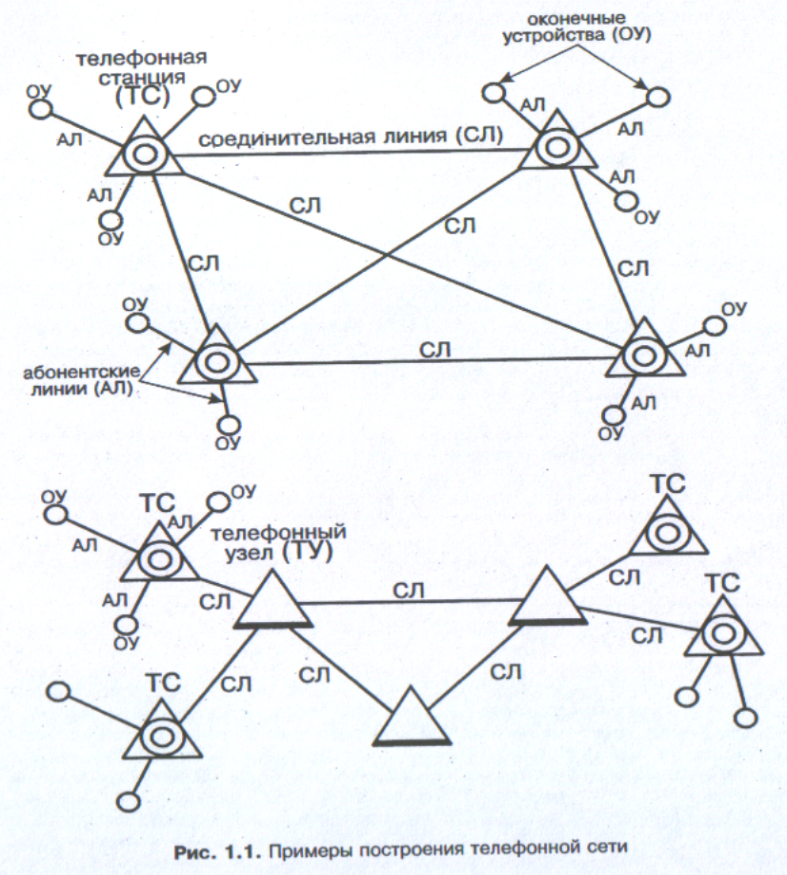

В общем случае телефонная сеть – это совокупность узлов коммутации, роль которых выполняют автоматические станции (АТС), соединяющих их каналов связи и абонентских каналов, связывающих терминалы абонентов с АТС.

Абонентские терминалы (а ими могут быть абонентские телефонные аппараты, офисные АТС или компьютеры) обычно подключаются к сети по паре медных проводов – абонентской линии.

Абонентская линия имеет в сети свой уникальный номер (номер абонента); ее длина, как правило, не должна превышать 7-8 км, и передача информации по ней ведется чаще всего в аналоговой форме. Для передачи сигнала используется одна и та же электрическая линия в обоих направлениях и так как обычно в каждый момент времени говорит только один абонент, то речевые системы являются полудуплексными.

Рисунок 5.1 – Пример телефонной сети

Телефонная сеть имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне расположены оконечные АТС, к которым подключаются абонентские терминалы. Полный, всемирно уникальный абонентский номер состоит из кода страны, кода зоны внутри страны, номера АТС внутри зоны и номера абонентского терминала внутри АТС.

Современная АТС – программно управляемая коммутационная система, работающая с цифровыми сигналами. Это означает, что при вводе в АТС аналоговый сигнал, поступающий с абонентской линии, преобразуется в цифровую форму и в этой форме распространяется далее по телефонной сети, превращаясь снова в аналоговую форму при попадании в абонентскую линию другого абонента.

При обращении внутреннего абонента к АТС ему выделяется определенный внешний канал: количество внешних каналов у АТС много меньше количества подключенных к ней абонентов. Отношение числа абонентов АТС к числу ее внешних каналов называется коэффициентом концентрации. Нормальными значениями этого коэффициента считаются величины порядка 8:1 – 10:1 (коэффициент 8:1 означает, что если сразу все абоненты запросят у АТС соединение, то она сможет удовлетворить запросы только 12,5% из них; но вероятность одновременного обращения к АТС 1250 абонентов из 10000 при статически средней интенсивности загрузки одного абонентского канала невелика, поэтому приведенные выше коэффициенты концентрации вполне приемлемы).

В современных телефонных системах существует 2 способа кодирования набираемого номера:

· Pulse – импульсный, применяющийся в аппаратах с вращающимся наборным диском;

· Tone – тональный, часто используемый кнопочными номеронабирателями (имеющими, впрочем, и импульсный набор).

В первом случае при наборе цифры в линию связи подаются импульсы, количество которых соответствует набранной цифре; при тональном способе посылается непрерывный сигнал, состоящий из комбинации двух частот, значения которых и кодируют передаваемый номер.

Практически все действующие телефонные сети допускают импульсный набор номера. Тональные же системы набора, хотя они и становятся стандартом, могут использоваться лишь на сравнительно новых АТС.

В соответствии с действующим законодательством система оперативной связи в гарнизонах строится на основе разветвленной сети электрической связи, состоящей из стационарных и подвижных узлов (пунктов) связи, включающих в свой состав необходимые технические средства и каналы связи. Для технической реализации системы оперативной связи гарнизона ГПС могут применяться также сети электросвязи общего пользования, ведомственные и другие сети проводной и беспроводной электросвязи, развернутые на территории гарнизона независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Основным средством связи в гарнизонах являются городские и сельские сети общего пользования (ТфОП).

Телефонная сеть общего пользования (ТФОП) – телефонная сеть, представляющая собой совокупность местных и междугородных автоматических телефонных станций и коммутационных узлов, международных центров коммутации, оконечных абонентских устройств, а также каналов и линий телефонной сети, которая обеспечивает потребность населения, учреждений, организаций и предприятий в услугах телефонной связи.

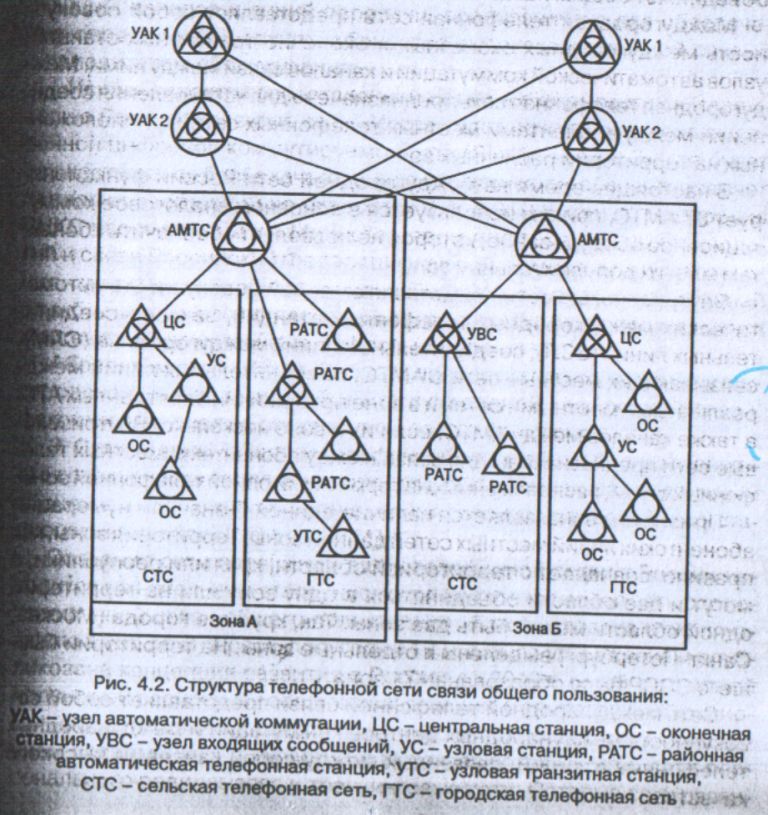

В соответствии с классификацией сетей связи телефонная сеть общего пользования по охвату территории и абонентов представляет собой иерархию различных телефонных сетей: местных (городских, сельских, комбинированных), внутризоновых, междугородных и международных (рис.5.2).

Рисунок 5.2 – Структура телефонной сети связи общего пользования

Офисные АТС

Обеспечение каждого работника фирмы городским телефоном – дело крайне неразумное и дорогостоящее. Гораздо более разумным способом всеобщей телефонизации фирмы является использование ею внутриучрежденческой АТС (микро-, мини-, офисной АТС).

Разновидности офисных АТС

Все офисные АТС можно классифицировать:

§ По их емкости и конфигурации – количеству портов подключения внешних и внутренних абонентских линий;

§ По виду коммутируемого сигнала;

§ По типу используемых абонентских линий (чаще всего АТС используют аналоговые линии, но появились АТС, работающие с цифровыми абонентскими линиями);

§ По охватываемой территории (радиус действия АТС может составлять от нескольких сотен метров до 5 км и более);

§ По возможности расширения (станции с модульной конструкцией обеспечивают возможность перспективного расширения – наращивания их емкости).

Конфигурация АТС определяется отношением количества ее внешних абонентских линий к количеству внутренних абонентских линий.

По виду коммутируемого сигнала АТС подразделяются на аналоговые, цифровые.

К офисной АТС подключаются 2 типа телефонных аппаратов:

§ Обычные 2-проводные;

§ Системные 4-проводные.

Двухпроводные аппараты являются самыми простыми и дешевыми, но не все офисные АТС могут с ними работать.

Системные аппараты создаются специально для работы с офисной АТС, они стоят на порядок дороже, но обеспечивают выполнение всех предусмотренных в станции сервисных возможностей. Системные ТА могут работать как с аналоговыми, так и с цифровыми сигналами, причем в первом случае для подключения аппарата к АТС требуется 4-проводная линия (по одной паре проводов передается разговор, по другой – системные команды), во втором случае – двухпроводная.

5.2. Автоматическая телефонная связь

На автоматических телефонных станциях сам абонент управляет оборудованием, осуществляющим поиск и соединение нужных ему линий связи.

Центральная АТС – основной элемент сети, с помощью которого устанавливаются временные соединения между абонентами.

На рисунке 2.7 показаны основные компоненты центральной АТС.

| Магистра-льные линии |

| Управляющий процессор и память |

| Контроллеры магистраль-ных линий |

| Коммутируемая сеть (матрица) |

| Контроллеры абонентских линий |

| Специальные каналы |

| Система питания и контроля |

| Магистра-льные линии |

Рисунок 2.7 – Компоненты центральной АТС

Матрица сетевых коммутаторов или блок коммутаторов представляет собой структуру, которая соединяет абонентские и магистральные линии между собой.

Блок коммутаторов может быть следующих типов:

ü Электромеханическим, в котором используются контакты реле, соединяющие отдельные электрические каналы передачи между двумя пользователями;

ü Электронным, с использованием отдельных полупроводниковых коммутационных элементов для соединения с конечным устройством;

ü Цифровым, в котором соединения обеспечиваются путем трансформации временных интервалов, когда речевой сигнал проходит от одного конечного устройства к другому.

На электромеханических АТС используются автоматические коммутационные устройства электромагнитного действия (реле, искатели, соединители) и бесконтактные переключающие устройства.

Электромагнитные реле представляют собой электромагнитные механизмы, которые приводятся в действие электрическим током и создают при срабатывании ряд вторичных электрических цепей.

Искатели, являющиеся электромагнитными механизмами, имеют один вход и несколько выходов, при этом вход искателя может быть соединен с любым входом своей группы.

Соединители представляют собой электромагнитные коммутирующие устройства, позволяющие осуществлять соединение любого входа данной группы с каждым входом своей группы.

Бесконтактные переключающие устройства подразделяются на магнитные и электромагнитные и обеспечивают значительное сокращение времени на установление соединений. Коммутационные устройства АТС должны обеспечивать правильное установление соединения абонентов с образованием надежного электрического контакта, иметь малое время действия с возможностью его изменения, быть простыми и экономичными в эксплуатации, иметь небольшой вес, габариты, вносить минимальные искажения в тракт передачи.

На основании перечисленных выше коммутационных устройств в настоящее время для организации телефонной связи используются:

ü Декадно-шаговые АТС;

ü Координатные АТС;

ü Квазиэлектронные АТС;

ü Электронные (цифровые) АТС.

Декадно-шаговые АТС используют в своей работе электромагнитные механические шаговые и декадно-шаговые искатели. Основной недостаток указанных АТС – неустойчивость и износ контактов, движущихся механизмов, а также большие шумы, вносимые в разговорный тракт механическими искателями.

В координатных АТС используются многократные координатные соединители (МКС), которые являются приборами релейного действия, где соединения выполняются релейными контактами, приводимыми в действие при помощи электромагнитов. Здесь отсутствуют недостатки декадно-шаговых АТС. Однако все рассмотренные электромеханические коммутационные устройства (реле, искатели, соединители) обладают значительной инерционностью. Время, необходимое для включения и выключения механических контактов, относительно велико и составляет 5-35 мс. Применение элементов бесконтактной коммутации позволяет значительно сократить время действия переключающих устройств.

АТС с электронным централизованным управлением, в коммутационной системе которых применяются быстродействующие реле, получили название квазиэлектронных (т.е. почти электронных) АТС. В качестве централизованного управляющего устройства квазиэлектронных АТС применяются специализированные электронно-вычислительные машины ЭВМ, работающие по соответствующим программам.

В настоящее время для организации телефонной связи в гарнизонах используется большая номенклатура средств проводной связи. К ним относятся:

· Автоматические телефонные станции различных систем и емкости (декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные);

· Пульты оперативно-диспетчерской и оперативной связи разных типов и емкостей;

· Системы оповещения;

· Системы радиотелефонной связи;

· Устройства аудио-, видеозаписи и оргтехника;

· Системы телевидеонаблюдения.

Задачей автоматизации управления процессом соединения абонентов телефонной сети пожарной охраны является переход на современные цифровые технологии телекоммуникаций, обеспечение функционирования всех средств проводной связи в едином номерном пространстве России.

5.3. Проводная связь ГПС по линиям специальной связи «101» .

Сеть проводной связи гарнизона пожарной охраны включает телефонную связь по линиям специальной связи «101», предназначенную для связи с оперативно-диспетчерской службой (ОДС) любого абонента ГАТС, имеющего выход на соответствующую АТС (РАТС) и использующего соединительные линии и коммутационное оборудование узлов специальной связи (УСС) городских АТС.

Городская телефонная сеть имеет специальную аппаратуру, которая осуществляет вызов сокращенным, обычно трехзначным набором телефонного номера. Сокращение количества знаков при наборе номера «101» необходимо для облегчения запоминания населением единого номера спасения. С этой целью на одной из ГАТС создается узел специальной связи, а в крупных городах УСС создается отдельно.

На УСС имеются групповые искатели (ГИ) специальной службы, и при наборе цифры 10 абонентом телефонной сети осуществляется соединение с УСС городской телефонной сети, а при наборе цифры 1 устанавливается связь с диспетчером ОДС по одной из линий специальной связи «01».

Известно, что на ОДС, кроме потоков сообщений о пожаре, поступает и большое количество вызовов, в том числе и ложных, которые создают значительную нагрузку на диспетчера.

К вызовам-помехам относятся:

Ø вызовы в целях получения справочной информации, а также вызовы, связанные с шалостью детей;

Ø вызовы, поступившие в результате ошибочного набора номера 101, а также по причинам сбоя и несовершенства оборудования АТС и УСС;

Ø вызовы, не сопровождающиеся речью.

5.4. Оперативно-диспетчерская проводная связь .

Диспетчерская связь - проводная (телефонная, реже телеграфная), в некоторых случаях радиосвязь, используемая для переговоров диспетчера с руководителем работ на местах. Применяется в промышленности, энергетике, на всех видах транспорта для непрерывного оперативного руководства.

Доставка информации с помощью телефонных сетей связи является наиболее распространенным и массовым способом проводной телефонной связи. С телефонного аппарата, включенного в городскую АТС, можно передать информацию абоненту, находящемуся в любой точке страны, оборудованной соответствующей АТС. Однако данный способ связи не является оптимальным для передачи оперативной информации, особенно касающейся пожаров или чрезвычайных ситуаций, поскольку ему присущи следующие недостатки:

Ø непроизводительные затраты времени на установление соединений с помощью номеронабирателя;

Ø наличие не состоявшихся соединений из-за занятости абонентов или приборов коллективного пользования;

Ø отсутствие возможности организации связи с группой абонентов и проведения конференцсвязи;

Ø обезличивание входящего вызова на телефонный аппарат.

В связи с этим возникает необходимость создания сетей оперативно-диспетчерской телефонной связи как основного средства доставки речевой информации на основе некоммутируемых сетей связи. Под некоммутируемыми линиями связи (сетями) понимается такое сочетание устройств проводной связи, которые обеспечивают соединение между собой пульта связи или станции и абонента или группы абонентов без использования приборов коммутации (соединителей-искателей) [3].

Связь по функциональному назначению подразделяется на следующие виды:

Ø связь извещения, обеспечивающую передачу и прием сообщений о пожарах (телефонная связь по спец линии 101, прием сигналов с аппаратуры пожарной сигнализации, соединение прямыми проводными линиями с наиболее важными объектами, органами внутренних дел для приема информации о пожаре);

Ø оперативно-диспетчерскую связь, обеспечивающую передачу распоряжений подразделениям ГПС, своевременную высылку сил и средств для тушения пожаров, получение информации с мест пожаров, передачу информации о пожарах должностным лицам, организациям и городским службам, получение сообщений о выездах подразделений и связь с пожарными автомобилями, находящимися в пути, передачу приказов на передислокацию техники;

Ø связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управление силами, их взаимодействие и передачу информации с места пожара (телефонная связь, радиосвязь);

Ø административно-управленческую связь, включающую все виды связи, не связанные с выполнением оперативно-тактических задач (используются телефонные сети связи и радиосети).

Связь извещения – комплекс организационно-технических мероприятий по первичному приёму диспетчером пожарно-спасательного подразделения сообщений или извещений о возникающих пожарах и происшествиях, требующих привлечения для их ликвидации подразделений гарнизона.

Наряду с сообщениями заявителей, информация о пожаре может быть получена в виде извещений от устройств пожарной сигнализации на пульты пожарного наблюдения (ППН) МЧС ДНР.

Связью извещения предусматривается:

Ø соединение заявителей с ОДС и ПС подчиненных подразделений МЧС ДНР при наборе короткого номера «101» по каналам фиксированной и подвижной (мобильной) связи;

Ø прием извещений от аппаратуры пожарной сигнализации объектов, подключенных к пультам пожарного наблюдения;

Ø соединение прямыми проводными линиями ЦУКС, ОДС и ПС подчиненных подразделений МЧС ДНР с потенциально-опасными объектами, экстренными и аварийными службами;

Ø соединение заявителей (личного состава подразделений МЧС ДНР, оснащенного средствами радиосвязи) с ЦУКС, ОДС и ПС подчиненных подразделений МЧС ДНР по каналам радиосвязи.

Оперативно-диспетчерская связь предназначена для:

Ø своевременной высылки сил и средств для тушения пожаров, проведения АСДНР, ликвидации ЧС;

Ø получения информации с мест пожаров, АСДНР, ЧС;

Ø передачи информации о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, и ЧС;

Ø получения сообщений о выездах подразделений;

Ø связи с подвижной техникой, находящейся в пути;

Ø передачи приказов на передислокацию личного состава и техники.

Оперативно-диспетчерская связь включает в себя:

Ø телефонную и радиосвязь от ЦУКС МЧС ДНР с ОДС и ПС подчиненных подразделений МЧС ДНР;

Ø радиосвязь от ЦУКС, ОДС и ПС подчиненных подразделений МЧС ДНР с подвижной техникой, находящейся в пути следования;

Ø прямую телефонную связь с экстренными и аварийными службами.

Ø видеоконференцсвязи и каналы электронной почты.

Основные положения ДС

Диспетчерская оперативная связь отличается от автоматической телефонной связи наличием жестких, заранее определенных взаимосвязей и простейшим способом установления связи (нажатием ключа, снятием микротелефонной трубки и т.д.). Перечисленные особенности обеспечивают оперативность связи, при которой исключаются потери, вызванные занятостью абонентов или приборов. Применительно к подразделениям пожарной охраны диспетчерская связь – это управление силами и средствами.

Устройства диспетчерской связи должны оперативно обеспечить установление избирательной и циркулярной связи между старшим лицом (диспетчером, дежурным и др.) и исполнителями, а также возможность обеспечения группового вызова.

К недостаткам некоммутируемых (прямых) сетей связи следует отнести их ограниченные коммутационные возможности, вытекающие из замкнутости взаимосвязей, и более высокую стоимость по сравнению с коммутируемыми сетями телефонной связи.

Из сравнения достоинств и недостатков рассмотренных сетей проводной связи напрашивается вывод о необходимости создания комбинированной сети, в которой успешно использовались бы достоинства обеих сетей, а недостатки были бы минимальными. Таким решением является создание оперативно-диспетчерской связи для нужд гарнизона пожарной охраны в едином центре управления на базе использования пультов и станций оперативной связи с комплексной автоматизацией процессов управления.