Контрольные вопросы

1. Что понимают под «жизненной формой растений»? Какие жизненные формы относят к древесным и полудревесным растениям?

2. Каковы морфобиологические особенности деревьев лесного, кустовидного, плодового, сезонно-суккулентного и стланцевого типов?

3. Какие жизненные формы растений относят к кустарникам, полукустар-никам, кустарничкам, древовидным, кустарниковым и полукустарниковым лианам, древесным растениям-подушкам?

4. Каковы морфобиологические особенности основных этапов онтогенеза древесных растений: эмбрионального, ювенильного, виргинильного, генеративного старения?

5. Что изучают науки «фенология» и «дендрофенология»? Каковы содер-жание; задачи, методы и значение дендрофенологии для практики лесного хозяй-ства и озеленения?

6. Какие процессы понимают под фенологическим развитием древесных растений, их фенологическим биоритмом, физиологическими, или биологически-ми часами, циклами вегетации и покоя, циклами вегетативного и генеративного развития?

7. Каковы основные фенологические фазы древесных растений, последова-тельность их прохождения у видов различных фенологических групп?

8. По наступлению и завершению каких фенофаз судят о сроках начала и окончания вегетации у древесных растений? Как можно объяснить понятие «феноритмотип» растений?

9. Какие вы знаете основные дендрофенологические индикаторы, по которым можно судить о фактических сроках наступления естественных сезонов и подсе-зонов года в различных районах лесной части СССР?

10. Каковы внешние факторы и практическое значение ежегодной и геогра-фической изменчивости периодов наступления и прохождения фенофаз у расте-ний и фенологических времен года?

Глава 2

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ

2.1. Понятие об экологических факторах и экологических свойствах растений

Раздел биологии, изучающий условия существования растений и взаимосвязи между растительными организмами и средой, в ко-торой они обитают, называется экологией растений. Те элементы среды (свет, тепло, вода, воздух, почва и др.), которые влияют на растения, получили название экологических факторов. Эти фак-торы создают среду обитания, или условия местопроизрастания растений.

От этих понятий следует отличать условия существования, под которыми понимают совокупность жизненно необходимых экологи-ческих факторов, обусловливающих возможность существования растений (тепло, свет, вода, газовый состав атмосферы, элементы почвенного питания и др.). Например, белая акация (робиния) естественно растет в смешанных лесах восточных районов США при соответствующих этим районам условиях местопроизрастания. Однако условия существования белой акации имеют более широ-кую амплитуду. Поэтому в культуре белая акация распростране-на далеко за пределами своего естественного ареала, в том числе в СССР, и растет при совершенно иных условиях местопроиз-растания.

Растения определенным образом реагируют на воздействие экологических факторов. Такую реакцию называют экологической. Этой реакцией определяются экологические свойства (особенно-сти) растений, которые характеризуют отношение их к тем или иным экологическим факторам. Так, тис, пихта и самшит отли-чаются высокой теневыносливостью, а сосна обыкновенная и береза повислая могут произрастать только при условии хорошей освещенности. Лиственница Гмелина, растущая в Якутии, выдер-живает почти без повреждений зимние морозы до -70 °С, а бук лесной, распространенный в Карпатах, может вымерзнуть уже при температуре -30 °С. Поэтому каждый ботанический вид занимает в биосфере свою экологическую нишу - ту среду обитания, усло-вия существования которой в максимальной степени соответствуют

экологическим свойствам организмов. Возможность растений при-спосабливаться (адаптироваться) к различным условиям внешней среды и занимать соответствующие экологические ниши опреде-ляется экологической амплитудой видов. Тот экологический диапа-зон приспособительных возможностей, которого вид достигает в процессе эволюции и закрепляется в генотипе, составляет норму экологической реакции вида. Чем шире его экологическая ампли-туда, тем экологически пластичнее вид, т. е. тем более успешно он способен приспосабливаться к различным условиям внешней среды.

Диапазон действия любого экологического фактора на расте-ние понимают как область устойчивости, или толерантности, всегда ограниченную двумя кардинальными точками - макси-мума и минимума - критическим значением фактора, допускаю-щим возможность существования растения. Область фактора воздействия, в наибольшей мере соответствующая экологическим свойствам организма, составляет зону оптимума. Условия среды, в Которых какой-либо фактор или совокупность их выходят за пределы зоны оптимума и оказывают на растения угнетающее воздействие, называют экстремальными (аномально высокая и низкая температура, резкий дефицит влаги, высокая концентрация вредных солей в почве и т. д.).

По своему происхождению и влиянию на растения все эколо-гические факторы принято подразделять на пять основных групп: 1) климатические; 2) почвенно-грунтовые, или эдафические;

3) топографические, или орографические (факторы рельефа);

4) биотические (связанные с жизнедеятельностью биологиче-ских организмов); 5) антропогенные (прямое и косвенное воздей-ствие человека на растения и растительность).

Климатические, почвенно-грунтовые и топографические факто-ры составляют комплекс факторов абиотической среды, или косной природы, а факторы биотической группы (растения, животные и микроорганизмы составляют биотическую среду, или биоту пла-неты. Но само подразделение экологических факторов на груп-пы - прием в значительной мере методический, облегчающий их изучение, так как в природе экологические факторы тесно вза-имодействуют между собой и оказывают на растения совокупное влияние. Например, свет как энергетический фактор при фото-синтезе проявляет свое действие только при определенных темпе-ратуре и влажности; минеральные вещества почвы также исполь-зуются растением только при определенных температуре и влаж-ности. Если дерево растет на плодородной почве с достаточным увлажнением, но тепла в данное время недостаточно, то фото-синтез на этот период прекращается.

Иными словами, если какой-либо из факторов является фак-тором в минимуме или максимуме, то он ограничивает действие остальных факторов, даже если они очень благоприятны, и опре-

деляет конечный результат воздействия внешней среды на расте-ние; изменить этот результат можно только, сняв воздействие ог-раничивающего фактора. Подобное явление получило название закона ограничивающего фактора.

Могучими преобразователями абиотической среды являются сами растения. В природных условиях они испытывают воздейст-вие физико-химических факторов, в той или иной мере изменен-ных под влиянием растительных организмов. Даже одиночно растущее дерево затеняет пространство под кроной и изменяет его микроклимат, иссушает корнеобитаемый слой почвы, изменяет ее химический состав под кроной благодаря воздействию опада и корневым выделениям, потребляют из воздуха углекислоту, выде-ляют кислород и другие газообразные продукты обмена. Еще более сильное влияние на среду оказывают растительные сооб-щества (см. раздел 2.5). Поэтому различают понятия экотопа -первичного комплекса факторов абиотической среды и биотопа, или местообитания, абиотической среды, трансформированной средообразующей деятельностью живых организмов.

В дендрологии, как и в ботанике в целом, часто приходится пользоваться таким понятием, как флора и растительность. Фло-ра - совокупность всех видов растений, растущих на определен-ной территории. Можно различать флору Земли, континента, страны или какого-то отдельного района. Существует флера есте-ственная, или дикая (эволюционно сложившаяся), и культур-ная - созданная человеком. Видовой состав древесных растений той или иной части суши составляет ее дендрофлору (арборифло-ру), которая является составной частью флоры.

Растительность - совокупность фитоценозов на конкретной территории (фитоценоз - элементарный однородный участок ра-стительного покрова, растительное сообщество, обусловленное средой, естественным отбором и борьбой за существование; см. раздел 3.4).

Ниже рассмотрены основные группы экологических факторов и влияние их на древесные растения и растительность.

2.2. Климатические экологические факторы

Под климатом понимают статистический многолетний режим атмосферных условий, характерный для определенных географи-ческих районов Земли и подверженный циклическим колебаниям. К климатическим экологическим факторам относят свет, тепло, влагу и воздух.

Свет. Естественным источником света на Земле является сол-нечная радиация - электромагнитное излучение Солнца в широ-ком диапазоне волн - от ультрафиолетовых с длиной волны 290-380 нм до инфракрасных с длиной волны 3-4 тыс. нм. В биосферу Земли проникает 48 % солнечной радиации, остальная задержи-

вается атмосферой, в том числе губительные для жизни ультра-фиолетовые лучи короче 290 нм, поглощаемые слоем озона. Про-никающая сквозь атмосферу радиация в диапазоне волн 380-710 нм составляет область фотосинтетически активной радиации (ФАР), которая является энергетическим фактором фотосинтеза. Благодаря фотосинтезу зеленые растения как автотрофные орга-низмы создают органическое вещество из простых неорганических соединений и выделяют в атмосферу свободный кислород. В обес-печении устойчивости биосферы ведущее место принадлежит лесам планеты: 54 % содержащегося в атмосфере кислорода выделяют растения лесов.

По реакции на освещенность выделяют 3 основные группы растений: светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. У свето- любивых видов максимальная интенсивность фотосинтеза (свето-вое насыщеннее) наблюдается при 25-33 % (50 %) от полной освещенности, у тенелюбивых - при 10%, а к теневыносливым растениям относят такие, которые лучше растут и развиваются при достаточно полной освещенности, но могут приспосабливаться и к слабому свету. Светолюбивые виды - растения открытых ме-стообитаний или хорошо освещенных экологических ниш. Боль-шим светолюбием отличаются, например, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, береза повислая, осина (тополь дрожащий) и большинство других видов рода тополь, белая акация, ясень обыкновенный, можжевельники казацкий и высокий, виды саксау-ла и джузгуна.

Тенелюбивых растений среди древесных нет, а теневыносли-вые составляют обширную группу видов, общим экологическим свойством которых является способность выживать при световом минимуме всего в 1-3 % от полной дневной освещенности (виды тиса, ели, пихты, самшита, бука, граба, липы). У нетеневыносли-вых видов световой минимум достигает уже 10-15 %, а при снижении освещенности ниже этого уровня растения начинают отмирать (виды лиственницы, дуба, ясеня, сосна обыкновенная).

Свет оказывает большое формирующее влияние на древесные растения, энергию их роста, цветение и плодоношение, ход естест-венного возобновления в лесу, смену древесных пород после рубки. Поэтому различное отношение древесных пород к свету имеет важ-ное значение в жизни леса и в практике лесного хозяйства.

Имеется много вариантов шкал светолюбия и теневыносливо-сти древесных пород, при составлении которых ученые принимали во внимание разные критерии, в том числе и такие, как габитус кроны, густота облиствения, продолжительность жизни листьев у вечнозеленых видов, очищаемость стволов от мертвых сучьев, бы-строта изреживания древостоя. Так, у светолюбивых видов кроны прозрачные, листья живут на побегах обычно до 3 лет, в лесу ниж-ние сучья отмирают рано и стволы хорошо очищаются от них, быст-рее происходит изреживание древостоя - отмирание угнетенных

деревьев, при произрастании на опушках или одиночно деревья образуют могучие, раскидистые кроны.

У теневыносливых древесных пород листья обычно более тем-ные, кроны плотные и густые, листья живут 5-10 и более лет (до 30)нижние сучья долго остаются живыми и стволы медлен-но очищаются от них, отмирание угнетенных деревьев в лесу проис-ходит медленно.

Реакция древесных растений на освещенность, как и на воз-действие других экологических факторов, не является величиной строго постоянной и у одних и тех же видов может изменяться с возрастом, в различных почвенно-климатических условиях, на раз-ных этапах сезонного развития растений. Так, всходы и молодые деревья более теневыносливы, чем взрослые, на бедных почвах растение становится более светолюбивым, чем на плодородных почвах.

Как очень светолюбивым, так и самым теневыносливым дре-весным растениям для заложения в почках зачаточных генера-тивных органов для последующего формирования урожая плодов и семян требуется высокая освещенность. Именно поэтому опу-шечные деревья и кустарники всегда цветут и плодоносят устой-чивее и обильнее, чем в глубине леса, а у таких теневыносливых хвойных пород, как пихта и ель, макростробилы и образующиеся из них зрелые шишки располагаются в верхнем, хорошо освещен-ном ярусе кроны.

Большое влияние на процессы роста и развития растений ока-зывает различное соотношение продолжительности дня и ночи (астрономический фотопериодизм), на которое многие виды отве-чают определенной реакцией. Такая реакция получила название фотопериодической, или реакции фотопериодизма растений. Ра-стения, естественно распространенные в разных широтах, приспо-соблены к определенному годовому ходу астрономического фото-периода. Поэтому фотопериодическую реакцию растений очень важно учитывать при интродукции. Если интродуцировать расте-ния из районов с коротким летним днем в районы с длинным днем, то многие виды интродуцированных древесных растений будут развиваться ненормально - не прекращая роста побегов или вегетации до осенних морозов и могут сильно пострадать или погибнуть от них (белая акация, гледичия под Ленинградом, си-рень обыкновенная на Кольском полуострове и др.).

Тепло. Важнейший экологический фактор, определяющий жизнь растений, распределение ботанических видов на земной по-верхности, формирование типов растительности. Необходимость тепла для растений обусловлена прежде всего тем, что процессы роста и развития возможны лишь на известном тепловом фоне, в определенном интервале температур, поскольку всякая физиологи-ческая функция так или иначе сопряжена с потреблением тепло-вой энергии. Интервал этот невелик - от 1 до 45 °С для активной

жизни; оптимальной же считается температура в пределах 15...30 °С. Однако это весьма ориентировочные придержки, так как температурные минимумы, максимумы и оптимумы различны у разных видов и даже у одних особей на разных этапах онтоге-неза и вегетации. Нижняя кардинальная точка теплового воздей-ствия на растительный организм определяется температурой за-мерзания воды, верхняя - температурой денатурации белка.

Основную часть теплового баланса на поверхности Земли со-ставляет лучистая энергия Солнца в виде прямой и рассеянной радиации, так как световые лучи сопровождаются тепловыми. Общая теплообеспеченность и режим в течение года в различных районах земной поверхности различны, но подчинены определен-ной закономерности: возрастание теплообеспеченности происходит закономерно от полюсов к экватору (в северном полушарии -0,51 °С на каждый градус широты), в результате чего на земном шаре существует температурная зональность. Различают четыре основных температурных пояса: тропический (приэкваториаль-ный), субтропический, умеренный и холодный. На территории СССР доминируют умеренный и холодный термические пояса, тропических областей нет; Южный берег Крыма, некоторые рай-оны Закавказья и юга Средней Азии относят к субтропикам. Тер-мическая зональность наблюдается и в горах, но уже как вер-тикальная, связанная со снижением теплообеспеченности по мере возрастания высоты над уровнем моря.

Температурные условия, сочетаясь с различным водным режи-мом, усложняют явления климатической зональности, которые вы-зывают изменения растительности и распределение ее по при-родным зонам (тундра, лесотундра, тайга, смешанные леса и т. д.). Северная (по горизонтали) и верхняя (по вертикали) границы, за которые данная древесная порода не переходит в основном из-за недостатка тепла, являются одним из показателей отношения ее к теплу. Такую границу иногда называют минимальной лесной термохорой (МелехоЕ И. С., 1980). Например, установлено, что се-верная граница ареала дуба черешчатого близка к годовой изотер-ме 3°, а северная граница распространения леса - к июльской изотерме 10°.

Древесные растения, естественно распространенные в разных термических поясах, характеризуются различным отношением к теплу и его сезонным изменениям. Следует различать потребность растений в тепловой энергии (теплолюбие) и устойчивость их к экстремальным воздействиям аномально высокой или низкой для организмов температуры. Максимальным теплолюбием отличают-ся растения тропического и субтропического поясов, менее тепло-любивы обитатели умеренного пояса и еще менее - холодного и высокогорий. Имеются разные варианты классификации древес-ных растений по теплолюбию. Одна из таких классификаций раз-

работана П. С. Погребняком (1968), который выделяет четыре экологические группы древесных пород:

очень теплолюбивые - эвкалипты, криптомерия, дуб пробко-вый, кипарисы, кедры, секвойя, саксаулы;

теплолюбивые - каштан съедобный, айлант, платан восточ-ный, дуб пушистый, орех грецкий, гледичия, белая акация, вяз граболистный;

среднетребовательные к теплу - дуб черешчатый, граб обык-новенный, клен остролистный, ясень обыкновенный, бархат амур-ский, ольха черная;

малотребовательные к теплу - тополя дрожащий и бальзами-ческий, ольха серая, березы повислая и пушистая, рябина обыкно-венная, ели сибирская и обыкновенная, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосны кедровые - сибирская и стланиковая, ольховник кустарниковый.

В этой классификации П. С. Погребняк учитывал такие пока-затели теплолюбия, как географическое распространение древес-ных пород, их минимальные термохоры, сроки начала и оконча-ния вегетации. Последнее само по себе является очень важным показателем реакции древесных растений на термические условия, так как сроки наступления фенофаз тесно связаны с переходом температуры воздуха и почвы через определенные пороговые зна-чения, с количеством тепла, получаемым растением за период, предшествующий наступлению фенофазы.

Для количественной оценки температурно-фенологических связей нередко используют показатель суммы среднесуточной по-ложительной температуры воздуха - ΣТ °. Так, под Ленинградом у осины вегетация начинается при ΣТ= (225± 10)°, а за весь период вегетирования осиныΣТ= (2017±58)°, Более теплолю-бивая ольха черная начинает вегетировать почти при той же тем-пературе, что и осина, но завершает вегетацию позже - при на-коплении за свой вегетационный сезон ΣT - (2219±62) °. У дру-гих видов растений с иными сроками прохождения фенофаз и иным теплолюбием показатели температурно-фенологических связей со-ответственно также иные. Растения, цветущие в разные периоды, зацветают при разных значениях суммы температуры воздуха. Если цветущая задолго до облиствения ольха серая начинает пылить приΣT = (37,7 ± 1,8)°, то цветущая одновременно с облиствением береза повислая пылит уже приΣ T = (194,5 ± 2,8),º а липа мелколистная, цветущая после окончания роста побегов, в середине лета, зацветает приΣ Т= (1156,8±5,2)°.

В условиях нормальной влагообеспеченности ежегодная и гео-графическая изменчивость сроков наступления фенофаз, про-должительности межфазных периодов определяется прежде всего колебаниями и изменчивостью температуры воздуха и почвы. В общем виде закономерности фенолого-термических связей та-ковы. Повышение температуры до теплового оптимума растения

способствует более раннему наступлению всех весенне-летних фенофаз, а осенью - созреванию плодов и семян. Но дальнейшее повышение температуры выше теплового оптимума уже может оказывать тормозящее воздействие на темпы ростовых процессов, особенно формирующихся плодов и семян, что приводит к более позднему наступлению фенофаз и увеличению межфазных пе-риодов. Повышенная температура во второй половине лета и осенью, как правило, способствует более позднему отмиранию листьев и продлению вегетирующего состояния растений. Холод-ная погода летом и осенью, наоборот, вызывает раннее отмирание листьев и сокращение периода вегетации у многих древесных пород. Именно поэтому в районах, лучше обеспеченных теплом, древесные растения (береза повислая и пушистая, осина, дуб че-решчатый, клен остролистный, липа мелколистная и др.) характе-ризуются более продолжительным циклом вегетирования, чем в менее теплообеспеченных районах (включая различные по тепло-обеспеченности районы крупных промышленных городов).

В значительной мере сроки наступления и продолжительность периода вегетации растений определяются продолжительностью безморозного периода, частотой и интенсивностью весенних и осен-них заморозков. Строгие зависимости темпов сезонного развития древесных растений, дат наступления их фенофаз от температуры воздуха и почвы, осадков, других факторов внешней среды полу-чают на основе применения современных методов математического моделирования, с которыми следует знакомиться по специальным эколого-фенологическим работам (Лиепа И. Я., 1971; Маури-ня X. А. и др., 1972; Подольский А. С, 1974; Булыгин Н. Е. и др., 1979-1982; Шульц Г. Э., 1980; Зайцев Г. Н., 1981 и др.). Напри-мер, исследованиями С. В. Бердниковой и Н. Е. Булыгина (1979) было установлено, что в условиях Северо-Запада РСФСР зави-симость сроков зацветания липы мелколистной от температуры воздуха и его влажности надежно описывается уравнением у- 110,09 - 4,43х1 + 0,32х2 (Sу/х = ±3,7), где у - вероятная дата зацветания липы; х1 - средняя суточная температура воздуха за период между массовым набуханием почек липы и ее зацветанием, градусов шкалы Цельсия; х2 - средняя за тот же период относи-тельная влажность воздуха в 13 часов, %;S у/х - средняя квадра-тическая ошибка уравнения связи, суток.

Древесные растения, эволюционно приспособившиеся к произ-растанию в условиях постоянного чередования теплых и холодных сезонов, выработали в себе потребность в воздействии определен-ных доз пониженной температуры, необходимой для выведения почек из состояния органического покоя, для обеспечения нор-мального хода процессов микро- и макроспорогенеза (формирова-ния пыльцы и семязачатков), а многие виды (кедровые сосны, вишня, слива, боярышник, бересклет и др.) - также для прораста-ния семян.

Древесные растения различных экологических групп по-разно-му реагируют на экстремально высокую или низкую температуру. Устойчивость растений к очень высокой температуре воздуха и почвы понимают как их жаростойкость (жароустойчивость). Она присуща растениям жарких районов Земли - сухих тропиков и субтропиков, пустынь, полупустынь и степей, южных склонов гор (виды саксаула, джузгуна, эфедры, песчаная акация, айлант и др.). В сухих местообитаниях, в пустыне например, повышение температуры листьев до 50 °С - явление нередкое, а суккуленты могут выдерживать нагревание даже до 60...65 °С. Но для всходов и сеянцев многих лесных древесных пород высокая температура воздуха и поверхности почвы очень опасна. К примеру, известно, что сеянцы видов бука и клена погибают, если температура почвы даже на короткое время превысит 46 °С (Польстер Г., 1974). По-этому при выращивании посадочного материала в питомниках мо-лодые растения в жаркую погоду притеняют.

В большинстве районов Земли растения систематически или периодически подвергаются воздействию низкой температуры. Только в тропиках не бывает холодных периодов, и то исключая высокогорья. А уже в субтропиках возможны морозы до - 15 °С. В умеренном поясе растения подвергаются влиянию продолжи-тельных зимних морозов до -40 °С и ниже, менее сильных ве-сенних и осенних морозов, кратковременных поздневесенних и раннеосенних, а в северной части пояса - также ночных летних заморозков.

В холодном поясе и близких к нему по термическим условиям высокогорьях климат еще суровее. Вегетационный период здесь длится всего 1,5-2 месяца, летние заморозки обычны, а зимние морозы в течение длительных периодов могут превышать -50 °С, достигая, например, на севере Восточной Сибири (район Верхоян-ска - Оймякона) - 71 °С.

Снижение температуры ниже теплового минимума растений оказывает поражающие действия, вызывая отмирание отдельных органов или гибель всего растения. Главной причиной гибели ра-стений или их органов от морозов является потеря клетками воды. Образовавшиеся в межклетниках кристаллы льда вытягивают из клеток воду, иссушая и разрушая их. Но отмирание под воздейст-вием холода может происходить и без образования в межклет-никах льда - в силу переохлаждения растительного организма, следствием чего является расстройство его ферментной системы. Устойчивость растений к поражающему воздействию низкой тем-пературы с образованием кристалликов льда понимают как мо-розостойкость, или морозоустойчивость, а без образования льда -как холодостойкость, или холодоустойчивость (Лир X. и др., 1974). В связи с этим холодостойкость растений также определяют как устойчивость их к поражающему воздействию низкой поло-жительной температуры, а морозостойкость - к воздействию

отрицательной температуры. Наиболее чувствительны к холоду растения тропиков, наименее - обитатели холодного термическо-го пояса и высокогорий. Например, среди тропических видов растений есть такие, которые погибают при понижении темпера-туры воздуха до 3...5 °С (орхидные, растение огурца и др.), т. е. являются растениями нехолодостойкими.

Морозоустойчивость древесных растений - физиологическое свойство, тесно связанное с их сезонным развитием, с периодами прохождения циклов вегетации и осенне-зимнего покоя. В годич-ном цикле развития растения обладают максимальной морозостой-костью во время прохождения фазы органического, или глубокого, покоя, в которую они вступают в конце осени и которую завершают в течение зимы. На этой фазе покоя почки нельзя вызвать к росту какими-либо внешними раздражителями. Глубокий покой сменя-ется вынужденным, когда почки уже оказываются способными к росту, но в природных условиях не обнаруживают его главным образом из-за недостатка тепла. Если же в фазе вынужденного покоя срезать побеги и поместить их в теплом помещении в сосуд с водой, то почки через некоторое время трогаются в рост. Вступле-ние почек в вынужденный покой сопровождается значительным снижением их морозоустойчивости, которая продолжает сни-жаться во время весеннего набухания и распускания почек, ста-новясь минимальной в период вегетации древесного растения.

Так, по данным В. Майра (Mair V., 1956), верхушечные почки ясеня цветочного в конце ноября вымерзают при - 12 °С; в декаб-ре, когда зачаточные побеги уже вступили в глубокий покой, при - 27 °С, в апреле, в период набухания почек, для них губителен мороз -3 °С. Аналогичный пример можно привести и в отношении белой акации, культивируемой под Ленинградом. В период глубо-кого покоя (декабрь - январь) ее почки могут выдержать морозы в -25 °С и ниже; во время вынужденного покоя, перед началом набухания почек, они повреждаются морозами в -15...- 18 °С, а начавшие рост побеги и распускающиеся листья гибнут уже от кратковременных заморозков -2... - 3 °С. Взрослые деревья ду-ба черешчатого под Ленинградом могут выдержать без поврежде-ний зимние морозы до -35... - 40 °С, а для его молодых, распус-кающихся листьев губительны морозы в -3... - 5 ºС.

Устойчивость древесных растений к зимним морозам в большой степени зависит от метеорологических условий предшествующего зимовке сезона вегетации, особенностей их фенологического раз-вития в этот сезон. Морозоустойчивость древесных растений тесно связана с почвенными условиями: на почвах избыточного увлаж-нения и повышенного плодородия они, как правило, менее морозо-стойки, чем на почвах среднего плодородия и увлажнения. Из-меняется морозоустойчивость и в зависимости от содержания в почве тех или иных элементов питания.

Все древесные растения в молодом возрасте (на ювенильном,

виргинильном этапах) менее морозостойки, чем в зрелом. Напри-мер, в подзоне южной тайги взрослые деревья ольхи черной, как правило, морозостойки, а у молодых деревьев в суровые зимы довольно часто обмерзают концы удлиненных побегов. В зиму 1978/79 г., когда морозы в Ленинградской области достигали - 45... - 48 °С, взрослые деревья растущих здесь клена остролист-ного и ясеня обыкновенного от низкой температуры не пострада-ли, а молодые особи (до 15-20 лет) во многих местообитаниях обмерзли до шейки корня (впоследствии возобновились порослью от пня) или погибли совсем.

Неравнозначна морозоустойчивость различных органов дре-весных растений: у вечнозеленых видов зимующие листья менее морозоустойчивы, чем почки, цветковые почки чаще страдают от зимних морозов, чем вегетативные, удлиненные побеги обмерзают сильнее, чем укороченные, морозоустойчивость корней иная, чем стволов и побегов.

У молодых деревьев разных видов клена, ясеня, тополя, ябло-ни, вишни, ольхи черной камбий стволов оказывается менее мо-розоустойчивым, чем побеги и почки. При его гибели от морозов весной может происходить распускание почек, облиствение, зацве-тание, но затем растущие органы внезапно начинают увядать, и в течение нескольких часов вся надземная часть растения с повреж-денным камбием отмирает. Иногда это приводит к гибели растений целиком.

При переохлаждении наружных частей ствола во время резких понижений температуры зимой у многих древесных пород (дуба, бука, клена, ясеня) может происходить продольный разрыв по-верхности ствола и образование морозобойных трещин, что ослаб-ляет дерево и портит качество древесины. Хвоя вечнозеленых хвойных деревьев, находящихся в состоянии осенне-зимнего покоя, иногда в конце зимы - начале весны буреет и отмирает из-за нагрева ее солнечными лучами, когда после оттаивания начинает испарять воду, которая из замерзших частей ствола и корней еще не поступает. Наиболее часто подобное явление наблюдается у молодых деревьев пихты.

При оценке устойчивости древесных растений к низкой темпе-ратуре при их осенне-зимнем покое часто пользуются показателями зимостойкости. Зимостойкость - понятие более широкое, чем морозоустойчивость. Оно включает оценки повреждаемости низкой температурой различных органов растений с учетом всего комп-лекса неблагоприятных для растений термических условий (абсо-лютных температурных минимумов и длительности воздействия морозов, резких перепадов температуры от положительной к отри-цательной, ее поражающего воздействия на органы, находящиеся в глубоком и вынужденном покое) зимы, а также конца осени и начала весны, когда растения еще находятся в состоянии покоя.

Зимостойкость в целом коррелирует с морозоустойчивостью ра-

стений: высокой морозоустойчивости соответствует и повышен-ная зимостойкость. Однако при интродукции древесных пород бывают такие случаи, когда морозостойкие растения оказываются малозимостойкими. Например, пихта сибирская в своем естествен-ном ареале - вид морозостойкий (выдерживает зимние морозы ниже - 50°С), а при разведении в Западной Европе оказалась менее зимостойкой, чем такие неморозостойкие породы, как бук и белая акация. Объясняется это тем, что пихте присущ короткий период глубокого покоя, в силу чего ее почки большую часть зимы находятся в вынужденном покое. Зимы же в Западной Европе мяг-кие, с частым чередованием оттепелей и морозных периодов. Во время оттепелей почки пихты, находясь в вынужденном покое, легко провоцируются к росту и при этом резко снижают свою мо-розоустойчивость. Поэтому в периоды очередных похолоданий поч-ки повреждаются даже сравнительно слабыми морозами (ме-нее - 10°С).

По-разному относятся древесные растения к поздневесенним, ночным летним и раннеосенним заморозкам. Способность расте-ний переносить эти заморозки без повреждений получила назва-ние заморозкоустойчивости. Ее, как зимостойкость, оценивают по повреждаемости растений отрицательной температурой воздуха, но не в покоящемся, а в вегетирующем состоянии или по поврежде-ниям цветков, если они цветут до начала вегетации (ольха, лещи-на, осина, вяз и др.).

Наибольшей заморозкоустойчивостью отличаются древесные растения, произрастающие в областях холодного пояса и высоко-горий, но очень чувствительны к заморозкам многие виды древес-ных растений областей с мягким климатом умеренной климати-ческой зоны (орех грецкий, бук лесной, дуб черешчатый, пихта кавказская, белая акация) или более южных термических зон. Их начавшие рост побеги и листья могут погибать от весенних заморозков - 1... - 3 °С.

Весенние заморозки очень часто повреждают цветки абрикоса, сливы, вишни, черешни, яблони, груши. От весенних заморозков нередко гибнут цветки даже таких таежных древесных растений, как осина и ольха серая. В северной части своего ареала от весен-них заморозков нередко страдают ель европейская и пихта сибир-ская, у которых погибают молодые растущие побеги, хвоя, а ино-гда также микро- и макростробилы.

Летне-осенние заморозки могут повреждать ассимилирующие листья, цветки летне-осеннего цветения (например, у клюквы, вереска), формирующиеся и еще не созревшие плоды.

Устойчивость к весенним и осенним заморозкам тесно связана с фенологическими особенностями растений. От поздневесенних заморозков чаще и сильнее страдают рановегетирующие виды (ель аянская) или формы (например, у ели европейской, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного), виды ранневесеннего цвете-

ния, а от поздних - виды, поздно завершающие вегетацию (ольха черная, ива белая), а в северной части ареала дуба черешчатого-его позднораспускающаяся форма (от осенних заморозков поги-бают листья или несозревшие желуди).

Заморозки особенно опасны для молодых древесных растений, так как в сравнении со взрослыми особями они вообще более чув-ствительны к морозам, а в приземном слое воздуха отрицательная температура всегда ниже, чем на уровне крон взрослых деревьев и крупных кустарников. В таежных лесах СССР заморозками часто повреждаются самосев и молодой подрост ели европейской и пихты сибирской, реже - осины, в лесах широколиственных -ясеня обыкновенного, клена остролистного, полевого и ложно-платанового, дуба черешчатого и бука лесного, ореха грецкого, амурского пробкового дерева.

Таким образом, даже в пределах своих естественных ареалов древесные растения периодически могут серьезно повреждаться отрицательной температурой, особенно в районах, прилегающих к северной или северо-восточной, а в горах - к верхней границе ареалов. Еще более частыми и сильными оказываются эти по-вреждения у древесных экзотов и культурных сортов плодовых и декоративных деревьев, кустарников и лиан. Известны, например, случаи массового обмерзания и даже гибели от морозов в аномаль-но суровые зимы (1939/1940, 1941/42, 1955/56, 1965/66, 1978/79, 1986/87 гг.) культивируемых в европейской части СССР различ-ных сортов сливы, вишни, абрикоса, яблони, груши, а также интро-дуцентов - белой акации, гледичии обыкновенной, тополя пира-мидального, вяза мелколистного. Поэтому ученые особенно боль-шое внимание уделяют изучению зимо- и заморозкоустойчивости интродуцированных древесных растений и их культурных сортов, тем более, что в разных географических районах в зависимости от местных климатических и почвенных условий устойчивость к низкой температуре одних и тех же видов и сортов может быть совершенно различной. Так, интродуцированный из Китая айлант высочайший широко применяется в полезащитном лесоразведении и озеленении городов на Северном Кавказе, где от морозов стра-дает очень редко. При разведении же в Ленинграде это дерево вымерзало с корнем уже в первые годы жизни.

Для оценки повреждаемости древесных растений низкой (особенно отрицательной) температурой существуют различные шкалы, одним из доступных вариантов которых, является 5-балль-ная шкала С. Я. Соколова (1951): 1 -растение вполне зимо-стойко; 2 - у растения отмерзают концы побегов; 3 - отмерзают крупные ветви; 4 - отмерзает вся надземная часть до уровня снегового покрова (или почвы); 5 - растение не зимует, т. е. вы-мерзает с корнем.

С более детализированными шкалами следует знакомиться

по работам П. И. Лапина (1979), В. И. Некрасова (1980), Н. Е. Булыгина (1987) и других дендрологов.

Вода. Важнейший экологический фактор жизни и распростра-нения растений на нашей планете. Для жизни растений участие воды необходимо в качестве растворителя и метаболита. Вода -обязательный компонент реакции фотосинтеза, минеральные соли поступают в растение из почвы только в виде водных растворов. Вода составляет большую часть массы растения. Протоплазма содержит в среднем 85-90 % воды и осуществляет свою жизне-деятельность только в насыщенном водой состоянии. Если же протоплазма высыхает, то она гибнет или, в лучшем случае, пере-ходит в состояние анабиоза. Особенно богаты водой сочные плоды (85-95 % сырой массы), мягкие листья (80-90 %), корни (70-95%). Около 50% воды содержит сырая древесина. Наиболее бедны водой зрелые семена, в которых обычно содержится ее 10-15%, а в маслянистых семенах - еще меньше (5-7%).

Для наземных растений особая роль воды заключается в по-стоянном пополнении большого расхода ее на испарение в связи с развитием значительной фотосинтетической поверхности.

Вода является могучим фактором климатообразования (регу-лирует температуру атмосферы, определяет ее влажность и в це-лом-континентальность климата), а для водных растений-гидрофитов составляет непосредственную среду их обитания.

Естественными источниками воды, потребляемой наземными растениями, служат атмосферные осадки (дождь, снег, туман, изморозь) и грунтовые воды. На распределение атмосферных осадков очень большое влияние оказывают близость океанов и морей, циркуляция атмосферы и горный рельеф.

В распределении воды на земной поверхности нет такой зо-нальности, как это наблюдается в распределении тепла, и на срав-нительно небольшой территории всегда можно встретить участки, значительно различающиеся по условиям увлажнения. Но в пер-вую очередь обеспеченность растительного покрова влагой зави-сит от общеклиматической характеристики местности.

Есть районы, где в год выпадает несколько тысяч миллиметров осадков (области экваториального и муссонно-тропического кли-матов), а есть и такие, где среднегодовое количество осадков составляет менее 100 мм в год, причем дожди выпадают нееже-годно (тропические пустыни). Но для оценки водообеспеченности растений недостаточно знания только годового количества осад-ков, поскольку одно и то же количество может характеризовать и пустынный климат (в субтропиках), и очень влажный (в Арк-тике). Большую роль играет соотношение осадков и испаряемости (суммарного годового испарения со свободной поверхности воды), весьма неодинаковой в разных районах земного шара. Области, в которых эта величина превышает годовую сумму осадков, относят к аридным (сухим, засушливым), где растения испыты-

вают недостаток влаги в течение большей части вегетационного периода (пустыни, полупустыни, степи). Области, в которых ра-стения достаточно обеспечены влагой, называют гумидными (влажными). Иногда выделяют переходные - семиаридные (полуаридные) местообитания.

Наряду с количеством осадков для жизни растений чрезвы-чайно важно распределение их по времени, прежде всего обеспе-ченность влагой в вегетационный период и соотношение осадков с годовым ходом температуры.

Вода влияет на наземные растения главным образом через почву, но для них большое значение имеет и влажность воздуха. Для жизнедеятельности большинства древесных пород наиболее благоприятна относительная влажность от 80 % и более.

Различные условия увлажнения земной поверхности обусло-вили развитие у растений соответствующих приспособительных свойств и их экологическую дифференциацию. По отношению древесных растений к содержанию воды в атмосфере и почве все древесные растения можно подразделить на три основные эколо-гические группы - гигрофиты, ксерофиты и мезофиты.

Гигрофиты .- растения влажных местообитаний, у которых корни и корневища находятся в воде или в избыточно влажной почве (берега океанов и морей, озер и рек, сырые луга и леса). Отличаются невысоким осмотическим давлением в клетках, ин-тенсивной транспирацией, крупными листовыми пластинками, поверхностной корневой системой, иногда дополняемой воздуш-ными корнями. К древесным гигрофитам относятся ольха черная и бородатая, многие виды ивы. Широко распространены гигро-фиты в тропических дождевых и мангровых лесах.

Ксерофиты - растения, способные произрастать в условиях постоянного или сезонного дефицита влаги. Они обладают рядом морфологических, анатомических и физиологических свойств, обеспечивающих получение воды из почвы и атмосферы и ее крайне экономное расходование. У разных видов древесных ра-стений-ксерофитов к таким приспособлениям относятся: высокое (до 8106 кПа) осмотическое давление в клетках; сильно развет-вленная корневая система, иногда проникающая в глубину более чем на 10 м (саксаул); уменьшение листовой пластинки или пол-ная редукция листьев (саксаул, джузгун, эфедра, дрок безлист-ный), а также свертывание листьев во время засухи (каркас); утолщение наружных стенок эпидермиса листа, густое опушение листьев (лох узколистный) или восковой налет на них; особое строение устьиц, обеспечивающее их плотное смыкание в период засухи; наличие водонакапливающей и водоудерживающей ткани в стеблях и листьях, которые благодаря этому становятся соч-ными (растения-суккуленты, например, кактусы, древовидные и травянистые солянки); особый сезонный ритм растений, когда

они вегетируют во влагообеспеченные периоды и впадают в по-кой - в засушливые.

Мезофиты - растения среднеувлажненных местообитаний. При краткосрочном недостатке влаги их листья способны увядать, что снижает интенсивность транспирации и позволяет растениям переносить временный дефицит воды. При продолжительном не-достатке ее у древесных мезофитов может происходить вынуж-денный летний листопад. После завершения засушливого периода растения обычно продолжают вегетировать с уменьшенной (ино-гда до 50 % и более) листовой поверхностью. К мезофитам отно-сятся многие древесные породы наших лесов, кедровые сосны, лиственница, пихта, ель, осина, береза, клен, липа, бук, граб, яблоня, рябина.

Целый ряд древесных видов по отношению к воде занимают промежуточное положение между мезофитами и гигрофитами. Их относят к гигромезофитам (береза пушистая, тополь черный, черемуха обыкновенная, ясень обыкновенный и пушистый, бархат амурский). Есть также виды, занимающие промежуточное поло-жение между мезофитами и ксерофитами. Здесь различают ксеро-мезофиты - более близкие к мезофитам (береза повислая, вяз граболистный, дуб черешчатый) и мезоксерофиты - больше приближающиеся к ксерофитам (сосна обыкновенная и крымская, вяз мелколистный, дуб пушистый).

Гигрофиты, мезофиты, гигромезофиты и ксеромезофиты яв-ляются образователями древесной растительности гумидных об-ластей земного шара; ксерофиты и мезоксерофиты - аридных и семиаридных. Такие ксерофиты, как саксаул, джузгун, солянка, песчаная акация, целый ряд видов тамарикса, широко используют в СССР для закрепления и облесения подвижных песков в пусты-нях и полупустынях. А ксеромезофиты и мезоксерофиты ценятся в степном и полезащитном лесоразведении, в озеленении городов в зонах степи и лесостепи.

Воздух. Как экологический фактор его следует рассматривать с точки зрения газового состава и движения (циркуляции атмо-сферы) .

Газовый состав воздуха имеет исключительное значение для жизни растений: углекислый газ необходим для фотосинтеза, а кислород - для дыхания. Круговорот углекислоты осуществляет-ся в биосфере весьма интенсивно. За год растительный покров Земли усваивает из атмосферы и гидросферы около 1/50 общего количества этого газа. Но содержание его не убывает, что можно было бы ожидать, а поддерживается в относительном постоянстве благодаря равновесию всех составляющих биохимического круго-ворота углерода и буферной роли поверхности мирового океана. Более того, в последние десятилетия вследствие интенсивного сжи-гания топлива в промышленности содержание углекислого газа постоянно возрастает. С этим глобальным техногенным процессом

многие экологи и климатологи связывают наблюдаемое в XX в. и возможное в будущем потепление климата, так как с увеличе-нием концентрации СО2 в атмосфере температура воздуха повы-шается (явление парникового эффекта).

Для дыхания растений кислорода в атмосфере достаточно. Но в почве содержание его снижается, а на сфагновых болотах корни растений уже испытывают недостаток кислорода. Газооб-разный азот высшими растениями не усваивается и в целом для них безразличен, за исключением видов, живущих в симбиозе с азотофиксирующими бактериями (растения семейств бобовые, мимозовые, цезальпиновые, лоховые, виды ольхи).

В воздушных бассейнах крупных индустриальных центров может содержаться большое количество промышленных выбро-сов - сажи, сернистого ангидрида, соединений фтора, аммиака и др., а вдоль автострад воздух загрязнен выхлопными газами. Такое промышленное загрязнение окружающей среды весьма опасно для растений, так как накапливающиеся в атмосфере ток-сические вещества являются новым и притом недавно существую-щим экологическим фактором, к которому растения еще не успели выработать необходимых приспособительных свойств (адаптаций). Тем не менее, различные виды древесных растений по-разному реагируют на загазованность и задымленность воз-душного бассейна.

Одни из них сравнительно дымо- и газостойкие (ель колючая, особенно серебристой формы, туя западная, лиственницы сибир-ская и Гмелина, клен татарский, сирень венгерская, различные виды липы, вяза, тополя), другие же очень чувствительны к за-грязнению атмосферы, из-за чего сильно страдают и даже гибнут. Это негазостойкие растения (виды пихты, ель европейская и си-бирская, сосна обыкновенная и веймутова, береза повислая, ясень обыкновенный и др.). Для озеленения промышленных городов, посадок в пригородных зонах и вдоль автомагистралей следует применять только дымо- и газостойкие древесные растения, срав-нительные данные о газостойкости которых содержатся в спе-циальных эколого-дендрологических работах (Кулагин Ю. 3., 1974, 1980; Илькун Г. М., 1978; Антипов В. Г., 1979; Сергей-чик С. А. и др., 1986; Трешоу М. и др., 1988 и др.).

Весьма многообразна экологическая роль ветра. Он является важнейшим фактором формирования климата, обеспечивает об-щее перемешивание газов атмосферы, воздействует на транспи-рацию растений. При поступлении сухих масс воздуха испарение может возрасти настолько, что вызывает обезвоживание тканей, усыхание листьев, цветков, незрелых плодов, а то и гибель расте-ний целиком. В районах с сильными ветрами, устойчиво дующими в одном направлении (берега морей, горы), ветер воздействует на древесные растения механически, способствует образованию флагообразных крон, неравномерному нарастанию древесины,

формированию приземистых и стелющихся форм. Ветры ураган-ной силы нередко вызывают в лесах ветровал и бурелом. Но у анемофильных растений ветер является необходимым посредни-ком опыления (виды хвойных, ольхи, березы, лещины, дуба, вяза, тополя, ясеня), а у анемохорных - обеспечивают распростране-ние зрелых плодов (виды вяза, липы, клена, ясеня, саксаула, березы) и семян (виды пихты, ели, лиственницы, кедра, большин-ство видов сосны, виды ивы, тополя, тамарикса, чубушника, гор-тензии, спиреи и др.).

Как известно, климату присуща цикличность. Она проявляется в закономерном чередовании циклов (периодов разной длитель-ности) с повышенной и пониженной теплообеспеченностью веге-тационных сезонов, в циклической повторяемости аномально суровых или мягких зим, годов сухих и дождливых и т. д. В зна-чительной мере эти колебания климата обусловлены циклической активностью Солнца.

Циклические изменения климата оказывают очень большое влияние на древесные растения и растительность. У древесных пород в разные климатические циклы существенно изменяются их прирост, урожай плодов и семян, динамика сезонного разви-тия, устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, общая долговечность. Научное направление, изучающее взаимосвязь между циклическими колебаниями климата и при-ростом древесных растений, их репродуктивной способностью и состоянием, получило название дендроклиматологии. В дендро-климатических исследованиях основное внимание уделяют вы-явлению связи между колебаниями климата и изменчивостью радиального прироста (по диаметру) различных древесных по-род-долгожителей (виды сосны, лиственницы, дуба, арчи, сек-войи).

Как было доказано учеными-дендроклиматологами (Битвинс-кас Т. Т., Дуглас А. В., Шиятов С. Г., Молчанов А. А., Лове-лиус Н. В. и др.), по изменчивости радиального прироста деревьев в разные годы, наблюдаемой как у живущих, так и давно отмер-ших, но сохранившихся в толщах торфяных болот и вечной мерз-лоты остатков стволов можно надежно судить о циклических изменениях климата прошлого за 10-12 тыс. лет и более. Это позволяет при соответствующей математической обработке мно-говековых рядов, характеризующих радиальный прирост (дендро-хронологические ряды) и связь его с климатическими условиями, составлять дендрохронологические шкалы и прогнозировать воз-можные изменения климата в будущем.

Дендроклиматология позволяет оценивать изменчивость про-изводительности лесов, колебания урожайности древесных пород не только в связи с циклическими изменениями климата, но и с циклической активностью Солнца. С современным состоянием дендроклиматологии можно познакомиться по книгам Т. Т. Бит-

винскаса (1974), А. А. Молчанова (1976) и Н. В. Ловелиуса (1979). Проблема сложных связей климатической цикличности с цикличностью солнечной активности обстоятельно рассмотрена в книге Ю. И. Витинского и др. (1976). Саму же солнечную цик-личность правомерно относить к особой группе гелио-геофизиче-ских экологических факторов, включающей также такие факторы глобального воздействия на биосферу, как вращение Земли вокруг своей оси и обращение ее вокруг Солнца, земной магнетизм, вул-каническая деятельность, дрейф материков.

2.3. Эдафические факторы

К эдафическим, или почвенно-грунтовым, факторам (усло-виям) относят совокупность показателей, характеризующих почву, материнскую породу и грунтовые воды.

Почва - поверхностный слой земной коры, изменившийся под воздействием тепла, воды, воздуха и живых организмов. Она служит для закрепления растений, дает им минеральные вещества и воду. Жизнь отдельного растения и всей раститель-ности (фитогеосферы Земли) не только тесно связана с почвой, но и сама растительность является мощнейшим фактором почво-образования. В почве различают минеральную часть (частицы минералов разрушенной материнской породы), органическую (органические соединения растительного и животного происхож-дения) части, воду (атмосферные осадки в сочетании с грунто-выми водами) с растворенными в ней веществами, почвенный воздух и живущие в почве организмы. При достаточном количестве воздуха в почве проходят аэробные микробиологические процессы, ведущие почти к полному разложению растительных остатков. Недостаток воздуха в почве приводит к анаэробным процессам, следствием чего являются неполное разложение растительных остатков и накопление торфа.

Тепловой режим почвы тесно связан с ее механическим соста-вом и влажностью. Почвы легкого механического состава и менее увлажненные прогреваются значительно быстрее, чем почвы тя-желые и сырые.

Минеральные вещества почвы, служащие питанием для расте-ний, находятся в ней в виде солей, а небольшая часть их заклю-чена в почвенном растворе. Наряду с водой и углекислотой эти вещества служат материалом для синтеза органического вещества. Из почвы растения берут в виде солей такие элементы, как азот, калий, фосфор, кальций, сера, железо, магний, а также в значи-тельно меньшем количестве - бор, цинк, марганец, медь. Одни из этих элементов (железо, алюминий) всегда имеются в почве в достатке. Других же (азот, фосфор) часто не хватает, что ока-зывает отрицательное влияние на многие физиологические про-

цессы, продуктивность органического вещества, а также на рас-селение растений.

Почвенный раствор может иметь кислую, щелочную или нейт-ральную реакции. Кислая реакция среды (кислотность почвы) определяется содержанием в ней избытка свободных ионов водо-рода, щелочная - избытком ионов гидроксильной группы ОН. Концентрацию ионов водорода в почвенном растворе условно выражают величиной рН: при рН = 7 - реакция нейтральная; при рН<7 - раствор будет кислым; при рН> 7 - щелочным. Так как различные виды растений по-разному относятся к кислой реакции почвы, величина рН определенным образом сказывается на их росте, продуктивности и расселении. Многие виды древесных растений естественно распространены в пределах соответствую-щей амплитуды рН, вне которой растения растут значительно хуже или не встречаются вообще.

Растения и микроорганизмы в процессе своей жизнедеятель-ности создают почву, придают ей определенную структуру. Раз-ложение растительных и животных остатков грибами и бактериями ведет к накоплению гумуса - продуктов распада органического вещества.

По отношению к почвенным условиям выделяют несколько эдафических типов растений. Так, растения, распространенные преимущественно на бедных минеральными веществами почвах, называют олиготрофными, или олиготрофами (сосна обыкновен-ная, лапландская, горная, можжевельник сибирский и обыкно-венный, виды эфедры, вереск). Виды растений, распространенных на богатых почвах с большим содержанием зольных элементов и благоприятным сочетанием других почвенных факторов, относят к эутрофным, или эутрофам, или мегатрофам (пихта кавказская, орех грецкий, дуб черешчатый, бук лесной, каштан посевной, ольха черная, лещина).

Большая часть видов древесных растений наших лесов успеш-но растет на почвах среднего плодородия. Это растения мезотроф-ные, или мезотрофы (ели европейская и аянская, сосны кедровые сибирская и корейская, осина, березы повислая и пушистая, дуб скальный, бук лесной). Растения, являющиеся хорошими инди-каторами высокого содержания в почве азотистых веществ, на-зывают нитрофилами (малина, иван-чай). Растения, предпочи-тающие известковые почвы, называют кальцефилами, или кальце-фитами (виды лиственницы, вяз шершавый, дуб пушистый, сосна крымская), а избегающие известковых почв - кальцефобами (ряд видов рододендрона).

Индикаторами торфянистых почв с избыточным застойным увлажнением являются такие кустарнички, как голубика, андро-меда, клюква, водяника, или кустарник - багульник болотный. Растения, обитающие на засоленных почвах (солонцах, солонча-ках), называют галофитами (саксаул солончаковый, виды солян-

ки, нитрарии, гребенщика, чингиль). Они распространены по бе-регам морей, солевых озер, в пустынях и полупустынях, могут встречаться в лесостепи. Растения песчаных почв относят к псам-мофитам (виды саксаула, джузгуна , эфедры, астрагала, песчаная акация, ивы остролистная, волчниковая, каспийская). Псаммо-фиты имеют ксероморфную структуру, мощно развитую корневую систему и обладают способностью корней при их обнажении из-за развевания песка образовывать придаточные почки, а стеблей-быстро формировать придаточные корни при засыпании песком. Псаммофиты широко используют для искусственного закрепления и облесения подвижных песков.

2.4. Рельеф

Рельефом местности называют совокупность неровностей земной поверхности; он включает высоту над уровнем моря, кру-тизну склонов и их экспозицию, т. е. ориентацию в направлении стран света. Рельеф не является фактором, необходимым для жизни растений, но оказывает большое влияние на другие эколо-гические факторы, прямо воздействующие на растения и расти-тельность - климатические и эдафические. По мере поднятия над уровнем моря происходит снижение температуры (среднего-довая температура воздуха падает на 0,5-0,7 °С на каждые 100 м подъема по вертикали), возрастают количество выпадающих осадков и влажность воздуха, изменяются освещенность и спек-тральный состав света. При значительной высоте гор это приводит к проявлению вертикальной зональности растительности и фор-мированию ее высокогорных форм (см. раздел «Горные страны СССР»). Большое значение для формирования растительности имеют крутизна склонов и экспозиция. Для южных склонов обычно характерна более ксероморфная растительность, чем для северных. Крутые склоны гор оказывают непосредственное воздействие на формирование крон и расположение корневых систем деревьев.

Гористый рельеф (макрорельеф), изменяя направление цир-куляционных потоков атмосферы, оказывает большое влияние на климат горных ландшафтов. На формирование и особенности растительного покрова чрезвычайно велико влияние и микро-рельефа - незначительных повышений и понижений местности, с которым тесно связаны изменения влажности и температуры почвы, ход почвообразовательных процессов. Поэтому раститель-ные группировки - фитоценозы, формирующиеся на повышенных или пониженных участках, обычно довольно сильно различаются как по видовому составу, так и по строению.

В лесных и декоративных питомниках, на площадях лесных культур с микропонижениями и повышениями отдельных участков нередко оказывается косвенно связанной массовая гибель выра-щиваемых или культивируемых древесных растений. На микро-

повышениях растения могут погибать от иссушения почвы летом (при длительном отсутствии дождей) или из-за вымерзания зимой (в случаях сдувания снега ветром). На микропонижениях гибель растений может происходить из-за вымокания (во время весенних паводков или длительных летне-осенних дождей), от выжимания растений из почвы морозами (обычно на переувлажненных участ-ках) или от поздневесенних или раннеосенних заморозков (микро-понижения являются своеобразными «морозобойными ямами», так как в них скапливается наиболее холодный воздух). Поэтому при подготовке почвы на питомниках или под лесные культуры необходимо возможно тщательнее производить ее вертикальную планировку, т. е. выравнивание поверхности почвы.

2.5. Биотические факторы

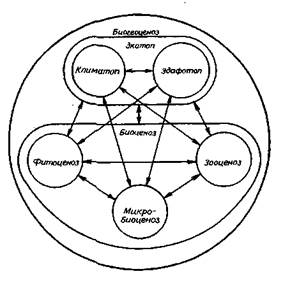

К биотическим относят экологические факторы, обусловлен-ные взаимодействием между собой живых организмов в образуе-мых ими сообществах - биоценозах. Эти факторы можно под-разделить на две основные группы - фитогенные и зоогенные. Первые связаны с влиянием на растения самих растений, вторые -с воздействием на них животных.

Влияние одних видов семенных и высших споровых растений на другие, как и влияние отдельных растений друг на друга в пре-делах вида, проявляется в самых разнообразных направлениях, но прежде всего в их конкуренции за свет, воду, минеральное питание, пространство. Эта конкуренция является главным фак-тором формирования растительных сообществ - фитоценозов, где одни виды и отдельные особи в той или иной степени угнетены, а другие в определенные периоды жизни фитоценозов находят для себя благоприятные условия. Особую роль в фитоценозах играют низшие споровые растения (микроорганизмы). Они раз-лагают органические вещества до их минерализации, принимают большое участие в процессах почвообразования, вступают в слож-ные симбиозы с высшими растениями, ассимилируют атмосферный азот, многие из них являются паразитами живых высших растений. В то же время растения и растительность существенным образом влияют на экологические факторы: сильно изменяют их, создавая свою особую фитосреду.

Взаимоотношения между растениями и животными весьма

многообразны, но в сущности, проявляются в следующих трех

основных направлениях: 1. Животные являются необходимым фактором жизни расте-

ний: переносят пыльцу у энтомофильных, орнитофильных или

зоогамных (т. е. опыляемых животными) видов и распространяют

плоды и семена у зоохорных.

2. Животные не являются необходимым фактором жизни, но

оказывают очень сильное влияние на растения (насекомые, пти-

цы, травоядные звери поедают побеги, листья, цветки, плоды, семена, корни растений).

3. Животные не оказывают непосредственного влияния на растения, но существенно изменяют для них среду обитания (вы-деления животных, их трупы, разлагаясь, обогащают почву азотом; различные землерои, такие, как черви, муравьи, насекомо-ядные животные и мышевидные грызуны, изменяют структуру почвы, повышают ее плодородие).

2.6. Антропогенные факторы

К антропогенным относят экологические факторы, связанные с деятельностью человека. Можно выделить четыре основных направления влияния человека на растения и растительность: преднамеренное преобразование растительного покрова; измене-ние среды обитания для растений; защита растений от неблаго-приятных факторов внешней среды; планомерное сохранение растительности и видового состава флор.

Преобразование растительного покрова неразрывно связано со всем ходом развития человеческого общества. Так, развитие земледелия привело к уничтожению на обширных площадях лесов и кустарниковых зарослей, потребовало распашки лугов и степей, осушения болот, создания особых, не существующих в природе типов культурной растительности - культурных фитоценозов. В больших масштабах человек осуществил и осуществляет интро-дукцию растений и разведение новых, созданных им видов и форм растений. Большие изменения в растительном покрове Земли связаны с развитием скотоводства.

Под влиянием хозяйственной деятельности человека коренные изменения претерпели леса. В целом за период развития цивили-зации общая площадь лесов сократилась более чем вдвое. Но одновременно с этим человек на значительных площадях создает новые леса улучшенного породного состава, в том числе в пусты-нях, полупустынях, степях, на осушенных болотах, в отработан-ных карьерах. Значительное место в преобразовании и улучшении природной флоры занимает озеленение городов и населенных мест.

Уже само преобразование человеком растительного покрова является мощным фактором изменения среды обитания для рас-тений. Осушение болот, например, приводит к уничтожению бо-лотной растительности, но может создавать благоприятные усло-вия для роста леса или для разведения на осушенных землях сельскохозяйственных культур. При орошении земель в аридных районах вместо скудной местной ксерофитной растительности получает развитие интенсивное орошаемое земледелие. Создание системы полезащитных полос в степях способствует лучшему накоплению и сохранению влаги, чем обеспечивается значитель-ное повышение урожайности агроценозов.

В больших масштабах человек проводит мероприятия по за-щите лесов, городских зеленых насаждений, плодовых садов, сельскохозяйственных угодий от вредителей и болезней, по пред-отвращению распространения растений-сорняков. Однако с рос-том городов, развитием промышленности все более отчетливо проявляется изменение окружающей среды в неблагоприятном для растений направлении в результате загрязнения атмосферы, почвы и водоемов промышленными выбросами. Это давно уже поставило перед человеком глобальную проблему особо береж-ного отношения к растительному покрову Земли и прежде всего к лесам, рационального использования лесных и других раститель-ных ресурсов, охраны и фитомелиорации (улучшения средствами облесения и озеленения) окружающей среды. Для решения этой актуальной проблемы делается многое как в СССР, так и в других странах. Необходимость постоянной заботы об охране природы нашей страны отражена во многих законодательных актах и за-креплена в Конституции СССР.

Для сохранения естественного растительного покрова, при-родного покрова, природного генофонда видов флоры СССР про-водится большая работа по выделению заповедников и заказ-ников, растительных резерватов, созданию национальных парков. В последние десятилетия широкое развитие получило выявление и изучение редких и исчезающих ботанических видов с разработ-кой рекомендаций по сохранению их во флоре нашей страны. Перечни таких видов, характеристика их биологических особен-ностей, современного состояния, ареалов и мероприятий по сохра-нению и разведению регулярно публикуют в специальных спра-вочных изданиях, получивших название «Красная книга».

Существуют различные варианты «Красной книги» - от об-щесоюзных до издаваемых отдельными научными обществами. Так, например, в 1988 г. издана прекрасно иллюстрированная «Красная книга РСФСР (растения)». А природоохранительным документом союзного значения является двухтомная «Красная книга СССР», выпущенная издательством «Лесная промышлен-ность» в 1984 г.

Согласно этому изданию (том 2) на территории нашей страны нуждаются в охране 167 редких и исчезающих видов древесных растений. Из них 55 видов составляют деревья (пихта Семенова, сосны пицундская и эльдарская, тисы ягодный и остроконечный, различные виды можжевельника, платан восточный, дзельква и др.), 67 видов относятся к кустарникам (микробиота, кизильник блестящий, заманиха, различные виды рододендрона), 26 видов составляют полукустарники (леспедеца войлочная, солнцецвет арктический), 7 - кустарнички (бересклет Коопмана, иглица гирканская), 9 видов-лианы (виноград гиссарский, девичий виноград триостренный, гортензия черешчатая).

Редкие и исчезающие виды древесных растений имеются в

различных природных зонах и районах СССР, но подавляющее большинство их (как правило, реликтовые или эндемичные) растут и нуждаются в особых мерах охраны в горных районах Кавказа и Крыма, Средней Азии, Дальнего Востока (см. приложение 3).

Каждый специалист лесного хозяйства или предприятий озе-ленения должен знать видовой состав растений, занесенных в «Красную книгу» по своему региону или подлежащих охране по постановлению местных Советов народных депутатов, и активно проводить необходимые мероприятия по их сохранению.

Завершая рассмотрение экологических факторов, нужно под-черкнуть, что все они воздействуют на растения не разрозненно, а комплексно, во взаимодействии друг с другом. Экологические факторы, действуя в совокупности, могут усиливать или ослаблять друг друга, но заменить один другого не могут. Как отдельные растения, так и растительные сообщества в значительной степени изменяют режим всего комплекса экологических факторов данной территории, создавая свою особую, среду. Поэтому можно, напри-мер, говорить о климате и почве лесной, луговой, степной или болотной растительности. В современных исследованиях эколо-гических свойств древесных растений широко используют различ-ные методы, в том числе математическое моделирование с приме-нением ЭВМ для оценки влияния экофакторов в зависимости от их конкретного сочетания, видов и экологических форм растений, их возрастного и фенологического состояния.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под экологией растений, экологическими факторами, экологи-ческой реакцией растений, их экологическими свойствами, средой обитания, усло-виями произрастания и существования растений?

2. Что такое экологическая ниша ботанического вида, его норма экологической реакции и экологическая пластичность?

3. Что подразумевают под областью экологической устойчивости растений, ее кардинальными точками, зоной экологического оптимума, экстремальными условиями среды обитания?

4. Какие экологические факторы и их группы составляют абиотическую среду, или косную природу; какие экофакторы относят к биотическим?

5. Что понимают под экотопом, биотопом, флорой, дендрофлорой (арборифло-рой), растительностью и древесной растительностью?

6. Что понимают под климатом, какие экофакторы относят к климатическим, какова роль климатических факторов в жизни растений, в формировании расти-тельного покрова Земли?

7. Каково экологическое воздействие солнечного света на растения и расти-тельность? Какие растения относят к светолюбивым, тенелюбивым и теневынос-ливым?

8. Каково значение светолюбия и теневыносливости древесных растений в жизни леса и для практики лесного хозяйства и озеленения?

9. Каково значение тепла в жизни растений, в их расселении на Земле? На ка-кие основные экологические группы подразделяют древесные растения по отно-шению к теплу?

10. Что понимают под жаростойкостью, морозоустойчивостью, холодостой-

костью, зимостойкостью и заморозкоустойчивостью древесных растений? Каково

значение этих экологических свойств древесных растений для практики лесного хозяйства и озеленения?

11. Какова экологическая роль воды? На какие экологические группы подраз-деляют древесные растения по отношению к воде?

12. Как вы понимаете комплексное воздействие факторов климатической группы на рост, плодоношение, сезонное развитие древесных растений и их рас-пространение на Земле?

13. Что понимают под циклической активностью Солнца, короткопериодными колебаниями климата, дендроклиматологией и дендрохронологией?

14. Какие факторы относят к эдафическим? Каково значение эдафических факторов (условий) в жизни древесных растений, в формировании древесной растительности нашей планеты?

15. Какие эдафические группы древесных растений называют олиготрофами, мезотрофами, мегатрофами (эутрофами), нитрофилами, кальцефилами, кальце-фобами, галофитами и псаммофитами? Практическое значение выделения этих эдафических групп древесных растений.

16. Какое значение имеет рельеф в жизни древесных растений, в формировании древесной растительности?

17. Что понимают под вертикальной зональностью (поясностью); какие фак-торы влияют на формирование вертикальной зональности?

18. Какие экологические факторы относят к фитогенным и зоогенным? Каковы основные направления воздействия растений, животных и микроорганизмов на растения в образуемых ими сообществах - биоценозах?

19. Какие экологические факторы относят к антропогенным? Каковы основные направления позитивного и негативного воздействия человека и его хозяйственной деятельности на растения и растительность?

20. Как вы понимаете роль специалистов лесного хозяйства и озеленения в сохранении редких и исчезающих видов древесных растений, занесенных в «Крас-ную книгу СССР»? В каких районах нашей страны произрастает большинство редких и исчезающих видов древесных растений?

Глава 3

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ

3.1. Ботанический вид и его ареал

Ботанический вид - это основная таксономическая единица в систематике растений, в их географии и экологии, в селекционной работе, при использовании растений в практических целях. Со-гласно академику В. Л. Комарову (1940) «... вид есть совокуп-ность поколений, происходящих от общего предка и под влиянием среды и борьбы за существование обособленных отбором от остального мира живых существ; вместе с тем вид есть опреде-ленный этап в процессе эволюции» *. Комплекс признаков и свойств, присущих виду, составляет его диагноз. К нему относятся жизненная форма, особенности морфологического и анатомиче-ского строения вегетативных и генеративных органов, кариотип (число и форма хромосом), биологические, экологические и дру-гие различия разных видов, современный естественный ареал.

Разные ботанические виды характеризуются различными ареалами, рассмотренными ниже.

Растения с широким ареалом - виды широкой экологической амплитуды, распространенные на огромных территориях одного или двух смежных материков, в пределах нескольких природных зон (сосна обыкновенная, береза повислая, ива козья).

Растения с узким ареалом - виды ограниченного распростра-нения на части материка со сравнительно однородным комплексом условий местопроизрастания. Если современный узкий ареал яв-ляется остаточным от некогда широкого ареала, сузившегося в результате сильных изменений внешней среды, его называют ре-ликтовым. Реликтовые ареалы присущи реликтовым видам (т. е. сохранившимся до настоящего времени с геологических эпох прошлого), однако не все реликтовые виды имеют реликтовые ареалы. Например, такие реликты мелового и третичного периодов, как черника, брусника, багульник, имеют довольно широкие со-временные ареалы. Следовательно, необходимо различать поня-

* Комаров В. Л. Учение о виде растений,- М.: АН СССР, 1940.- С. 212.

тия реликтовый ареал (всегда остаточный, узкий) и ареал ре-ликта, который может быть как узким, так и широким.

Эндемические растения, или эндемы - это виды обычно с уз-ким ареалом, приуроченным к какому-то определенному флори-стическому району, например, ель восточная и пихта Нордмана, образующие леса в западной части Кавказа; фисташка, растущая в предгорьях Средней Азии; кизильник блестящий - в Забай-калье и др. Эндемичными могут быть не только виды, но и роды, семейства, порядки растений.

Многие ботанические виды с эндемичными и реликтовыми ареалами относятся к категории редких и исчезающих и в СССР занесены в «Красную книгу».

Ареалы растений бывают трех типов: сплошные, разорванные и ленточные.

В сплошном ареале растения вида равномерно занимают все местообитания ареала (пихта сибирская, береза пушистая).

Ареал называется разорванным, когда территория, занятая видом, распадается на две или более обособленные части или помимо сплошной части ареала имеются островные местообитания этого же вида, удаленные на значительные расстояния (сосна обыкновенная и кедровая стланиковая, осина, береза повислая, дуб черешчатый, ольха черная).

Так как в различных частях разорванного ареала эволюция вида идет разными путями, то разрыв ареала может приводить к образованию новых видов, получивших название замещающих, или викарных (викарирующих). Так, викарными по отношению друг к другу являются дальневосточный орех маньчжурский и североамериканский орех серый; европейский клен остролистный и дальневосточный клен мелколистный.

К ленточным ареалам относят территории, занимаемые видом, вытянутые полосами по берегам рек или вдоль их древних русел (чозения, тополь черный, ива белая, ольха черная и бородатая). В ленточные могут переходить сплошные и разорванные ареалы на северных или южных их границах. Такие ареалы могут зани-мать дуб черешчатый в лесостепной и степной зонах, в подзоне южной тайги; ленточные боры сосны обыкновенной в Казахстане.

Ареалы растений изображают на географических картах тре-мя способами: очерчиванием границ ареала, сплошной его штри-ховкой и обозначением точками всех основных местообитаний растений вида. Последний способ наиболее информативен (см. приложение 3).

С детальной характеристикой ареалов древесных растений СССР рекомендуется знакомиться по справочным атласам С. Я. Соколова и др. «Ареалы деревьев и кустарников СССР» (1977-1986).

3.2. Внутривидовая изменчивость

и ее классификация у древесных растений

Любому ботаническому виду присуща в той или иной мере выраженная амплитуда варьирования признаков и свойств -формовое разнообразие. Так, деревья сосны обыкновенной могут различаться между собой габитусом кроны, энергией роста, дли-ной хвои, продолжительностью ее жизни, засухо- и зимостой-костью, смолопродуктивностью и т. д. У ели сибирской и колючей есть формы с серебристой, сизой и зеленой хвоей; у осины и дуба черешчатого - рано- и позднораспускающиеся фенологические формы. Все подобные примеры характеризуют присущий древес-ным растениям внутривидовой полиморфизм, обусловленный про-явлением разных форм внутривидовой изменчивости. Многообра-зие форм ее проявления у растений определило необходимость выделения соответствующих внутривидовых классификационных единиц (таксонов). Международным кодексом ботанической номенклатуры (1980) признаны следующие последовательно соподчиненные таксоны рангом ниже вида (species, сокращенно -sp.): подвид (subspecies, сокращенно - ssp.), разновидность (varietas, var.), подразновидность (subvarietas), форма (forma, f.), подформа (subforma). С учетом других современных клас-сификаций внутривидовых категорий у древесных растений (Прав-дин Л. Ф., 1967; Завадский К. М., 1968) ниже приводится краткая характеристика указанных таксонов.

Подвид, или географическая раса, экотип - наиболее крупная таксономическая единица внутри вида. Определяется как группа свободно скрещивающихся особей, характеризующихся одним или несколькими наследственными признаками и имеющая свой внутривидовой ареал. Как экотипы подвиды характеризуются разной экологической приспособленностью к определенным усло-виям местопроизрастания - климатическим, эдафическим, фито-ценотическим.

Подвиды имеются у многих древесных пород с широким ареа-лом: сосны обыкновенной, дуба черешчатого, берез повислой и карликовой.

Разновидность, или климатическая раса, климатический эко-тип (климатип) - таксон, выделяемый внутри вида или подвида. К одной разновидности относятся популяции (определение попу-ляции дано ниже), распространенные в регионе со сходными кли-матическими условиями. Чем разнообразнее климатические усло-вия в ареале вида, тем больше можно ожидать у него климатипов. Разновидности известны у сосны обыкновенной, ели европейской, дуба черешчатого. Имеют их и древесные породы с горно-высот-ными ареалами (пихта кавказская, орех грецкий).

Выделение разновидностей имеет большое значение для лесо-культурной практики, так как на их основе производят райониро-

вание заготовок семян древесных пород и создают лесные куль-туры. Очень важно учитывать экологические особенности клима-типов при интродукции, так как различные климатипы совершенно по-разному приспосабливаются к новым климатическим условиям за пределами естественного ареала.

Экологические особенности, специфика роста и развития под-видов и разновидностей являются наследственными.

Подразновидность, или эдафический тип (эдафотип), объеди-няет популяции в пределах границ разновидности (климатипа): например, нагорный, пойменный и солонцовый экотипы дуба че-решчатого, низинный и боровой экотипы ели европейской.

Помимо эдафотипов, к подразновидности иногда относят ценотипы - экотипы, связанные с определенными фитоценозами.

Модификационные (ненаследственные) формы растений, при-уроченные и приспособленные к определенным местообитаниям, называют экадами. Например, на верховых сфагновых болотах образуются болотные экады сосны обыкновенной, отличающейся карликовым или даже кустовидным ростом, укороченной хвоей, мелкими шишками. Однако после осушения болота болотная сосна резко увеличивает прирост и восстанавливает морфологические признаки, присущие лесным особям сосны.

Форма, или морфобиологическая группа - совокупность осо-бей вида, отличающихся от других особей того же вида по своим морфологическим, анатомическим признакам, биологическим или физиолого-биохимическим свойствам. Различают формы морфологические, биологические, фенологические, физиологиче-ские, биохимические, иммунологические.

Морфологические формы выделяют по одному или нескольким морфологическим признакам: пирамидальные и плакучие формы; широко- и узкокронные формы, различающиеся по конфигурации, размерам, окраске листьев, цветков, шишек, плодов, семян и т. д. Все морфологические формы имеют большое значение в декора-тивном садоводстве, но их важно учитывать и в практике лесной селекции.

Биологические формы отличаются по энергии роста, долговеч-ности, репродуктивной способности (быстрорастущие формы сосны, начинающие рано плодоносить формы ореха грецкого, устойчиво и обильно плодоносящие формы дуба).

Фенологические формы являются также биологическими, но различаются сроками прохождения фенофаз, продолжительно-стью роста побегов и вегетации, циклов формирования плодов и семян (рано- и позднораспускающиеся формы ели европейской, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного; рано- и поздноцветущие формы липы мелколистной; формы с различными сроками созре-вания плодов у ореха грецкого, дуба черешчатого, черешни). В тех случаях, когда фенологические формы отражают экологи-ческие различия разных климатипов, их рассматривают как фено-

логические разновидности, или сезонные расы (рано- и поздно-распускающиеся формы дуба черешчатого).