«А веры никакой нет, только одно шаманство».

Но если примитивное мышление было логическим мышлением, то что же было причиной этой универсальной логической ошибки?

Две стороны дела обычно расцениваются в качестве двигателей, создавших анимистические представления: это, во-первых, страх первобытного человека перед внешним миром, во-вторых, недостаточность его знаний о внешнем мире, заставившая его сделать из наблюдений за явлениями природы хотя и неверные, но на этой стадии единственно возможные выводы.

«Primus in orbe fecit deos timor» Теренций Варрон

«Страх создал богов»

Это, безусловно, верно. Религия родилась из страха перед явлениями природы, перед болезнью и смертью, пред нападением врага, перед хищным зверем и т.д. Конечно, основания для страха были в виде известного бессилия первобытного человека перед природой, несоответствия между его потребностями и возможностями. Лишённый когтей и острых зубов, более медленный в своём передвижении по сравнению с объектами своей охоты, он, конечно, не мог чувствовать себя безопасным и часто имел повод бояться. Но если страх в известной степени мог быть достаточно мотивирован первоначальной беспомощностью нашего предка, то всё же нельзя не усмотреть некоторого перерастания этого страха за пределы его реальной обусловленности.

В самом деле, что делает с точки зрения динамики корковых процессов тот самый спешащий домой австралиец, который обламывает ветку дерева, чтобы остановить солнце? Он находится в состоянии тревоги вследствие застойной и аффективно окрашенной работы определённых кортикальных комплексов, эта тревога его мучает и ему мешает; гипертрофируясь, она начинает приобретать черты обсессии (навязчивого состояния), и тогда человек создаёт в коре своего мозга новый пункт концентрации раздражительного процесса (всё равно какой, лишь бы он был условно и иногда чисто случайно связан с основным перераздражённым пунктом и сам обладал достаточной аффективной окраской, чтобы сделаться для первого пункта источником внешнего раздражения) и использует отрицательную индукцию из этого второго очага, чтобы успокоить остальную кору мозга. Тем самым он уничтожает чувство мешающей ему тревоги и лучше может руководить своими действиями получает больше шансов попасть домой до захода солнца. Достиг ли ритуал цели? Конечно да, и австралиец, повторяя то же действие в следующий раз, с полым правом может быть рассматриваем, как человек, обосновывающий свои поступки на опыте и наблюдении.

Приведу ещё один пример из этнографии, который ещё пригодится нам в дальнейшем. В жизни айну (то же известно у смежных народов: гиляков, гольдов, ороков и орочей, но больше ни у каких других племён) по описанию учёного Штернберга громадное значение имеет особая искусно заструженная палочка, носящая название «inau», сопровождающая все моменты жизни айну. Даже в самые критические моменты айносские моряки благодаря этой палочке не падают духом. Рулевой во время шторма, которого он наблюдал, вдруг быстро застружил палочку и бросил её в воду, сказав при этом: «иди к хозяину моря и скажи, чтобы он хорошенько посмотрел, хорошо ли будет, если мы и этот русский господин погибнем?». Это последнее психологическое объяснение показалось более близким для этнографов, мы же предпочтём остаться на чисто физиологической базе.

Возникнув у какого-нибудь индивидуума в силу случайных особенностей его личного анамнеза (анамнез – сообщение об условиях жизни, предшествовавших заболеванию, и история развития болезни), они вслед за тем распространялись по другим членам коллектива, оформлялись в более разработанные ритуальные рамки и в конце концов узаконивались в качестве уже готовой и надолго застывшей формы первобытной религии.

Здесь уместно было бы осветить и привходящий вопрос: каким образом эти случайно возникшие условные связи, в настоящее время остающиеся индивидуальным достоянием невротика, в то отдалённое время могли передаваться от одного индивидуума к другому, пока они не заполняли весь коллектив? Причина здесь в различном понимании сущности навязчивых страхов и ритуальных действий. Для нас теперь это – болезнь, о которой говорить следует разве с врачом. Для примитива это – реальные опасности и реальная охрана от них, своеобразное «открытие», о котором следует сейчас же информировать окружающих. У современных первобытных народов рецепт ритуальных действий часто передаётся от одного члена коллектива другому при особых условиях, например, обязательно за плату или обязательно без свидетелей, секретом владеют специальные «знающие люди» - всё это легко создаёт атмосферу внушения, способную создать у собеседника прочную ассоциативную связь между навязчивым страхом и способом его излечения...

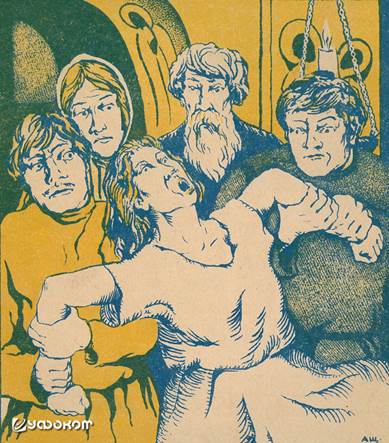

Что касается организации неврозов в зафиксированных системах, то таких примеров невропатология знает достаточно и за пределами разбираемых случаев. Вспомним истеричек Сальпетриэра, эпидемии «бесоодержимости» в Западной Европе, державшиеся с конца XV чуть ли не до XVIII века, а также «кликушество», широко распространённое среди русских женщин в дореволюционной деревне и исчезнувшее лишь с проникновением в советское село передовой культуры. Неудивительно, что и фобии, и защитные ритуалы у первобытных людей могли так широко распространиться и подвергнуться такой сложной систематизации и упрочению.

Кликушество на Руси

Так человечество начало расплачиваться за собственную победу. Прекращение естественного отбора, бывшее само блестящим достижением эволюции, могло заключать в себе одновременно и предпосылку для широкого распространения крайних, неблагоприятных вариантов нервной системы. Масса слабых, неуравновешенных и особенно инертных людей, склонных к нерешительности, сомнениям и тревоге, могла наложить свой отпечаток на длинную последовавшую эпоху и потребность постепенной компенсации этого дефекта, но уже идущей по другой, новой линии, - не по линии улучшения генотипа, а по линии преемственности.

Масса впитывала в себя магию, заклинания, запреты, табу и прочее с молоком матери. Однако в этом отношении были, - и по крайней мере имеются у современных отсталых народов, - отдельные индивидуальные различия. Так, чукчи, по наблюдениям этнографа Богораза, ходили обвешенные всевозможными амулетами, фетишами, священными охранительными предметами и т.п. Это наличие среди примитивного общества отдельных личностей со значительно лучше устроенной нервной системой подтверждает нашу точку зрения: вовсе не всё примитивное человечество, как думал Дюркгейм, представляется гомогенным; наоборот, здесь были представители разных типов нервной системы, здесь были и более храбрые и более уравновешенные, и менее храбрые, и инертные. Беда состояла только в том, что этих вторых стало значительно больше, чем это было возможно на прежних этапах.

Если для нас делается теперь понятным, какого характера был тот страх, который «родил богов», то точно также проясняются и пути образования анимизма. Ведь явления патологической застойности и отрицательной индукции в коре головного мозга не были известны не только человеку верхнего палеолита, но они не были известны и образованному европейцу в до павловский период! Однако примитивный человек был наблюдателен и рассуждал с помощью такой же логики, какой мы пользуемся теперь. Он ежедневно убеждался, что практикуемые им магические действия достигают цели, а отсюда неизбежно должен был сделать вывод, что на природу как-то можно влиять, что она связана с его поведением массой связей, аналогичных тем, которыми мы связаны с живыми существами.

На следующей фазе, на фазе уже оформленного анимизма, в истории религий выступает совершенно особое явление, - образование специалистов по сношению с духами, появляется так называемое «шаманство». Здесь снова выступает громадная роль, которую играют в первобытном обществе дефекты нервной системы, но уже идущие не столько по линии инертности, сколько по линии несогласованности сигнальных систем.

Шаманство у сибирских народов было известно уже очень давно, и ещё Харитон Лаптев (XVIII век) дал интересное описание тунгусских шаманов: «шаманство их, писал Лаптев, состоит разными манерами: иные ножами режутся и кричат, иные скачут и в бубен бьют и поют, иные замышляются и тихо говорят, потом придёт такое безумие, что в беспамятстве якобы видит дьявола и говорит с ним, чего от него требует. Оное шаманство от них приходит не инако, как нарядяся в особливое к тому платье страшное, на котором множество звонцов медных и разных штучек железных на тоненьких плетёнках, в четверть аршина долгих, нашитых на рукавах и на стану, где главные по швам» (Записки Гидрограф. департ. 1851, т. IX. опубл. Соколовым, цит. По Л.С. Бергу).

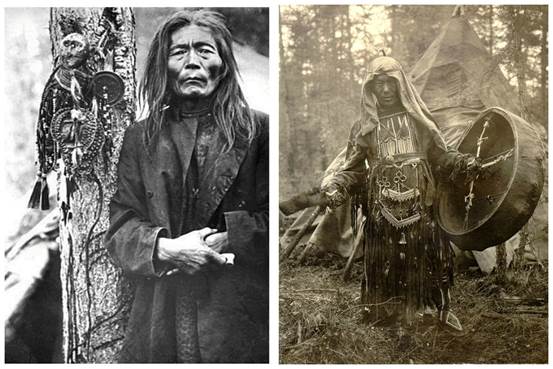

Шаманы Алтая

Функция шаманов – сношение с духами с целью изгнания злых духов, лечения болезней, сношение с душами умерших и т.п. Происходят эти сношения с духами во время специальных сеансов. Подробное описание такого сеанса даёт этнограф Богораз: перед сеансом шаман курит табак; тушатся огни; шаман начинает бить в бубен и петь; сначала он поёт тихо, затем - всё громче и громче, доходит до крика, помещение всё наполняется звуком, и слушателям начинает казаться, что звук идёт отовсюду; шаман поёт изо всей силы, без слов, - «аякаякаякая»… причём – деталь интересная для невропатолога – «набирает в лёгкие как можно больше воздуха»; постепенно присутствующие начинают более активно участвовать в сеансе, издают ответные крики, - тут-то в тело шамана и входит дух: шаман начинает бить в бубен скорее, кричит он при этом «о то-то-то-то-то» или «и-пи-пи-пи-пи-пи», что считается уже не голосом самого шамана, а голосом вселившегося в него духа. Одновременно, с помощью весьма искусного чревовещания, в котором чукотские шаманы большие мастера, шаман издаёт звуки, идущие из разных углов помещения, то – крики волка или телёнка, то даже – жужжание комара; духи скребутся, бегают, трясут полог, бросают предметы; присутствующим запрещается всякая попытка к ним прикасаться. Сеанс длится несколько часов.

Шаманы Сибири

Что отдельные детали шаманского транса целиком укладываются в историю, это ясно каждому невропатологу. Но особенно интересно здесь то, что мы присутствуем при социально-бытовой организации невроза, вылившейся в законченную стойкую форму. Все наблюдавшие шаманство подчёркивают действительное состояние «экстаза», «транса» или «автогипноза», в которое путём искусственных приёмов приводят себя шаманы. Мы уже отмечали усиленное курение и гипервентиляцию, применяемую шаманами (Богораз указывает, что иногда после такого громкого и буйного пения шаман впадает « как бы в столбняк» и лежит неподвижно на земле). Иногда шаман во время камланья доходит до «опасной степени возбуждения, иногда его, чтобы привести в себя, опрыскивают водой». Штернберг сообщает, что шаманы, чтобы привести себя в соответствующее состояние, жуют корень или окуривают себя богульником (ledum palustre); он считает, что им, безусловно можно верить, когда они сообщают об испытываемых ими во время сеанса галлюцинациях.

Многовековая традиция узаконила эти зафиксированные формы заведомо невротической динамики с выраженными чертами истерического невроза. Так образовалась совершенно стандартная форма первого «шаманского призыва», которому подвергаются большею частью молодые люди, иногда в связи с каким-нибудь аффектом, потерей близкого человека и т.п. Призыв происходит большею частью во сне. Кандидат в шаманы нередко долго ещё сопротивляется домогательствам духов вступить с ними в пожизненный контакт. Учёный Штернберг с сотрудниками указали, что эти духи большею частью противоположного пола и что контакт шамана с ними есть контакт сексуальный, осуществляемый во сне, во время сонного оргазма. В это время, по свидетельству всех этнографов, изучавших шаманство, юноша делается совершенно больным: он чувствует странное и мучительное превращение, теряет жизненные интересы, бросает работу, мало ест, избегает людей, много спит. Чукчи говорят, что он в это время «собирает шаманскую силу». Иногда это сопровождается трансвестизмом (изменением внешнего облика человека), иногда и изменением всего поведения в сторону противоположного пола. Также у гиляков, по свидетельству Штернберга, превращение в шамана является тяжёлым переломом в жизни юноши, который в это время делается совершенно больным, лежит, худеет, и это длится несколько месяцев; получается настоящее «острое нервное заболевание» с истерическими припадками, обмороками и галлюцинациями. Интересно как проходит такое заболевание: во время одного из таких истерических припадков к кандидату в шаманы является наконец дух-покровитель, предлагающий ему своё руководство и помощь, - кандидат в шаманы соглашается – и тут-то исчезают истерические припадки и наступает выздоровление.

Эскимосы Севера. Танец волка. 1914 г.

Кто же набирается в шаманы? Оказывается, специально люди неуравновешенные, нервные. Эта нервность беспрестанно усиливается специальной тренировкой. Шаманы, по Штернбергу, - люди, большею частью страдающие разными видами истерии, легко поддающиеся гипнозу, самовнушению. Богораз сообщает, что шаманы, с которыми он встречался «многие были почти истеричны, а некоторые буквально полусумасшедшие». У них часто наблюдались эксплозивные (взрывные) вспышки, невыносливость к боли и к алкоголю, частые ссоры с соседями, непроизвольные подёргивания лицевых мышц.

Мы очертили, если можно так выразиться, физиологические корни магии, анимизма и шаманства. В дальнейшем развитие пошло уже по совершенно иному пути. Появился родовой строй. Продолжался процесс развития, основанный на развитии производственно-экономических отношений. Очень скоро появились первые признаки хозяйственного неравенства и экономического расслоения. Начал оформляться класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. Религия сделалась испытанным средством угнетения и реакции. Жрецы и первоначальные служители культа начали организованно усложнять религиозную практику, стремясь затемнить сознание людей. Разрабатывая сложнейшие системы запретов и табу, они стремились укреплять власть и собственность.

В этой новой преемственности, в «воспитании», заключалось не только обучение искусству охоты, постройки жилища, выделки орудий и проч. Здесь параллельно должна была идти и тренировка высшей нервной деятельности, выдержки, стойкости, настойчивости, осторожности, - всех тех качеств, которые были столь важны для первобытного охотника, т.е. культуры как раз всех тех качеств, которые находились под угрозой при одновременном постепенном свёртывании естественного отбора. И подобно тому, как прекращение естественного отбора заключало в самом себе внутреннюю опасность – одновременное резкое ухудшение человеческого генотипа, - так точно и экспансия наименее приспособленных была, может быть, одной из причин для необходимости иного, нового пути дальнейшего развития для преодоления невротической опасности. Прогресс человечества – прогресс, не окончившийся ещё до сегодняшнего дня, - шёл здесь, - как и везде, не по линии замкнутого круга и не по принципу постепенного поднятия кверху, а по линии диалектического развития.

Краткий комментарий:

Афинский философ классического периода Древней Греции Платон говорил: «Величайшая ошибка наших дней - это то, что врачи отделяют душу от тела».

Традиционный для русской науки материалистический подход к вопросам учения о мозге, предпочтение этой наукой объективных методов исследования функций центральной нервной системы, характерная для нее рефлекторная концепция были изначально связаны с игнорированием или по крайней мере с недооценкой значения проблемы «бессознательного».

Подход к проблеме «бессознательного», характерный для русской и в дальнейшем для советской науки, определялся прежде всего некоторыми методологическими принципами, которые обоснованно рассматриваются и поныне как единственно в данном случае адекватные. Главный из этих принципов заключается в том, что проявления «бессознательного» могут и должны изучаться на основе той логики и тех категорий, которые используются при изучении любых иных форм мозговой деятельности. Никакое замещение рациональных доказательств аналогиями, причинного объяснения «вчувствованием», или «пониманием», детерминистического анализа данными не контролируемой объективно интроспекции и т.д., при исследовании «бессознательного» недопустимо, если мы, конечно, хотим оставаться в рамках строго научного знания, а не мифов или художественных аллегорий.

Естественно работы советского учёного-медика С ергея Николаевича Давиденкова строились на теории о высшей нервной деятельности созданной русским учёным и физиологом Иваном Петровичем Павловым. Выводы, к которым пришёл учёный полностью соответствуют физиологической школе Павлова, когда проблемы шаманства, магии и транса были определены как психические отклонения, неврозы и приобретение черт обсессии (навязчивого состояния).

Но, К.Г. Юнг имел совершенно другое мнение: «Целым слоям населения и в голову не приходит несмотря на их явную бессознательность – становиться невротиками. Те, немногие, которые отмечены такой судьбой, и есть, собственно, «высшие» люди, по каким - либо причинам, однако, слишком задержавшиеся на первобытной ступени».

То есть это не «высшие» люди, а «выделенные» люди, которые наделены определёнными способностями, полученными на космических основаниях. Это не крайние, неблагоприятные варианты нервной системы , а переход нервной системы на новые уровни бытия, доступные лишь избранным, которые стали ими благодаря огромным усилиям и страданиям ухода от мира повседневности и гнилой праздности. Ну, И. П. Павлову можно возразить, что скальпелем душу человека не лечат, а убивают…

Продолжение следует…