Приложение 2. Потери сторон.

Это самая трудная тема. Трудна она не только своей эмоциональной окраской, но и отсутствием точной достоверной информации. Поэтому я постараюсь, как можно более непредвзято рассказать то, что указано в документах обеих сторон.

Потери обеих сторон, в описываемых боях (30.09 – 04.10.1942), невозможно оценить точно. Дело в том, что по 40-й бригаде данные о потерях разрозненные и приблизительные, и зачастую приводятся сразу за 10-15 дней. Полных поимённых списков, составленных на конкретные даты тоже обнаружить не удалось. Имеющиеся списки составлены много позже, они не полные и малоинформативные.

По немцам есть свои трудности: дело в том, что данные о потерях 3-го батальона 98-го полка уходили в штаб 1-й ГЕД. Данные же 3-го батальона 13-го полка уходили в штаб 4-й ГЕД. Там, уже в штабах дивизий, в документах печатались общие данные потерь всей дивизии (либо за день, либо за несколько дней сразу), без уточнения по батальонам (и порой по датам).

И тем не менее.

40-ф ОМСБр.

Уже 2-го октября в 19.00, комбриг Цепляев в Боевом донесении (№ 4) в штаб армии сообщал: “Имею потери до 15 %”[57]. Однако, как будет видно ниже, эта цифра не то что бы не точная, она даже не примерная и сильно завышена.

В Боевом донесении № 5 от 3 октября (18.00) бригады, говорится, что 1-й батальон за период 1 – 3 октября потерял “до 300 человек”[58], без уточнения сколько из них убито, а сколько ранено.

В Боевом донесении № 8 бригады от 4 октября (18.00) говорится, что 3-й батальон за 1 – 3 октября потерял “около 150 человек убитыми и ранеными”[59].

Обе цифры (“до 300” и “около 150”) являются оценочными, а значит очень округленными. Кроме того, это данные только по 1-у и 3-у батальонам. Отдельно по 2-у батальону данных нет вообще. Однако, все эти “около”, “примерно”, “до”, считаю завышенными и вот почему.

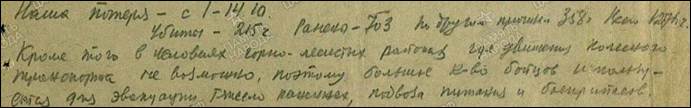

По уточнённым данным за период 1 – 14 октября, бригада потеряла в общей сложности 1276 человек (из них 215 убито, 703 ранено, 358 – по другим причинам)[60].

Бои в эти дни не стихали. Мало вероятно, что 35% (300+150=450) от этой цифры – это потери за три дня. А ведь это только от 1-го и 3-го батальонов, без учета 2-го (4-й был разобран в качестве подкреплений по первым трём). Зачем такая непомерно завышенная и размытая цифра сообщалась в штаб армии? Думаю, чтобы выбить пополнение из резерва армии. И действительно, в Боевом донесении № 5 бригады прямо сказано: “Прошу для восстановления положения выслать подкрепление до батальона пехоты и средства связи.[61]”(выделено авт.)

Пополнение, кстати, прислали. По поводу постоянной нехватки средств связи – ниже.

Группа Бухнера.

Точные данные по группе Бухнера, как я уже говорил, вычислить ещё сложнее. Вот данные по 1-й ГЕД за 1 – 3 октября: погибло 54 ранено 206[62]. Данных за 4-е октября нет.

Как видим, тут нет расшифровки по полкам и уж тем более по батальонам.

Зафиксированные же потери 4-й ГЕД за 1 – 4 октября составили 23 убитых 62 раненых[63].

Опять же, в эти цифры не входят потери коллаборационистского отряда, атаковавшего 3-й батальон.

Размышления.

1. Применению артиллерийских и миномётных средств, и советское, и немецкое командование придавало большое значение. Однако, если подразделение успевало врыться в землю и оборудовать окопы/блиндажи, то потери личного состава от воздействия арт-минометного огня были минимальны. То же самое касается и действий авиации. И действительно, например, в воспоминаниях Чередника читаем:

“Бой в горной местности – особый бой. Авиационная и артиллерийская обработка не достигала поставленной цели, т.к. передний край не просматривался, огонь не корректировался. Грома и шума было много, а результата ощутимого не давало.”[64]

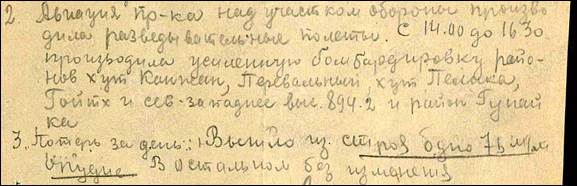

Или, вот, к примеру, строки из Оперсводки бригады № 15 за 05.10.1942 года (18.00)[65]:

Как видим, более чем 2,5 часовая бомбардировка была практически безрезультатной.

Совсем другая картина складывалась, когда подразделения 40-й бригады вели наступательные действия и людям приходилось выходить из окопов и укрытий: немцы, прежде всего встречали наступающих арт-минометным огнем, а уж потом вводили в бой свои пехотные подразделения контратакуя или принимая встречный бой. В этих случаях наши подразделения несли большие потери. Немцы же практически никогда не наступали по фронту, а действовали обхватами, но об этом ниже.

Тут следует добавить, что по воспоминаниям участников, строить оборонительные сооружения в этих местах было неимоверно трудно. Грунт был каменистый, местами скальная порода. При этом инженерных средств крайне не хватало. Вот как об этом пишет М. Я. Кузьминов:

“…Непросто в горах строить инженерные сооружения. В каменистый грунт приходилось «вгрызаться». Да к тому же в батальоне не хватало лопат, ломов и кирок. Помогла, как всегда, солдатская смекалка: в ход пошли колесные оси и другие металлические части от разбитых обозных повозок и автомашин. Вскоре в подразделениях появились окопы, ходы сообщения и даже землянки. Это был очень тяжелый, но необходимый солдатский труд…”[66]

Это же касалось и немцев: возводить оборонительные сооружения им было не менее трудно.

2. Убитый немецкий полковник. Разберем момент по погибшему немецкому полковнику.

В боевом донесении № 5 40-й бригады от 3 октября, 18.00, сказано, что в полосе 2-го батальона был убит немецкий полковник, документы которого направлены в штаб Армии[67]. И тут возникают трудности: дело в том, что в группе Бухнера, противостоявшей 40-й бригаде, не было ни одного полковника. Сам Бухнер, командовавший группой, был подполковником. Это конечно не исключает того, что на передний край мог приехать на рекогносцировку какой ни будь полковник из штаба дивизии – немецкие офицеры регулярно это делали. Но не во время напряженных боев. С другой стороны, потеря штабного офицера, столь высокого ранга, на передовой, непременно нашло бы отражение в немецких документах, а этого нет. Значит скорее всего погиб какой-то офицер более низкого ранга, а советские солдаты, вернувшиеся после атаки, могли принять его за полковника, или просто назвать его полковником. И действительно, в одном из следующих боевых донесений 40-й бригады говорится, что это были документы не именно полковника, а офицера (без уточнений)[68].

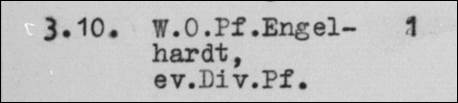

В документах по 1-й ГЕД за 1-3 октября 1942 года не числится ни один погибший офицер. Но 13-й ГЕП, 2-й и 3-й батальоны которого стояли против 40-й бригады, относился к 4-й ГЕД. И в сводках по потерям этой дивизии, за 3 октября есть запись:

В немецких сводках потерь поименно записывались только офицеры и кандидаты в офицеры. Рядовой и унтер-офицерский состав записывался только количественно.

Надпись W.O.Pf.Engelhardt расшифровывается как Wachthabender Offizier zu Pferde Engelhardt – что то вроде Вахтенный (караульный) офицер по конскому составу Энгельхардт.

Вернёмся к советским документам. Судя по тем же боевым донесениям, кроме всего прочего в полосе 2-го батальона было уничтожено около 40 голов лошадей и мулов и захвачено в качестве трофеев обоз и 12 лошадей и 2 мула.

Всё встало на свои места: получается, кроме всего прочего, бойцам 2-го батальона, во время своего наступления, удалось раздолбать какое-то транспортно-вьючное подразделение немцев.

3. “250 кубанских белогвардейцев”. Выше упоминалось, что в Боевом донесении № 8 40‑й ОМСБр от 18.00 04.10.42 сказано, что во время окружения 1-3 октября, 3-им батальоном было уничтожено до 250 гитлеровцев, в большинстве из них “кубанские белогвардейцы”.

Несмотря на то, что цифра 250 явно подправлена, присутствие некоего коллаборационистского подразделения на этом участке у меня не вызывает сомнений. Немцы – достаточно большие педанты. Более-менее крупные коллаборационистские подразделения у них обязательно учитываются в документах: состав, передвижение и т.д. Так, например, действия 804-го Азербайджанского (Тюркского) или 808-го Армянского батальонов, достаточно подробно освящены.

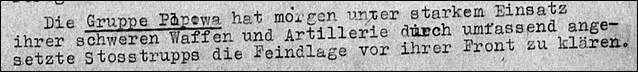

Однако, в нашем случае, никаких данных в документах относительно присутствия в районе группы Бухнера какого-то коллаборационистского подразделения нет. Просмотрев немецкие документы на несколько дней до и после описываемых событий, я обнаружил вот что. В приказе по дивизии Ланца от 30.09.42 есть строки:

Которые можно перевести примерно так: “Завтра группа Попова должна интенсивно использовать своё тяжелое вооружение и артиллерию с помощью всесторонне атакующих подразделений, чтобы очистить от противника положение перед своим фронтом.”[69]

Группа Попова – входила в состав группы Винклера (Winkler), которая двигалась (по документу от 30.09.1942 18.45) с боями через гору Оплебен (13 километров восточнее х. Котловина) на запад, в направлении как раз х. Котловина.

После этого, сведения об этой группе не появляются. Тут конечно много сомнений: та ли эта группа, туда ли она в итоге шла. Данных об этом нет.

Ещё один момент. В книге А. Р. Мирзонова читаем (цитата): “…Поскольку ни выборы местного самоуправления, ни организация полиции не входили в задачи и компетенцию воинских частей Вермахта, упоминания об их деятельности в документации горных дивизий очень эпизодические…. Речь идет о неких добровольческих военизированных формированиях местного населения…”[70]. Тут Александр Романович ведёт речь о формированиях карачаевцев в августе 1942 года. Суть в том, что действия подобных формирований не всегда упоминались в документах горных дивизий. Но что могло помешать в организации подобных формирований в сентябре – октябре 1942 года? И не обязательно из карачаевцев? Поэтому, даже если это была и не группа Попова, значит на участке 40-й бригады действовала какая-то другая группа (формирование) из местного населения.

Тем не менее, о действии на стороне немцев некоего казачьего полка, в начале октября 1942 года в районе х. Котловина, упоминает и А. Бухнер в своей книге[71].

Я не сомневаюсь в реальности нахождении на участке 40-й ОМСБр некоего коллаборационистского формирования, которое, в период 1-3 октября атаковало позиции 3-го батальона. Вопрос остался открытым – что это за подразделение? Где, когда и из кого сформировано?

4. Множество пленных. Как уже было сказано, в приказе на 3 октября по подразделениям дивизии Ланца говорится о том, что при штурме позиций 3-го батальона бригады (2-го октября), немцами было захвачено большое количество пленных. Однако нужно учесть, что это благодарственные строки, пусть и в официальном документе. Тонкость в том, что пленными заведовал отдел штаба Ic (отдел штаба дивизии Ланца), это разведка. Однако, первый пленный из состава 40-й бригады фиксируется в документах разведки только 3 октября. Пленный этот на допросе показал “в основном уже известные сведения” (сведения эти могли быть узнаны от местных жителей, или из документов пленных/погибших красноармейцев и т.д.). Это конечно не означает, что до этого пленных не было. Возможно, и были, но число их было мизерным и они на допросах молчали.

Вообще же судьба советских солдат, взятых в плен горными егерями, весьма незавидная. Они в подавляющем большинстве своем, становились носильщиками и строителями. Дело в том, что у немецких егерей была постоянная нехватка мулов и других вьючных животных для доставки на передовую боеприпасов, провианта, а в обратную сторону – раненных. Кроме этого пленных использовали на строительстве дорог, расчистке просек, завалов и т.д. Для этих целей и использовались советские военнопленные. Одним словом, на тяжелой тягловой работе. Работали до изнеможения, конец, как правило, был известен...

5. Ещё несколько слов. Когда читаешь о том, что полторы – две роты немцев смогли окружить и блокировать целый советский батальон, невольно возникает ощущение, что наши попросту не умеют воевать. Однако не всё так просто.

Я призываю рассуждать как можно более взвешено. Бои на Кавказе, в том числе и под Туапсе, это бои в горной и горно-лесистой местности и их категорически нельзя приравнивать к боям на равнине. Даже само сравнение противоборствующих сторон только по их численность – абсолютно не верно. Кроме самой численности подразделений, существует так же насыщенность этих подразделений средствами вооружений, оснащённость этих подразделений транспортом и т.д. И самое основное – это насыщенность средствами связи, и как следствие, взаимодействие между подразделениями и родами войск в одном бою. В этой ситуации личное мужество и умение воевать каждого отдельного бойца – фактор второстепенный.

С другой стороны, я не считаю немецких горных егерей эдакими непобедимыми рэмбами, оснащенными в сто раз лучше советских бойцов и даже (!) имевшие подробнейшие, (гораздо подробнее карт, имевшихся в наших войсках) карты Кавказа, ведь еще до войны, там ходили немецкие офицеры и потом все зарисовали. Эта тема требует отдельного рассмотрения, ведь подобные исторические мифы нужно разрушать.

Так вот. Вернёмся к нашим событиям. Первое: большая ошибка – это запоздалое введение командованием 40-й бригады в бой 1-го и 2-го батальонов. Не известно, как повернулись бы события, удержи наши войска х. Котловина в первые дни. Последующие дни и недели немцы фанатично удерживали х. Котловина, наши так же упрямо пытались его взять.

Автор побывал в описываемых местах в октябре 2021 года. Походил, посмотрел, поснимал. Так вот Котловина – она потому и Котловина, что находится в эдакой низине, чаше, если можно так сказать. А вокруг – возвышенности. Это так же многое объясняет.

Второе. Неоспоримое преимущество немцев было в достаточно большой насыщенности подразделений средствами связи, по сравнению с советскими подразделениями. Средствами связи были оснащены не только батальоны в отдельности, но и роты, взвода а порой и даже отделения. Нужно ли говорить о роли связи между подразделениями в горной войне, где нет единой линии фронта и нет постоянного визуального контакта с остальными своими подразделениями и врагом?

Третье. У немцев было прекрасное взаимодействие различных родов войск. Это был 1942 год, когда немец еще был очень умел и силен. Это был неимоверно сложный и расчётливый противник. Если пехотное подразделение встречало серьёзное сопротивление, оно отходило и вызывало авиационный либо арт-минометный налёт. То же самое и при наступлении наших войск – сперва красноармейцев встречал арт-миномётный огонь, а уж потом пехота. Немцы же в ходе своих наступлений, предпочитали просачиваться небольшими группами, обхватывая с разных сторон, захватывая высоты и контрольные точки в тылу советских войск, а затем усиливали и расширяли эти плацдармы. С другой стороны, наши не плохо вели разведку – и ближнюю, и дальнюю. А так же применяли постоянный поиск в плотной горнолесной местности, как на нейтральной полосе так и на своей территории. Это приносило свои плоды. Война – не честная драка стенка-на-стенку (там то как раз и решает численное соотношение).

И тут мы вспоминаем про тот самый героизм и умение воевать советского солдата.

Всё сказанное есть мое личное мнение, и относится только к боям в горах под Туапсе осенью 1942 года. На равнине картина была несколько иной.

=============================================================

Герасименко Р. В., г. Саров

декабрь 2020 – апрель 2021, ноябрь 2021.

[1] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 94, Лист 138.

[2] В разных источниках приводятся разные данные о первоначальной численности бригады. В статье указан наиболее высокий из возможных процентов потерь (по другим цифрам потери будут ещё меньше). Т.е. за первоначальную численность взяты данные из Краткого боевого пути 40 отдельной мотострелковой бригады. ЦАМО РФ: Фонд 276, Опись 811, Дело 27, Лист 1.

[3] ЦАМО РФ: Фонд 47, Опись 1064, Дело 2, Лист 232.

[4] ЦАМО РФ: Фонд 1704, Опись1, Дело16, Лист 84.

[5] ЦАМО РФ: Фонд 47, Опись 1064, Дело 2, Лист 237.

[6] ЦАМО РФ: Фонд 276, Опись 811, Дело 90, Лист 97.

[7] ЦАМО РФ: Фонд 276, Опись 811, Дело 27, Лист 50.

[8] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 1.

[9] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-193.

[10] ЦАМО РФ: Фонд 1704, Опись 1, Дело16, Лист 85.

[11] Великая Отечественная война в источниках личного происхождения: воспоминания М.Ф.Чередника – Краснодар: ООО “Вика-Принт”, 2012 г. 19 с.

[12] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 101, Лист 84.

[13] ЦАМО РФ: Фонд 1704, Опись1, Дело16, Лист 84.

[14] Огонь ведут “Катюши”. А.И.Нестеренко – М: Воениздат, 1975 г. 17с, 184 с.

[15] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-178.

[16] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-172.

[17] Великая Отечественная война в источниках личного происхождения: воспоминания М.Ф.Чередника – Краснодар: ООО “Вика-Принт”, 2012 г. 20 с.

[18] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 6.

[19] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-161.

[20] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-169.

[21] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, лист 11.

[22] ЦАМО РФ: Фонд 47, Опись 1063, Дело 429, Лист 20.

[23] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 6.

[24] NARA USA: T-315, Roll-57, Frame-1219.

[25] ЦАМО РФ: Фонд 1704, Опись 1, Дело 30, Лист 68.

[26] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 5 (оборот).

[27] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-168.

[28] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-159.

[29] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 7.

[30] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-158.

[31] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 8.

[32] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 7.

[33] ЦАМО РФ: Фонд 276, Опись 811, Дело 28, Лист 148 (оборот).

[34] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-157.

[35] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 8.

[36] ЦАМО РФ: Фонд 276, Опись 811, Дело 28, Лист 149.

[37] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 11.

[38] NARA USA: T-315, Roll-56, Frames-135, 136, 137.

[39] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 10.

[40] О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах… М.Я.Кузьминов – Киев: Политиздат Украины, 1983 г. 55 с.

[41] Von Eismeer bis zum Kaukasus. Die Deutsche Gebirgstruppe im Zweiten Weltkrieg 1941/42. Alex Buchner – Dörfler/Zeitgeschichte, c.82

[42] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 94, Лист 138.

[43] Великая Отечественная война в источниках личного происхождения: воспоминания М.Ф.Чередника – Краснодар: ООО “Вика-Принт”, 2012 г. 16 с.

[44] В боях на подступах к Туапсе. О.А.Богомягков. Интернет ресурс “Я помню”, https://iremember.ru (дата обращения 01.09.2021)

[45] ЦАМО РФ: Фонд 276, Опись 811, Дело 27, Лист 8.

[46] О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах… М.Я.Кузьминов – Киев: Политиздат Украины, 1983 г. 46 с.

[47] История – это то, что было… Э.И.Пятигорский – Туапсе: Черноморский РНПЦ Школьного краеведения, 1992 г. 201 с.

[48] ЦАМО РФ: Фонд 47, Опись 1063, Дело 205, лист 31

[49] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 88.

[50] ЦАМО РФ: Фонд 1704, Опись 1, Дело 16, Лист 86.

[51] А. Р. Мирзонов. Битва за перевалы. Другой взгляд. – г. Коломна: “Коломенская типография”, 2018 г. 284 с.

[52] Марш на Кавказ. Битва за нефть 1942-1943 гг. Вильгельм Тике.: - Москва: Эксмо, 2005 г. 139 с.

[53] А. Р. Мирзонов. Битва за перевалы. Другой взгляд. – г. Коломна: “Коломенская типография”, 2018 г. 21 с.

[54] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-192.

[55] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-532.

[56] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-532.

[57] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, лист 5.

[58] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, лист 7.

[59] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, лист 11.

[60] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, лист 40.

[61] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, лист 7.

[62] NARA USA: T-315, Roll-56, Frames-142, 171.

[63] А. Р. Мирзонов. Битва за перевалы. Другой взгляд. – г. Коломна: “Коломенская типография”, 2018 г. 266 с.

[64] Великая Отечественная война в источниках личного происхождения: воспоминания М.Ф.Чередника – Краснодар: ООО “Вика-Принт”, 2012 г. 20 с.

[65] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 13.

[66] М. Я. Кузьминов. В Кавказских горах, ВИЖ № 10, 1972 год, с. 53.

[67] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 7.

[68] ЦАМО РФ: Фонд 371, Опись 6367, Дело 70, Лист 9.

[69] NARA USA: T-315, Roll-56, Frame-194.

[70] А. Р. Мирзонов. Битва за перевалы. Другой взгляд. Книга вторая – г. Коломна: “Коломенская типография”, 2020 г. 80 с.

[71] Von Eismeer bis zum Kaukasus. Die Deutsche Gebirgstruppe im Zweiten Weltkrieg 1941/42. Alex Buchner – Dörfler/Zeitgeschichte, c.83