Рис. 2. Примерные границы проектируемого природного парка Тургояк

2. Для большей части территории парка характерно неглубокое залегание материнских пород. Почвы большей частью маломощные и щебнистые. На вершинах и склонах гор преобладают фрагментарные примитивно-аккумулятивные типы. В нижних частях склонов почвенный покров более развит. Под лесными сообществами преобладают слабо-подзолистые и дерново-подзолистые горно-лесные почвы, иногда с признаками буроземообразования горные серые и темно-серые [8,16]. Особенностью таких неполночленных и маломощных почв в условиях горного рельефа является их чрезвычайная подверженность водной эрозии при даже незначительных повреждениях, например, при заготовках древесины. Раздавленный и перемешанный почвенный покров быстро размывается, а смываемый материал поступает в сеть поверхностей водотоков, обеспечивая существенный приток органики и биогенных элементов в озеро Тургояк и р. Куштумга, изменяя качество их природных вод.

3. Хвойные леса преобладают на территории Парка, составляя чутьболее половины лесных насаждений. В значительной степени такое распределение хвойных и лиственных пород связано с продолжительным периодом лесопользования (места прежних вырубок и горельников легко замещаются березой и осиной, т.е. сукцессии идут по антропогенным рядам). Наиболее распространенными типами леса являются сосняки разнотравные, травяные, брусничники, черничники. Подавляющее число лесных участков – вторичные, т.к. за последние 250 лет леса пройдены циклами рубок не менее 6-8 раз. Однако в целом лесной покров сохранил естественный облик в соответствии с типом лесорастительных условий [8,11]. В то же время, имеется достаточно большое количество участков для которых требуется экологическая реставрация с восстановлением почвенного, травянистого и древесно-кустарникового ярусов. Большинство лесов Парка относятся к I и II классам пожарной опасности, поэтому в засушливые годы велика вероятность ландшафтных пожаров, в т.ч. катастрофического характера.

4. Озеро Тургояк – уникальный водоем Южного Урала и России. Уникальность проявляется в происхождении, морфологии озерной котловины, особенностях гидрологического режима озера [17]. Расхожее выражение: «Тургояк – младший брат Байкала», часто тиражируемое в СМИ, отнюдь не лишено смысла. Котловины обоих озер образованы тектоническими трещинами в кристаллических труднорастворимых породах. И на Байкале и на Тургояке подземные воды по качеству существенно уступают озерным. Высокая прозрачность воды (Байкал – среднем 25 м, Тургояк – 12-14 м). Химический состав по типу и минерализации вод практически совпадает – это гидрокарбонатно-кальцевые воды с содержанием солей около 100 мг/л. Наконец, оба озера олиготрофные [18]. На основе оценки водного баланса Тургояка С.Г. Захаровым [19] установлено, что период условного водообмена озера составляет 0,015–0,02; т.е. объем вод полностью сменяется примерно раз в 50–65 лет), для сохранения качества тургоякской воды исследователем рекомендовано восстановить проточность водоема (реабилитация стока по р. Исток).

5. Промышленные объекты на рассматриваемой территории отсутствуют, однако за счет аэрального переноса озеро и окружающие территории подвергаются воздействию поллютантов. Следы от таких загрязнений хорошо прослеживаются в депонирующих средах, например, в донных отложениях. Исследованиями установлено, что в индустриальный период основной вклад в загрязнение акватории Тургояка тяжелыми металлами вносил Карабашский медеплавильный завод (38 км к северу от озера) пуск которого в 1910 году и определил начало индустриального периода. Средняя скорость осадконакопления в Тургояке составляет 1,7 мм/год, послойный анализ донных осадков выявил резкое увеличение поступления тяжелых металлов на акваторию озера в период с 2000-2005 гг. по сравнению с доиндустриальным периодом: по кадмию в 18 раз, по свинцу в 17, по цинку в 9, по меди в 7 и по ртути в 2,6 раза [20]. Следует учитывать, что в последние годы выбросы Карабашского завода в результате проведенной технологической реконструкции производства снизились более чем на порядок, но накопленный объем загрязняющих агентов в природных биоценозах никуда не делся, хотя и переместился в депонирующие среды (почву, торфяные и болотные отложения и т.п.).

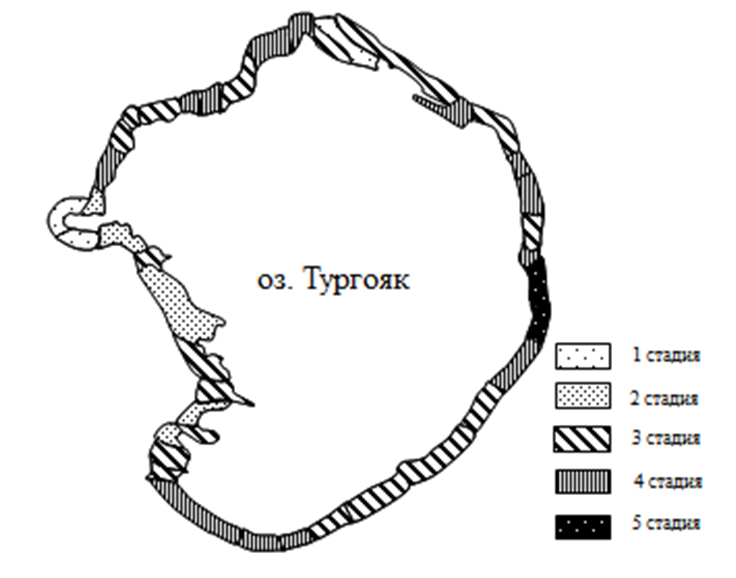

6. Влияние избыточной рекреационной нагрузки на природные биоценозы многогранно, под влиянием этого фактора уплотняется почва и происходит ее разрушение; резко меняется травяно-моховой ярус (мхи и лишайники уходят первыми, так же как и особо чувствительные к нагрузкам редкие виды растений) и в состав травостоя внедряются рудеральные растения; страдают древесно-кустарниковые насаждения и ослабляется их физиологическое состояние (признаки - суховершинность, ажурная крона и выпадения деревьев); существенно меняется и животный мир (фактор беспокойства – один из самых мощных). Рекреационная нагрузка на берега озера, начавшаяся более 100 лет назад (строительство дач в начале XX века) непрерывно возрастала. Процесс строительства рекреационных объектов (санатория, баз отдыха, палаточных лагерей) резко усилился в конце ХХ века и на сегодня привел к рекреационной деградации побережья Тургояка. Появились участки с 5 и 4 степенями деградации, а средняя оценка уровня деградации побережья – 3 стадия деградации (рис. 3) [21-23]. Очевидно, что рекреационный фактор необходимо не только учитывать при деятельности рекреационных учреждений (существует целый набор методов увеличения рекреационной емкости территорий и технологий экологической реставрации уже нарушенных участков), но и реализовывать эффективные методики мониторинга рекреации и туризма в Парке, особенно при проектировании новых туристических объектов.