«Реальный социализм» позднего СССР и гармоничный интегративный строй: социально-экономические и ценностно-целевые сопоставления

Бабичев Игорь Викторович,

сопредседатель-координатор

Организационного комитета

Федерального народного совета,

доктор юридических наук, академик РАЕН

Советский Союз родился в декабре 1922 года и умер в декабре 1991

года. Что это было за явление – в геополитическом и социально-

экономическом плане – Советский Союз – первое в мире государство, официально поставившее своей задачей строительство общества социальной справедливости и добившееся на этом пути многих успехов, а к этому – фантастических достижений в экономике, науке, технике и культуре. И почему ему не удалось продолжить свое историческое бытие после семидесяти лет осуществления проекта? В чем оказался его глубинный дефект? И каковым должно быть социально-экономическое устройство, которое могло бы обеспечить устойчивое гармоничное развитие страны на более долгосрочную перспективу?

Попробуем объективно проанализировать в сравнительном аспекте

ценностно-целевые, социально-экономические (личность, общество, государство, экономика) и геополитические конструкции «реального социализма» позднего СССР, имея в виду не догматический социализм утопистов, Ф. Энгельса и некоторых «горячих» теоретиков и практиков Великой русской социалистической революции 1917 года[1], а тот опыт реального «социалистического строительства», который был проявлен за годы существования СССР, особенно в 60-е и 70-е годы. Конечно, эти рамки менялись, и мы это тоже отметим.

Мы проведем этот анализ с позиции методологии гармоничной

интегративности (следуя терминологии П.А. Сорокина и С.Ю. Глазьева), которую уже несколько лет разрабатывает Федеральный народный совет (ФНС). А.А. Зиновьев, который был ровесником СССР, говоря об идеале социальной организации (понимая в тоже время его известную ограниченность[2]), предлагал учесть при его создании колоссальный практический опыт реальных социалистических стран, и Советского Союза в первую очередь, выделяя из этого опыта и беря с собой в будущее то, что является универсальным, непреходящим, закономерным. Таким идеалом социально-экономической организации ФНС полагает гармоничный интегративной строй, в своих основах описанный в декларациях ФНС[3].

В нашем анализе начнем с главного – с ценностных оснований. Вообще

говоря, объективная идеология, которая и дает ориентиры для гармоничного устойчивого развития, - это мировоззренческая ценностно-целевая система. И анализ социально-экономических систем всегда стоит начинать с их мировоззренческих (онтологических) оснований. При этом надо выявлять в социальных процессах объективное мировоззренческое ядро, не полагаясь на пропагандистские штампы, когда вам говорят, к примеру, об отсутствии идеологии, но реализуют при этом в реальной социально-экономической и правовой практике самые что ни на есть неолиберальные идеологические установки.

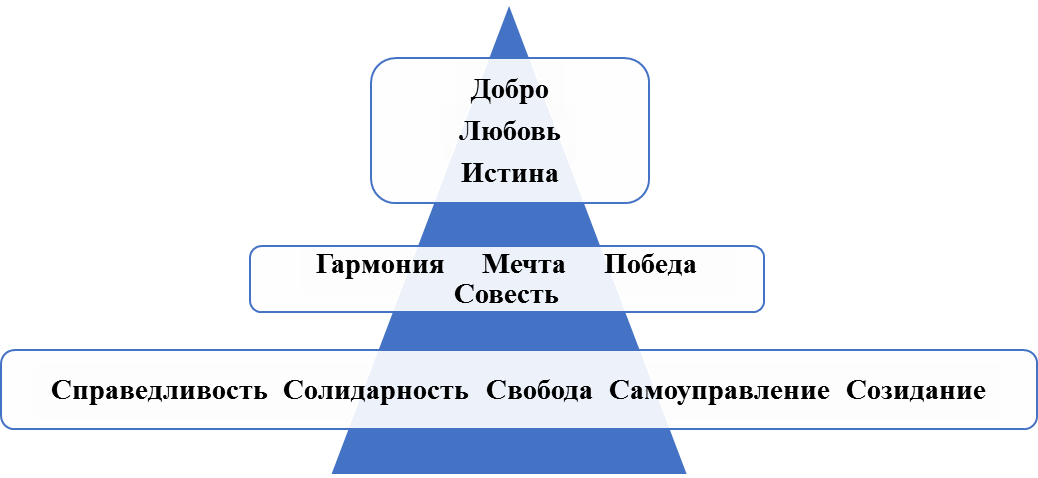

Рисунок 1. Ценностная пирамида гармоничного интегративного строя.

Гармоничная интегративность – онтология идеала, потому идеальны

и ее смыслы и ценности, выстраиваясь в своеобразную иерархию. Добро, Любовь, Истина – имена и сущности Бога, Божественные смыслы.

Гармония, Высокая мечта как целевой комплекс Большого проекта,

Победа как Высокое созидание и реализация Большого проекта[4], Совесть – проекции Божественных смыслов в социально-личностный мир. Поскольку гармоничный интегративный строй – явление цивилизационное (а не глобалистское), то есть он имеет свою специфику в каждой локальной цивилизации, смыслами-ценностями являются также сохранение и развитие соответствующей цивилизационной традиции, ее сакрального ядра, культурно-исторического и ментального кода, суперэтнического языка[5].

Понимание справедливости, солидарности, свободы, самоуправления и

созидания как гармоничных и традиционных ценностей, их содержание определяется вышестоящими этажами ценностной пирамиды (см. рисунок 1) и для каждой ценностной идеологической системы это содержание свое, хотя термины те же. Неолиберальное и социалистическое понимание справедливости, равно как и солидарности, равно как и понимание свобод и даже самоуправления, различается сущностно. Ниже мы этого еще коснемся.

А что же в СССР? Какова была его смысловая и ценностная система?

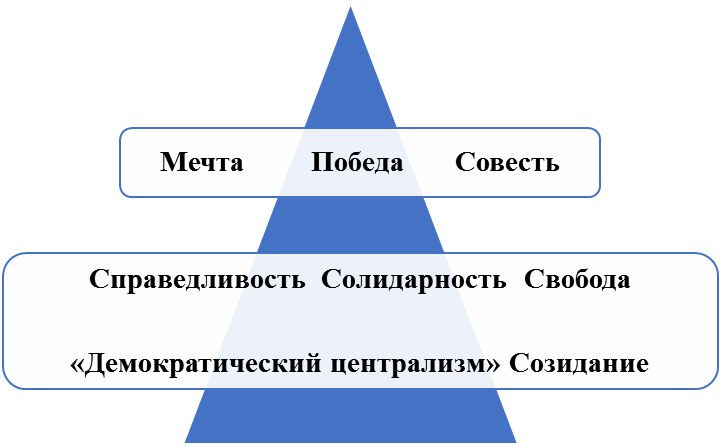

Рисунок 2. Ценностная пирамида «реального социализма».

Как видим, сходство есть. Но есть и отличия. Имена Бога не входят,

понятно, в доктрину «реального социализма» - его основание целиком материалистическое. Но через «моральный кодекс строителя коммунизма» (составная часть Программы КПСС и Устава партии, принятых на XXII съезде КПСС в 1961 году), который, собственно, и был личностной и общественной системой ценностей советского строя, совесть присутствует в личном и общественном бытии. При этом гармония не в фокусе внимания (ее подменяет понятие «социальная справедливость», но это только часть социальной гармонии). Цивилизационные, традиционные ценности поданы в неявном, трансформированном виде («человек человеку друг, товарищ и брат», семейные ценности). Интернациональная и коллективистская солидарность. Преданность «делу коммунизма», любовь к Родине, но к «социалистической». Самоуправление представлено в форме «демократического централизма» - подчинение вышестоящего нижестоящему, но определенное самоуправление на каждом этаже публичной пирамиды возможно.

Большие проекты (Высокая мечта), равно как и Большие победы

(реализация проектов) доминируют в ранний период становления Советского Союза именно как ценности, но постепенно, по мере изменения соотношения целей, умаляются. Последним большим проектом был, пожалуй, БАМ (70-е годы).

Прежде чем обсудить целевую составляющую мировоззрения,

посмотрим, как вообще формируются цели социальных систем, будь то личность, сообщества или государство.

В 1954 году А. Маслоу предложил свою пирамиду потребностей,

получившую известность как «пирамида Маслоу». В начале 70-х годов К. Альдорфер предложил ее рационализированную модификацию, выделив три основные группы потребностей (рисунок 3).

Рисунок 3. Пирамида потребностей К. Альдорфера (ERG-пирамида).

Первая, базовая или экзистенциальная (existense), группа потребностей –

потребности жизнеобеспечения и безопасности. Вторая группа – потребности социальной связанности (relatedness): потребности общения, сотрудничества и признания. Наконец, третья группа потребностей - потребности роста (growth): познавательные и творческие способности, эстетические потребности и потребности в самоактуализации. Цели формируются от этих потребностей и соответствуют им.

У социальных систем, если они функционируют в режиме гармоничного

устойчивого развития, должны присутствовать следующие закономерности целей:

1. Цели (во всех группах) должны быть здоровыми – в духовном, социо-психологическом и физическом плане;

2. Цели должны гармонично соотносится между собой и выстраиваться в соответствующей иерархии. Это означает, что никакими целями нельзя пренебрегать, нельзя их игнорировать, в том числе в угоду другим целям. При этом если вышестоящие цели не достигаются или редуцируются, может возникнуть феномен социальной фрустрации и, как его следствие, – социальная апатия.

Отдельно следует сказать об онтологической цели (цели роста). Строй

социальной гармонии говорит о приоритете онтологической цели над сиюминутными целями повседневной жизни, но в гармонии и без пренебрежения ими. Полноценная реализация жизненных и социальных целей – необходимое условия реализации онтологической цели. Реализация онтологических целей – необходимое условие устойчивого и гармоничного развития социальных систем, из которых предельной по масштабу является локальная цивилизация.

Космизм, основанный трудами Н.Ф. Федорова, В.И. Вернадского и К.Э.

Циолковского и являющийся крупнейшим вкладом русской мысли в мировую философию, полагает онтологической целью государства-цивилизации, идущего по пути гармоничного интегративного социально-экономического строя, его Высокой мечтой, его Большим проектом, его Победой – содействие познанию, освоению и преображению Космоса: космоса человека и человеческой личности; космоса своей цивилизации и своей традиции; космоса Земли, включая Мировой океан, Арктику и Антарктику, а для России еще Сибирь и Дальний Восток; космоса Вселенной, то есть космоса всех форм организации и движения материи. Неотъемлемой и важнейшей частью онтологической цели является познание и освоение Духовного мира.

На этой основе – через диалог и партнерство локальных цивилизаций – и

происходит гармоничное развитие системы «природа-человек-общество», биосферы и ноосферы в планетарном масштабе как энергоинформационного универсального человеческого всеединства.

Разобрав ценностно-целевые основы гармоничной устойчивости,

проанализируем с этих позиций «реальный социализм», его позиции по отношению к личности, обществу, государственному устройству, экономике и мировому порядку.

Таблица 1. Личность

| Социализм СССР | Гармоничный интегративный строй (строй социальной гармонии) |

| Личность «строителя коммунизма»: - здоровая (социо-психологически и физически); - созидательная («мы родились, чтоб сказку сделать былью», но постепенная замена целей Большого проекта на потребительские цели); - патриотичная (патриотизм как преданность коммунизму и пролетарскому интернационализму, социалистической Родине, но и своей малой родине, семье – гимн советскому патриотизму песня «С чего начинается Родина»). Возрастание человеческого потенциала как государственная и общественная задача (воспитание, образование, здравоохранение, физическая культура и здоровый образ жизни в семье). Солидарная гражданская педагогика. | Гармоничная личность: - здоровая (во всей полноте здоровья: духовного, душевного (социо-психологического) и физического); - созидательная (Космос как цель и Большой проект в гармонии с социальными и жизненными целями, патриотическое делание); - патриотичная (патриотизм как погруженность в свою цивилизационную традицию и через это любовь к своей Родине, малой родине, семье). Возрастание человеческого потенциала как государственная и общественная задача (воспитание и образование во всей полноте здоровья, здравоохранение, физическая культура и здоровый образ жизни в семье). Солидарная соборная педагогика. |

Личность «строителя коммунизма» стремились формировать здоровой –

в социально-психологическом и физическом плане (большое внимание уделялось профилактике здоровья, физическому воспитанию и спорту); созидательной – ей предстояло участие в реализации Большого проекта, а потому ее старались оснастить необходимыми знаниями, умениями и навыками – отсюда весьма высокий уровень и всеобщность среднего и высокий уровень высшего образования, престижность науки как профессиональной деятельности. Наконец, личность стремились формировать патриотичной – именно такая личность считалась здоровой в социально-психологическом плане, понимая при этом патриотизм прежде всего как преданность государственной идеологии коммунизма и пролетарского интернационализма (поэтому участие в военной операции в Афганистане по поддержке там просоветского режима подавалось как «выполнение интернационального долга», как акт патриотизма). Любовь к своей социалистической Родине, к малой родине, где родился и вырос, к своей семье, к матери – неотъемлемая составляющая патриотизма коммунистической личности[6].

В тоже время отметим, что популярность сериалов «Щит и меч»

(рефреном которого была как раз песня «С чего начинается Родина»), «Семнадцать мгновений весны», целая плеяда выдающихся фильмов, спектаклей, картин о военных и мирных подвигах советских людей (например, замечательный фильм «Семь дней одного года»), искреннее осуждение большинством общества антисоветской, антигосударственной деятельности т.н. диссидентов, осуждение всевозможных социальных и психологических отклонений свидетельствовали о высоком уровне социо-психологического здоровья и патриотизма большинства советских людей и хорошо поставленном процессе патриотического воспитания, социо-психологического здравооохранения и социально-психологической гигиены (профилактики).

В целом заметим, что личностному развитию, тому, что мы называем

сегодня «возрастанием человеческого потенциала», в СССР придавалось очень большое значение, на это тратились серьезные ресурсы.

Сформировалась солидаристская педагогика, в том числе как

коррекционная (переводившая девиантное, асоциальное поведение в социально адаптированное, при этом солидарное) – А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др., так и изначально нацеленная на формирование солидарной психологии и солидарного поведения у молодого поколения в целом (пожалуй, наиболее ярко проявившаяся в творчестве В.А. Сухомлинского).

Как видим, достижений было изрядно. Что же было не так с позиции

долгосрочной социальной гармонии? Только две позиции, между собой связанные, и отсутствие которых оказалось фатальным.

Первое - отсутствие духовной компоненты в комплексном здоровье

личности. Иными словами, не было духовной, сакральной поддержки личностного формирования и личностного действия. Больше того, о необходимости этого не было даже понимания. Наоборот. Духовные практики, направленные на обретение духовного здоровья, и соответствующее духовное знание, которыми владеют и которые проповедуют традиционные религиозные конфессии, либо преследовались, либо, в мягком случае, не приветствовались, переводились в разряд социальных девиаций.

Второе - не было представления о цивилизационной традиции. Не было

понимание того, что устойчивая форма СССР (как и любых государств) – это государство-цивилизация (а не государство-империя, к чему, не понимая этого, стремился СССР). У каждой цивилизация есть своя традиция – сакральная, культурная, ментальная, хозяйственная, языковая. Формирование патриотизма должно опираться прежде всего именно на цивилизационную традицию. И хотя элементы этого, как уже отмечалось, присутствовали в советский концепции патриотизма (малая родина, семья, отчий дом, солидарность поколений), глубины и полноты цивилизационного подхода достигнуть, понятно, было невозможно без трансформации вектора развития страны и государственной идеологии.

Отсутствие духовного навыка различения добра и зла и отсюда

недостаточность навыка следования добру в русле традиций своего Отечества и стало причиной того, что вполне порядочные и профессионально ответственные личности довольно быстро, что называется, «переобулись», сменив одну социальную веру – коммунизм – на другую – глобалистский неолиберализм. Это изменить веру в Добро (как часть Божественной полноты) непросто, не сломав при этом полностью свою личность. А веру в материальные ценности изменить куда легче: сегодня я верю в одну «научную» концепцию («научный коммунизм»), а потом, признав ее научно ошибочной, буду верить в другую, как мне кажется более точную, более «научно обоснованную», - да в тот же либерализм.

Таблица 2. Общество

| Социализм СССР | Гармоничный интегративный строй (строй социальной гармонии) |

| Солидарное гражданское общество (как общество «патриотов коммунизма»). Семья как ценность. Солидарная (гражданская) жизнь поколений как ценность. Сохранение и бережное отношение к исторической памяти своего народа и страны (через оптику «коммунистических идей» и «пролетарского интернационализма») | Солидарное соборное общество (общество гармоничных личностей как семья семей в духе и любви). Соборное общество как идеал общественного устройства. Семья как ценность. Солидарная (соборная) жизнь поколений как ценность. Сохранение и бережное отношение к исторической памяти своего народа и страны (через оптику цивилизационной традиции и цивилизационного патриотизма) |

Общественное устройство может выступать в нескольких формах:

- гражданское общество: стремление к предельной «конкурентоспособности» атомизированных индивидов: «человек человеку волк»;

- солидарное гражданское общество: «человек человеку друг и сосед», лучше – добрый сосед; солидарность в пределах закона и правил, без любви (в лучшем случае – дружба при добрососедстве);

- солидарное соборное общество: «человек человеку брат», дружба между ближними здесь – обязательное свойство;

- соборное общество: «человек человеку – бог», между ближними – любовь.

Гражданское общество в его чистой форме, которое активно

навязывалось России консультантами-англосаксами в постсоветское время, – форма нежизнеспособная и совершенно разрушительная для государства-цивилизации, и используется как политтехнологическое оружие именно для целей разрушения социальной системы.

В Советском Союзе периода «развитого социализма» (в послевоенное

время) формировалось солидарное гражданское общество в его добрососедском варианте (и даже с элементами соборности: «человек человеку друг, товарищ и брат» - это из морального кодекса строителя коммунизма). Стандартный и наиболее благоприятный вариант общественного устройства для нетрадиционных обществ, дающий им шанс на долговременное развитие. Долговременное, но не всегда устойчивое и гармоничное.

По-настоящему устойчивым и гармонизированным является вариант

солидарного соборного общества, состоящего из необходимого и достаточного количества гармоничных личностей, способных различать добро и зло, быть при этом всецело на стороне социального добра и уметь его творить в повседневной жизни и практике. У таких личностей творение добра – мировоззренческая основа их личностного творчества, чем бы они ни занимались в жизни.

Ценности семьи и поколенческая солидарность, появляющиеся уже в

добрососедском солидарном обществе, которым было советское общество, достигают своей реальной полноты и глубины именно в солидарном соборном обществе.

Таблица 3. Государство

| Социализм СССР | Гармоничный интегративный строй (строй социальной гармонии) для России |

| Полностью публичное государство. Государственная идеология марксизма-ленинизма («реального социализма» - субглобального социализма). Особый тип государства – советское государство-цивилизация (ядро традиции искажено), стремившееся быть государством-империей. Плебисцитарная демократия народных советов, опиравшееся на солидарное гражданское общество. Коммунистическая партия как организация политического класса. Государство «централизованного федерализма» с балансом между центральной, региональной и местной властью. Сильная центральная власть. Законодательно установленное представительство солидарного общества на всех уровнях публичного управления (ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и др.) | Публично-частное государство с приоритетом публичного. Национальная (возможно, и государственная) идеология гармоничного интегративного строя. Государство русской/российской/евразийской цивилизации. Плебисцитарное народное самоуправления или «партийное» народное самоуправление, опирающееся на солидарное соборное общество. Партия / партии гармоничной интегративности как форма организации политического класса. Государство «централизованного федерализма» с гармоничным балансом между центральной, региональной и местной властью. Сильная центральная власть (президентская республика). Законодательно установленное представительство солидарного общества на всех уровнях публичного управления (Система Федерального народного совета). Использование цифровых систем в публичном и общественном управлении с минимизацией рисков такого использования. |

Поговорим теперь о государственном устройстве. Заметим сразу, что

тема эта непростая и не до конца разработанная в аспекте гармоничном интегративного строя. Тем не менее высказать ряд суждений возможно.

С позиций теории цивилизаций, государства можно разделить на три

вида: 1) государства-нации (большинство стран мира, в основном небольших); 2) государства-цивилизации; 3) государства-империи.

Государства-нации формируются в основном одной нацией (этносом) в

пределах территории его проживания, государства-цивилизации – одним суперэтносом в пределах территории его месторазвития. Государства-империи представляют из себя суперэтнические миксты: хотя ядро империи, как правило, образует один суперэтнос, она постоянно пытается включить в свой состав этносы из других суперэтносов и выйти за границы месторазвития своего ядерного суперэтноса. Это делает государства-империи неустойчивыми образованиями.

Государства-цивилизации, уже сформировавшиеся и довольно

длительно существующие: Россия, Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки в кофедеративном содружестве с англосаксонским миром (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, некоторые мелкие островные государства), Европейский Союз, Япония, Иран, Саудовская Аравия, Турция, пытающаяся сформировать свою суннитскую исламскую цивилизацию, формирующиеся цивилизации Латинской Америки, Центральной Африки, Индокитая.

Государства-нации не являются самодостаточными социально-

экономическими системами и тяготеют к своим цивилизациям, образуя с другими странами из своего «цивилизационного пула» различные формы государственного и квазигосударственного устройства (федерации, конфедерации, государственные союзы, содружества и т.п.). Государства-цивилизации могут образовывать между собой международно-правовые союзы как одну из институциональных форм их диалога и партнерства (Шанхайская Организация сотрудничества, БРИКС, НАТО, ОБСЕ и др.).

Советский Союз был скорее государством-империей, «имперской

федерацией», что явилось дополнительным фактором его внутренней слабости. Некоторые современные мыслители предлагают для России возродить имперский проект. Но это ошибка. Гармоничное устойчивое бытие крупных социальных систем возможно только в форме государства-цивилизации. Гармоничное устойчивое бытие планетарного мира тоже возможно только как симфония локальных цивилизаций, но не как перманентная борьба-война нескольких империй (в том числе «глобалистских империй»).

По социально-политэкономическим признакам государства условно

можно разделить на публичные, «частные» и смешанные (публично-частные). «Частное» государство – государство неолиберальной концепции, «ночной сторож», арбитр между различными хозяйствующими группами и кланами, не более того. Его вообще должно быть как можно меньше в жизни, оно должно быть как можно менее заметно. Постепенно такое государство, по-видимому, должно отмереть и быть заменено олигархией финансово-экономических кланов с частными армиями, полицией, спецслужбами и другими атрибутами государства, только без какого-либо участия народа в управлении. Этакий «новый феодализм».

Публичное государство – противоположность «частному». Такое

государство везде: в политике, в хозяйственной жизни, в культуре, в религии, в частной жизни и др. Но при этом предполагается широкое участие народа в различных формах в публичном и общественном управлении. У публичного государства есть свои ловушки развития – авторитаризм (и тоталитаризм как его крайность), когда публичная власть сосредотачивается в руках узкой группы лиц, а то и – в пределе – одного лица, и народ постепенно вытесняется из сферы реального управления.

Советский Союз был, конечно, публичным государством, но особого

вида, с большим компонентом общественного и местного самоуправления, с многочисленным депутатским корпусом, особенно на местном уровне власти. Политический класс был организован в коммунистическую партию вокруг официальной идеологии марксизма-ленинизма. Сама партия была организована, по крайней мере на нижних своих уровнях, как ограниченно самоуправляющаяся структура (принцип «демократического централизма»).

Мы полагаем, что наиболее устойчивой формой государственного

устройства с широким народным представительством в публичном и общественном управлении и хозяйственной деятельности является публично-частное государство с преобладанием публичного компонента. Такое государство участвует в хозяйственной деятельности, являясь стратегическим проектировщиком и генеральным инвестором Большого проекта (инициатором и основным реализатором онтологической цели государства-цивилизации), собственником стратегических хозяйствующих субъектов, включая стратегические финансовые, оборонные, энергетические, транспортные, научно-технологические, авиакосмические, продовольственные, фармацевтические корпорации. Национальным (и государственным) проектным мировоззрением являются идеи формирования социальной гармонии и гармоничной интегративности.

Политический класс собран вокруг национальной идеи-мировоззрения в

политическую партию или партии, выстроенные на принципах внутреннего самоуправления, определенных законом. Обеспечивается соревнование политических субъектов и их проектов национального развития на публичных выборах разного уровня.

Обязательна сильная, но сменяемая центральная власть,

«централизованный федерализм», развитое и представительное местное самоуправления, законом установленное широкое участие солидарного соборного общества в общественном и публичном самоуправлении и управлении.

Таким образом, рассматривая личности и их сообщества, общество,

государство и бизнес (см. ниже) с позиций субъектов деятельности в контексте самой этой деятельности, мы говорим о гармонии иерархий, сетей и сред (В.Е. Лепский) как общей формуле общественно-государственного и экономического устройства гармоничного социального строя.

Таблица 4. Экономическое устройство

| Социализм СССР | Гармоничный интегративный строй (строй социальной гармонии) |

| Исключительно публичная (государственная) собственность на средства производства. В сельском хозяйстве допускалась кооперативно-коллективная собственность (колхозы) на средства производства. Отношения труда и капитала всегда антагонистичны. Плановый способ ведения хозяйства (основной горизонт планирования – 5 лет), как производства, так и распределения произведенных благ. Экономика цели. Доминирование космических (онтологических) целей постепенно уступало место доминированию потребительских (жизненных и социальных) целей. | Публичная (общественная, акционерная) собственность на стратегические предприятия и отрасли, природные ресурсы и основные инфраструктурные активы. Частная собственность в сфере услуг, в малом и среднем бизнесе. Коммунитарные форматы управления и собственности в муниципальной сфере. Допускается возможность гармонии труда и капитала в известных границах. Стратегическое планирование на перспективу 25-30 лет и текущее планирование на 5-10 лет. В публичном секторе глубина планирования должна быть не менее 90%, в малом и среднем бизнесе (через госзаказ) – не менее 60%. Экономика цели, сетевая экономика. Доминирование космических (онтологических) целей в гармонии с реализаций здоровых социальных и жизненных целей. |

Основная доктринальная ошибка марксизма-ленинизма – признание

безусловного антагонизма труда и капитала. Как следствие этого недопущение в практике народного хозяйства и управления какого-либо частного интереса и производительной частной собственности. Это сильно затрудняло реализацию нижних целей целевой пирамиды – жизненных и социальных, вызывало товарный дефицит. Значительный пласт «экономической энергии и творчества» оставался невостребованным, искал обходные, за рамками официального закона, пути своей реализации («цеховики», «фарцовщики», «спекулянты», параллельная торговля и т.п., а то и откровенный криминал с опорой на «воровские общаки»). Первая волна предпринимательского класса постсоветской России выйдет в основном из этой среды.

При этом не была создана система широкого и реального общественного

участия в управлении публичной собственностью и получения через это понятной экономической выгоды. Публичная собственность в СССР так и осталась государственной, но не общенародной.

Большие проекты, т.е. космические онтологические цели, оформленные

в Высокую мечту и в стратегические планы, были в основе советского проекта в ранние его времена. Достижения по их реализации впечатляли. Прежде всего, конечно, это ускоренная индустриализация. Потом был авиационный проект, атомный проект, космический проект, освоение Мирового океана, Арктики и районов Крайнего Севера, Антарктики, Сибири, Дальнего Востока, расцвет фундаментальной и прикладной науки (многие отрасли которой пришлось делать «с нуля») и высшего образования, общественного здравоохранения и профилактики целого ряда болезней, прежде всего социальных.

Шло формирование нового, советского человека, но, как мы уже

отмечали, исключительно на материалистической (социо-психологической и телесной) основе. Было проигнорировано и даже подавлено постижение и освоение Духовного мира. Советский человек формировался без глубокого сакрального начала, тайна верного различения добра и зла оставалась для него за горизонтом познания. И «штурм материального неба» стал со временем утомлять его.

Поэтому постепенное сворачивание Большого проектирования,

космизма созидания, выдвижение на первый план потребительских ценностей – историческими вехами здесь стала «хрущевская оттепель» и Программа КПСС, утвержденная в 1961 году, – был принят политическим классом и народом как правильная и понятная линия. Именно «потребительство» как жизненная философия станет основой и оправданием курса на «конвергенцию социально-экономических систем», который начнет исподволь формироваться в Советском Союзе с конца 60-х – начала 70-х годов.

Как отмечает А. Фурсов, к началу 1960-х годов закончилось не только

советское экономическое чудо, но и закончилась героическая эпоха: война и послевоенное восстановление. Пришло новое поколение, которое выросло в относительно благополучное врем: оно не воевало, не жертвовало собой, не жило впроголодь. Но уже не было таким цельным, волевым и победительным, как поколение их родителей. Отсюда, с одной стороны, его социальный инфантилизм, с другой – ироничное отношение к реальности (но не к себе), опасно подходившее к грани цинизма, а порой и преступавшее ее. Квинтэссенцией проявления всех этих черт советских «беби-бумеров» стало шестидесятничество[7].

Последним Большим проектом стало, как мы уже отмечали,

строительство БАМа. Но оставалось – и даже развивалось - еще много чего от прежних Космических наработок: одно из первых мест в мире в науке и ведущих научных технологиях, прежде всего связанных с обороной, авиацией, космосом, атомной энергетикой, геологией; крупнейший исследовательский океанический флот; высокий уровень среднего и высшего образования, спорта высоких достижений; уникальная система профилактической медицины, основы которой были заложены Н.А. Семашко, и еще много чего. Демонтаж всего этого начнется с конца 80-х годов по мере погружения страны в цепкие объятия неолиберального глобализма и жизненной философии потребительства.

Онтология космических целей требует для своей реализации

соответствующей личности (в основе своей гармоничной), общества (солидарного), сильного государства-цивилизации (с существенным публичным компонентом) и экономики, выстроенной как экономика цели.

Отказ от космизма и переход на потребительство соответственно трансформирует и экономическое целеполагание: целью потребительской экономики является прибыль как форма потребительства и его источник. В экономике цели прибыль является инструментом экономической деятельности; в экономике прибыли инструмент и цель совпадают.

Отказ Советского Союза от Большого проекта и Высокой мечты, а,

следовательно, отказ и от Победы, курс на формирование потребительского общества (а потом и потребительской экономики, в том числе через разрушение высокотехнологических производств, которых в обязательном порядке заставляли выпускать ширпотреб) лишил «реальный социализм» тех преимуществ, которыми он обладал по сравнению с капитализмом, – энтузиазма первопроходчества и сформированных под это социально-экономической и научно-технологической систем.

Таблица 5. Мироустройство

| Социализм СССР | Гармоничный интегративный строй (строй социальной гармонии) |

| Двуполярный мир (война-конкуренция двух мировых систем: субглобального капитализма и субглобального социализма) | Универсальное всеединство (симфония) локальных государств-цивилизаций, каждое из которых формирует гармоничный интегративный строй в своей цивилизационной традиции. |

Появление Советского Союза с его Большим проектом нового,

социалистического жизне- и мироустройства, успехи в его реализации, высокие темпы социально-экономического развития СССР, победа во Второй мировой войне изменило соотношение глобальных сил в мире. Мир стал двуполярным: возникли две субглобальные системы – капитализма (неолиберализма) и социализма.

На самом деле двуполярный мир, разговоры о котором сегодня вновь

активно ведутся, но уже в виде американо-китайской двуполярности, - разновидность глобализма, его первая стадия (субтотальный глобализм). Это неустойчивое, дисгармоничное мироустройство. Кто-то кого-то в конце концов должен съесть, причем кто дрогнет первый, тот и погиб.

Дрогнул Советский Союз. Исподволь (70-е годы) стали

распространяться идеи «конвергенции» (активным поборником и пропагандистом которых был, к примеру, один из кумиров «шестидесятников» А.Д. Сахаров), соединения двух социально-экономических систем. Началась подготовка кадров для «постсоветского» проекта. Свою слабость показала советская обществоведческая наука, придавленная марксисткой догматикой и не сумевшая найти правильные ответы на вопросы о путях дальнейшего развития «реального социализма». Немалый вклад внесли и представители другого субглобального лагеря, подбрасывая свои «правильные» идеи и активно участвуя в подборе, формировании, а потом и расстановке «правильных» кадров. Советский правящий класс, пришедший к власти после смерти Л.И. Брежнева, под разговоры о «конвергенции», «новом мышлении» и «общечеловеческих ценностях» фактически отказался от дальнейшей реализации социалистического проекта, постепенно переходя в лагерь теперь уже глобального неолиберализма как один из его периферийных отрядов. Началось разграбление государственной собственности и погром индустриальной и научно-технологической инфраструктуры. Распадающийся Советский Союз погрузился в свою цивилизационную катастрофу.

Выводы.

Прежде всего отметим, что СССР и строй «реального социализма» не

были безнадежно больны и их крушение не было объективной неизбежностью. Более того, как мы видим из наших таблиц, «реальный социализм» и устойчивый гармоничный интегративный строй были близки по многим своим направлениям.

Но были и различия. Некоторые – существенные:

1) не было – в теории и на практике – понимания и четкого разделения социального добра и социального зла (а это и невозможно в концепции материализма), и случилось это потому, что не доставало духовной составляющей и традиционного патриотизма в формировании здоровой личности. Потому советскую личность и нельзя назвать в полной мере гармоничной, и поэтому она была уязвима и подвержена модным «интеллектуальным» влияниям, которые таки утащили ее в овраги онтологического зла. Именно поэтому не хватало соборности в создаваемом солидарном советском обществе;

2) чрезмерная публичность государства, тотальная государственная собственность, недостаток возможности проявления личного интереса в публичной и экономической деятельности вел либо к поиску таких возможностей в стороне от закона, либо к социальной апатии;

3) постепенный отказ от Большого проекта и космизма целей в сторону преобладания жизненных и социальных целей (потребительского строя) и, в последующем, замены экономики целей экономикой прибыли.

4) весь социалистический (как, впрочем, и неолиберальный) проект был выстроен не на основе цивилизационных традиций, а скорее наоборот – как их противопоставление.

Из-за этих сущностных слабостей «реального социализма» он и оказался

неустойчивым, дисгармоничным строем и не выдержал схватку с неолиберальным глобализмом. Отсутствие духовной поддержки личностному формированию и личностному деланию, отсутствие навыков различения добра и зла в этом мире и умения жить «не по злу» привело к тому, что на третьем поколении революции сложился советский управленческий слой, утратившей онтологическую цель Большого проекта и Большой победы, слой, для которого «бочка варенья и ящик печенья» (см. провидческую Сказку о Мальчише-Кибальчише) были куда понятнее и ценнее, чем «отблеск костра революции», и который, невежливо говоря, предал свой народ и его будущее.

А ведь вариант развития – альтернативный «конвергенции» с

глобалистами - у Советского Союза был: гармоничный интегративный строй в русской/российской/евразийской цивилизационной традиции. Но для этого, помимо знания и понимания этого пути, нужна была и глубокая трансформация социалистического строя именно и прежде всего в цивилизационных, традиционных, сакральных его основах. И если бы это произошло, мы бы имели Советский Союз-Россию лидером грандиозного проекта современного мирового развития, социалистическая революция 1917 года была бы безусловно Великой, и людские жертвы, понесенные в ее ходе, были бы оправданы этой возникающей мировой социальной гармонией.

Но объективное движение неостановимо. Есть признаки того, что

нынешние страны «реального социализма» (Китай, Вьетнам, Куба, Лаос) движутся, может и не совсем осознанно, именно по этому пути. По этому пути могут (и должны) двигаться все локальные цивилизации, если они хотят иметь гармоничное и устойчивое историческое бытие.

У России как у государства-цивилизации будущее – в этом движении.

Наш опыт и победен – в декабре 1922 года возник СССР, и горек – в декабре 1991 года он погиб. Но это опыт, и мы им сильны. Сегодняшняя Россия, осмысливая свой путь и собирая себя, может помогать другим цивилизациям понимать и находить свои пути социальной гармонии и так формировать свое будущее. Поскольку иного пути – и это тоже наш опыт – нет.

[1] Разбор догматического социализма был в свое время дан академиком И.Р. Шафаревичем в книге «Социализм как явление мировой истории», вышедшей в Париже в 1977 г. и изданной у нас в 1991. – См.: Социализм как явление мировой истории / в кн.: Шафаревич И.Р. Есть ли у России будущее?: Публицистика. – М.:1991.

[2] По слову прп. Амвросия Оптинского, «совершенство в этом мире может быть только несовершенным».

[3] См. Декларации ФНС // Сайт ФНС: fnsdobro.ru

[4] По слову А.А. Проханова, в пределе именно «достижение Царствия Небесного является абсолютной Русской Победой».

[5] Подробнее о традиции см.: Декларация ФНС «Онтология Гармонии, Добра, Высокой мечты и Победы для России и мира» // сайт ФНС: fnsdoro.ru

[6] Поэтому фраза, сказанная героем одного из поздних советских фильмов «я за гараж свою родину (имелась в виду малая родина – авт.) продал», над которой надо было смеяться, была плохим симптомом – стала размываться и эта часть советского патриотизма (любовь к малой родине), кстати, связанная как раз с традиционными ценностями. Гимном любви к малой родине и ее жителям было творчество В.М. Шукшина. Размывание и умаление «социалистических ценностей» и «духа революции» в позднесоветское время замечательно описал в своих повестях и романе «Старик» Ю.В. Трифонов.

[7] См.: Фурсов А. СССР был мировым феноменом // Аргументы недели. 2023. №№1-2.