Рис. 5.16 Структура построения спутниковой системы Иридиум

- спутниковый сегмент;

- наземный сегмент;

- абонентское оборудование.

Спутниковый сегмент состоит из 66 спутников (LEO). Спутники располагаются в шести разных плоскостях на околополярной орбите на высоте около 780 км и совершают оборот вокруг Земли приблизительно за 100 минут.

Наземный сегмент включает Центр управления системой (не показан на рисунке) и станции ЗС (шлюзы), которые выполняют функции ЦЗС и станций сопряжения с сетями сотовой, телефонной связи и с сетью Интернет. Общее количество таких станций по всему миру 20-25.

Абонентские терминалы (рис. 5.17) представляют собой приемо-передающие устройства с соответствующей аппаратурой преобразования и обработки информации, структурная схема которой, во многом похожа на схему мобильного телефона (рис. 5.3). К терминалам возможно подключение компьютера или факс-аппарата.

Рис. 5.17 Абонентский терминал Iridium 9575

Принципы управления связью, маршрутизации сигналов и соединения абонентов такие же, как и в системе Инмарсат.

Связь между абонентскими терминалами и спутником обеспечивается в L-диапазоне, в полосе 1616-1626,5 МГц, т.е. общая полоса частот спутника, составляет 10,5 МГц. Для передачи информации применяется 4-х позиционная фазовая манипуляция, а множественный доступ реализуется технологиями FDMA и TDMA. Частотный доступ (FDMA) реализуется путем разделения всей выделенной полосы частот шириной 10,5 МГц на 250 частотных полос, шириной 41,67 кГц каждая, а временной доступ (TDMA) – тем, что в пределах временного интервала, выделенного на один канал, помещаются «сжатые» сигналы (таймслоты) четырех абонентов.

Кроме того, для увеличения количества каналов связи применяется многократное использование частот. Антенна спутника генерирует 48 лучей. Все абоненты, охватываемые одним лучом, обслуживаются на определенной частоте. Эта же частота повторяется в каждом седьмом луче.

В конечном счете, применение всех указанных способов множественного доступа, позволяет получить 3840 симплексных каналов связи, приходящихся на один спутник. В случае двусторонней связи между абонентами количество (дуплексных) каналов связи может составить 1100.

Скорость передачи информации по одному каналу связи не более 4,8 кбит/с.

Сеанс связи, ведущийся абонентами, не должен прерываться, даже, если абонент выходит из зоны охвата спутником (спутник уходит за горизонт) или из зоны действия луча. Поэтому, аппаратурой спутника предусмотрено переключение обслуживания со спутника на спутник (межспутниковое переключение) и переключение с одного луча на другой (внутриспутниковое переключение).

Кроме того, если абоненты не находятся в зоне, обслуживаемой одним спутником, то применяются межспутниковые каналы связи. В этом случае, речевые вызовы и вызовы данных транслируются с одного спутника на другой до тех пор, пока не достигнут спутника, в зоне обслуживания которого, находится вызываемый абонент.

В сети авиационной подвижной службе Иридиум, каналы сети авиационной наземной электросвязи подключены к станциям ЗС (шлюз).

Самолетные станции выполнены аналогично станциям системы Инмарсат. Станция включает в себя один или два приемопередающих устройства, антенну, устройства обработки информации, а также интерфейсы передачи данных и речевой связи с другими бортовыми системами. В некоторые станции встраивается GPS модуль, для определения места самолета и выдачи этой информации станции ЗС (шлюз). Бортовой станции ЗС присваивается международный идентификационный код абонента сети подвижной связи Иридиум, который является постоянным номером, хранимым на SIM -карте.

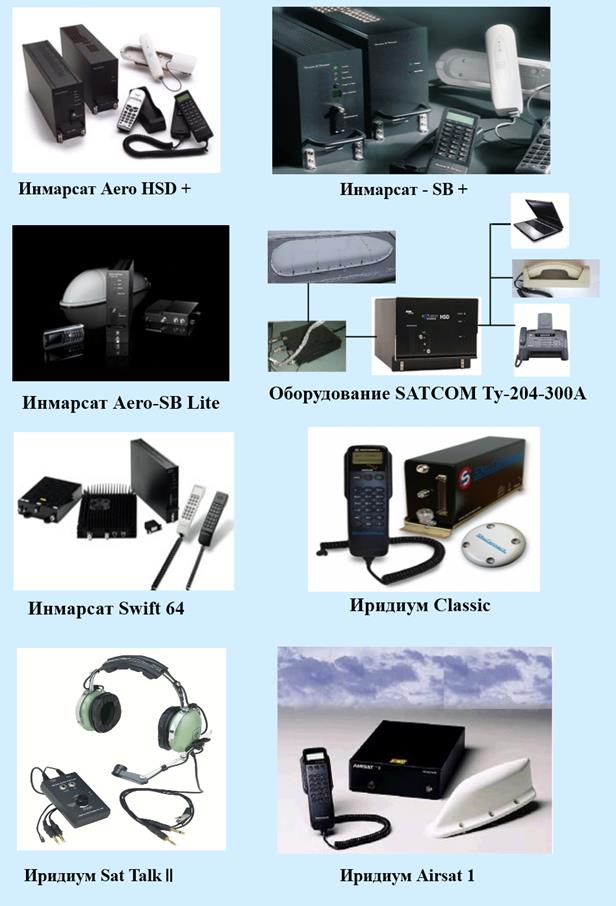

Станции (бортовые ЗС) осуществляют передачу голоса, компьютерных данных, факс, короткие сообщения и работу с электронной почтой Интернет. На рис. 5.18 представлено несколько типов бортовых станций системы Иридиум.

5.2.3 Основные факторы, влияющие на качество спутниковой связи

К основным факторам, которые оказывают отрицательное влияние на спутниковую связь, относятся [10]:

- поглощение энергии радиоволн атмосферой;

- задержка распространения сигнала;

- эхосигналы;

- эффект Доплера.

Рассмотрим каждый из факторов в отдельности.

Поглощение энергии радиоволн атмосферой. Радиоволны, проходя через толщу атмосферы, испытывают дополнительные потери по сравнению с потерями в свободном пространстве. Дополнительные потери, в основном, обусловлены:

- поглощением энергии радиоволн кислородом и водяными парами тропосферы. Причем, степень поглощения тем больше, чем больше частота колебаний. Наиболее сильно ослабляются радиоволны, начиная с частоты 10 ГГц («Ku» и «Ka» - диапазоны). При сильном дожде или гидрометеорах (крупные частицы снега, град) связь может быть неустойчивой;

- эффектом замирания, из-за разницы в коэффициентах преломления различных слоев атмосферы. В этом случае, в точку приема приходят радиоволны с разными фазами высокочастотных колебаний, образующие результирующий сигнал, уровень которого может падать до нуля;

- эффектом замирания, из-за отражения от поверхности моря или других объектов;

- потерями «проникновения». Потери «проникновения» - это затухание сигнала, проникающего в помещение. Они зависят от материала стен и местоположения абонента внутри помещения (деревья также ослабляют сигналы за счет поглощения листвой и экранирования стволами и ветвями).

Рис. 5.18 Самолетное оборудование спутниковых систем связи (бортовые ЗС)

В конечном счете, вследствие потерь энергии радиоволн, на входе приемника, будет действовать слабый сигнал. Обычно, качество принимаемого сигнала, оценивается его отношением к уровню шума (чем больше, тем лучше). Уровень шума в спутниковой связи, обусловлен влиянием внеземных (космических) источников: Галактики, Солнца, Луны, планет и т.п., а также шумом земной поверхности. Шум космических источников оказывает заметное влияние на частотах ниже (1-1,5) ГГц (почти L диапазон).

Поэтому, для того, чтобы обеспечить качественную связь (увеличить соотношение сигнал/шум), применяют антенны больших размеров, малошумящие элементы и устройства, более мощные передатчики и сложные помехоустойчивые коды, ориентацию антенн по максимуму принимаемого сигнала и пр. Понятно, что методы амплитудной манипуляции в спутниковой связи непригодны.

Задержка распространения сигнала. Наибольшей задержкой сигнала обладают системы связи GEO . В этом случае задержка, обусловленная конечной скоростью распространения радиоволн, составляет примерно

500-520 мс (при «двухскачковом» режиме) (табл. 5.1).

Запаздывание сигнала при передаче телефонных разговоров приводит к появлению вынужденных пауз в разговоре, потери “контакта” между абонентами, то есть ограничивает естественность беседы.

Эхосигналы. Запаздывание сигналов приводит к появлению заметных для абонентов эхосигналов. Эхосигналы проявляются в виде прослушивания абонентом своего разговора, задержанного на время, равное удвоенному времени распространения сигнала между абонентами. Необходимое подавление эхосигналов осуществляется с помощью специальных устройств.

Эффект Доплера. Одной из особенностей систем связи через ИСЗ является возникновение эффекта Доплера, вызываемого движением спутника относительно ЗС. Наиболее сильно эффект Доплера проявляется в системах связи, использующих не геостационарные орбиты.

Следует отметить, что эффект приводит не только к изменению несущей частоты, но и вызывает деформацию спектра передаваемого сообщения. Так, если модуляция осуществлялась колебанием с частотой F, принятое колебание на выходе детектора приемника с учетом эффекта Доплера будет иметь частоту F `= F (1±Vr/c). Отсюда следует, во-первых, что верхние частоты в спектре сообщения будут изменяться на большую величину, а во-вторых, что ширина спектра принятого колебания будет отличаться от ширины спектра модулирующих колебаний. Для устранения влияния доплеровского сдвига в приемных устройствах используется автоматическая подстройка частоты, а в передающих устройствах при известных параметрах орбиты и координатах станций ЗС можно вводить поправку на сдвиг в несущую частоту передатчика.

5.2.4 Характеристика спутниковых систем связи

Среди систем, оказывающих услуги связи в глобальном масштабе, выделяются спутниковые системы Инмарсат, ГлобалСтар, Иридиум, Турайя.

Таблица 5.4 – Сравнительная характеристика спутниковых систем связи

|

Характеристика | Наименование систем | |||

| Инмарсат BGAN | Иридиум | ГлобалСтар | Турайя | |

| Ввод в эксплуатацию | 2009г. | 1979 г. | 1998г. | 2001г. |

| Количество спутников, шт | 4-3-го поколения 3- 4-гопоколения 1 - MTSAT | 66-основных и 6-резервных | 48-основных и 4-резервных | 3 |

| Высота орбит, км | GEO: 35786 | LEO: 780 | LEO: 1414 | GEO:36000 |

| Обслуживаемая территория земного шара | Вся, за исключением полярных областей (±70°широты) | Вся | Вся, за исключением полярных областей (±70°широты) | Районы Африки, Европы, Азии и Австралии |

| Совместимость с сотовыми сетями | Нет | Да | Да | Да |

| Ширина канала связи, кГц | 200 | 41,67 | 1230 | 27,7 |

| Манипуляция | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK |

| Множественный доступ | FDMA и TDMA | FDMA и TDMA | CDMA и FDMA | FDMA и TDMA |

| Максимальная скорость передачи информации: - речевая - факс -данные, кбит/с | 64 64 432 | 4,8 4,8 4,8 | 4,8 4,8 9,6 | 4,8 9.6 9,6 |

| Дополн. услуги | Служба сообщений (SMS); Доступ в Интернет | Служба сообщений (SMS) Пейджинг Доступ в Интернет | Служба сообщений (SMS) Пейджинг Доступ в Интернет | Служба сообщений (SMS) Пейджинг Доступ в Интернет |

| Местоопределение | По GPS | По GPS | По собственным спутникам | По GPS |

| Межспутниковые связи | Отсутствуют | Есть | Отсутствуют | Отсутствуют |