Следовательно, для передачи данных с большей скоростью, требуется более широкая полоса канала связи.

Пропускная способность канала связи характеризует максимально возможную скорость передачи данных. Пропускная способность измеряется в битах в секунду (бит/с), а также в производных единицах, таких как килобит в секунду (кбит/с), мегабит в секунду (Мбит/с), гигабит в секунду (Гбит/с) и т. д.

Теоретически возможная скорость передачи данных в реальном (двоичном) канале определяется формулой Шеннона [8]:

С =2Δ f к ·log2(1+ ρ), (3.1)

где: 2Δ f к - ширина полосы пропускания канала связи;

ρ - отношение мощности сигнала к мощности шума.

Если не учитывать влияние шума, то пропускная способность канала связи равна значению ширины полосы пропускания, т.е. С = 2Δ f к .

Пропускная способность проводных линий связи составляет [8]:

- коаксиальный кабель длиной до 500 м, не более 10 Мбит/с;

- экранированный кабель «витая пара» (скрученные медные проводники) длиной до 100 м, не более 500 Мбит/с;

- кабель на основе стекловолокна (волоконно-оптическая линия связи) длиной десятки километров, до 2 Гбит/с.

3.2 Метод импульсно-кодовой модуляции (ИКМ)

Метод ИКМ предназначен для преобразования аналогового сигнала, например с выхода микрофона, или бортового устройства контроля параметров полета в цифровой сигнал.

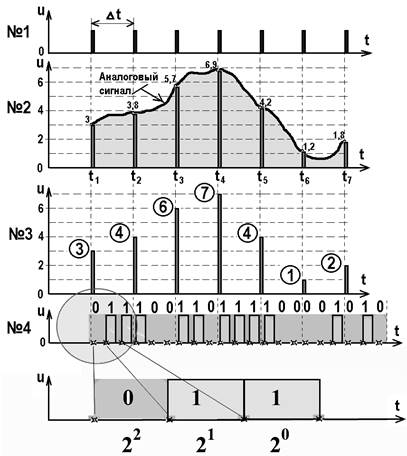

Процедура ИКМ заключается в следующем. В аналоговом сигнале (рис. 3.2, диаграмма №2) через равные промежутки времени ∆t измеряются мгновенные значения амплитуды, которые, затем, и преобразуются в цифровой код. Причем промежутки времени выбираются из таких соображений, чтобы на приемном устройстве, по этим значениям можно было восстановить исходный аналоговый сигнал.

Таким образом, процесс преобразования аналогового сигнала состоит из нескольких этапов (рис. 3.2) [11].

Первый этап. Последовательность импульсов (диаграмма №1), следующих с определенным промежутком времени ∆t, называемого периодом дискретизации, модулируется по амплитуде в соответствии с изменением амплитуды аналогового сигнала (диаграмма №2).

Частота дискретизации F д =1/∆t определяется на основании теоремы В.А. Котельникова:

"Если максимальная частота спектра передаваемого аналогового сигнала F в, то в приемнике из последовательности импульсов можно без искажений восстановить передаваемый сигнал, при условии, что частота дискретизации в передатчике в 2 раза превышает F в, т.е. F д = 2 F в".

Рис. 3.2 Временные диаграммы, поясняющие процедуру ИКМ

Второй этап. Квантование полученных амплитудно-модулированных импульсов по уровню.

Близкие по каким-либо параметрам сигналы трудноразличимы. Человеческое ухо способно различать по громкости два сигнала одинаковой частоты, если их уровни отличаются не менее, чем на 1 дБ. Поэтому в системах связи нет необходимости передавать точные значения сигналов, а можно передавать близкие им значения (округлять до ближайшего уровня квантования).

Сущность квантования заключается в следующем.

Весь диапазон возможных значений аналогового сигнала делят на отрезки, называемые шагами квантования ∆ u. При попадании сигнала u ( t ) в пределы того или иного шага квантования его значение округляют до ближайшего значения уровня квантования. Разность между величиной u ( t ) и принятым значением уровня квантования Ui, определяет ошибку квантования ε( t ) = Ui - u ( t ). Ошибку квантования можно уменьшить, если уменьшить шаг квантования, т.е. увеличить число уровней. Но при этом увеличивается вероятность искажения сигнала из-за внешних помех в канале связи. Число уровней квантования N связано с числом разрядов кода m соотношением: N =2 m.

В современных системах связи, предназначенных для работы в цифровых сетях, применяют 8-разрядный код. На рис. 3.2 (диаграмма №3) шаг квантования составляет 1 В.

По итогам 2-го этапа получаем последовательность импульсов с амплитудой, округленное значение которых, указано в окружностях около каждого импульса (диаграмма №3).

Третий этап. Этап кодирования.

Процесс кодирования заключается в преобразовании сигналов сообщения - последовательности импульсов с амплитудой округленной до уровня квантования, в кодовые слова.

Для кодирования применяется следующая формула:

N = bn-1 · mn-1 + bn-2 · mn-2 +...+ b1 · m1 + b0 · m0, (3.2)

где b – коэффициенты разряда кодового слова (в двоичной системе «1» или «0»); m - основание кода (в двоичной системе 2); n - разряд.

Например, цифре 6 при m = 2 и n = 3, соответствует код

6 = 1· 22 + 1·21 + 0·20 = 110.

На рис. 3.2 (диаграмма №4) представлены кодовые слова (3-х разрядный код) для импульсов с амплитудой 3 В, 4 В, 6 В, 7 В и т.д. В качестве примера, на диаграмме (без номера) в более крупном изображении показано кодовое слово, соответствующее сигналу сообщения 3 В.

Таким образом, на выходе устройства преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал, получаем последовательность кодовых слов, каждое из которых, соответствует, с определенным приближением, значению мгновенного напряжения для i-х моментов времени.

Проведем оценку требуемой скорости передачи информации по телефонному каналу связи с ИКМ.

Для качественной передачи голоса в методе ИКМ используется частота дискретизации в 8000 Гц. Это связано с тем, что в аналоговой телефонии для передачи голоса был выбран диапазон от 300 до 3400 Гц. В соответствии с теоремой В.А. Котельникова, для качественной передачи голоса достаточно выбрать частоту дискретизации, в два раза превышающую самую высокую гармонику речевого сигнала, то есть 2 · 3400 Гц = 6800 Гц. Выбранная в действительности частота дискретизации 8000 Гц обеспечивает некоторый запас качества.

Учитывая, что кодовая комбинация состоит из 8 символов (8 бит) получаем: 8000 · 8 = 64000 бит/с или 64 кбит/с.

Стандартизированы следующие скорости передачи данных по каналам связи: 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 12000, 24000, 48000 и 96000 бит/с. Каналы с пропускной способностью до 300 бит/с называются низкоскоростными, от 600 до 4800 бит/с – среднескоростными, и с большей пропускной способностью – высокоскоростными.

Стандартным является цифровой канал 64 кбит/с, который также называется элементарным каналом цифровых телефонных сетей.

3.3 Способы манипуляции в цифровых радиоканалах

Для передачи цифровых сигналов по радиоканалу, их так же, как и ранее рассмотренные аналоговые сигналы речевых сообщений, преобразуют в высокочастотные колебания. При этом, цифровые сигналы являются управляющими или модулирующими, в соответствии с которыми, скачкообразно изменяются параметры несущего высокочастотного колебания. Данную процедуру преобразования именуют манипуляцией.

В зависимости от изменяемого параметра несущего колебания различают амплитудную (АМн), частотную (ЧМн), фазовую (ФМн) манипуляции и их комбинации.