Раздел 3 Радиоканалы передачи данных

3.1 Основные положения теории передачи данных

Под передачей данных понимается передача цифровых сигналов. Источниками данных могут быть вычислительные устройства (процессоры), алфавитно-цифровые печатающие устройства, устройства считывания с кредитных карточек и визуального отображения, устройства преобразования аналоговой информации и др.

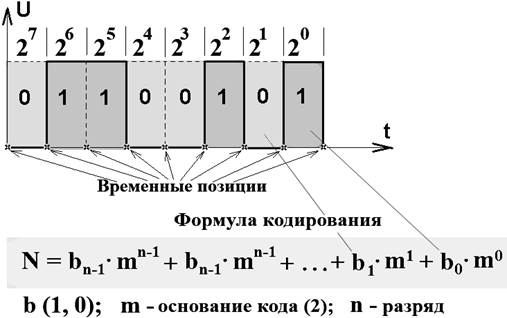

Цифровой сигнал (рис. 3.1) представляет собой комбинацию прямоугольных импульсов, имеющих два фиксированных уровня напряжения или тока. Причем один уровень напряжения соответствует условно значению «1», а другой – «0».

Рис. 3.1 Временная диаграмма цифрового сигнала

Цифровой сигнал является результатом преобразования дискретного электрического сигнала сообщения. Таким сигналом сообщения может быть сигнал, получаемый при нажатии клавиши на клавиатуре компьютера или мобильного телефона; сигнал соответствующий уровню тока на выходе умножителя ФЭУ факсимильного аппарата; сигнал соответствующий мгновенному значению амплитуды при преобразовании аналогового сигнала в цифровой и др.

Для преобразования сигнала сообщения в цифровой сигнал применяется двоичное кодирование. В этом случае цифровой сигнал называется кодом или кодовым словом сообщения.

Каждый импульс (или его отсутствие) кода располагается на специально-выделенном для него моменту времени, который называется временной позицией. На рис. 3.1 кодовое слово состоит из восьми символов или восьми единичных элементов, расположенных на восьми временных позициях. Если количество символов в кодовом слове разное, то код называется неравномерным (например, азбука Морзе). Наиболее распространенными кодами для передачи данных являются равномерные коды.

В одном единичном элементе кодового слова содержится 1 бит информации. Бит является разрядом двоичного кода. Именно различные сочетания «1» и «0» лежат в основе хранения информации и задания различных команд в вычислительной технике.

Цифровой сигнал подлежит передаче по линии связи.

Количество информации, то есть количество нулей и единиц цифрового сигнала, переданных за единицу времени, называется скоростью передачи информации и выражается в бит/с. Например:

1 кбит/с = 1000 бит в секунду;

1 Мбит/с = 1 000 000 бит в секунду.

Для передачи данных с большей скоростью необходимо уменьшать длительность импульса. Например, при длительности импульса 10 мкс, скорость передачи информации 1 с/10 мкс = 100 кбит/с, т.е. за одну секунду может быть передано 100 000 символов, а при длительности импульса 1 мкс, скорость передачи уже может составить 1000 кбит/с или 1 Мбит/с.

Но, чем короче импульс, тем шире его спектр (рис. 1.16). С другой стороны (рис. 1.20), одним из условий неискаженной передачи импульсной последовательности по каналу связи является соотношение 2Δ f к ≥ Δ F , т.е. полоса пропускания канала связи 2Δ f к должна быть не меньше ширины спектра сигнала Δ F.