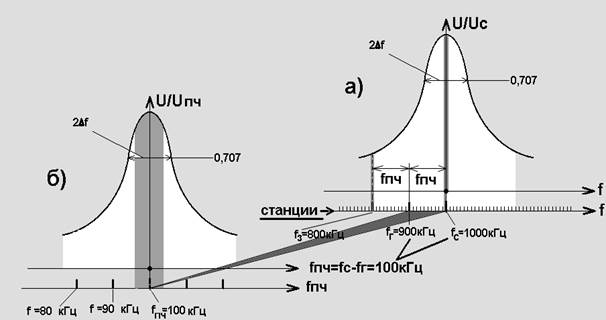

Рис.2.6 Положение зеркальной станции f З.С. относительно частоты гетеродина f Г

Приемники авиационных радиостанций строят по схеме супергетеродинного приема с двумя или даже, тремя преобразованиями по частоте.

Такая необходимость построения, во многом, обусловлена не только обеспечением высокой чувствительности приемника, но и «борьбой» с зеркальными помехами. Для пояснения воспользуемся рисунками.

На рис. 2.7,а приведена резонансная характеристика ВЦ и УВЧ приемника. Ниже, на оси частот показаны рабочие частоты станций. Предположим, приемник настроен на частоту станции fc = 1000 кГц. Частота гетеродина f г = 900 кГц, соответственно, значение промежуточной частоты f пч = fc - f г = 100 кГц. Следовательно, резонансный контур УПЧ должен быть настроен на 100 кГц.

Резонансная характеристика контура УПЧ, который настроен на промежуточную частоту 100 кГц, изображена на рис. 2.7,б.

Рис. 2.7 Характеристики избирательности контуров супергетеродинного

приемника: а) ВЦ и УВЧ; б) УПЧ

Среди станций имеется зеркальная станция f з = 800 кГц которая, при смешивании с частотой гетеродина даст такую же промежуточную частоту (800 – 900) кГц = 100 кГц, и этот преобразованный сигнал под «маской» полезного сигнала беспрепятственно пройдет на выходные каскады приемника и будет прослушиваться наряду с полезным сигналом станции.

Уменьшить уровень приема зеркальной помехи можно увеличением значения промежуточной частоты. Например, возьмем частоту гетеродина не 900 кГц, а, предположим, 700 кГц. Тогда, значение промежуточной частоты f пч = fc - f г = 300 кГц, а зеркальной станцией уже будет являться другая станция f з = fc - 2 f пч = 1000 – 2·300 = 400 кГц. Т.е. данная зеркальная станция f з = 400 кГц даст такую же промежуточную частоту, что и полезная: (400 – 700) кГц = 300 кГц.

А теперь, посмотрим на рис. 2.7,а, где приведена ось частот с рабочими частотами станций. Как видим, станция на частоте 800 кГц, которая считалась зеркальной при частоте гетеродина 900 кГц, проходила через резонансные контуры ВЦ и УВЧ с ослаблением порядка 0,3 (судя по масштабу рисунка). А станция на частоте 400 кГц, зеркальная для частоты гетеродина 700 кГц, уже так далеко отстоит от частоты полезной станции, что вряд ли пройдет через резонансные контуры ВЦ и УВЧ.

С другой стороны, высокая промежуточная частота ведет к ухудшению избирательности по соседним каналам. В данном примере, при добротности резонансных контуров УПЧ Q = 20, полоса пропускания УПЧ составит:

2Δ f УПЧ = f пч/Q = 1000 -700/20 = 15 кГц.

Через такую полосу может пройти вместе с полезной станцией, минимум еще две соседние станции (ориентировочно с ослаблением 0,5).

Поэтому, для ослабления приема зеркальных помех применяют метод двойного (или даже тройного) преобразования частоты, при котором, после усилителя УПЧ ставят еще один или два преобразователя частоты. Тогда, (при двойном преобразовании) выбором высокого значения первой промежуточной частоты устраняют зеркальную помеху, а последующим выбором низкого значения второй промежуточной частоты, обеспечивают избирательность по соседним помехам.

Кроме того, подавление сигналов по зеркальному каналу (зеркальным помехам) осуществляется также с помощью специальных полосовых фильтров, включаемых во входную цепь приемника. Они содержат резонансные контуры, которые настраиваются на частоту принимаемого сигнала.

2.2 Радиоканалы с однополосной модуляцией

Однополосная модуляция (ОМ) является разновидностью амплитудной модуляции и широко применяется в радиосвязи для уменьшения ширины спектра сигнала (уплотнения каналов) и эффективного использования мощности передающей радиоаппаратуры.

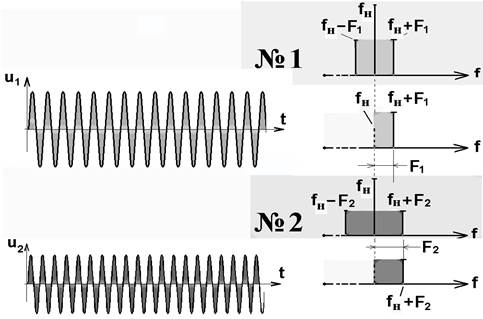

Для пояснения метода однополосной модуляции, рассмотрим более подробно «поведение» боковых составляющих спектра АМ сигнала (рис. 2.2,в).

На рис. 2.8,в сравнении, изображены временные и спектральные диаграммы только верхних составляющих u 1 и u 2 АМ сигналов №1 и №2 с одинаковой несущей частотой f н. Эти составляющие соответствуют разным значениям первичного сигнала на выходе микрофона: первый случай соответствует более громкому голосу, но меньшей частоты (F 1); второй – менее громкому, но голос «повыше» (F 2). Как видим, по приведенным на рисунке спектрам, в первом случае верхняя составляющая больше по амплитуде, но ближе к значению f н. Во втором случае – меньше по амплитуде, но дальше от f н.

Рис. 2.8 Временные диаграммы и спектры боковых составляющих

Таким образом, при передаче речевых сообщений, когда на выходе микрофона изменяется амплитуда и частота первичного сигнала, в спектре АМ сигнала соответственно изменяется амплитуда боковой составляющей, а ее положение на оси частот все время «плавает» относительно составляющей f н. Нижняя составляющая боковой полосы АМ сигнала ведет себя аналогично, поскольку является «зеркальным» отображением верхней составляющей.

Напрашивается вывод – нужно ли затрачивать энергию передатчика на излучение нижней боковой составляющей, которая, по сути дела, является «дублером» верхней?

Предположим, убрали составляющую нижней боковой полосы, а заодно и колебание несущей частоты (запомнив ее значение). Теперь, в приемнике, если смешать принимаемую составляющую верхней боковой полосы f н + F 2 с составляющей f н (значение которой помним и потому можем воссоздать ее генератором высокой частоты), то значение разностной частоты F р = ( f н + F ) - f н = F и даст нам искомое значение частоты первичного сигнала микрофона передатчика.

Таким образом, в передатчике сигнал с однополосной модуляцией можно получить из спектра АМ сигнала, подавляя сигнал несущей частоты и одну из боковых полос. А в приемнике – необходим преобразователь частоты, в котором, в качестве гетеродина, следует применить генератор, создающий колебание частоты f н . Нагрузкой преобразователя должен быть фильтр, настроенный на разностную частоту F р = ( f н + F ) - f н = F .

Такая однополосная связь имеет значительные преимущества по сравнению с двухполосной.

При передаче сообщений способом однополосной модуляции вся мощность передатчика, ранее распределявшаяся на излучение трех составляющих АМ сигнала, будет направлена на излучение одной боковой полосы. Поэтому, однополосная модуляция дает значительный выигрыш по мощности. Дальность связи, при этом, увеличивается почти в два раза. Кроме того, ширина спектра однополосного сигнала в два раза меньше полосы АМ сигнала, что позволяет более эффективно использовать частотный диапазон.

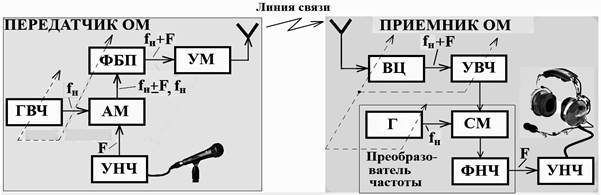

Структурная схема возможного построения радиоканала с однополосной модуляцией приведена на рис. 2.9.

Рис. 2.9 Структурная схема радиоканала с ОМ

В схеме передатчика для формирования однополосного сигнала применен фильтровый метод. Верхняя боковая полоса f н + F выделяется из спектра АМ сигнала с помощью фильтра боковой полосы ФБП. В схеме приемника сигнал разностной частоты F р = ( f н + F ) - f н = F, несущий сообщение, выделяется с помощью фильтра низкой частоты ФНЧ.

ОМ связь в основном применяется в ДКМВ радиостанциях. В МВ радиостанциях ее применение нецелесообразно из-за значительной нестабильности частоты радиосигналов.

В системах авиационной дальней связи применяются также радиоканалы с однополосной модуляцией и частично ослабленной несущей – ОМн. Такие радиоканалы применяются для связи с радиостанциями старого образца структуры АМ, или же для связи с быстро перемещающимися объектами.

Рассмотрим последний случай более подробно. Предположим, передатчик истребителя, летящего со скоростью 3000 км/час, излучает однополосный сигнал. Вследствие эффекта Доплера, частота принимаемого сигнала будет отличаться от частоты переданного. В этом случае, на выходе ФНЧ приемника, разностная частота F р будет отличаться от частоты сигнала микрофона на некоторое значение FΔ, т.е. F р = ( f н + F + FΔ) - f н = F + FΔ.

FΔ зависит от скорости взаимного (радиального) перемещения объектов Vr и от рабочей (несущей) частоты f н:

FΔ = Vr /λ = Vr · f н / c , (2.3)

где λ – длина радиоволны.

Для Vr=3000 км/час и f н = 120 МГц, значение FΔ составит 330 - 335 Гц.

Для устранения эффекта сдвига частоты FΔ, необходимо, чтобы частота генератора Г приемника (рис. 2.9) была также изменена на это значение FΔ.

Тогда F р = ( f н + F + FΔ) - ( f н + FΔ) = F, т.е. частота генератора Г должна подстраиваться принимаемым сигналом.

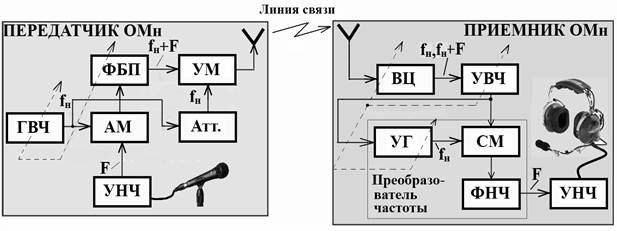

На рис. 2.10 приведена структурная схема возможного построения радиоканала с ОМн.

В схеме передатчика, к сигналу, полученному на выходе фильтра ФБП, подмешивается ослабленное колебание несущей частоты ((50 - 70) % от уровня несущей в режиме АМ)). Ослабление уровня несущей производится в аттенюаторе Атт. В приемном канале колебание f н фильтруется с помощью фильтра Ф f н и поступает на схему подстройки частоты СПЧ. В качестве СПЧ можно применить частотный детектор, полярность и амплитуда напряжения которого, зависит от величины и стороны ухода частоты фильтруемого сигнала относительно f н. Данное напряжение подается на варикап резонансного контура управляемого генератора УГ, подстраивая его частоту.

Рис. 2.10 Структурная схема радиоканала с ОМн

Передатчик с ОМн может применяться для связи с приемником структуры АМ. В этом случае вся мощность передатчика перераспределяется на излучение боковой полосы и несущей меньшего уровня.

Контрольные вопросы

1) Что называется модуляцией и в чем ее необходимость.

2) В каком параметре АМ сигнала содержится информация об амплитуде и частоте первичного сигнала?

3) От чего зависит ширина спектра АМ сигнала?

4) Дайте определение соседней станции.

5) Назовите недостатки приемника прямого усиления.

6) Что называется реальной чувствительностью приемника и от чего

она зависит?

7) Как и чем обеспечивается избирательность приемника

супергетеродинного типа по соседним и зеркальным каналам?

8) Объясните принцип однополосной модуляции.

9) Объясните принцип построения радиоканала с ОМ.

10) Преимущества однополосной модуляции перед двухполосной (АМ)?

11) Объясните принцип построения радиоканала с ОМн.