Рис. 1.14 Спектральный состав речевого сигнала

В соответствии с МСЭ-Т (Международной организацией по электросвязи), качество речи можно считать удовлетворительным, если передаются шесть формант. Спектр частот, при этом, может быть ограничен диапазоном 300 - 3400 Гц [4]. Такой сигнал называется сигналом тональной частоты (ТЧ).

1.3.2 Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов

Рассмотренные сигналы речевых сообщений относятся к непрерывным (аналоговым) сигналам. Вместе с тем, в факсимильной, телевизионной связи, в системе передачи данных, приходится иметь дело с сигналами другой формы (рис. 1.10 и рис. 1.11), спектр которых, отличается от аналоговых.

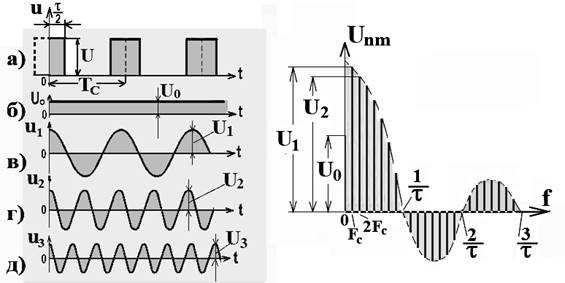

Рассмотрим спектр периодической последовательности импульсов, временная диаграмма которой представлена на рис. 1.15,а.

Периодическая последовательность импульсов, характеризуется такими параметрами:

- периодом следования TC или частотой повторения импульсов FC = 1/ TC;

- амплитудой импульса U m;

- длительностью импульса τ.

Не приводя математических выкладок, просто продемонстрируем, что данную последовательность импульсов можно получить путем алгебраического сложения:

- постоянного напряжения U0 (постоянная составляющая) (рис. 1.15,б);

- косинусоидального колебания первой гармоники с частотой FC = 1/ TC (рис. 1.15,в);

- косинусоидального колебания второй гармоники с частотой 2F C (рис. 1.15,г);

- косинусоидального колебания третьей гармоники с частотой 3F C (рис. 1.15,д) и т. д.

Чем больше гармоник «участвует» в таком алгебраическом сложении, тем ближе суммарное колебание к форме импульсной последовательности.

На рис. 1.16 приведена спектральная диаграмма периодической последовательности прямоугольных импульсов, на которой пунктирной линией изображена огибающая спектра.

Рис. 1.15 Периодическая последовательность Рис. 1.16 Спектральная диаграмма

прямоугольных импульсов (а) и временные периодической последовательности

диаграммы составляющих (б-д) прямоугольных импульсов

В спектральной диаграмме, на «нулевой» частоте указана спектральная линия постоянной составляющей U0, затем линия первой гармоники на частоте F C , линия второй гармоники на частоте 2F C , и т.д. Амплитуда каждой последующей гармоники меньше предыдущей, т.е. U 1 m > U 2 m > U 3 m…, а их частота кратна частоте следования FC .

Форма огибающей спектра определяется отношением sinx/x, где x = nF C , n - целое число. Как видим, огибающая спектра по форме представляет затухающую кривую, которая пересекает ось абсцисс через равные интервалы частот 1/ τ, 2/ τ, 3/ τ, ..., причем в первых двух ветвях, т. е. в диапазоне частот от 0 до 2/ τ, сосредоточено 95 % всей энергии импульса, остальные же 5 % приходятся на частоты от 2/τ до ∞.

Чем меньше длительность импульса τ , тем шире область частот спектра, в пределах которой распределяется основная часть энергии импульсов. Например, для τ = 1 мкс, ширина спектра ∆ F = 2/ τ = 2/10-6 = 2 МГц (с сохранением 95 % энергии импульсов), а для τ = 0,1 мкс, ∆ F = 20 МГц. Для приема таких импульсных последовательностей, ширина полосы пропускания приемника должна быть 2 МГц для τ = 1 мкс и 20 МГц для τ = 0,1 мкс.

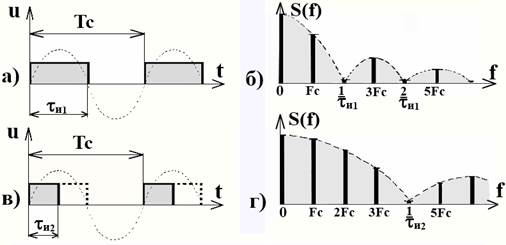

Количество спектральных линий в пределах частотного диапазона от 0 до 1/ τ, зависит от соотношения между периодом следования TC и длительности импульса τ. Демонстрация такой зависимости приведена на рис. 1.17.

Рис. 1.17 Диаграммы периодической последовательности прямоугольных импульсов:

а) временные для τИ1; б) спектральные для τИ1;

в) временные для τИ2; г) спектральные для τИ2

Как видим, если длительность импульса составляет половину периода колебания (колебание изображено пунктирной линией) или половину периода следования TC, т.е. τИ1 = TC /2, то на спектральной диаграмме (рис. 1.17,б) в пределах частотного промежутка от 0 до 1/τИ1 помещается две спектральные линии FC и 2FC (составляющая на частоте 2FC равна нулю). При уменьшении длительности импульса вдвое (τИ2 = TC /4), на частотном промежутке от 0 до 1/τИ2 размещается уже четыре спектральные линии FC , 2FC , 3FC и 4FC (не считая спектральной линии постоянной составляющей) (рис. 1.17,г).

Таким образом, чем больше отношение TC /τ, тем большее количество спектральных составляющих помещается в пределах частотного диапазона от 0 до 1/ τ.

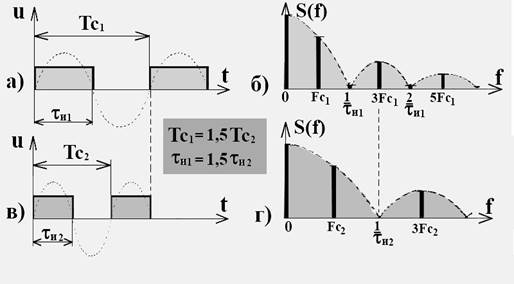

При одновременном изменении и периода следования и длительности импульса, причем так, что отношение TC/τ остается неизменным, происходит только расширение или сужение спектра, число же спектральных линий не изменяется. На рис. 1.18 приведен пример расширения спектра сигнала для случая, если и период следования и длительность импульса уменьшается в полтора раза.

В существующих системах связи, ширина спектра сигналов рассчитывается исходя из следующих соображений.

В телеграфии длительность импульса (при скорости F с = 50 импульсов/с) составляет 1/50 = 0,02 с. При этом, ширина спектра таких сигналов F = 2/ τ = 2/0,02 с = 50 Гц. При скорости 2400 импульсов/с (среднескоростная система передачи данных) ширина спектра сигнала равна примерно 4800 Гц.

Рис. 1.18 Диаграммы периодической последовательности прямоугольных импульсов:

а) временные для τИ1; б) спектральные для τИ1;

в) временные для τИ2; г) спектральные для τИ2

Спектр факсимильных сигналов (§1.2) обычно имеет полосу частот 1500 - 3000 Гц. Ширина спектра факсимильного сигнала зависит от скорости развертки изображения и размеров светового пятна. Например, на стандартном листе бумаге форматом А4, в одной строке помещается примерно 1000 черно-белых элементов изображения при ширине светового пятна 0,2 мм. Если скорость развертки составляет 60 строк в минуту, т.е. каждая строчка считывается за 1 с, то за эту секунду 500 раз будет осуществлен переход с черного на белое или наоборот, и, следовательно, максимальная частота чередования импульсов – 500 Гц.

Для передачи газет применяются высокоскоростные факсимильные аппараты с шириной светового пятна 0,05 мм (в обычном случае 0,1 - 0,2 мм). Это требует повышенную скорость развертки и позволяет передавать одну полосу газеты за 2 - 3 мин. Таким образом, спектр факсимильного сигнала при передаче газетных полос расширен до 180 кГц.