Рис.1.7 Принцип действия передающей Рис.1.8 Приемная телевизионная

телевизионной трубки типа видикон: трубка кинескопа:

1-объект; 2-объектив; 3-вакуумный баллон; 1-электронный прожектор;

4-пластина; 5-мишень; 6-электронный луч; 2-управляющий электрод; 3-анод;

7-электронный инжектор; ФС-фокусирующая 4-отклоняющая система;

система; ОС-отклоняющая система 5-электронный луч;

6-вакуумный баллон; 7-люминофор

Изображение передаваемого объекта (1) проецируется с помощью объектива (2) через стекло вакуумного баллона (3) на светочувствительный слой (5), именуемый мишенью.

Этот слой нанесен на пластину (4) – прозрачную для света металлическую пленку, нанесенную на внутреннюю поверхность стекла (3). Электронный прожектор (7) создает электронный луч (6), который концентрируется на мишени фокусирующей системой (ФС). Развертка – движение луча по строкам (горизонтали) и перпендикулярно к ним (по вертикали) – производится с помощью отклоняющей системы (ОС). Под действием попавшего на мишень света электрическое состояние мишени вследствие внутреннего фотоэффекта изменяется.

При проецировании изображения на мишень проводимость отдельных ее участков изменяется пропорционально их освещенности. Чем выше освещенность, тем больше проводимость мишени. Проводимость всех неосвещенных участков минимальна и одинакова.

Разность между токами iс, протекающими через резистор нагрузки R, когда электронный луч развертки находится на освещенном и неосвещенном участках, образует сигнал изображения. Напряжение видеосигнала u с снимается с резистора R.

Таким образом, световой поток, отраженный от подвижного изображения преобразуется в видиконе в проводимость мишени. С нагрузки R снимается электрический сигнал (видеосигнал), в изменении амплитуды которого, заложено сообщение.

Для преобразования видеосигнала в оптическое изображение, применяются различные способы. Наибольшее распространение получили электромеханический, фотографический, электрохимический и электронный.

В качестве примера рассмотрим электронный способ, который основан на применении приемной телевизионной трубки – кинескопа, изображенного на рис. 1.8 [9].

Здесь используется электронная схема развертки. Кинескоп представляет собой стеклянный вакуумный баллон (6). На внутреннюю поверхность широкой части баллона нанесен слой люминофора (7) – вещества, способного светиться при облучении его электронами. Источником электронов в кинескопе является электронный прожектор (1), создающий поток электронов, который под действием фокусирующей системы (не показано на рисунке) формируется в электронный луч (5). Этот луч под действием ускоряющего электрического поля анода (3) направляется на люминофор, вызывая свечение того участка, на который он падает.

Яркость свечения участка люминофора зависит от силы тока луча, а ток луча определяется напряжением на управляющем электроде (2). На управляющий электрод кинескопа подается видеосигнал, в изменении амплитуды которого, заложен «отпечаток» сообщения. Этот сигнал и определяет силу тока луча и яркость свечения того или иного участка люминофора.

Под действием отклоняющей системы (4) электронный луч "пробегает" всю поверхность люминофора, высвечивая на нем строку за строкой. Если лучи передающей трубки и кинескопа движутся синхронно и синфазно, луч кинескопа будет создавать на экране изображение, соответствующее тому, которое передается. Скорость движения луча по экрану обеспечивает формирование 24 кадров в секунду.

Таким образом, искомое сообщение проявляется в яркости свечения участком экрана кинескопа.

1.3 Электрические сигналы: классификация, параметры

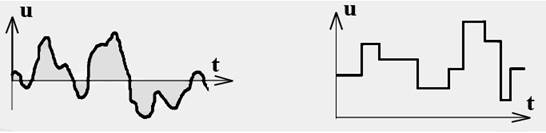

Электрические сигналы различают на непрерывные и дискретные сигналы. Непрерывный электрический сигнал часто называют аналоговым.

Аналоговые сигналы, например речевые, описываются непрерывной функцией времени (рис. 1.9).

Рис.1.9 Временная диаграмма Рис.1.10 Временная диаграмма

аналогового сигнала дискретного сигнала

Дискретные электрические сигналы характеризуются конечным числом значений информационного параметра. Например, электрический сигнал, изображенный на рис. 1.10, имеет 9 значений амплитуды. Подобной формы сигнал может быть на выходе видикона в телевидении или же, ФЭУ в факсимильной связи.

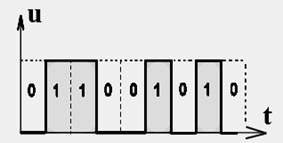

В системе передачи данных, информационный параметр может принимать одно из двух значений: «1» или «0»; где значению «1» соответствует высокий уровень напряжения или тока, а значению «0» – низкий. Дискретные электрические сигналы такого вида называются цифровыми (рис. 1.11).

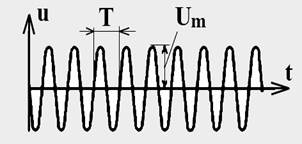

Сигналы делятся также на периодические, значения которых повторяются через определённые промежутки времени, и непериодические.

Простейший периодический сигнал имеет форму гармонического колебания (рис. 1.12), математическое выражение которого, имеет следующий вид:

, (1.1)

, (1.1)

где: u - мгновенное или текущее значение напряжения сигнала;

Um - амплитудное значение напряжения (амплитуда);

ω - угловая (круговая) частота сигнала. Период T, угловая частота ω и частота f связаны зависимостью: ω = 2π f , f = 1/ T ;

- начальная фаза. Начальная фаза сигнала на рис. 1.12 равна 180°.

- начальная фаза. Начальная фаза сигнала на рис. 1.12 равна 180°.

Рис. 1.11 Временная диаграмма Рис. 1.12 Временная диаграмма

цифрового сигнала гармонического сигнала

Для гармонических сигналов, период T соответствует одному колебанию, т.е. в течение периода текущая фаза сигнала изменяется от 0º до 360º. Величина, обратная периоду называется частотой. Частота f характеризует количество колебаний в единицу времени. Например, частота f = 50 Гц означает, что в течение одной секунды совершается 50 колебаний. Применяется также другая размерность: килогерц (1 кГц = 103 Гц); мегагерц (1 МГц = 106 Гц); гигагерц (1 ГГц = 109 Гц).

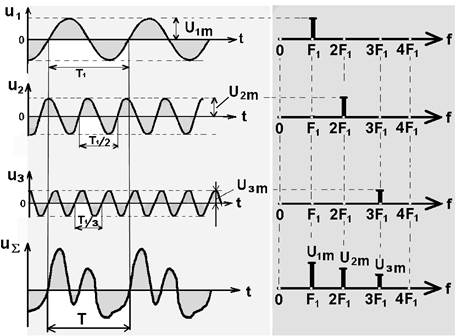

1.3.1 Понятие спектра сигнала

Как известно, обычный видимый свет является сложным, состоящим из простейших цветов (цвета радуги), каждый из которых, имеет свою частоту электромагнитных колебаний. Эти цвета образуют спектр света.

В системах электросвязи также приходится иметь дело со сложными сигналами, которые, в общем случае, состоят из простейших гармонических колебаний разных частот.

Например, на рис. 1.13 представлен результат алгебраического сложения трех гармонических сигналов u 1 , u 2 и u 3, периоды колебаний которых, соответственно Т1, Т2 и Т3 [11].

а) б)