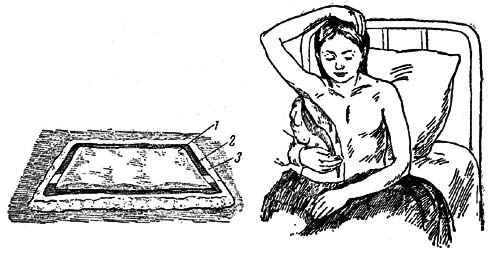

Рис. 3. Согревающий компресс. 1 - марлевая салфетка; 2- клеенка; 3- слой ваты.

Тема 5.2 Социально – медицинские услуги

Особенности проведения реабилитационных мероприятий, в том числе на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка – инвалида)

Предоставление реабилитационных услуг, в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно – ортопедические изделия

Правила выполнения медицинских процедур по назначению врача

Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации клиента, сопровождение клиента в стационарные медицинские учреждения для госпитализации и посещение его в этих учреждениях

Санитарно – гигиенические процедуры (обтирание, отмывание больного, вынос судна, мытье лежачего больного в ванне полностью, мытье головы, стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, смена постельного и нательного белья, кормление ослабленных больных)

Особенности консультирования родственников клиента и приобретении ими практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами

Проведение мероприятий социальной и медицинской реабилитации и абилитации инвалидов предусмотрено российским законодательством. Финансирование данных услуг осуществляется из федерального бюджета. Помимо прочего, в программу комплексной реабилитации и абилитации инвалидов входит обеспечение граждан, чья работоспособность утрачена или ограничена, необходимыми техсредствами, а в случае их поломки – услугами по ремонту.

Чем отличается реабилитация от абилитации инвалидов

Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ11 (вступил в силу 15 мая 2012 г.) Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, принятую Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106. В Конвенции инвалидность понимается как эволюционирующее понятие, результат взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, препятствующее их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Согласно ст. 1 Конвенции, к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, затрудняющими их полное и эффективное участие в жизни общества наравне с другими при взаимодействии с различными барьерами.

Таким образом, ратифицировав эту Конвенцию, Российская Федерация должна переориентировать сложившуюся систему социальной защиты инвалидов на прогрессивную политику устранения барьеров и препятствий, которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Назрела необходимость в смене приоритетов — государственная поддержка инвалидов не может сводиться только лишь к социальным выплатам. Первостепенной задачей должно стать обеспечение возможности инвалидам быть полноценными членами общества, вести независимый образ жизни и активно развиваться как личность.

В связи с этим в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»2 с 1 января 2020 г. корректируется понятие «реабилитация инвалидов» и вводится новый термин «абилитация инвалидов».

Чем же отличается реабилитация от абилитации инвалидов, и проведение каких мероприятий предусмотрено для граждан, полностью или частично утративших работоспособность?

Реабилитация инвалидов определяется как система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Цель реабилитации обозначена как реанимирование утраченных в связи с инвалидностью способностей. В то время как абилитация инвалидов — это система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. То есть она направлена на привитие новых умений и навыков инвалиду для полноценной жизни в социуме. Таким образом, законодательство теперь ориентируется не только на восстановление способностей инвалида, утраченных в связи со стойким расстройством здоровья, но и на обеспечение дальнейшего развития инвалида как личности. В совокупности реабилитация и абилитация инвалидов должны быть направлены на полное устранение (в идеале) или наиболее полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов (как минимум) в целях их социальной адаптации, в том числе достижение ими материальной независимости и свободной интеграции в общество.

В измененной редакции Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» более полно раскрываются основные направления реабилитации и абилитации инвалидов — это:

· медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение ;

· профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственная адаптация;

· социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая и социокультурная реабилитация, социально-бытовая адаптация;

· физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Для реализации этих основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов требуется целый ряд обеспечительных мер организационно-правового характера:

· предоставление инвалидам технических средств реабилитации;

· создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации («безбарьерная среда»);

· полное и доступное информационное обеспечение инвалидов и членов их семей по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов.

Организацию мероприятий медицинской и социальной реабилитации инвалидов осуществляют специальные организации, которые прошли аккредитацию в установленном законодательством РФ порядке (за исключением организаций, осуществляющих медицинскую деятельность). При необходимости федеральные учреждения медико-социальной экспертизы могут привлекать эти организации к разработке индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2020 году

За счет федерального бюджета государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг в рамках специального перечня, утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Государство в 2020 году гарантирует обеспечение инвалидов следующими техническими средствами реабилитации:

· трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни;

· кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные;

· протезы и ортезы;

· ортопедическая обувь;

· противопролежневые матрацы и подушки;

· приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов;

· специальная одежда;

· специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения;

· собаки-проводники с комплектом снаряжения;

· медицинские термометры и тонометры с речевым выходом;

· сигнализаторы звука световые и вибрационные;

· слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления;

· телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами;

· телефонные устройства с текстовым выходом;

· голосообразующие аппараты;

· специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники);

· абсорбирующее белье, подгузники;

· кресла-стулья с санитарным оснащением.

Порядок предоставления технических средств реабилитации инвалидам

Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования РФ, передаются инвалидам в безвозмездное пользование (т. е. они не подлежат продаже или дарению третьим лицам). Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2020 г. № 215н.

Предоставление технических средств реабилитации инвалидов осуществляется по месту их жительства уполномоченными органами в порядке, определяемом постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240. Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом (либо его представителем) в территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту жительства инвалида. В 21 регионе Российской Федерации федеральные полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации переданы в ведение субъектов РФ15, их реализуют учреждения социальной защиты населения. При подаче заявления должен быть представлен документ, удостоверяющий личность инвалида (или его представителя), индивидуальная программа реабилитации и документы, подтверждающие полномочия представителя инвалида (если он обращается от имени инвалида). Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования инвалида предоставляется по его усмотрению (необязательно).

В 15-дневный срок с даты поступления заявления уполномоченный орган (Фонд социального страхования или учреждение социальной защиты населения) должен письменно уведомить инвалида о постановке его на учет по обеспечению техническим средством. Вместе с уведомлением инвалиду выдается направление на получение либо изготовление технического средства в отобранные в установленном порядке организации, обеспечивающие техническими средствами. Если инвалиду требуется ехать к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и обратно, ему также выдается специальный талон на право бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном транспорте и (или) именное направление для бесплатного получения проездных документов на проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом транспортных организаций, отобранных в установленном законом порядке.

Ремонт технического средства (изделия) осуществляется бесплатно на основании заявления, поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в уполномоченный орган, и заключения медико-технической экспертизы. В заключение медико-технической экспертизы указываются причины неисправности технического средства (изделия), а также виды ремонта и даются рекомендации об организации, осуществляющей проведение ремонта и обеспечение новым техническим средством (изделием). При установлении невозможности ремонта технического средства (изделия) в заключение медико-технической экспертизы делается вывод о необходимости досрочной замены технического средства (изделия) и указываются причины его досрочной замены.

Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования РФ. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами, в том числе выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, осуществляются территориальными органами Фонда социального страхования РФ.

Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации определен приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. № 998н. Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе комплексной оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами. По медицинским показаниям и противопоказаниям определяется необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности.

Социальные услуги по реабилитации инвалидов

В число медицинских и социальных услуг по реабилитации инвалидов в федеральный перечень включены:

· восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности);

· реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалидности);

· санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

· протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов;

· обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации).

Также к оказываемым услугам по реабилитации инвалидов за счет федерального бюджета относятся:

· ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

· содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной денежной компенсации);

· предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу).

Индивидуальная программа комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

С 1 января 2020 г. в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вводится новое понятие «индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида». Под ней понимается комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, который включает отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации реабилитационных мер (медицинских, профессиональных и др.), направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Форма новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, порядок ее разработки и реализации должны быть утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ в ближайшее время. Пока на сегодняшний день действует прежний Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008 г. № 379н.

Согласно указанному Порядку, индивидуальная программа медицинской и социальной реабилитации инвалида (ИПР) разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных.

Специалисты бюро медико-социальной экспертизы обязаны подробно разъяснить инвалиду (или его законному представителю), какие цели и задачи ставятся в рамках разработанного курса реабилитации, какие результаты и социально-правовые последствия прогнозируются после проведения включенных в ИПР реабилитационных мероприятий. В акте освидетельствования должна быть сделана отметка о дате, когда была проведена разъяснительная беседа.

Процедура разработки ИПР включает ряд следующих этапов:

· проведение реабилитационно-экспертной диагностики;

· оценка реабилитационного потенциала;

· определение реабилитационного прогноза и определение мероприятий, технических средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, круга интересов, уровня притязаний, социального статуса и реальных возможностей социапьно-средовой инфраструктуры.

При разработке ИПР необходимо учитывать те рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации, которые были указаны в направлении на медико-социальную экспертизу от медицинской организации, где гражданин получал лечебно-профилактическую помощь. При необходимости руководитель бюро медико-социальной экспертизы может пригласить для участия в формировании

ИПР специалистов учреждений здравоохранения, государственных внебюджетных фондов, государственной службы занятости населения, работодателей, педагогов и других специалистов. Они участвуют с правом совещательного голоса. Если требуется провести какие-то сложные виды реабилитационно-экспертной диагностики, гражданина могут направить в вышестоящее федеральное учреждение медико-социальной экспертизы для разработки или коррекции ИПР.

ИПР разрабатывается сроком на 1 год, 2 года или бессрочно, для ребенка-инвалида — на 1 год, 2 года или до достижения гражданином возраста 18 лет. Сформированная ИПР подписывается руководителем соответствующего бюро медико-социальной экспертизы, инвалидом (либо его законным представителем), заверяется печатью и выдается на руки инвалиду (его законному представителю).

Согласно порядку реализации индивидуальной программы реабилитации, если инвалид (его законный представитель) отказывается подписать сформированную ИПР, она приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина. Копия ИПР в данном случае может быть выдана инвалиду (его законному представителю) по его заявлению. Если возникает необходимость изменить или дополнить ИПР, должно быть оформлено новое направление на медико-социальную экспертизу, и ИПР составляется заново. В случае несогласия с решением бюро о рекомендуемых реабилитационных мероприятиях инвалид (его законный представитель) может обжаловать его в установленном порядке.

Реализацию ИПР осуществляют учреждения государственной службы реабилитации инвалидов, негосударственные реабилитационные учреждения, образовательные учреждения и другие организации. Закон придает обязательный характер ИПР — ее должны исполнять все соответствующие органы государственной власти, местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Функции по координации мероприятий в рамках реализации ИПР, а также по оказанию необходимого содействия инвалиду возлагаются на органы социальной защиты населения. Результаты проведения мероприятий медицинской, психолого-педагогической, социальной и профессиональной реабилитации оцениваются специалистами бюро при очередном освидетельствовании инвалида.

Для самого инвалида индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет рекомендательный характер. За ним сохраняется право отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации.

Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых в порядке, установленном законодательством.

Если инвалид (или его представитель) отказывается от индивидуальной программы реабилитации или абилитации в целом или в части, это освобождает соответствующие органы государственной власти, местного самоуправления, а также организации от ответственности за ее исполнение. Инвалид лишается права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм, на которые возложено проведение мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. В свою очередь указанные органы и организации должны предоставлять информацию об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида мероприятий в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы.

Одна из основных обязанностей ухаживающего персонала - правильное и своевременное выполнение назначений врача. Каждой медсестре следует на практике овладеть техникой всех простейших процедур, выполнение которых может быть ей поручено. Она должна уметь ставить банки, горчичники, грелки, пузырь со льдом, припарки, делать согревающие компрессы, уметь ввести капли в глаза, промыть полость носа, научиться стерилизовать инструментарий, готовить посуду и другие предметы для выполнения всех процедур (рис. 1-3).

Сухие банки ставят по назначению врача. Прежде чем поставить банки, кожу больного смазывают вазелином. Банки оставляют на коже 10-15 минут, поэтому надо, чтобы больной сам выбрал себе удобное положение, исключающее необходимость двигаться в течение этого времени.

Банки должны быть сухими и чистыми. Чтобы поставить банки, надо горящую на помазке вату, предварительно слегка смоченную спиртом, быстро ввести в банку и сейчас же удалить, а банку приставить к коже. Благодаря получившемуся отрицательному давлению кожа всасывается в банку.

Для того чтобы снять банку, ее одной рукой отклоняют в сторону, а другой осторожно надавливают на кожу противоположной стороны. Банка легко отпадает. После этого кожу еще раз смазывают вазелином.

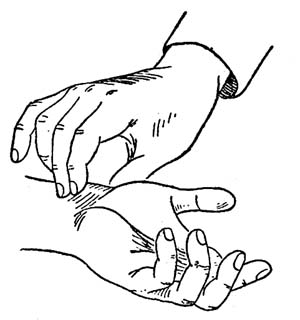

Рис. 1. Определение пульса

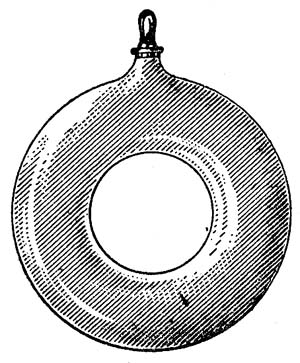

Рис. 2. Подкладной круг

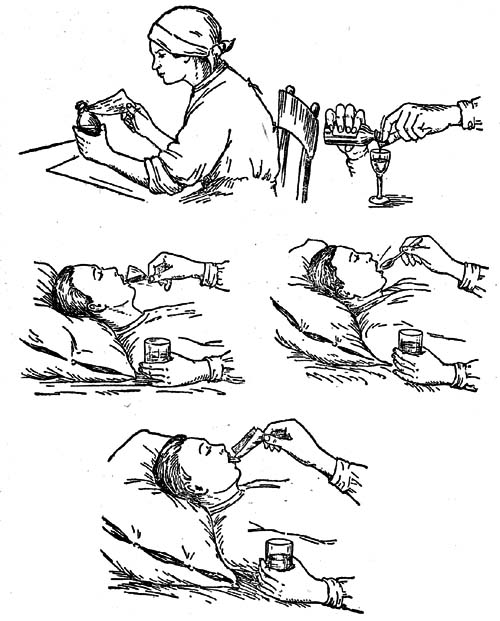

Рис. 3. Дача лекарства больному

Надо остерегаться нагревать края банки, так как при этом можно обжечь кожу больного.

Банку с резиновым баллоном ставят следующим образом: баллон сжимают рукой, прикладывают банку к коже и разжимают баллон; воздух в нем делается разреженным и банка пристает к коже.

Горчичники тоже ставят по назначению врача. Горчичник готовится следующим образом: несколько ложек сухой горчицы смешивают с теплой водой до густоты теста. Полученную массу намазывают на тонкую материю и сверху прикрывают таким же по размеру куском материи. Горчичник прикладывают точно на указанное врачом место и держат его в течение 10-20 минут до появления резкой красноты. Дольше оставлять горчичник нельзя, так как можно вызвать ожог с образованием пузырей.

В продаже имеются готовые горчичники (бумажные). Их смачивают водой и прикладывают к намеченному участку кожи.

После того как горчичник снят, кожу надо тщательно обмыть, чтобы удалить частицы горчицы.

Согревающий компресс накладывается следующим образом. Кусок материи смачивают водой комнатной температуры, хорошо отжимают и прикладывают к больному месту. Поверх материи кладут вощаную бумагу или клеенку больших размеров. На клеенку или вощаную бумагу кладут серую или компрессную вату, теплый шерстяной платок, фланель и т. д. размером несколько больше клеенки. Компресс укрепляют при помощи бинта (рис. 3).

Рис. 3. Согревающий компресс. 1 - марлевая салфетка; 2- клеенка; 3- слой ваты.

Компресс ставится на 8-12 часов, причем все это время он должен быть теплым и влажным. После снятия компресса кожу смазывают вазелином.

Припарки приготовляют из льняного семени или из отрубей. Их заваривают кипятком до получения густой кашицы. Последнюю кладут в заранее приготовленный мешочек. Когда эта масса в мешочке несколько остынет и не будет очень горячей, ее прикладывают к коже. Через 1-2 часа остывшую припарку сменяют вновь приготовь ленной.

Грелки могут быть металлические, резиновые, электрические и химические. При отсутствии специальных сосудов для грелок используют бутылки, до половины наполненные горячей водой. Ухаживающий персонал должен следить, чтобы грелки не вызывали ожогов на коже. Лучше обертывать их полотенцем перед тем, как положить на кожу.

Пузырь для льда наполняют мелкими кусочками льда, снегом или даже просто холодной водой. Прежде чем привинтить пробку пузыря, его надо положить на стол, расправить дно и умять снег или лед, иначе в пузыре останется много воздуха и он не будет плотно прилегать к телу.

Перед тем, как положить пузырь со льдом, его надо вытереть и завернуть в сухое полотенце.

Если нет пузыря Для льда, можно взять бутылку и наполнить ее снегом или холодной водой.

Для введения в глаза капель пользуются «глазной пипеткой. Она представляет собой стеклянную трубку, один конец которой оттянут и сужен, а другой снабжен резиновым баллончиком. Перед тем, как ввести кайли, надо тщательно промыть и прокипятить пипетку. Руки должны быть тщательно вымыты.

Стеклянный суженный конец пипетки вводят в пузырек с каплями и в это время сдавливают резиновый баллончик. Когда отпускают баллончик, он распрямляется и засасывает капли в стеклянную трубку. Больной лежит или сидит с запрокинутой головой. Нижнее веко его оттягивают вниз одной рукой, а другой нажимают на резиновый баллончик, выпуская назначенное количество капель. Капли попадают на слизистую оболочку нижнего века. Прикасаться пипеткой к глазу нельзя.

Для промывания глаз существуют глазные ванночки.

Промывание носа производится из резинового баллончика: последовательно промывают сначала одну, а потом другую ноздрю.

ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР

В стационарные структурные подразделения учреждений здравоохранения госпитализируются:

1) пациенты, нуждающиеся в квалифицированном обследовании и стационарном лечении по направлению врачей амбулаторно-поликлинических структурных подразделений в плановом порядке;

2) пациенты по направлению станций скорой и неотложной медицинской помощи;

3) пациенты по жизненным показаниям без направления организаций здравоохранения, то есть так называемое «самостоятельное обращение».

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

При поступлении в стационар по направлению пациент (сопровождающее лицо) предоставляет направление на госпитализацию установленной формы, страховой медицинский полис, документ, удостоверяющий личность, выписку из истории болезни (амбулаторной карты).

На госпитализируемых больных заводится соответствующая медицинская документация, сдаются вещи на хранение в гардероб. Пациент сопровождается персоналом в соответствующее отделение.

В случае отказа от госпитализации дежурный врач оказывает пациенту необходимую медицинскую помощь и в журнале отказов от госпитализации делает запись о причинах отказа и принятых мерах.

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА В СТАЦИОНАРЕ

При стационарном лечении пациент может пользоваться личным бельем, одеждой и сменной обувью, принимать посетителей в установленные часы вспециально отведенном месте, за исключением периода карантина, и если это не противоречит санитарно-эпидемиологическому режиму.

Посещение пациентов, находящихся на строгом постельном режиме, допускается при условии наличия сменной обуви, халата и пропуска, оформленного лечащим (дежурным) врачом. Ассортимент продуктовых передач должен соответствовать назначенной диете.

При лечении (обследовании) в условиях стационара пациент обязан: соблюдать санитарно-гигиенические нормы пользования бытовыми коммуникациями (холодильник, душ, санузел); соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе предписанный лечащим врачом; своевременно ставить в известность дежурный медицинский персонал об ухудшении состояния здоровья.

Самовольное оставление пациентом стационара расценивается как отказ от медицинской помощи с соответствующими последствиями, за которые учреждение ответственности не несет.

Выписка пациентов производится лечащим врачом по согласованию с заведующим отделением стационара.

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ

Во время нахождения в стационаре пациент имеет право, вне зависимости от того, платно или бесплатно ему оказывается медицинская помощь, на комфортные условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Значительная часть объектов здравоохранения не соответствует требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и техническим нормам, нуждается в текущем и капитальном ремонте, обеспечении мебелью, хозяйственным инвентарем, расходными материалами и иными средствами, необходимыми для качественного оказания населению медицинской помощи, гарантированной ст. 41 Конституции Российской Федерации.

В стационарах организаций здравоохранения для пациентов должны быть организованы безопасные условия пребывания. Помещения стационара должны быть оборудованы средствами пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре. Пути эвакуации людей при пожаре должны быть свободными, не загроможденными. Для инвалидов и других маломобильных групп населения в медицинских учреждениях должны быть созданы специальные условия (пандусы, лифты и т.п.).

Кроме того, в стационарах организаций здравоохранения должно быть все необходимое оборудование для качественного оказания медицинской помощи. Оборудование, которое в обязательном порядке должно быть в стационаре больницы, регламентируется в порядках оказания медицинской помощи, утверждаемых Министерством здравоохранения РФ. Надзор за соблюдением указанных порядков осуществляют контрольные органы, в том числе прокуратура.

Организация здравоохранения должна иметь резервные источники электроснабжения и водоснабжения. Внезапное отключение электричества или водоснабжения не должны приводить к прекращению деятельности учреждений, и тем более не должны отражаться на качестве оказания медицинской помощи, причинять вред здоровью пациентов. В случае если такое происходит, налицо ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей, которое должно повлечь возбуждение уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность).

В организациях здравоохранения должны соблюдаться правила по установке, размещению, эксплуатации физиотерапевтической аппаратуры, внутренней отделке помещений, использованию средств индивидуальной защиты персонала, организации рабочих мест персонала, соблюдаться санитарные требования и гигиенические нормативы, касающиеся условий труда медицинских работников.

В целях надзора за исполнением законодательства, регламентирующего вопросы технического и санитарного состояния зданий, в которых расположены медицинские учреждения, а также в целях надзора за законностью расходования бюджетных средств, выделяемых на содержание зданий, их строительство и ремонт, необходимо не только своевременно реагировать на выявленные нарушения закона, но и обращать внимание на исполнение законов органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения при осуществлении ими финансирования, содержания, строительства и ремонта зданий государственных и муниципальных медицинских учреждений.

Федеральный закон от 21.112011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет не только правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; права и обязанности человека и гражданина в сфере здравоохранения и гарантии реализации этих прав, но также полномочия и ответственность федеральных, региональных и местных органов власти; права и обязанности медицинских организаций при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья граждан.

Активная позиция самих пациентов по вопросам комфортабельности организаций здравоохранения не только позволит добиться законности при расходовании бюджетных средств, выделяемых на содержание, строительство и ремонт зданий медицинских учреждений, но и обеспечит гражданам доступность и качество медицинской помощи.