Глава 3. Историческая справка о Рогачёве

Рогачёв – районный центр с населением около 34 тысяч человек. Город является древним и имеет длительную и насыщенную событиями историю. Впервые Рогачёв упоминается в письменных источниках в 1142 г. Сведения о нём содержатся в Ипатьевской летописи, которая определяет его принадлежность к Туровскому княжеству. Существует несколько версий происхождения названия города. Первая из них связана с географическим положением города, с местом слияния рек Днепр и Друть, которое образует форму, напоминающую рог. Исходя из второй версии, название происходит от древнеславянского имени «Рогач». Третья версия сосредотачивает внимание на древнелитовском слове «Рогас», что означает алтарь, святилище. В конце XIII в. город вошёл в состав Великого княжества Литовского. В 1509 г. Рогачёв стал собственностью короля и великого князя Сигизмунда I Старого, который позднее подарил его своей жене, королеве Боне. По распоряжению королевы в Рогачёве был построен замок с дворцом. До наших дней он не сохранился, однако место его расположения стали называть Замковой горой. С 1569 г. город находился в составе Речи Посполитой. Во время первого раздела федерации Королевства Польского и Великого княжества Литовского в 1772 г. начался новый этап развития Рогачёва в составе Российской империи. Екатерина II ввела новое административно-территориальное деление. Вначале Рогачёв становится центром Рогачёвской провинции, а с 1777 г. – центром уезда. В состав уезда вошли современные Рогачёвский, Жлобинский, Чечерский, Кормянский, Буда-Кошелёвский и половина Кировского района. В 1781 г. Рогачёву был дарован герб: чёрный рог на золотом жёлтом поле. Такое изображение может объясняться легендой о нахождении города на рогу слияния двух рек, Днепра и Друти, а жёлтое поле может быть связано со значительным развитием в уезде пчеловодства: мёд отправлялся на экспорт, как в Россию, так и в западные страны. Город затронули события Отечественной войны 1812 г. с Францией. Во время войны Рогачёв был временно захвачен польскими частями генерала Домбровского, однако вскоре они были вынуждены покинуть город.

Во время восстания К. Калиновского 1863–1864 гг. в Рогачёвском уезде создал отряд и оказывал сопротивление царским войскам местный помещик Томаш Гриневич, предок белорусского писателя Владимира Короткевича по материнской линии. Отряд был уничтожен, Гриневича арестовали и расстреляли в Рогачёве. Рядом со старым кладбищем в центре города Томашу Гриневичу был установлен памятный знак.

Первая школа на Рогачёвщине была открыта в 1791 г. в деревне Озераны при католическом костёле. В 1862 г. в Рогачёве начало свою работу частное двухклассное училище, которое находилось на содержании дочери гвардии штабс-капитана Маскевича. В 1866 г. в городе были основаны дворянское пятиклассное, одноклассное приходское и еврейское 1 разряда училище. С 1880 г. в Рогачёве массово начали открываться церковноприходские и земские училища. В 1882 г. начал работу женский частный пансион Марии Васильевны Анисимовой в составе подготовительного и двух основных классов. Он осуществлял свою деятельность до середины 1906 г., а затем был преобразован в четырёхклассную гимназию.

В 1906 г. на пожертвования предводителя местного дворянства Василия Васильевича Иолшина и его жены Варвары Александровны в Рогачёве было открыто реальное училище.

В 1909 г. в городе начала работу мужская учительская семинария. После Октябрьской революции и гражданской войны учительская семинария была преобразована в трёхлетние педагогические курсы для подготовки учителей единой трудовой школы 1-й ступени.

С 1922 по 1937 гг. в Рогачёве работал педагогический техникум. В 1920–1930-е гг. ещё одним учебным заведением, которое осуществляло подготовку учительских кадров, являлось Рогачёвское белорусское педагогическое училище. В 1936-1941 и 1944 г. в городе работал учительский институт. В 1944 г. материальная база института была перевезена в Мозырь, где существует и по сегодняшний день.

В настоящее время в Рогачёве осуществляют деятельность 5 общеобразовательных школ, гимназия, 10 дошкольных учреждений образования. В области среднего специального и профессионально-технического образования в городе работают педагогический колледж и профессионально-технический колледж строителей.

В начале XX в. в Рогачёве работал театр «Модерн».

После 1885 г. город стал благоустраиваться. Главная улица Быховская была вымощена брусчаткой, наряду с подходами к рыночной площади, тротуары были дощатыми. Быховская улица стала освещаться газовыми фонарями. В Рогачёве начинают появляться достаточно крупные предприятия: в 1898 г. – лесопильный завод, в 1900 г. – картонная фабрика. В 1898 г. был построен небольшой деревянный мост через реку Друть, а в 1901 г. – железнодорожный мост. По результатам всеобщей переписи населения в городе проживало около 9 тысяч человек, а к 1917 г. насчитывалось почти 14 тысяч человек.

В 1938 г. начал свою работу Рогачёвский молочно-консервный комбинат, известный своей «сгущёнкой» - брендом города. Предприятие успешно работает и сегодня. Также современные крупные предприятия города – ОАО «Рогачёвский завод «Диапроектор»» и ЗАО «Ремеза».

С начала 1917 г. Рогачёв стал крупным перевалочным пунктом для беженцев. 22 ноября 1917 г. в Рогачеве была установлена советская власть.

29 апреля 1919 г. в составе РСФСР была образована Гомельская губерния. В её состав вошёл и Рогачёв. Затем он временно стал районным центром Бобруйской округи. С января 1938 г. входит в состав Гомельской области.

Рогачёв самоотверженно сражался с врагом в годы Великой Отечественной войны. Летом 1941 на Рогачёвско-Жлобинском направлении произошло контрнаступление Красной Армии, что помогло сдержать наступление гитлеровских войск на Москву. Рогачёв был освобождён в ночь на 24 февраля 1944 г. Рогачёвский район был полностью освобождён в результате наступательной операции «Багратион» в конце июня 1944 г. На территории города и района насчитывается 88 воинских захоронений , в которых находятся останки более 19 тысяч советских воинов, из которых 9 тысяч человек неизвестны. Почётные звания Героев Советского Союза, полных кавалеров Орденов Славы за подвиги в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Рогачёвщины удостоены 17 уроженцев г. Рогачёва. 8 уроженцев Рогачёвщины стали Героями Социалистического труда.

Рогачёвская земля щедра на талантливых людей. В Рогачёве родились олимпийские чемпионы Н.С. Горбачёв и С.В. Баутин, заслуженный артист Беларуси В.М. Говор-Бондаренко, заслуженный деятель искусств БССР А.И. Гинцбург, поэт и драматург С.Я. Галкин, художник К.И. Завиша, режиссёр, актёр, педагог, народный артист БССР, профессор К.Н.Санников, заслуженная артистка БССР Л.Н. Федченко.

Более 30 знаменитых деятелей литературы явила миру Рогачёвская земля. Среди них – драматург, народный писатель А.Е. Макаёнок; доктор филологических наук, профессор Ф.И. Кулешов; поэт Николай Сурначёв; член союза писателей России М.М. Рассолов. Часто отдыхали и трудились в Рогачёве В.С. Короткевич, М.Т. Лыньков.

Каждого гостя Рогачёва привлекает красота и чистота улиц, парков, скверов.

Глава 4. Туристско-экскурсионный маршрут «Замковая гора – улица Владимира Ленина – памятный знак на месте бывшей женской гимназии М.В. Анисимовой – собор Святого Александра Невского – дом купца Беленького (жилой дом) – дом Эвентова – дом Иолшина – улица Сергея Кирова – улица Володарского – костёл Святого Антония Падуанского – улица Вилиса Циммермана – дом Спиридонова (учебный корпус Рогачёвского государственного педагогического колледжа) – реальное училище (здание средней школы № 2 г. Рогачёв)».

4.1. Замковая гора [Приложение 2]

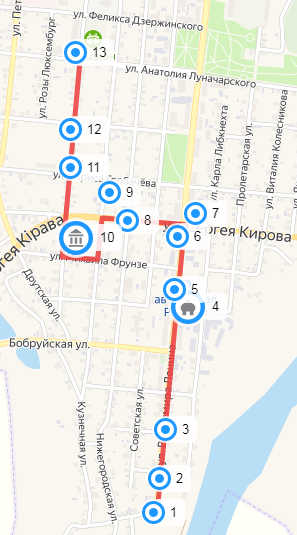

Замковую гору можно считать колыбелью города. Это место было крайне удобным для жизни первобытного человека. В 1960–1970-е гг. здесь проводились археологические экспедиции под руководством известных исследователей П.Ф. Лысенко и Э.М. Загорульского, во время которых были найдены артефакты материальной культуры древних людей. По мнению Э.М. Загорульского, первобытные люди освоили Замковую гору ещё во II тысячелетии до н.э. В I тысячелетии нашей эры здесь находилось укреплённое городище. До середины I тысячелетия н.э. люди покинули существовавшую здесь стоянку и вернулись только в IX в. Особенностью Рогачёвского городища являются немногочисленные находки, связанные с производственной деятельностью. По мнению историка и археолога, вероятно, здесь был не город, а феодальный замок. Название «Замковая гора» этому место дало местное население. Люди имели для этого все основания. Дело в том, что в исторических источниках имеются сведения о том, что в середине XVI в. по распоряжению собственницы этих земель королевы польской и литовской Боны Сфорца д’Арагоны здесь был построен деревянный замок с дворцом. Замок был построен в стиле ренессансных итальянских дворцов. Известно, что замок имел вид массивного двухэтажного здания, перекрытого четырехскатной железной крышей. Арочный вход в здание располагался в центре фасада. С первого на второй этаж вели две симметричные одномаршевые лестницы. В декоре главного фасада были использованы элементы классической ордерной пластики. С северной стороны замок защищал искусственный вал, через который перебросили мост. С окольным городом замок был связан мостом через ров, двухъярусной башней с въездными воротами, которая была окружена галереей и накрыта гонтовой крышей [3, с.48]. В комплекс замковых строений входила церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Рогачёв вместе с замком был сожжён в 1854 г.

На фото начала XX в. можно увидеть двухэтажное каменное строение [Приложение 2]. Оно воспринимается многими как замок королевы Боны. Тем не менее, по мнению группы историков и краеведов, это здание не имеет никакого отношения к королеве Боне. Они объясняют свою позицию тем, что существуют многочисленные документы, которые утверждают, что данное каменное сооружение было построено гораздо позже, в середине XIX в. На их взгляд, на самом деле это магазин, в котором находились продовольственные запасы для армии.

Здание, которое многими жителями по-прежнему воспринимается как замок королевы Боны, было разрушено в годы Великой Отечественной войны. После войны на горе долгое время находился жилой дом. Рядом местное коммунальное хозяйство организовало питомник для выращивания деревьев. Часть грунта вывозили на городские клумбы. В 1970-е гг. на Замковой горе планировали обустроить городской парк. Только в ссередине 1980-х гг. рогачёвцы стали воспринимать Замковую гору как значимый исторический объект. Именно тогда по предложению местных краеведов руководство города приняло решение основать здесь мемориальный парк. Из-за дефицита финансовых средств удалось лишь вырубить кусты, выложить тротуар, оборудовать входные ступеньки и установить камни. Мемориальный парк на этом месте так и не был фактически создан. Кстати, существуют легенды о том, что под Замковой горой существуют подземные ходы. И действительно по воспоминаниям местных краеведов ещё лет 10–15 назад был один подземный ход, однако он был засыпан, и мы его не увидим. Сегодня, как мы можем заметить, Замковая гора ожидает меценатов, краеведов, творческих людей, для которых небезразлична история родного края, чтобы сделать это место интересным и представительным как для местных жителей, так и туристов, сохранить его в памятики наших потомков.

4.2. Улица Владимира Ленина [Приложение 3]

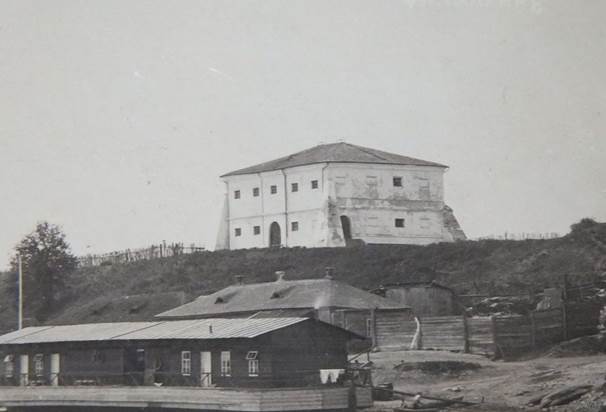

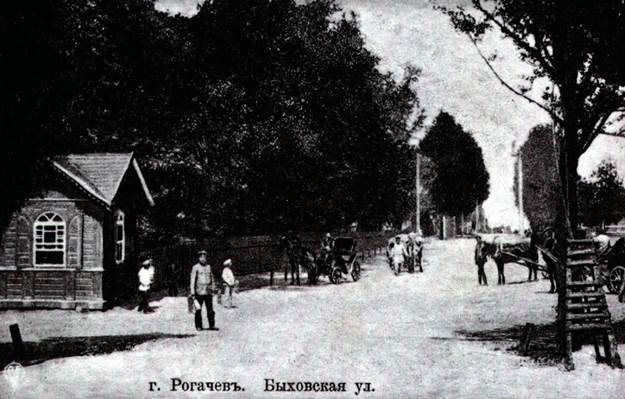

Улица Владимира Ленина – центральная улица нашего города. Она расположена с юга на север. Начиналась, как и сегодня, у Замковой горы, а заканчивалась у северной границы города, переходя в дорогу в Быхов. Есть сведения, что до начала XIX в. эту улицу называли Гонной, поскольку по ней гнали скот на пастбища. В начале XIX в. стала называться Быховской. По мере развития города в северном направлении улица удлинилась. Она являлась центром деловой и культурной жизни города. В марте 1919 г., после гибели комиссара 10-го пограничного полка, размещавшегося в Рогачёве, В.А. Циммермана улица стала называться Циммермановской (в народе «Циммерка»). В апреле 1970 г. в канун 100-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата улице было присвоено имя Ленина [1, с.34]. В 2017 г. районный Совет депутатов принял решение изменить названия улиц города. Название центральной улицы было дополнено, и она стала именоваться Владимира Ленина.

4.3. Памятный знак на месте бывшей женской гимназии М.В. Анисимовой [Приложение 4]

Именно на этом месте в доме и флигеле Н. Лурье по улице Быховской и располагалась женская гимназия госпожи М.В. Анисимовой. С 1882 по 1906 гг. действовал женский частный пансион. С 1906 по 1909 гг. пансион был преобразован в четырёхклассную прогимназию. Основательница частного пансиона Мария Анисимова стала её начальницей. Учебный процесс в женской гимназии имел свои особенности. Учебный план включал следующие учебные предметы – Закон Божий, математика, физика, география, история, русский язык и литература, французский и немецкий языки, рисование и чистописание, космография, геометрия и алгебра, рукоделие и домоводство. Учебные планы женских гимназий в отличие от мужских имели облегчённое содержание.

Поведение воспитанниц Рогачевской частной женской гимназии на улице, в публичных местах, прогулки по городу, почти каждый шаг учениц подлежал контролю педагогического совета. Отступление от правил влекло за собой снижение оценки за поведение или вообще исключение из гимназии.

Интересный факт, что в гимназии были разработаны особые правила поведения воспитанниц. Одним из средств поощрения и наказания гимназисток педагогами был балл за поведение. Как правило, поведение большинства гимназисток оценивалось баллом «5». Оценка «4» ставилась крайне редко, только в случае грубого нарушения гимназических правил. Один из таких случаев зафиксирован протоколом заседания педагогического совета гимназии от 21 февраля 1912 г. [2, с.40]

В субботу, на Масленицу, ученица 5-го класса О. Васильева в доме родителей организовала вечеринку со спектаклями. На ней присутствовали ученицы гимназии, несколько учеников реального училища, четыре воспитанника учительской семинарии, подруга О. Васильевой – Лапина с матерью и другие гости. После спектаклей проводились «нескромные игры (с поцелуями)». Вечеринка закончилась только около двух часов ночи.

Данный случай даёт основание сделать вывод о том, что несмотря на строгость воспитательной системы, гимназисткам было свойственно естественное стремление к общению с представителями противоположного пола, желание разнообразить свой досуг, а из черт характера девушек можно выделить определённую рискованность и романтизм.

Строгость воспитательного процесса приносила и свои положительные плоды, закладывала на всю жизнь в гимназистках высокую требовательность к себе, особенно в поведении и общении, ответственность к своим обязанностям, преданность в дружбе и любви.

4.4. Собор Святого Александра Невского [Приложение 5]

На территории современного автовокзала и корпусов строительного колледжа в 1880 г. был построен и открыт каменный православный храм в псевдорусском стиле. Собор стоял в центре прямоугольного участка с улицы Быховской (с запада), Церковной (с востока), Шоссейной (с юга) и Почтовой (с севера). Вход в собор был с улицы Быховской. Собор имел монументальный пятикупольный храм. В оформлении собора было много эклектики. Здесь сочетались элементы древнерусской и ордерной архитектуры. Территория собора была обнесена кованой металлической оградой. За оградой с северной стороны находилась крестильня, у входа в храм – трёхступенчатое крыльцо. С северной и южной сторон храма был высажен яблоневый сад.

С северной стороны собора находились три надгробия: священника Шафрановского, его супруги, а также место упокоения рогачёвского мещанина Василия Михеева. Чести быть здесь похороненным Михеев удостоился за свои щедрые пожертвования на строительство храма и за исполнение росписей внутри собора.

В середине 1930-х гг. собор был закрыт и превращён в склад для хранения соли. В первых числах июля 1941 г. Рогачёв стал фронтовым городом. В первой половине июля, когда город заняли немцы, собор получил серьёзные повреждения. Были разрушены две колокольни-звонницы и стена собора с южной стороны. Внутреннее пространство собора было частично засыпано битым кирпичом и штукатуркой. Окончательно собор был разрушен во время боевых действий в феврале – июне 1941 г.

В годы восстановления образовавшаяся гора битого кирпича и щебня была убрана. Земельный участок отдан под индивидуальную застройку горожанам. Уцелевшие захоронения с надгробиями долгое время находились в саду одного из жителей. В конце 1960-х гг. при строительстве зданий строительного училища надгробия были уничтожены [1, с.84-86]. Новый православный собор Святого Александра Невского, выполненный в схожем архитектурном стиле, открыл свои двери для прихожан в ноябре 2021 г. по улице Вилиса Циммермана, 45 [Приложение 5].

4.5. Дом купца Беленького [Приложение 6]

Слева от автовокзала по улице Владимира Ленина, 34 (раньше – Быховской) мы видим дом купца Беленького (сейчас это многоквартирный жилой дом). Он был построен в конце XIX в. на средства владельца – гильдейского купца еврейского происхождения – Берла. В связи с границей оседлости евреи могли селиться только в городах и местечках. О происхождении Берла известно немногое. Он торговал дорогими тканями и имел среди покупателей репутацию честного человека. Данный факт оказал влияние на получение Берлом крупного страхового приза, благодаря которому он построил в центре Рогачёва большой кирпичный дом, в котором прожил вместе с семьёй до весны 1918 г. Здание двухэтажное с вальмовой крышей. Главный фасад завершает карниз с сухариками. Фасад окрашен в два цвета. Дом – памятник архитектуры эклектики. Раньше здесь располагались конюшня, навес для карет и другие дворовые постройки. В 1950 г. здание было реконструировано и перепланировано в жилой дом.

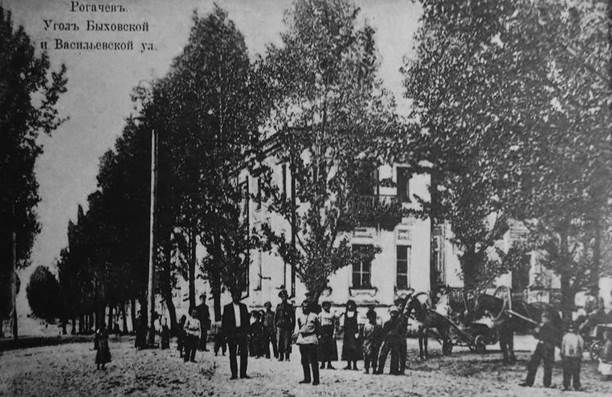

4.6. Дом Эвентова [Приложение 7]

На юго-западном углу пересечения улиц Быховской (соврем. – Владимира Ленина) и Васильевской (соврем. – Сергея Кирова) местный купец Тенаум Нахимович Эвентов построил в начале XX в. двухэтажный дом. В общих чертах «Г-образное» строение напоминало дом Беленького, но по размерам было несколько больше. К сожалению, изображение дома того времени не сохранилось. По центру восточного фасада находился балкон с кованой металлической декоративной оградой. Такой же балкон был с улицы Васильевской. В цоколе со стороны улицы Быховской находился вход в полуподвальное помещение. Там располагалась пивная К.К. Жевлакова. Крыша здания жестяная, крашенная. На крыше слуховые окна и печные трубы. С южной стороны торцовая сторона глухая. Здесь к дому вплотную на уровне первого этажа примыкало одноэтажное прямоугольное здание магазина. В доме Эвентова на первом этаже находились принадлежащие хозяину магазины, а на втором – гостиница «Северная». В годы советской власти в доме размещались магазины и гостиница.

В июле 1941 г. дом выгорел. После войны стены здания были разобраны. Оно было восстановлено как одноэтажное. Здесь разместился швейных цех артели «Экономия». В настоящее время здесь находится магазин автозапчастей и продовольственный магазин [1, с.65-67].

4.7. Дом Иолшина [Приложение 8]

Одним из первых каменных жилых сооружений был дом землевладельца и предпринимателя, предводителя уездного дворянства Василия Васильевича Иолшина. Основное его имение находилось в деревне Наспа (соврем. Буда-Кошелёвский район). Дом в Рогачёве являлся зимней резиденцией помещика. Это здание почти восемьдесят лет служило одной из главных архитектурных достопримечательностей города.

Для строительства дома Иолшин выкупил узкий прямоугольный участок земли в месте, где уже в это время формировался новый центр города. По словам старожилов, старый хозяин – «знаменитый» местный торговец курами Эстрин по кличке «Эля-курощуп» уступил свой участок Иолшину не бескорыстно, а получив должность смотрителя рогачёвского парома с предоставлением жилья и земельного участка у паромной переправы.

Свой новый кирпичный дом Иолшин построил в стиле позднего классицизма. Стены были отштукатурены и покрашены в светло-жёлтый цвет. Некоторые архитекитурные детали были выкрашены в белый цвет. В плане здание представляло прямоугольник. Главный фасад выходил на юг. С восточной и западной стороны фасада, его торцов выступали ризалиты, образуя таким образом перед фасадом замкнутую с трёх сторон площадку – курдонёр.

После смерти супругов Иолшиных здание перешло в собственность городской управы и сдавалось в наём. На втором этаже была обустроена гостиница «Савой», а на первом размещалось уездное дворянское собрание. В клубе собрания в 1908 г. был убит писатель Владимир Дедлов (Кигн). После установления советской власти в здании расположился Дом партийного просвещения. Здание сгорело в городском пожаре 30 июня – 5 июля 1941 г. Летом 1942 г. немцы разобрали его на кирпич . В конце 1970-х гг. на месте участка Иолшина было построено здание, в котором разместился ресторан и промтоварный магазин, а на месте дома Иолшина разбит сквер [1, с.57-60]. Сегодня на бывшем месте участка Иолшина располагается магазин «Соседи», а также большое количество частных магазинов.

4.8. Улица Сергея Кирова [Приложение 9]

Направление с востока на запад от улицы Якова Зайцева до улицы Друтской. Первое название улицы «Васильевская» по всей видимости было связано с именем Иолшина Василия Васильевича, предводителя местного дворянства, чей особняк стоял на пересечении этой улицы и улицы Быховской. В начале 1920-х гг. была переименована в улицу Зиновьева, советского партийного и государственного деятеля, а в 1936 г. после объявления Зиновьева «врагом народа» получила новое название в честь С.М. Кирова. В1941–1944 гг. называлась Карлофштрассе. После освобождения города было возвращено имя Кирова, улица была продлена за Друть до посёлка МКК (молочно-консервного комбината). В настоящее время носит название Сергея Кирова [1, с.31].

4.9. Улица Володарского [Приложение 10]

Направление с юга на север от улицы Первомайской до улицы Максима Горького. Первое название улицы – Костёльная, поскольку на нёё главным фасадом выходил рогачёвский костёл [1, с.27]

4.10. Костёл Святого Антония Падуанского [Приложение 11] К концу 1910 г. ксёндз костёла непорочного зачатия Святой Девы Марии Бернатович Игнатий Иосифович приступил к строительству нового здания. Старое здание к этому времени пришло в аварийное состояние. Построенное из дерева в 1783 г., оно прослужило 127 лет, и наступило время, когда проводить в нём службу стало опасно. Новый костёл решили строить из кирпича, что требовало огромных денег. Среди верующих был организован сбор средств, в котором приняло участие около полутора тысячи человек. Значительные суммы на строительство костёла пожертвовали богатые прихожане: Ходосевич (владелец Ходосович), Кпутницкий (купец, предприниматель), но наибольший вклад поступил от Владислава Петровича Сеноженского, владельца имения Турск, члена Государственного Совета Российской империи.

В августе 1912 г. костёл был освящён ксёндзом Красовским во имя Святого Антония Падуанского.

Костёл построен в стиле барокко. В плане – прямоугольник. Построен из красного кирпича. Высокий цоколь из тёсанного серого гранита. Эти гранитные блоки привозили уже готовыми к укладке из Западной Беларуси. Стены здания не отштукатурены. Крыша двухскатная, покрытая красной черепицей. Оконные и дверные проёмы стрельчатые. Стена главного фасада завершена треугольным щитом. Довольно массивная трёхъярусная башня завершена высоким шатром. Высота костёла от уровня земли до конца шатёрного шпиля – 30 метров.

По воспоминаниям очевидцев строительства костёла, некоторые детали украшения для кирпичной кладки доставлялись из Польши, хорошо упакованными в бумагу. Кирпич для кладки стен использовался местный. Основной объём интерьера костёла разделён четырёхгранными колоннами на 3 нефа. Боковые нефы покрыты крестовыми сводами. Центральный неф перекрыт крестовыми и цилиндрическими сводами. Из центрального нефа вход в пятигранную апсиду.

Территория вокруг костёла представляла собой ухоженный зелёный газон с невысокой оградой. Рядом с костёлом с северной стороны по ул. Костёльной стоял красивый деревянный дом. В этом доме жил ксёндз Бернатович. Красивая большая веранда выходила на фруктовый сад с яблонями, грушами, вишнями. В 1914 г. в склепе главного нефа был похоронен В.П. Сеноженский, прихожанин, оказавший значительную денежную помощь для строительства костёла.

Полтора десятка лет костёл функционировал и в годы советской власти. В 1936 г. костёл был закрыт. Вся его утварь была изъята в пользу государства. В здании костёла был обустроен склад сельскохозяйственной продукции, затем цех местной производственной артели «Красный пекарь». Здесь был организован выпуск мороженого, морса, лимонада и газированных напитков. Летом 1940 г. внутри костёла случился пожар. Огонь уничтожил все деревянные конструкции здания. Рухнула башня и черепичная кровля. Через некоторое время над зданием сделали новую жестяную крышу. Башню не восстановили. За годы Великой Отечественной войны здание костёла значительных разрушений не получило. С сентября 1941 г. по февраль 1944 г. в здании размещался немецкий воинский склад. Отступая из города в феврале 1944 г., немцы костёл не взорвали. После освобождения города в костёле вновь были размещены складские помещения, а на полуразрушенной башне был устроен пост пожарной команды города. С 1948 по 1980 гг. в здании костёла располагался городской хлебозавод.

После переезда хлебозавода в новое место, здание костёла было оставлено на произвол судьбы. Жители окрестных кварталов разбирали его по частям, а сами это место превращали в мусорную свалку. В 1989 г. по инициативе местных краеведов территория была очищенса от мусора.

Местным ксёндзом и активными католиками во второй половине 1990-х гг. был организован благотворительный сбор средств на восстановление костёла. С 1998 по 2004 гг. велись реставрационные работы. К сожалению, средства закончились и восстановительные работы прекратились. На сегодняшний день вновь созданное снова подвергается разрушительным процессам из-за влаги, жары и холода [1, с.87-93].

4.11. Улица Вилиса Циммермана [Приложение 12]

Направление с юга на север. Начиналась у улицы Васильевской (соврем. Сергея Кирова) и завершалась у улицы Канатной (соврем. Максима Горького). Возникла в конце XIX в. Примерно в 1905-1907 гг. названа в честь супругов В.В. и В.А. Иолшиных. В Рогачёве на средства семьи Иолшиных был построен ряд культурно-образовательных учреждений. На улице находилось реальное училище, построенное на средства Иолшиных. В 1924 г. после смерти В.И. Ленина, улице было присвоено его имя. В 1970 г. к столетию со дня рождения В.И. Ленина две улицы города обменялись названиями. Бывшая центральная улица города Циммермановская стала улицей Ленина, а бывшая Ленина – улицей Циммермана. Напоминаем, что присвоение имени Циммермана одной из улиц нашего города было неслучайным. В марте 1919 г. комиссар 10-го пограничного полка, который размещался в Рогачёве, Вилис Адольф Циммерман погиб. Сегодня название этой улицы – Вилиса Циммермана [1, с.44-45].

4.12. Дом Спиридонова [Приложение 13]

В 1906 г. в Российской империи началась Столыпинская аграрная реформа. Для её проведения в Рогачёвский уезд из губернского Могилёва был направлен титулярный советник Д.П. Спиридонов. После выполнения порученной ему работы он остался в Рогачёве на постоянное место жительство и служил в разных уездных учреждениях. Мелкий чиновник Д.П. Спиридонов к 1912 г. построил, как считали его современники, лучший в городе особняк и стал владельцем первого в Рогачёве автомобиля с наёмным шофёром. Рогачёвцы активно обсуждали, за какие средства Спиридонов смог построить такой дом. Пришли к выводу, что, скорее всего, ему помогла Столыпинская аграрная реформа. Заставлял задуматься и тот факт, что вскоре после окончания аграрной реформы случился пожар в помещении, где хранились документы проведённой реформы.

Свой особняк Спиридонов построил на углу улиц Садовой (соврем. Александра Горбатова) и Иолшинской (соврем. Вилиса Циммермана). При доме имелся большой приусадебный участок. Центральный фасад обращен на улицу Иолшинскую. Он разделён на пять неравных частей. Левая и правая части первого этажа здания симметричны. Здесь расположены входы в здания. В центральной части фасада второго этажа был расположен балкон, ограждённый кованой декоративной решёткой. Над левой и правой сторонах фасада высились мощные аттики. В основе их рисунка – трезубцы с элементами декора: ниши, выступы, круглые ниши. Крыша над зданием – высокая, вальмовая, с локарнями слуховых окон. Тыльная сторона фасада смотрела на запад. Здесь напротив дома располагалась небольшая липовая аллея, цветники, кусты сирени и небольшой фонтан. К стене фасада, ближе к углу дома с юго-западной стороны, примыкала высокая кирпичная труба. Это дымовая труба из котельного помещения. В доме Спиридонова не было печей. Это был единственный в городе жилой дом с таким водяным обогреванием.

22 ноября 1917 г. с балкона дома Спиридонова официально произошло установление советской власти в Рогачёве.

В годы революции и гражданской войны в доме Спиридонова находились различные организации и ведомства. В период захвата города легионерами Довбор-Мусницкого здесь размещался штаб польского корпуса, а во время кайзеровской оккупации – штаб немцев. После освобождения города Красной Армией дом Спиридонова был национализирован, и в нём разместился городской военный комиссариат. С 1919 по 1927 гг. новым хозяином дома стал районный исполнительный комитет. В 1927 г. райисполком переехал в другое здание. В доме Спиридонова была открыта еврейская школа, а в 1938 г. вместо неё в нем разместилась средняя школа № 3. Сам Спиридонов в годы советской власти служил делопроизводителем в уездном присутствии по подоходным налогам.

В начале июля 1941 г. здание школы сгорело. Его стены от разрывов бомб и снарядов не пострадали. К 1949 г. здание отстроили. Была изменена внутренняя планировка, значительно изменился и наружный вид здания со стороны центрального фасада. Исчезли парадные входы, большие окна над ними.

В отстроенном здании разместился детский дом. В начале 1960-х гг. здесь уже располагалась школа-интернат. С 1980 г. здесь находится учебный корпус Рогачёвского государственного педагогического училища (с 2008 г. – колледжа).

В конце 1980-х гг. при проведении ремонта с центральной части фасада были убраны балкон и декоративные украшения – аттики. Как архитектурный памятник гражданского строительства здание перестало существовать. По архитектурному стилю его можно отнести к эклектике [1, с.71-77].

4.13. Реальное училище [Приложение 14]

Реальное училище было построено в Рогачёве на средства семьи Иолшиных по инициативе вдовы Варвары Александровны после смерти супруга Василия Васильевича Иолшина, предводителя Рогачёвского дворянства. Учебное заведение было открыто 1 июля 1906 года на улице Иолшинской. При училище работали три класса, в которых обучались мальчики. В 1908 г. был открыт четвёртый класс. В 1909 г. был открыт подготовительный класс.

Для училища было построено каменное двухэтажное здание с просторными помещениями и социально-гигиеническими условиями. Кроме главного корпуса также был построен кирпичный двухэтажный дом.

Директором училища 1 июля 1906 г. был назначен статский советник Фёдор Иванович Шимановский. Он окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. За отличную работу был награждён многочисленными орденами.

В учебные планы училища входили обязательные предметы гуманитарного и естественнонаучного цикла: Закон Божий, русский язык, французский и немецкий языки, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, аналитическая геометрия, космография, физика, природоведение, история, география, черчение, рисование, чистописание, законоведение. Кроме перечисленных предметов учащиеся могли выбирать и дополнительные занятия.

Учебный день состоял из четырёх основных и пятого урока на выбор. Большинство учащихся реального училища – дети мещан и крестьян. Сыновья чиновников и различных категорий дворян составляли примерно третью часть учащихся по данным за 1916 г.

Материальное положение преподавателей было более выгодным, чем положение других категорий трудящихся. Годовой оклад Ф.И. Шимановского составлял 1200 рублей в год. Жалование большинства преподавателей составляло 750 рублей в год. Рабочая нагрузка преподавателя реального училища составляла 12 уроков в неделю. В то же время средняя годовая заработная плата рабочего фабрично-заводской промышленности Европейской России в 1910-1913 гг. составлял от 243 до 264 рублей в год.

Особая роль в воспитании учащихся училища принадлежала классным наставникам. С самыми слабыми учениками классные учителя занимались в воскресенье и на свободных уроках. Деятельность педагогического коллектива была направлена на развитие и укрепление в сердцах учащихся религиозных чувств, чувства правды и чести, уважения к закону, «любви преданности к Престолу и Отечеству».

После Октябрьской революции реальное училище было закрыто. В его здании до начала Великой Отечественной войны располагались педагогический техникум и учительский институт. В годы войны здание было повреждено огнём, часть здания сохранилась. После Великой Отечественной войны оно было восстановлено, и с того времени в нём находится средняя школа № 2, которая располагается по улице Вилиса Циммермана [2, с.41-44].

Заключение

В процессе разработки туристско-экскурсионного маршрута по историко-культурным объектам прошлого и современности был проделан большой объём работы: изучена история архитектуры, история названий улиц города.

По итогам проведенного исследования можно сделать определённые выводы:

– большинство историко-культурных объектов города безвозвратно утрачено в кровавые годы Великой Отечественной войны;

– некоторые объекты, в частности руины на Замковой горе, костёл Святого Антония Падуанского не воспринимались местным населением как историко-культурная ценность и подверглись разрушению и запустению уже в мирное послевоенное время;

– вызывает тревогу состояние и внешний вид Замковой горы, колыбели города. Отсюда пошли корни Рогачёва. На наш взгляд, это место могло бы стать «меккой для туристов» и получить современный европейский вид, как, например, дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей в Гомеле. Для этого необходимы творческие люди, свежие идеи, меценаты и инвесторы, которые поверили бы в коммерческую перспективу туристического проекта;

– продолжает разрушаться костёл Святого Антония Падуанского, другие исторические объекты города, которые также могли бы стать его визитной карточкой;

– бывший дом Спиридонова с его огромной территорией и частично сохранившейся липовой аллеей, здание реального училища могли бы иметь большую туристическую привлекательность в прежних архитектурных формах и новых статусах.

В заключение стоит отметить, что Рогачёв – красивый город с богатым историческим прошлым и достойным внимания настоящим. Вероятно, нам есть куда стремиться в плане туристической инфраструктуры города. Однако, даже если сегодня вы посетите его в первый раз, то непременно в него влюбитесь. По крайней мере, он точно не оставит вас равнодушными.

Список источников и литературы

1. Поладенко В.И. Избранные истории: сборник краеведческих материалов/ Составитель и редактор Александр Лейкин – Рогачёв, 2021. – 158 с.

2. Казлоўскі П.А. Рагачоў – адзін з цэнтраў адукацыі на Магілёўшчыне ў канцы XIX – пачатку XX ст. / / Беларускі гістарычны часопіс. 2012, № 2. С. 39-46.

3. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Рагачоўскага раёна. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1994. – 535 с.

Приложение 1

Карта туристско-экскурсионного маршрута с обозначением историко-культурных объектов

1 – Замковая гора; 2 – улица Владимира Ленина (ист. Быховская, Циммермановская); 3 - памятный знак на месте бывшей женской гимназии М.В. Анисимовой; 4 – локация бывшего собора Святога Александра Невского (соврем. автовокзал, здание стройколледжа); 5 – дом купца Беленького (жилой дом); 6 – дом Эвентова (магазины); 7 – дом Иолшина (площадка перед двухэтажным зданием с магазинами); 8 – улица Сергея Кирова (ист. Васильевская); 9 – улица Володарского (ист. Костёльная); 10 – костёл Святого Антония Падуанского; 11 – улица Вилиса Циммермана (ист. Иолшинская, Ленина); 12 – дом Спиридонова (соврем. учебный корпус педагогического колледжа); 13 – реальное училище (соврем. средняя школа № 2 г. Рогачёв)

Приложение 2

Замковая гора. Начало XX в. Фото Н. Останковича

|

Приложение 3

Улица Быховская (соврем. Владимира Ленина).

Улица Владимира Ленина, 2022 г.

Приложение 4

Здание женской гимназии М.В. Анисимовой. Почтовая открытка начала XX в.

Основательница Рогачёвской частной женской гимназии Мария Васильевна Анисимова. Фото начала XX в.

Памятный знак на месте бывшей женской гимназии М.В. Анисимовой, 2022 г.

Приложение 5

Собор Святого Александра Невского. Начало XX в.

Здание Рогачёвского строительного колледжа на месте бывшей территории собора Святого Александра Невского, 2022 г.

Здание Рогачёвского автовокзала на месте бывшей территории собора Святого Александра Невского, 2022 г.

Фото нового храма Святого Александра Невского по улице Вилиса Циммермана, 45. Вид сверху, 2019 г.

С конца ноября 2021 г. в нём регулярно проходят религиозные богослужения

Приложение 6

Дом купца Беленького конца XIX в. В настоящее время жилой дом, 2022 г.

Дом купца Беленького конца XIX в. В настоящее время жилой дом, 2022 г.

Приложение 7

Дом Эвентова. Современный вид

Приложение 8

Приложение 8

Дом Иолшина. Фото начала XX в.

Двухэтажное здание с магазинами построено на месте земельного участка Иолшина. Дом Иолшина находился перед этим зданием, 2022 г.

Приложение 9

Приложение 9

Рогачёв. Улица Сергея Кирова (в нач. XX в. – Васильевская), 2022 г.

Приложение 10

Рогачёв. Улица Володарского (в нач. XX в. – Костёльная), 2022 г.

Приложение 11

Костёл Святого Антония Падуанского. Фото 1913 г.

Костёл Святого Антония Падуанского, 2022 г.

Приложение 12

Улица Вилиса Циммермана (в нач. XX в. – Иолшинская, затем – Ленина),

Улица Вилиса Циммермана (в нач. XX в. – Иолшинская, затем – Ленина),

2022 г.

Приложение 13

Дом Спиридонова. Вид с улицы Циммермана. Фото 1970-х гг.

Дом Спиридонова. Учебный корпус Рогачёвского государственного педагогического колледжа, 2022 г.

Приложение 14

Реальное училище. Почтовая открытка начала XX в.

Здание средней школы № 2 (бывшее реальное училище). Современный вид