Как обучались b в средневековом университете

По плохим, опасным из-за разбоев, осенью и весной почти непроезжим дорогам можно было видеть наряду с монахами, торговцами и нищими ещё один разряд путников: людей, ищущих знания. Среди них были и мальчики 15—16 лет, и люди, которым уже шёл четвёртый десяток; были бедные, милостыней собирающие себе средства на дорогу, идущие пешком во всякую непогоду; были и люди состоятельные, путешествующие в карете или верхом, со слугами. Почти все они ехали и шли издалека, совершая иногда большие поездки, чтобы достигнуть желанной цели.

Куда же стремились эти люди, пускаясь в такие далёкие и опасные тогда путешествия? Они ехали учиться в университеты того времени — прадеды современных высших учебных заведений.

С ростом товарно-денежных отношений и появлением городов — центров ремесла — оживилась торговля в Западной Европе, стали теснее связи между отдельными областями, появилась нужда в большом количестве грамотных и образованных людей. И поэтому в XII—XIII вв. стали возникать университеты. Университет (universitas) — латинское слово, означающее союз, или объединение, а почему эти высшие учебные заведения назвали союзом, станет понятным, когда мы познакомимся с историей возникновения университетов.

Средневековые университеты возникли в тех городах, где были школы, учителя которых прославились своей учёностью по всей Западной Европе. Вот как возник, например, один из самых старинных и знаменитых университетов — Парижский, организация которого послужила образцом для позднейших университетов Западной Европы.

В XII в. в парижской школе учил Гильом Шампо, которого называли «столпом учёности». Он имел много учеников. Но его превзошёл в науке и заставил уйти из Парижа ещё более знаменитый, самый прогрессивный учёный своего времени Пётр Абеляр.

Абеляр (родился в 1079 г.) происходил из рыцарского рода. С детских лет он много учился и в поисках знания обошёл несколько школ. Когда ему было 20 лет, он прибыл в Париж, чтобы учиться у Шампо.

Однажды Абеляр вызвал своего учителя на диспут и в присутствии всех его учеников одержал над ним блестящую победу. Вскоре Абеляр уехал из Парижа и основал свою собственную школу.

Через некоторое время Абеляр, став ещё более знаменитым, снова победил Шампо на диспуте, после чего Шампо оставил Париж, а его блестящий соперник Абеляр занял его место. Абеляр был самым крупным учёным своего времени. Он учил тому, что разум выше веры, и его девизом было «понимать, чтобы верить». Самым главным в деятельности Абеляра было сопротивление католической церкви. Католическая церковь была самым крупным феодалом, и ей принадлежало в разных странах от одной трети до половины земли. Католическая церковь была самым жестоким эксплуататором народных масс, и поэтому жгучей ненавистью к ней горели сердца угнетённых. Католическая церковь, кроме того, претендовала на мировое господство и этим вызывала недовольство светских феодалов и представлявшей их интересы королевской власти. Поэтому все выступления против феодальной эксплуатации, всякое проявление недовольства существующим строем начинались в то время с борьбы против католической церкви. Неудивительно, что смелые нападки Абеляра на католическую церковь привлекали в Парижский университет множество слушателей. Чтобы иметь счастье слышать Абеляра, люди приезжали на кораблях из Англии, шли пешком из Бретани, Нормандии, Фландрии, а испанцы переходили Пиренеи. Абеляр прославил парижскую школу, и с его именем связано начало существования Парижского университета, который при нём стал центром передовой философии.

Но католическая церковь, самый крупный феодал средневековья, захватила в свои руки также монополию на образование. Она поставила себе на службу науку, объявив её служанкой богословия.

Рассадник мракобесия и невежества, католическая церковь выступала против развития науки, преследовала и предавала анафеме и казни передовых учёных, посягавших на господство церкви в области идеологии. Поэтому церковный собор и папа осудили Петра Абеляра, красу и гордость Парижского университета. Они заточили его в монастырь, откуда его смелое слово уже не могло было быть услышано широкой аудиторией и передаваться из уст в уста всеми недовольными католической церковью.

Школу в Болонье прославил Ирнерий, живший в конце XI — начале XII в. Ему приписывают заслугу истолкования полного текста Юстиниановых законов. Византийский император Юстиниан (VI в.) собрал и издал римские законы, которые получили название Юстинианова кодекса, т. е. сборника законов (см. выше очерк «Юстиниан»). Ирнерий стал известен искусным истолкованием этих законов.

Поэтому всякий, кто хотел изучить римское право, должен был отправиться в Болонью, в маленький, до сих пор мало известный итальянский городок. Сюда стали стекаться отовсюду многочисленные слушатели.

Римское право служило феодалам средством для укрепления их власти. Феодалы использовали его против поднимающегося на борьбу угнетённого крестьянства, так как, согласно римскому законодательству, положение крепостных приравнивалось к положению раба. Римское право объявляло государственную власть неограниченной и этим содействовало укреплению власти императора и королей. Поэтому они покровительствовали университетам, где изучали право, и сами учреждали их. В 1364 г. польский король Казимир основал Краковский университет, первый университет в Польше, где главным предметом изучения было право.

Люди, приезжавшие учиться на чужбину, были совершенно беззащитны. Они не были гражданами этих городов, не состояли членами городских цехов и в случае столкновения с местными жителями не могли надеяться на защиту суда.

Столкновений же и поводов к ним было очень много. Большому количеству студентов нужны были жилища, и граждане сильно повышали цены на квартиры. За плохие, сырые и маленькие комнаты они взимали плату, которая была недоступна даже состоятельным людям.

Очень дорого стоили продукты. Пекари, булочники и другие ремесленники, объединённые в цехи, безжалостно обманывали иностранцев. Что оставалось делать приезжему человеку, который зачастую был бедняком? Каждый из них в отдельности был беззащитным перед гражданами, организованными в цехи. Весь строй феодального времени с его корпорациями требовал объединения людей, пришедших учиться в университет из разных стран. Только организованные представляли они силу. Поэтому чужеземцы стали объединяться в союзы или как они назывались по-латыни — университеты. В них входили учителя и учащиеся.

В тяжёлой, иногда даже кровопролитной борьбе с городами завоевали университеты свою самостоятельность.

Долго боролся Парижский университет за свою независимость от города. В 1200 г. произошло крупное столкновение Парижского университета с городской властью. Один студент послал своего слугу в погребок за вином, а слугу поколотили пировавшие там горожане. Студенты в свою очередь направились в погребок и избили горожан. Последние послали за городским «прево», который немедленно явился арестовать студентов. Студенты защищались, так как считали своё дело правым, и в столкновении пять студентов были убиты. Университет пожаловался королю на действия «прево», и король встал на сторону университета. Он дал университету привилегию, освобождавшую его от подчинения городскому суду. Университет стал подсуден церкви. Позднее, после многих жалоб, университет сумел освободиться и от власти собора Парижской богоматери, которому он был временно подчинён.

В 1229 г. произошло другое кровопролитное столкновение. На масленице студенты поссорились с хозяином одного погребка, разгромили погребок и избили жителей. Королева распорядилась арестовать студентов и послала отряд полиции. Студенты сопротивлялись, но видя, что сила не на их стороне, искали спасения в огородах и каменоломнях, которых было много близ Парижа. В результате этих «боевых действий» оказалось много раненых и изувеченных студентов. Университет потребовал в месячный срок удовлетворения за нарушение их привилегий (университет был уже неподсуден городу), а в противном случае грозил прекратить занятия на 6 месяцев. Королева не соглашалась удовлетворить требования университета, и университет закрылся, «забастовал». Горожане винили королеву в том, что, закрыв университет, она нанесла «ущерб церкви и государству и позор французской короне». В дело вмешался папа Григорий IX. Римский папа очень покровительствовал Парижскому университету, так как он славился своим богословским факультетом и готовил верных служителей церкви. Наука, как говорили в то время, была служанкой богословия, а богословие укрепляло власть католической церкви, оплота феодального строя. Поэтому папа настоял на том, чтобы королева дала удовлетворение университету и сам утвердил и расширил льготы университета своей хартией 1231 г., которую назвал «великой хартией». В хартии было сказано: «А если случится кому-нибудь из вас быть незаслуженно арестованным, позволяется вам приостановить ведение лекций...» «Возбраняем, кроме того, арестовывать школяров за долги, так как это запрещено канонами и постановлениями закона...»

Недаром один современник назвал университет опорой церкви, а в заботах папы о Парижском университете можно убедиться хотя бы потому, что до 1260 г. было издано 240 булл (папских указов), касавшихся университета.

Болонский университет тоже неоднократно спорил с болонцами, даже покинул город и находился вне его пределов в течение 10 лет. А когда произошло примирение, то болонцы были так рады, что в честь этого события воздвигли совместно со студентами церковь Марии Мироносицы.

Университеты обращались за помощью и к императору, и к папе. Папа и император давали университетам грамоты, хартии.

Города неохотно уступали свои права университетам, но когда университет покидал город, последний от этого много терял. Тихо становилось на улицах, не звенела на улицах чужеземная речь, пекари пекли меньше хлеба, в погребах пили меньше пива и вина, пустовали комнаты. И в карманах бюргеров становилось более просторно. Город нёс не только материальный ущерб, но и терял свою славу. Болонья была маленьким городком, и только университет прославил её во всей Европе. Парижский университет прославил Францию; была поговорка «В Италии — папство, в Германии — империя, во Франции — университет». Городам было невыгодно терять университеты. Они шли на уступки, и университеты становились всё более и более независимыми от городских властей и в конце концов образовали в черте городских стен как бы маленькое независимое государство. В этой независимой организации и заключалось отличие средневекового университета от обычной средневековой школы.

Школа была подчинена местной власти: монастырю, городу, светскому князю, а университет был независим от местной власти, являлся самостоятельным объединением, имевшим хартию от императора, или от папы, или от того и другого вместе. Чтобы поступить в университет, не обязательно было кончить школу.

Как же были организованы эти независимые союзы — университеты? В качестве типичного примера можно взять старейший Парижский университет, послуживший образцом для других университетов Европы. Университет объединял тех, кто учился, и тех, кто учил. Членами университета считались все, кто обслуживал его нужды: наставники в коллегиях — педели, прислуга магистров и студентов, книгопродавцы, торгующие книгами (рукописями) или дающие их на время, продавцы пергамента, на котором тогда писали, переписчики книг, аптекари, содержатели бань, ростовщики, ссужающие деньгами школяров и магистров, даже посыльные и трактирщики.

Университеты в борьбе с городами получили большие права; они имели свой суд, льготы при найме помещений, освобождение от несения воинской повинности, от обязанности нести по ночам сторожевую службу в городе, от дорожных пошлин, очень многочисленных в то время, обладали правом охоты и т. д. Быть членом университета было выгодно.

В самом университете преподаватели и ученики имели отдельные организации. Все преподаватели были объединены в факультеты. Факультет (facultas) — латинское слово, означающее «способность», в данном случае способность преподавать науку. Потом это слово стало обозначать отдельные отрасли знания. Парижский университет делился на 4 факультета: богословский, юридический, медицинский и философский (артистический). Философский факультет назывался артистическим потому, что там проходили семь так называемых свободных искусств (Septem artes liberates). Такие же факультеты были и в других университетах, созданных по образцу Парижского.

Членами факультетов считались только преподаватели, которые имели учёные степени и назывались докторами или магистрами. Магистры выбирали себе главу — декана (декан — десятник, название, заимствованное из церковной организации).

Учащиеся, которые назывались студентами (от латинского слова studens— занимающийся), имели свои организации. Когда студент приезжал в незнакомый город, он прежде всего искал земляков, которые помогали ему устроиться. Землячества объединялись в «провинции», а «провинции» в свою очередь объединялись в «нации», ещё более широкие группы студентов. Таких «наций» в Парижском университете было четыре: галльская, пикардийская, нормандская, английская. К галльской «нации», кроме французов, принадлежали испанцы, итальянцы и жители Востока. В английскую нацию входили, кроме англичан, жители Германии и провинций, занятых англичанами во Франции, а также шотландцы. Как видим, каждая «нация» включала в себя много разных народов. В Парижском университете большинство «наций» было французскими, а бывало и так, что университет оказывался в руках чужеземцев. В Пражском университете, основанном в 1348 г. по образцу Парижского, три «нации» — саксонская, баварская и польская (из силезских немцев) — находились в руках немцев, а наиболее многочисленная чешская «нация» страдала от засилия немцев. Они вершили все дела в университете и выбирали главу университета — ректора.

Ректор, который выбирался четырьмя «нациями», был главой университета. Ректор был чаще всего лицом духовным, во всяком случае неженатым, так как в средние века брак считался несовместимым с занятиями наукой. Это требование предъявлялось и к профессорам, и к студентам.

Ректор смотрел за тем, чтобы прокураторы (от латинского слова euro — забочусь), выбираемые «нациями», следили за порядком: все студенты должны были быть внесены в списки (матрикулы), посещать занятия, платить за обучение лекторам (гонорар). Кстати, гонорар студенты платили очень неаккуратно. Один лектор так закончил свой курс лекции: «В будущем году я буду читать только ординарные (обязательные) лекции, а экстраординарных (необязательных) читать не буду, ибо школяры — неисправные плательщики; знать хотят всё, а платить никто не хочет». Гонорар не давал, конечно, средств университетам. Средства университету обеспечивали доходы с церковных приходов, которые были к нему приписаны. Кроме выбранных самими студентами, ректор назначал особых наставников — педелей. Должность педеля считалась очень почётной.

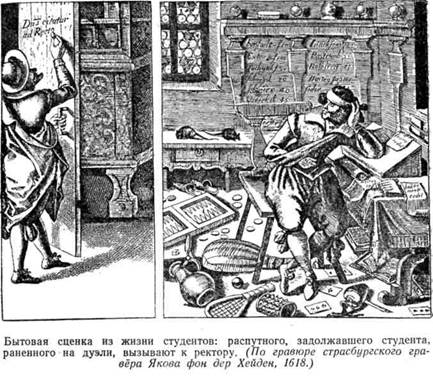

За студентами действительно требовалось наблюдение. Они часто допоздна шатались по улицам, пили много вина, ссорились с гражданами, да и между собой жили не всегда дружно, давали друг другу обидные прозвища. Часто из-за оскорблений происходили бурные ссоры.

Чтобы жизнь студентов была более организована, а также для помощи бедным студентам были созданы при университетах коллегии. Коллегиями назывались общежития, где студенты получали постель и питание. Коллегиям жертвовали деньги папы, короли, духовные лица и знатные вельможи.

В Париже приобрела большую известность коллегия, учреждённая в XIII в. Робертом Сорбонной, духовником короля Людовика IX, для 16 бедных студентов богословского факультета. Эта коллегия была вскоре расширена и приобрела такое значение в жизни всего богословского факультета, что весь он в целом стал называться Сорбонной и под этим именем прославился по всей Западной Европе. В Сорбонне была большая, тщательно подобранная библиотека. В Пражском университете коллегия для польских, литовских и русских студентов, получающих там образование, была основана польской королевой Ядвигой. Число коллегий стало быстро расти, и они получали всё большее значение в жизни университетов. В коллегии стали приглашать магистров для ведения занятий, следили за успеваемостью студентов и их поведением.

Обучение студентов в университете начиналось с изучения основ наук на философском, артистическом факультете.

Постановление докторов парижского богословского факультета прямо говорит, что тривиум и квадривиум — фундамент наук, и никто не может совершенствоваться дальше, не зная этих основ. Артистический факультет был самый многочисленный. При окончании этого факультате на выпускном экзамене предъявлялись небольшие требования. Соответственно требованиям, учёная степень, получаемая по окончании артистического факультета, была самая низкая. Кто успешно сдавал экзамены, — получал звание баккалавра, которое считали преддверием для достижения высших учёных степеней. Кроме экзамена, баккалавр должен был выступить на диспуте и дать клятву университету в верности. После этого баккалавры становились преподавателями университета. Иногда они поступали учиться на высшие факультеты и были одновременно и студентами, и учителями. «Артисты» были самыми необеспеченными студентами; говорили: «Гален (медицина) даёт богатство, Юстиниан (право) даёт почести или должности, а артисты ходят пешком»; «Кто занимается логикой, тот в поте лица добывает хлеб свой»; «Перед юристами растворяются двери дворцов, а если бы сам Гомер пришёл в сопровождении муз, ему пришлось бы постоять у дверей».

На артистическом факультете в качестве дисциплинарной меры применялись телесные наказания.

Медицинский, юридический и богословский факультеты были высшими факультетами. Обычно один из старших факультетов был ведущим, определяющим для университета в целом. Болонский и Краковский университеты были известны своими юридическими факультетами, Салернская школа — медицинским факультетом, а в большинстве университетов был ведущим богословский. Богословский факультет считался главным факультетом Парижского университета. На нём могли учиться только духовные лица, тогда как на другие факультеты принимались и светские люди. По окончании высших факультетов давалась учёная степень — доктора или магистра. Получить это звание было трудно, так как для этого требовались не только знания, но и большие средства. Если из 100 начинающих студентов звание баккалавра получали впоследствии 30—35, то к магистерскому экзамену являлись из них только 5—6. После экзамена давали разрешение преподавать; получившие это разрешение назывались лиценциатами.

Если лиценциат хотел стать магистром, ему предстоял очень торжественный обряд, сопряжённый с большими затратами. Вступление в магистры было торжественным актом. Он заключался в том, что на лиценциата возлагали ректорскую шляпу (берет) как знак свободы и достоинства, надевали ему перстень на руку как знак обручения с наукой (кроме духовных лиц, которым перстня не давали), на плечи одевали особую мантию. Этому торжеству предшествовали излюбленные в средние века диспуты, которые продолжались в течение трёх дней при огромном стечении студентов и в присутствии всех магистров и баккалавров. Желающий стать магистром ставил четырёхфунтовую свечу, угощал вином с конфетами своих будущих коллег, учёных. Но не в этом состоял главный расход. По обычаю требовалось, чтобы за две недели до диспута будущий магистр обошёл всех магистров, баккалавров, педелей и каждому лично вручил какой-либо подарок (отрез сукна на платье, мех, шляпу и т. п.). Подарки должны были быть ценными и требовали больших издержек. Диспут был не столько испытанием для магистра, сколько торжеством, которое заканчивалось пирушкой всех магистров, также проводимою на средства новоиспечённого учёного.

Такие расходы были не каждому доступны, и в университете были лиценциаты, сдавшие экзамены, получившие разрешение преподавать, но из-за недостатка средств не получившие звания магистра.

Как были организованы занятия в университете?

Учение происходило с 19—20 октября до 7 сентября. В сентябре—октябре были большие вакации. Кроме того, не занимались на пасхе две недели и летом, в самое жаркое время. Оно совпадало с появлением на небе созвездия «Малого Пса», отчего эти вакации и получили название «каникул» (от латинского canicula — собачка, щенок). Папа Григорий IX своей «великой хартией» (в 1231 г.) установил продолжительность каникул не больше месяца.

Все занятия велись по-латыни: по-латыни учили преподаватели, по-латыни были написаны книги, только по-латыни разрешалось говорить между собой в университете и в коллегиях. Латынь была общепринятым языком науки в Европе, она облегчала общение учёных разных стран между собой и давала возможность выбирать для получения образования университет любой страны. Переход студентов из одного университета в другой для продолжения образования и усовершенствования в науках также не представлял трудностей.

Самым главным видом занятий были лекции, т. е. чтение книг и объяснение непонятных мест в них. Лекции были ординарные и экстраординарные. На ординарных лекциях читались книги обязательные, они читались в учебные дни, утром, как говорят, «со свежими силами». На экстраординарных лекциях объяснялись книги, не обязательные для экзамена, поэтому эти лекции происходили во внеучебные часы, после обеда. Обычно экстраординарные лекции поручались баккалаврам, а ординарные — магистрам.

За пропуск лекции или опоздание брался штраф как со студентов, так и с преподавателей.

Как же читалась лекция? Преподаватель читал книгу и объяснял непонятные места в ней по два раза, а студенты следили за его объяснениями по книгам, которые лежали перед ними. Книг тогда ещё не печатали, а переписывали на пергаменте, поэтому их было очень мало и они стоили дорого. Часто одна книга приходилась на 3—5 человек. Нередко студенты сами переписывали для себя книги. В переписанных книгах было много ошибок. Некоторые книги достать было очень трудно. Иногда лектор диктовал студентам лекции, но записи получались такими безграмотными, что от этого пришлось отказаться. Для обучения студентов магистры стали составлять в качестве учебных пособий сборники-конспекты, в которых помешались самые нужные выдержки из книг с толкованиями. Эти сборники назывались «суммы» и облегчали студентам усвоение наук.

Таким образом, изучение науки означало в то время изучение определённых книг. Так, «артисты» читали Аристотеля, медики — Гиппократа, Галена, произведения других греческих врачей и Авиценну (арабского учёного); юристы — канонические сборники права, сборники декретов Грациана (отчего студентов-юристов называли иногда декреталистами или канонистами). Такая наука получила название схоластической (от латинского слова schola — школа), т. е. школьной науки. В ней очень малую роль играл опыт и очень большую — авторитет. Главной целью средневековой науки было не преобразование природы, не изменение феодального общества, а утверждение существующего строя посредством поисков наиболее искусных доказательств известных, чаще всего религиозных «истин», взятых из «священных» книг.

Необходимой частью обучения, дополняющей лекции, были диспуты, споры на определённую тему. Эти диспуты имели большое значение; во время диспутов становились известными новые доказательства, новые мысли. Диспуты совершенствовали логику, т. е. способ мышления, но это была формальная логика. Для учёных того времени форма выражения мысли была гораздо важнее содержания, существа её. Самым большим достоинством одного средневекового учёного считалось, что он «содержание слов считал совсем неважным, формы же слов и оборотов — за самое главное».

Как происходили диспуты? Какой-либо магистр брался защищать то или иное положение (тезис), например, создан ли был человек в раю. Все тогда верили, что человек был создан в раю; вся задача заключалась в том, чтобы искусно это доказать. В большом помещении, устланном соломой, собирались на диспут много студентов, магистров и баккалавров. На кафедре стоял диспутант. Он высказывал свой тезис и начинал его доказывать. Считается, что человек сотворен в раю. Рай был до грехопадения местом, предназначенным для человека. Значит, надо думать, что человек сотворен в раю. «Далее, — продолжал он, — животные сохранились в месте своего происхождения, как, например, рыба в воде, земные животные на земле, из которой они созданы. Человек же жил в раю, следовательно, он был создан в раю». У диспутанта в запасе ещё более сильное доказательство: «Далее,— говорил диспутант, — женщина была создана в раю, но мужчина много достойнее женщины, следовательно, мужчина тем более должен быть создан в раю».

Все свои доказательства диспутант сопровождал множеством цитат. Его противники тоже возражали цитатами и, например, приводили из библии такую: «и взял бог человека и поселил его в раю». Значит, говорили они, человек не был создан в раю, а в другом месте, и лишь затем поселён в раю. Такой довод заставлял диспутанта признать своё поражение. В других случаях более начитанный диспутант ловко подобранными цитатами разбивал своих противников.

Диспуты, подобные этому, происходили часто. Они привлекали сотни слушателей, которые, затаив дыхание, внимали сложному словесному поединку. Темы диспутов были далеки от жизни. Шли долгие словопрения, посвященные какому-нибудь запутанному месту священных текстов. И всё же эти диспуты, как и вся схоластическая наука, не прошли бесследно для дальнейшего развития человеческой мысли. Этим путём развивалось искусство спора, и спорящий учился практически использовать свои знания, развивал в себе способность доказательства той или иной мысли, способность систематизации знаний по определённому вопросу. Диспуты часто были такими бурными и страстными, что дело доходило до рукопашных схваток и кровопролития. Поэтому между противниками ставили барьеры. Недаром противников называли «боевыми петухами». Повидимому, в связи с этими «боями» было издано постановление, которое запрещало на диспутах называть противников оскорбительными именами, вроде «еретик», «осёл» и др.

Большим искусством считалось разбить все самые хитрые доводы противников и доказать требуемое положение. С восхищением рассказывали современники об английском схоласте Дунсе Скотте, который в XIV в. приезжал в Париж. Дунс Скотт был выдающимся учёным, и все парижские магистры тщательно готовились к диспуту с ним. В ответ на его тезис было выдвинуто 200 возражений, среди которых были очень веские. Каково же было удивление всех, когда Дуне Скотт, внимательно и спокойно выслушав все возражения, без запинки повторил их все на память по порядку, разрешая при этом самые трудные вопросы, распутывая самые сложные положения! Восхищённый университет дал ему почётное звание «тончайшего доктора».

Иногда, как особое торжество, университет устраивал диспут «о чём угодно». Это был словесный турнир, в котором диспутант брался опровергнуть любой тезис. Такой диспут устраивался редко, раз в 4 года, и продолжался до двух недель. В эти дни занятий не происходило. Студенты, магистры, педели, ректор, деканы — все были на диспуте. Вопросы, вокруг которых шёл спор, были самые неожиданные. То диспутант доказывал, что люди суть животные, то он же выступал с обратным тезисом, находя цитаты и за, и против первоначального положения. То он доказывал, что у человека есть душа, то — что её нет. За вопросами серьёзными следовали вопросы шуточные, нескромные. Состав слушателей в университетах был непостоянен; были студенты, которые слушали лекции и диспутировали во многих университетах. Со временем сложился даже особый тип странствующего студента — ваганта, который не столько стремился к науке, сколько любил вольную бродячую жизнь и путешествия, пирушки и вино. В одной песне бродячие студенты так выражали свою радость по поводу окончания занятий:

Радость, радость велия —

День настал веселия!

Песнями и пляскою

Встретим залихватскою

День освобождения

От цепей учения.

Из среды студентов и преподавателей выходили представители городской интеллигенции, бывшей в оппозиции к католической церкви. Они подвергали резкой критике её стяжательство и корыстолюбие, её невежество и распущенность. Студенты в сатирических песнях высмеивали папу, который больше всего любил золотое и серебряное лекарство. В 1412 г. студенты Пражского университета совместно с горожанами сожгли папские буллы о продаже индульгенций. Выдающиеся профессора резко выступали против католической церкви. Её пороки бичевал английский учёный Джон Виклеф, в борьбе с католической церковью погиб выдающийся чешский учёный, герой чешского народа Ян Гус.

Парижский и Болонский университеты были первыми в Европе по времени основания. По их образцу стали создаваться другие. Древнейшим славянским университетом был Пражский, основанный в 1348 г. К концу XV в. в Европе насчитывалось 65 университетов.

Средневековые университеты являлись центрами науки и идеологической борьбы того времени. Они укрепляли существующий строй, утверждая непоколебимость, непогрешимость догматов церкви, оплота феодализма. Но вместе с тем в стенах университетов рождалась оппозиция против феодализма, выражавшаяся в критике вероучения католической церкви.

[1] Название «остроготы», впоследствии изменившееся в «остготы», происходит от древнего готского слова «austra» — «блестящий»; «визиготы» — впоследствии «вестготы» — значит «добрые» или «хорошие готы». Впоследствии подлинное значение этих племенных названий было забыто и их стали объяснять как географические: остготы — восточные, вестготы — западные готы.

[2] Вестготы с 418 г. имели самостоятельное обширное государство, созданное из земель, отнятых у римлян по обе стороны Пиренеев, — в Галлии и в Испании. Столицей вестготского королевства была Тулуза.

[3] Король вестготский.

[4] Предводитель отрядов аланов, действовавших в Галлии.

[5] Спатар — начальник императорской гвардии.

[6] «Мартовские поля» — так при Меровингах у франков называлось всеобщее народное собрание, собиравшееся в марте.

[7] Август — священный титул римских императоров.

[8] Дирхем — серебряная монета, приблизительно равняется 25 коп.

[9] Litera значит буква.

[10] По-латыни lego значит читаю, a iter означает путь.

[11] Здесь подразумевается: как яблоко, созрев, падает с ветки, так и человек развивается и в своё время умирает. Но порыв ветра может сорвать яблоко до срока. То же и с человеком.

[12] Подразумеваются колокола.

[13] Донат и Досифей — известные латинские грамматики IV в. н. э.

[14] Присциан — римский грамматик VI в. н. э.

[15] Ф е м ы — военные округа, на которые делилась Византийская империя.

[16] Турмарх — начальник отряда.

[17] Стратег — начальник фемы.