Первое западнославянское государство

К северу от Дуная, на землях, занимаемых теперь чехами, словаками и моравами, славянские поселенцы осели в конце V столетия и с тех пор в непрестанной борьбе с врагами отстаивали свою независимость.

Грозная опасность чужеземного владычества не раз побуждала славянские племена объединяться, чтобы дать отпор иноплеменным завоевателям. В борьбе с врагами, теснившими славянских поселенцев с востока и с запада, сформировалось древнейшее, западнославянское государство, прозванное по имени его создателя «государством Само». Создание этого государства было ускорено грозным натиском кочевников — аваров.

Авары, двигавшиеся по пути, некогда пройденному гуннами из прикаспийских степей, причинили великие бедствия мирным земледельцам. В VI в. авары появились в прежней римской провинции Паннонии.

Подобно; гуннам, авары не знали земледельческого труда, они составляли многочисленную кочевую орду, располагающую подвижным и грозным конным войском. Рослые аварские воины, защищенные железными и кожаными панцырями, нежданно-негаданно появлялись в отдалённых местах, жгли и грабили, уводили в плен женщин и детей, налагали на мирных жителей бремя дани. Трудно было защищаться разрозненным племенам от внезапных аварских набегов.

На просторе равнины авары возводили круговые земляные насыпи. В широком кольце искусственно возведённого вала располагалось второе такое же кольцо меньшего радиуса, в его пределах третье, за ним четвёртое. Узкие ворота прорезывали насыпи-кольца в различных местах, с таким расчётом, чтобы противник, прорвавшийся через наружные ворота, встретил снова непреодолимую преграду второго и третьего вала, За линией вала высился обычно частокол, составленный из толстых дубовых, буковых и сосновых стволов, достигавших 20 футов вышины.

В каждом таком кольце хранились запасы оружия и продуктов, а в центре его сберегались сокровища, захваченные в разграбленных славянских и германских селениях.

Русский летописец Нестор рисует зловещую участь славянского племени дулебов, порабощенных аварами:

«Аще поехати будяше обрину (авару), не дадяше впрячи ни коня, ни вола, но веляша впрячи три-ли, четыре-ли, пять-ли жон в телегу и повезти обрина».

Но победа доставалась аварам с трудом. Славяне сопротивлялись упорно и часто успешно. Один из славянских князей Лаврита в 578 г. гордо ответил аварскому послу, требовавшему от этого князя покорности и ежегодной дани. «Есть ли кто из людей под солнцем, кто бы мог подчинить себе и сокрушить наше могущество? Мы привыкли господствовать сами, а не повиноваться чужим властителям; и мы не изменим себе, покуда существует война и меч».

Желая вызвать рознь между отдельными славянскими племенами, аварский, хан Баян отправил послов своих с подарками к полабским славянам, прося прислать вспомогательный отряд. Полабские славяне решительно отказались от предложенного им союза.

626 г. застал многочисленное аварское войско у стен Константинополя, которым намеревался овладеть аварский хан. Византийская столица была на этот раз спасена славянскими воинами. Последние отказались повиноваться аварскому повелителю и воевать с византийскими войсками, в рядах которых было немало южнославянских воинов.

Единодушное выступление воинов-славян, отказавших в повиновении аварскому хану и обрекших его на военную неудачу, было не случайным. Именно в эту пору на берегах Моравы началось движение, вскоре приведшее к объединению разобщённых славянских племён и к созданию первого западнославянского государства. Моравские, чешские, сербские племена долгие годы отстаивали свою землю и свою независимость от западных соседей — франков и от восточных соседей — аваров. В 623 г. во главе союза этих племён встал умный и энергичный человек, власть которого охотно признали славянские племена, не только в Чехии и Моравии, но и за их пределами. Человека этого звали Самослав, но современники и потомки прозвали его сокращённым прозвищем «Само», получившим уже к 630 г. широкую известность. Само впервые появился в земле моравской в качестве «гостя» — купца, прибывшего от берегов Нижней Лабы, из лютицких земель, в то время частично захваченных франками. Франкский летописец Фредегар считает Само «франкским купцом», видя в нём выходца из франкской земли.

В действительности же Само являлся заклятым врагом франков-завоевателей. Признанный главою союза объединившихся племён, Само повёл решительную борьбу с противниками славян — аварами и франками.

В 630 г. король франков Дагоберт решил подчинить себе западных славян. Готовясь начать войну с ними, Дагоберт заключил в 629 г. «вечный мир» и союз с византийским императором Гераклием и направил посла своего к Само.

Франкский посол по вмени Сихар, должен был принести жалобы на обиды, будто бы причинённые франкским купцам в земле славянской. Но была у Сихара и другая тайная задача. Он должен был запугать Само грозною аварской опасностью и постараться убедить его, что аварский хан, разгневанный неповиновением славянских воинов, лишивших его своей поддержки у стен Константинополя, — неминуемо нападёт на славянские поселения. Сихару было поручено втолковать Само, что лишь своевременное изъявление покорности и принесение дани милостивому королю франков Дагоберту спасёт молодое славянское государство.

Долго ехал Сихар по скверным тогдашним дорогам, не раз сменял он надорвавшего силы коня на другого, свежего, и за долгую дорогу он взвесил и обдумал все свои доводы, составил в уме и запомнил наизусть цветистую речь, которая, как ему казалось, должна была склонить к покорности нового и, по всей вероятности, неопытного моравского государя.

Сихар старался представить себе возможные возражения, которые способен выдвинуть Само, и он подготовил свои ответы и убедительные заверения. Ему казалось, что всё предусмотрено им заранее. Но сколько ни думал седовласый франкский посол, искушённый в делах управления и в хитроумном искусстве переговоров, он всё же не предугадал, да и не мог предугадать того, что произошло.

Франкскому послу было отказано в приёме. Все настояния были бесплодны. Само не пожелал с ним разговаривать. Подобной возможности не предвидел ни старый посол, ни отправивший его король Дагоберт. Шли дни... Послу ни разу не удалось увидеть Само, жилище которого оберегала надёжная стража. Удручённый Сихар ясно представил себе встречу, ожидающую его на родине. Холодный пот покрывал всё тело посла при мысли о гневе Дагоберта, когда король услышит, что его посол даже не сумел заставить себя выслушать...

И Сихар решился... Он раздобыл где-то славянскую одежду и, преобразив свою внешность, пробрался неузнанным к дому Само. Спрятавшись вблизи дома, он подстерёг Само, остановил его и, едва превозмогая волнение, стал торопливо, скороговоркою излагать заранее подготовленные и рассчитанные на другие обстоятельства речи. Язык франков был знаком Само... Он вслушался, и когда в прерывистой, сбивчивой речи незнакомца прозвучали слова угрозы и предложение признать зависимость от Дагоберта и возложить на себя бремя дани, Само прервал говорившего, назвал его глупцом, которого следует немедленно выгнать, и, не ожидая окончания речи, повернулся спиною к незадачливому послу и стал от него удаляться обычным неторопливым шагом.

Война с франками была неизбежна. Дагоберт заручился союзниками. К границам земель моравских двигались с юга лангобарды, с юго-запада отряды маркграфа восточной марки, а с запада войско самого короля Дагоберта, стремившегося прорваться в долину Дуная. В 630 г. противники встретились в Чехии у Вогастенбурга (близ нынешних Домажлиц). Три дня длилась жестокая сеча, в которой военное счастье покинуло Дагоберта. Большая часть франкских воинов сложила свои кости в этой битве. Великая добыча досталась соратникам Само.

Славяне не ограничились обороной. Вскоре моравские, чешские, полабские воины ответили на удар врага ударом, вторгшись во Франкскую землю. Повсюду разнеслась весть о славной победе славян. Князь сербов полабских, живших меж Лабою и Салой, — Дерван, сверг франкское иго и присоединил народ полабских сербов к союзу, возглавленному Само.

В 631—632 гг. славянская рать вторглась в Турингию, тесня франков далее на запад. Тщетно пытался Дагоберт приостановить напор славян... он вынужден был освободить саксов от дани, платимой франкам, с тем, чтобы саксы защитили границы франкского государства от натиска славян. Вскоре распалось ослабленное войною франкское государство, разделившееся на три части. Герцог Турингии Раудульф, стремясь к независимости и понимая, на чьей стороне сила, стал добиваться дружбы с Само и, в угоду последнему, стал вести себя заносчиво в переговорах с Дагобертом.

Обширное пространство от притоков Лабы, Шпрее и Гаволи на севере, до высоких Татр на востоке и Альп на юге, занято было объединившимися славянскими племенами, вошедшими, в «Моравскую державу Само». Победитель франков сумел собрать силы, достаточные для борьбы с аварами. За 35 лет своего правления Само не раз воевал с аварами, прежде казавшимися непобедимыми. Уже в 626 г. авары вторглись в Чехию, мстя за неудачу под Константинополем. Впервые встретили они значительное войско, сильное своим оружием, сплочённостью и сознанием правого дела, войско, мужественно ставшее на пути грабителей. С тех пор не раз возобновлялась война с аварами. Она кончалась всякий раз победою славян. От владычества аваров были освобождены чехи и моравы. Воодушевлённые их примером, против вековых притеснителей поднялись и жившие в Далмации хорваты, ударившие на аваров с юга и облегчившие этим натиск чехов и моравов с запада. Немало ненавистных славянам аварских укреплений было взято и разрушено славянскими воинами в ту пору. И хотя аварская сила не была сокрушена окончательно, всё же сила эта была подорвана победоносным оружием славянских воинов ещё в VII в. Час гибели аваров был уже не за горами.

Объединение славянских племён в VII столетии сыграло большую роль. Оно позволило спасти славянские селения от разбойничьих наездов хищников-аваров и на широком пространстве освободить западнославянские племена от франкской зависимости и тяжкой дани.

Однако связь славянских племён, вызванная тревогами и невзгодами бурного времени, была непрочной.

Каждое племя жило по-старинке, было мало связано с другими племенами. Поэтому, вскоре после смерти Само, последовавшей в 662 г., славянские племена вновь обособились. Распаду способствовали также и сыновья Само. Из 22 его сыновей некоторые стали князьями, стремившимися править независимо в своих маленьких княжествах.

ВЕЛИКОМОРАВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Немного мы знаем о западных славянах той поры, когда обширнейшие территории западной и средней Европы входили в состав державы Карла Великого.

Известно, однако, что с помощью бодричей Карлом были разбиты и покорены саксы. Замыслив большой поход против аваров, Карл Великий смог осуществить его лишь при участии славян. Когда в 795 г. маркграф Эрих Фриульский повёл франкское войско против аваров, к аварским становищам подошёл с противоположной стороны перешедший Дунай хорутанский князь Звонимир. Одновременный натиск с двух сторон позволил овладеть аварским укреплением и скрытыми в нём сокровищами, отправленными вскоре ко двору Карла.

Таким образом, славянами была не только подорвана еще во времена Само аварская сила, она была и позднее сокрушена лишь соединёнными усилиями славян и франков. Ратная помощь и боевые заслуги не избавляли славян от дани. Чехи повинны были ежегодно отдавать Карлу 120 быков, платить 500 марок серебром да сверх того посылать вспомогательный отряд в войско Карла.

Хитрый император оценил по-своему помощь и силу славянскую. Боясь усиления славянских племён, Карл запретил франкским купцам ввозить в славянские земли лошадей и оружие. Боясь восстания сербов, живших за Лабою, Карл обязал всех жителей сопредельных с ними земель быть наготове и по первому зову поголовно вступать в войско, призванное подавить опасное движение полабских сербов. Что ни год, славянские послы представали перед императором и приносили положенные дары. Уклонение от дани влекло за собою жестокую расправу с ослушниками.

К середине IX в. распалась на части империя Карла Великого.

Бессильные государи франкские не могли удерживать в повиновении ни собственных франкских феодалов, ни те племена, которые давно тяготились вынужденной данью.

Но не забыли об этой желанной для них дани правители восточно-франкского государства. Помнил о ней и внук Карла Великого — Людовик Немецкий, ставший королём Восточно-франкского государства. Недаром писал в 848 г. знавший королевскую волю франкский летописец: «Земля славян, называемых моравами, подчинена государям нашим и народу нашему со всеми её обитателями... она должна платить нам дань».

Впрочем, Людовик Немецкий понимал, что забытые дедовские права не помогут ему покорить вольнолюбивых славян. Он учитывал и то, что не всегда на его стороне военная сила. Поэтому он прибег к помощи духовенства. Ещё Карлу Великому в деле подчинения славянских племён помогали священники и монахи, навязывавшие язычникам-славянам христианство и стремившиеся проповедью смирения и покорности сковать и отвлечь от борьбы за свою независимость племена, жившие за Лабою и в долинах Моравы и Влтавы.

По воле Карла Великого моравов и чехов взялся приобщить к христианству Зальцбургекий архиепископ Арно, завоевавший себе вскоре печальную славу грубого стяжателя, спешившего обременить опекаемых им славян уплатою десятины и других церковных поборов.

Чехам и моравам IX в. были чужды и непонятны слова христианской проповеди, произносимой чужеземцем-проповедником, странным и чуждым был для них латинский язык церковного богослужения. Зато вымогательства алчных чужеземцев, одетых в монашеские рясы, представали перед славянами во всей их неприглядности.

Общее негодование вызывал архиепископ Арно, присваивавший себе четвёртую часть десятинного сбора и одну треть всех прочих церковных доходов.

Выдающийся современник Карла Великого, учёный Алкуин, ясно понимал, что деятельность Арно и его приспешников вызывает лишь ненависть и сопротивление славян.

Алкуин пытался предостеречь Арно и указал ему на неизбежные последствия его чёрных дел: «Будь проповедником благочестия, — писал Алкуин, — а не вымогателем десятины. Десятина, как говорят, уничтожила веру саксов. Зачем возлагать такое ярмо на непривычную ему шею, ярмо, которое ни мы, ни наши братья не могли бы носить».

Но тщетным был предостерегающий голос Алкуина. Поборы и вымогательства продолжались при Арно, а позднее усилились ещё более. Людовик Немецкий ни в чём не ограничивал жадных немецких монахов, с помощью которых он надеялся подчинить славян и превратить их навсегда в смиренных данников. Притязания немецкого государя и вымогательство послушных ему попов не отдаляли, а приближали час борьбы моравских и чешских славян за свою независимость.

В ту пору у чехов и моравов не было единства. Они управлялись многочисленными князьями, власть которых простиралась на небольшую округу, на входившие в неё селения. В усилении княжеской власти были заинтересованы «лехи» — знатные и богатые люди, завладевшие просторными землями и постепенно подчинившие своей власти соплеменников.

Лехи ревниво оберегали свою земельную собственность; пользуясь своей верховной властью на землю, они выделяли участки земли неимущим односельчанам, заставляя последних отдавать за землю часть урожая.

Чтобы сберечь свои владения и права, лехи в краю моравском и чешском поддерживали сильных князей. Но нескоро власть многочисленных князей уступила бы место власти одного государя, если бы не назойливые требования дани, исходившие от немецкого государя, и не разбойничьи вымогательства жадных немецких епископов и монахов.

С каждым годом всё большее число знатных лехов и рядовых членов племени убеждалось в необходимости противодействия чужеземным насильникам, противодействия, которое становилось возможным лишь при наличии сильной власти, сосредоточенной в руках одного государя.

Таким государем стал один из князей моравских Моймир, талантливый правитель и дипломат. Моймир действовал рассудительно и неторопливо. Год за годом сколачивал он объединение моравских племён и до поры до времени ладил с немецким государем. Он понимал, что преждевременное выступление может обречь на провал все его замыслы.

К 830 г. разросшееся княжество Моймира занимало обширное пространство по рекам Мораве и Дые до Дуная. Оно захватывало территории нынешней Моравии и верхней Австрии. К этому времени все моравы уже подчинились Моймиру, и лишь к востоку от Моравы лежало владение князя Прибины, упорно сопротивлявшегося Моймиру и ради сохранения своей власти ставшего вассалом Людовика Немецкого.

Немецкий государь давно понял, что Моймир является его опасным противником. Собрав своих немецких вассалов и прельстив их славянской добычей, Людовик в 846 г. повёл своё войско в Моравскую землю, неожиданно напал на Моймира и пленил его. Желая посеять разлад среди моравов, хитрый немецкий государь объявил одновременно, что соперник Моймира, восточно-моравский князь Прибина, отныне владеет своими землями не как вассал, а как полноправный собственник моравских и паннонских территорий.

Княжий стол Моймира немецкий завоеватель решил предоставить племяннику пленённого моравского князя — Ростиславу, который показным послушанием и вассальной присягой сумел внушить Людовику доверие к себе.

Выводя из славянских пределов немецкое войско, Людовик надеялся, что Ростислав поведёт усобицу с соседом-соперником Прибиной, а немецкий государь сумеет извлечь выгоду из раздоров двух славянских князей. Но коварный король Людовик ошибся. Ростислав оказался продолжателем дела, начатого его дядей. Подобно своему предшественнику, Ростислав первое время притворялся покорным, и пока его послы заверяли Людовика в послушании моравского князя и подкрепляли свои заверения дарами, — Ростислав неутомимо воздвигал на западных рубежах моравских племён крепкие «гроды». Первоклассной крепостью оказался неприступный для врага Девин, опоясанный высокими стенами, рвом и валом. Таким же образом был укреплён и Велеград, стольный город Ростислава. На берегах пограничной реки Дыи отстроены были крепости — Братислав, Зноим, Градец.

Недолго оставалась тайной деятельность Ростислава, и в 855 г. Людовик снова повёл своё войско в Моравию. Войско это встретило непреодолимую преграду. Славянские воины занимали трудно уязвимую позицию. Об их сопротивление разбился натиск сильного врага. Ростислав, отбив удар врага, сам перешёл в наступление и преследовал отступавших уже на немецкой земле. Затем Ростислав отказал в дани немецкому государю и не посылал более послов ни к Людовику, ни на имперские сеймы. Недавние враги заискивали перед Ростиславом, и сын Людовика Немецкого Карломан искал его поддержки, домогаясь баварской короны. Изгнанный из своей земли немецкими рыцарями, чешский князь Славитех добивался помощи и заступничества Ростислава.

Людовик продолжал считать сильного моравского князя самым опасным противником и тщательно готовился к новому походу. Чтобы обеспечить успех своему грабительскому походу, Людовик прибегнул к содействию папы. Тогдашний папа римский, Николай I, поспешил благословить Людовика на борьбу с Ростиславом, так как рассчитывал, что покорение вольнолюбивых моравов принесёт церкви новые доходы. В августе 864 г. большое немецкое рыцарское войско перешло Дунай и осадило застигнутого врасплох Ростислава в Девине. Моравскому князю пришлось заключить невыгодный для него мир и дать Людовику заложников. После неудачи 864 г. Ростислав деятельно готовился к возобновлению борьбы с заклятыми врагами славянского государства. Он привлекает к союзу чехов и полабских славян, решивших отстаивать свою независимость под боевым знаменем: моравского князя. В поисках новых союзников он заключает дружественный договор с болгарами.

Ещё в конце 862 г. Ростислав вместе с племянником своим Святополком посетил Константинополь. Успешные переговоры с византийским императором Михаилом III позволили разрешить, важнейшую задачу, давно намеченную дальновидным Ростиславом. Ростиславу было ясно, что из подвластных ему земель необходимо изгнать немецких попов и монахов — прямых пособников врага.

Их удаления ждали с нетерпением чехи, моравы, сербы, возмущённые жадностью чужеземного немецкого духовенства.. Однако стародавняя языческая религия не отвечала политическим требованиям бурного времени. Многобожие и пестрота верований создавали лишние перегородки между племенами, признававшими различных богов-покровителей. Древнее язычество становилось помехою делу объединения западнославянских племён. Перед глазами Ростислава был пример Запада, убеждавший в том, что власть государя находит опору в церкви.

Влиянию и силе немецкой католической церкви Ростислав стремился противопоставить силу новой общеславянской христианской церкви, способной ускорить объединение разобщённых племён и помочь укреплению власти западнославянского государя.

Именно эти соображения и привели Ростислава и Святополка в Константинополь. Император Михаил III согласился отправить е Моравию двух братьев — учёных греков Кирилла и Мефодия, проповедников, превосходно знавших славянский язык. В 863 г. братья-проповедники уже находились в столице Ростислава. Проповедь, впервые зазвучавшая не на латыни, а на родном, понятном языке, имела большой успех.

Ещё больший успех имела новая славянская азбука, появление которой связано с именем Кирилла, сумевшего изучить древнейшую славянскую письменность, усовершенствовать её и приспособить к новым требованиям.

Новая азбука способствовала развитию славянской культуры, она обусловила появление славянских рукописей, распространение библии и евангелия на славянском языке, доступном и понятном всюду — от берегов Дуная до Балтики и устья Лабы.

Культурное и политическое значение славянской проповеди и славянской письменности (было огромным и очевидным для всех.

Соперник Ростислава, сын Прибины восточноморавский князь Коцел, отдаёт в науку братьям 50 учеников, желая создать и в своих владениях славянскую церковь, ввести у себя славянскую проповедь и письменность.

Большое и ценное дело братьев-проповедников вызвало бешеную злобу со стороны немецкого духовенства, вынужденного выпустить из рук своих славянскую паству.

Алчные притязания католических попов всячески поддерживал Зальцбургский архиепископ, утверждавший, что Кирилл и Мефодий «незаконно» проповедуют там, где с дедовских времён надлежит якобы проповедовать немецким священникам, подчинённым Зальцбургскому архиепископу. Папа вызвал обоих братьев в Рим.

Сменивший Николая I папа Адриан II понял, что ожесточать славян жестоким приговором и осуждением популярных в славянской среде проповедников было бы неблагоразумно.

Папа снял обвинение с Кирилла и Мефодия и даже одобрил переведённые ими на славянский язык книги.

После смерти Кирилла папа возвёл Мефодия в сан архиепископа Моравии и Паннонии и в 870 г. отпустил его во владения князя Коцела, с нетерпением ожидавшего нового главу западнославянской церкви. Необыкновенная уступчивость и «справедливость» папы Адриана II имела свои причины. Незадолго до того болгарская церковь, возмущённая деспотизмом папского Рима, фактически порвала связи с папским престолом и всецело подчинилась влиянию константинопольского патриарха. Это было внушительным уроком, заставившим Адриана II опасаться, как бы западнославянская церковь не последовала примеру болгарской.

Зимою 872 г. Мефодий был вынужден предстать перед собором немецкого духовенства и тратить время и силы на опровержение злобных выпадов своих непримиримых врагов. Мефодий бросил в лицо этим своим врагам исполненные достоинства .слова: «Я проповедую в области святого Петра, а не Зальцбургского архиепископа, и напрасно отцы из-за жадности и скупости ставят преграду доброму делу».

Однако на обратном пути возвращавшийся с собора Мефодий был вероломно задержан своими врагами в Баварии, где в течение двух с половиной лет оставался в плену.

В те дни, когда братья-проповедники находились в Риме, разгорелась большая война с Людовиком. Не только моравы, но и чехи, сербы, лужичане, бодричи взялись за оружие. Чехи вторглись в Баварию, сербы в Турингию. Сын Людовика Карломан, прорвавшись к стольному городу Ростислава — Велеграду, безуспешно пытался овладеть им. В борьбе с войском Карломана была использована испытанная тактика завлечения противника в глубь страны и изнурения его сил.

Князю Ростиславу донесли, что его племянник Святополк вступил в тайные переговоры с Карломаном. Разгневанный князь приказал задушить племянника, заподозренного в измене. Весть о принятом суровом решении дошла до Святополка, который решил опередить своего дядю, напал на него, взял в плен и отдал в руки Карломана...

Доставленный в немецкие земли, Ростислав был сначала приговорён к казни, затем «милостивый» Людовик заменил Ростиславу смертную казнь ослеплением и заточением в монастырь.

Тяжкое впечатление произвела на моравов участь князя Ростислава. Предавший Ростислава Святополк вызвал ненависть соотечественников, которые пленили Святополка и выдали его немцам. В страну, утратившую государя и полководца, вновь ворвались немецкие рыцари. Пользуясь всеобщей растерянностью, они без боя захватили важнейшие славянские крепости. Моравам навязана была власть двух немецких графов — Вильгельма и Энгискалька. В сопровождении вооружённой челяди, чужеземные наместники-графы разъезжали по стране, вымогали дань, снова отдавали славянские селения в руки ненавистного немецкого духовенства, спешившего возродить все поборы, упразднённые Кириллом и Мефодием. Но недолго длилось засилье чужеземцев. Люди брались за оружие, и лютый страх побуждал чужеземных графов воздерживаться от разъездов и месяцами отсиживаться в укреплённых городах, ставших их убежищем. Наместники становились похожими на пленников и взывали о помощи, требуя от Людовика присылки немецкого войска.

Тем временем Святополк, находившийся в немецкой земле, старался снискать полное доверие Карломана. Он вызвался возглавить немецкое войско и повести его на выручку немецким графам. Обманув бдительность Карломана, Святополк добился командования и во главе немецкого войска прибыл к стенам Велеграда. Он ухитрился завязать тайные сношения с соплеменниками, которые по его сигналу внезапно напали на немецкое войско под Велеградом и уничтожили его.

После гибели немецкого войска Святополк стал государем моравским. Женитьбою на чешской княжне он скрепил союз моравов с чехами. В 872 г. по всей линии восточной границы немецкого государства поднялись славянские племена. В борьбе с вековыми врагами окрепла связь чехов и моравов с их полабскими братьями. В мае 872 г. саксонские и турингские войска беспорядочно отступили под натиском соединённых славянских сил.

Летописцы повествуют о героизме и общем подъёме, воодушевлявшем славян в этой войне. Они рассказывают о женщинах, которые преграждали дорогу бегущим с поля битвы немецким воинам, а затем стаскивали их с коней и секли прутьями.

Святополк решил парализовать главные силы Карломана и для этого отсек от них Дунайскую флотилию, гружённую припасами, обеспечивавшими немецкое войско. Карломан отступил.

В 874 г. Людовик должен был подписать со Святополком Форхсгеймский мирный договор. Этим договором за Моравской державой признавалась полная независимость. Немцы были вынуждены вернуть в Моравию Мефодия, вступившего в управление архиепископством Моравским и Паннонским.

Под управлением Святополка Великоморавская держава приобрела отвоёванную в упорной борьбе и признанную врагами независимость. Она раскинулась на широком пространстве, доходя на северо-востоке до Кракова, простиралась до Магдебурга на севере и до реки Стрый.

Византийский император и историк Константин Багрянородный писал о силе и значении Великоморавской державы. О конце правления Святополка Константин Багрянородный отзывался таким образом:

«Князь Моравский Святополк был храбр и страшен для соседних народов. Он имел трёх сыновей и, готовясь к смерти, разделил страну на три равных части и каждому своему сыну дал отдельную часть. Старшего по возрасту сделал он великим князем, двух остальных подчинив его власти. Он убеждал их хранить мир и согласие на примере: связав три прута, дал преломить старшему, потом другим, и когда не смогли преломить, дал каждому по отдельному пруту из этой связки, и они легко преломили их. И сказал он детям: если вы останетесь в любви и согласии меж собою, никогда враги ваши не одолеют вас и не пленят, если же из честолюбия и несогласия захотите каждый взять верх, враги уничтожат вас совершенно».

Византийский историк воспользовался старинной легендой, часто повторявшейся в древних литературных памятниках.

Вскоре после кончины Святополка (894 г.) Великоморавское государство распалось.

Разумеется, распад Великоморавской державы произошёл не потому, что сыновья Святополка легкомысленно пренебрегли заветами отца и поддались личному честолюбию, толкавшему их к розни.

Сама Великоморавская держава не представляла собой чего-либо похожего на прочно сложившееся национальное государство. Она являлась военным объединением, которое перед лицом хищного врага на время связывала обособленные славянские народы, сплотившиеся для спасения своей независимости, своих очагов и селений. Но отсутствие хозяйственной общности не позволило создаться устойчивому единству, не соединило в рамках одной державы племена, жившие своей обособленной жизнью.

Новое разобщение отдельных племён усугублялось раздорами преемников Святополка, не гнушавшихся союзом с исконными недругами славянства — немецкими рыцарями.

В подобных условиях чехов и моравов постигло новое и грозное бедствие венгерского вторжения, произошедшего в 906 г. О последствиях его говорят мрачные слова Константина Багрянородного: «Оставшиеся из народа рассеялись и убежали к соседним народам — к болгарам, туркам, хорватам и другим».

Сокрушительный натиск венгерской кочевой орды лишь довершил полный и окончательный распад Великоморавского объединения славянских племён.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

Давным-давно, ещё в начале XII в., в Печерском монастыре около Киева, древнерусский летописец составил первую историю русской земли. В своём труде он подводил определённый итог, со своей, конечно, точки зрения, развитию русских земель. Недаром начал он свою рукопись знаменитыми словами: «Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля». В этих словах заключается важнейший вопрос о происхождении нашего государства. Конечно, летописец интересовался происхождением Русского государства по-своему; прежде всего его занимала история княжеской династии, правившей в Киеве, и её права на княжение. Этим вопросом очень интересовались и московские «книжники» XV—XVI вв. — с такой же целью: подтверждения права московских великих князей на престол.

Нас же интересует главным образом не история княжеской династии, а вопрос, при каких условиях сложилось огромное древнерусское государство — Киевская Русь. Товарищ Сталин учит, что в основе жизни общества лежит способ производства материальных благ; поэтому для того чтобы изучать историю того или иного народа, того или иного государства, нужно прежде всего выяснить, как люди добывали необходимые им средства к существованию, какими орудиями они пользовались для этого и какие отношения между людьми складывались в результате этой деятельности.

Много специальных книг написано по вопросу о происхождении Киевской Руси. До последнего времени авторы этих книг исходили из мысли, что восточнославянские племена — довольно поздние гости на Восточноевропейской равнине. Мало того, некоторые из них изображали древних славян совершенно дикими, жившими в лесах, подобно зверям и птицам. Другие утверждали, что древнерусское Киевское государство было создано норманнами, пришедшими с севера, со Скандинавского полуострова, а культуру восточные славяне целиком позаимствовали у Византии. Эти точки зрения особенно усердно распространяли буржуазные немецкие учёные, отрицавшие какую бы то ни было роль восточных славян в развитии Восточной Европы.

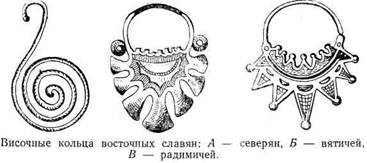

Много труда, сил и времени пришлось затратить, чтобы опровергнуть эти неправильные взгляды. Заслуга установления истины принадлежит советским учёным: историкам, археологам, этнографам. Из года в год, многочисленные научные экспедиции отправляются во все концы нашей необъятной родины разыскивать поселения наших древних предков. В глухих лесах средней полосы, раскапывая курганные погребения славянских племён: вятичей, кривичей, радимичей и других, разыскивая на берегах рек их поселения, наконец, в степных просторах Украины, советские учёные собрали огромный материал, который, подтверждаемый сохранившимися письменными источниками, позволяет сейчас сделать большие и важные выводы о тысячелетней жизни восточного славянства.

Имеющиеся сейчас данные позволяют считать, что население территории, на которой сложилась позднее Киевская Русь, уже в середине первого тысячелетия до н. э. вело довольно сложное хозяйство: в основе его лежало земледелие. Большую роль играло скотоводство, а охота, рыболовство, лесные промыслы, например бортничество, играли в хозяйстве второстепенную, хотя и весьма существенную роль.

Ещё Геродот, греческий историк и географ V в. до н. э., побывавший в Северном Причерноморье, отмечал плодородие почвы, на которой жители выращивали хлеб, чечевицу, лук, чеснок, лён. и коноплю. Согласно легенде, приводимой Геродотом, местное население научилось земледелию потому, что с неба упали плуг и ярмо. Нас, конечно, интересует не такое «объяснение» происхождения земледелия, а то, что факты, сообщаемые Геродотом, подтверждаются археологическими находками. Вот эти-то находки и доказывают, как давно существует земледелие на территории нашей страны. Ещё в конце XIX в. известный русский археолог Хвойка в бассейне рек Днепра и Днестра, т. е. на территории будущей Киевской Руси, обнаружил интереснейшие остатки поселений, жители которых занимались развитым сельским хозяйством. Эти поселения относились к III—II тысячелетию до н. э. Советские учёные развернули огромную археологическую работу и пришли к изумительным выводам.

Раскапывая эти поселения, учёные интересовались, из чего строились жилища, как и где были расположены различные хозяйственные сооружения, какие орудия и предметы быта употреблялись жителями, как производился посев.

Оказалось, что жилища строились из глины, перемешанной с различными отходами, получаемыми при уборке урожая, — колосьями, попорченными зёрнами, шелухой и т. п. Тщательное исследование этих остатков показало, что жителям прекрасно были известны пшеница, ячмень, просо и рожь. В каждом жилище для хранения зерна были приспособлены «бочки», специальные глиняные сосуды до одного метра высотой, а для размола — каменные зернотёрки. В некоторых селениях зерно хранили в ямах, выкопанных в глинистой почве и специально обожжённых. Сеяли все эти злаки пока ещё вручную, т. е. человек мотыгой разрыхлял почву и после этого сеял. Мотыги были сделаны из рогов оленей и лосей, другие сельскохозяйственные орудия — серпы, например, — из костей крупных животных или из мягких горных пород.

По имени украинского местечка Триполья, где впервые Хвойка обнаружил подобные поселения, вся эта культура названа трипольской.

Византийские авторы VI—VII вв. н. э., знакомые с жизнью восточных славян, писали об изобилии у них различных злаков и скота. «У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы», — писал один из этих авторов в обширном руководстве о ведении войны с восточными славянами. В этом руководстве он подробно рекомендует, как лучше действовать византийским отрядам, чтобы иметь возможность ограбить славянские поселения.

Но не только материалы трипольских поселений, расположенных в благодатных южных землях, говорят нам о земледелии восточных славян. По мере продвижения на север, в средней полосе и даже в суровой Карелии, общая картина хозяйственной жизни населения, несмотря на совсем другие климатические условия, не меняется. Греческие и византийские авторы ничего не знали о жизни в этих областях. Тот же Геродот на основании каких-то рассказов, прямо писал, что на север от скифских земель лежит пустыня. Но на самом деле было совсем не так. Основой хозяйства северных восточнославянских племён также было земледелие и скотоводство; но в отличие от южных поселений, иногда очень обширных, северовосточные славянские посёлки были небольшие и находились на сравнительно большом расстоянии друг от друга. Это объясняется тем, что земледелие в лесистой местности, как это ни странно звучит, требовало в то время сравнительно больших пространств, чем на лесостепном юге! Дело в том, что на севере было распространено подсечное мотыжное земледелие. (Эта форма земледелия у некоторых отсталых народов, населявших царскую Россию, например у удмуртов, коми, карелов, сохранилась до начала XIX в.) Первоначально для того, чтобы подготовить участок для посева, вырубался участок леса; поваленным деревьям давали высохнуть, а затем их сжигали. Огромный костёр давал не только массу рыхлой золы, благоприятной для посева, но и размягчал верхний слой почвы. Таким образом, сеять можно было прямо в золу. Для разрыхления неразмягчённой почвы употреблялись деревянные бороны, сплошь и рядом представлявшие собой ствол ели с отрубленными до половины сучьями. Такие бороны назывались «суковатками». Позднее, с распространением железных изделий, для этой цели и для выкорчёвывания оставшихся пней стали применяться железные топоры и мотыги. Приготовленный таким образом участок (новина) служил год-два, а затем требовался новый участок, с новой «порцией» удобрения — золой. В календаре древних славян один из зимних месяцев, когда рубили лес, назывался «сечень» (сечь, т. е. рубить), а затем следовали месяцы «сухой» и «березол», во время которых лес сушился и сжигался. В украинском языке и поныне январь называется «сичень». Старый участок забрасывался и мог быть снова засеян только через 40—60 лет, когда вновь зарастал лесом. Подсечное земледелие требовало огромной затраты труда, поэтому над обработкой участка трудились сообща целые патриархальные семьи, состоявшие из двух-трёх поколений. Труд целого рода при примитивном хозяйственном инвентаре был тесно связан ещё с первобытно-общинным строем. Семьи селились в поселениях, городищах, обычно насчитывавших 70—80 человек; городища возникали на высоком берегу реки и ограждались с другой стороны рвом и земляным валом. Жилища в них представляли из себя или полуземлянки с глинобитной печью — на юге, или бревенчатые наземные постройки, — на севере. В дальнейшем из этих типов жилищ и сложилась бревенчатая изба в среднерусской полосе и хата-мазанка на Украине. Археологические находки в различных районах — около Минска, на реке Шексне, на Ладоге и в других местах говорят о распространении там различных злаков. По вычислению некоторых учёных, горох и бобы, найденные в поселениях VI—VIII вв. н. э. около Минска, возделывались там около полутора тысяч лет назад.

Народная память, запёчатлённая в былинах, сохранила до нашего времени воспоминания этого далёкого времени. В некоторых вариантах былины о знаменитом русском богатыре Илье Муромце говорится, что после своего чудесного исцеления от болезни, из-за которой он на печи «сиднем сидел» тридцать лет и три года, пошёл Илья помогать своим родителям-крестьянам.

Пошёл Илья ко родителю, ко батюшке

На тую на работу на крестьянскую.

Очистить надо как от дубья-колодья:

Он дубьё-колодьё всё повырубил.

Шёл век за веком, развивались орудия труда; на севере и на юге вместо первобытной системы земледелия появляется более развитая форма — земледелие пашенное. На смену мотыги и бороне-суковатке появляются сохи, железные плуги, косы и серпы; труд человека заменяется тяговой силой лошади.

В отдельных селениях появляются кузницы с горнами, в которых вырабатывались сельскохозяйственные орудия. Большое количество этих орудий, найденных в отдельных мастерских, говорит о том, что они предназначались не только для обеспечения жителей одного селения, но и для продажи в другие селения. Улучшение орудий труда изменило жизнь славянских поселений. Вместо первобытного патриархального хозяйства, в котором принимали участие члены всего рода, появляется отдельное хозяйство, которое могла вести одна семья.

Времена, когда восточные славяне «живяху каждо с своим родом» проходили, образовывалась сельская община (вервь) из самостоятельных отдельных хозяйств, уже не связанных родственными отношениями. Поля, прежде представлявшие собой временные участки, точно размериваются, межи фиксируют их границы и принадлежность определённому лицу. Появляется частная собственность. Эти изменения также сохранились в народной памяти. Былина о Микуле Селяниновиче рассказывает, как он один пашет:

На кобылушку свою погукивает,

С края в край бороздочки

помётывает.

…………………………………….

У оратая кобылка-то соловая,

На кобылке гужики шелковые.

……………………………………

Сошка у оратая дубовая,

А омешики на сошке чиста

серебра.

Многовековая сельскохозяйственная деятельность отразилась в многочисленных русских пословицах и поговорках, отражающих хозяйственные заботы: февраль — бокогрей, с боку солнце припекает; будет в начале февраля снег — будет весной дождик; а коли в мае дождь — будет и рожь; май холодный — год хлебородный; июль — страдник, работник и т. д.

С изменением орудий труда увеличивается запашка, а вместе с тем и количество получаемых продуктов. Микула Селянинович идёт по пашне — «в край уедет — и другого не видать».

Изучение костей животных, найденных при раскопках древнерусских жилищ VIII—IX вв., говорит о том, что скотоводство играло гораздо большее значение в хозяйстве восточного славянина, чем охота. Например, данные раскопок Старой Ладоги дают 85% костей домашних животных и всего 15% костей диких. Из домашних животных чаще всего употреблялись в пищу свиньи, затем крупный рогатый скот, значительно меньше — мелкий скот (овцы) и очень редко лошади. Охота уже преследовала своей целью не получение средств питания, а добычу драгоценной пушнины, шедшей на уплату дани князьям или на обмен. В лесах того времени неосторожный путник мог случайно погибнуть от лука-самострела, установленного охотником на звериной тропе. На просеках или лесных прогалинах можно было увидеть «перевесища», т. е. сети, в которых запутывались дикие птицы. Важную подсобную роль в хозяйстве имело рыболовство; реки — и южные и северные — были очень богаты рыбой. Нередко при раскопках находили кости огромных щукг сомов, лещей, осетров, белорыбиц. Их ловили неводом или бреднем, били острогой, ловили на крючок или с помощью заколов, когда небольшие реки перегораживались своеобразным забором и в промежутках между отдельными планками ставились самоловные снасти.

Наконец, большое значение в хозяйстве восточного славянина играло пчеловодство, или бортничество (борть — дерево с дуплом, в котором жили пчёлы). Как правило, мёд и воск добывались от лесных пчёл. Каждый, нашедший в лесу дупло с пчёлами, мог поставить свой знак собственности — «знамя», и по установившемуся обычаю никто другой не имел права тронуть такое дерево. В лесах делали также искусственные дупла, подвешивали на деревьях специальные колоды, где селились отроившиеся пчёлы. Промысел этот был опасен, так как пчёлы селились сплошь и рядом на высоких вековых деревьях и добраться до них было нелегко. Для этого употреблялись специальные железные шипы, ремнями привязываемые к ногам древолазов.

Всё это говорит о том, что восточные славяне издавна населяли территорию нашей родины, где развивалась их многообразная хозяйственная жизнь, приведшая к разложению первобытнообщинного строя и созданию первых государственных объединений.

Родовые отношения распадаются, когда отдельные семьи начинают захватывать и добывать больше продуктов. Родовые отношения сменяются военной демократией; появившиеся племенные вожди и их дружинники выделяются из среды общинников. Они начинают совершать иногда очень далёкие походы с целью обогащения, добывая пленников (рабов), скот и другие ценности. Возникает имущественное неравенство; в руках отдельных лиц сосредоточивались большие богатства. Об этом свидетельствуют многочисленные клады арабских монет, найденных в славянских землях и относящихся к VIII—IX вв. н. э.

Об этом свидетельствуют и погребальные курганы этого времени, резко отличающиеся друг от друга: в одних можжно найти только бедную утварь (глиняные горшки, ножи и т. д.) и обычное оружие, в других курганах — дорогое оружие, богатые одежды, кости убитых людей-рабов.

Так складывались два основных класса будущего феодального общества — класс землевладельцев и класс зависимого от них крестьянства.

С постепенным отделением ремесла от сельского хозяйства образуются города — первые центры промышленного и торгового населения, главным занятием которого становится ремесло и торговля. Появляются они там, где было больше всего сельского населения, нуждавшегося в изделиях ремесла. Имеющиеся данные говорят о существовании на Руси в IX—X вв., по крайней мере, 26 городов. Подавляющее большинство их носит славянское название, и поэтому не могло быть основано варягами (Белгород, Белоозеро, Вышгород, Новгодор, Ростов, Чернигов, Изборск и другие). Некоторые из них по данным летописи являлись главными политическими и торговыми центрами для окрестного населения (Киев, Новгород, Полоцк).

Распад родовых отношений вёл к образованию классового общества. Уже к IV в. н. э. образуются первые государственные объединения у славян. В VI в. н. э. известно объединение дулебов, а несколько позднее, к VIII—IX вв., восточные славяне, связанные между собой одним языком, верованиями, общественными отношениями, образуют три отдельных государственных объединения — Славию (с центром в Новгороде), Куявию (вокруг Киева) и Артанию (в Приазовье). Объединение в конце IX в. Новгорода и Киева послужило началом образования Киевской Руси.

В летописи записано, что объединение Новгорода и Киева произошло в 882 г. С этого времени Киев стал центром древнерусского Киевского государства, «матерью городов русских».

Предание, передаваемое нам летописью, говорит о том, что древний Киев существовал задолго до образования единого древнерусского государства; летописец рассказывает, что построили Киев три брата-князя, Кий, Щек, Хорив и их сестра Любедь. Это предание было записано уже в VII в. н. э. одним армянским историком. Известны и другие имена местных князей — «лучших», или «нарочитых», людей, сидевших в своих укреплённых городах и властвовавших над окрестным населением. Данные эти свидетельствуют о том, что образование древнерусского государства произошло путём объединения уже развитых в общественном и экономическом отношении отдельных восточнославянских областей.

Киевские князья Олег и Игорь заставили древлян, северян, родимичей, дулебов, кривичей признать свою власть и платить им дань.

Однако вскоре и князьям, и их дружинникам, и местной знати дани уже нехватает. Они начинают захватывать удобные для обработки земли. Появляется крупное землевладение князей и бояр. На их землях работают зависимые люди. Лучшие охотничьи угодья и рыбные ловли становятся княжеской собственностью. Летопись говорит о существовании специальных княжеских «бобровых ловищ», «тетеревников». В княжеских или боярских дворах сосредоточивается такое количество всякого добра, что в междоусобных войнах враги, захватывая такие дворы, не могли всего вывезти. Летопись рассказывает (правда, о более позднем времени), как в 1146 г. было разграблено «сельцо» князя Игоря Ольговича. В погребах княжеского двора враги нашли так много вина, мёда, «тяжкого товара, всякого до железа и меди», что предпочли всё сжечь. Той же участи подверглось гумно с 900 стогами. Четыре тысячи лошадей они угнали с собой.

О развитии хозяйственной деятельности киевской знати, князей и бояр, говорят активные торговые и международные отношения Киевской Руси с соседними государствами.

С VI в. н. э. восточные славяне стали играть важную роль в международной жизни того времени. Они воюют и торгуют не только со своими соседями, печенегами, хазарами, прибалтийскими племенами, но и с заморскими странами (Византией, Арабским халифатом, Центральной и Северной Европой).

Восточная Римская империя (иначе называемая Византия) в это время переживала кризис. Славянские племена вторгались в её пределы, захватывали земли на Балканском полуострове и образовывали там свои славянские государства.

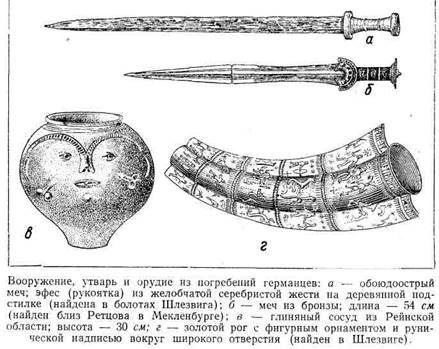

Византийские войска, прекрасно вооружённые, с опытными военачальниками во главе, терпели поражение за поражением, а их вооружение и военная техника попадали в руки победителей. В 597 г. славяне осадили город Фесалоннику. Как пишет византийский хронист, славяне имели всё, что нужно было по тому времени для осады хорошо укреплённых крепостей. Они подготовили осадные машины и железные тараны, огромные машины для метания камней. Такие машины назывались черепахами. Черепахи были пододвинуты к самым стенам города. Они были четырёхугольные, на широких основаниях. На верху их были укреплены обитые железом цилиндры для метания камней; внизу помещались воины, обслуживавшие метательные приборы и тараны, которыми пробивались стены. Чтобы осаждённые не могли нанести вреда воинам, черепахи были обиты досками, а чтобы осаждённые не смогли поджечь эти машины, сбрасывая со стен горючие вещества, черепахи были покрыты кожами только что убитых быков и верблюдов. Такие осадные машины были грозным оружием, и славяне прекрасно умели их применять. Сделав все необходимые приготовления, славянские войска начали обстрел города. Огромное количество камней и стрел дождём полетело в город. Защитники его не могли даже выглянуть из-за стен.

Византийцы были вынуждены признать, что славяне воюют лучше их самих. Напрасно византийские императоры строили десятки крепостей на Балканском полуострове, — они не могли остановить волны славянских нашествий. В результате этих нашествий рушился рабовладельческий строй Византии и совершался переход к более прогрессивной форме общественных отношений — к феодализму.

В потоке славянских племён, наступавших на Византию, были и восточные славяне. Византийский хронист Феофан рассказывает, что однажды к императору Маврикию, собиравшему войска во Фракии, привели трёх странников-славян. Кроме музыкальных инструментов — гуслей — с ними ничего не было. Они рассказали, что живут на берегу Балтийского моря и шли на юг 15 месяцев, чтобы договориться с южными племенами, аварами, о совместном походе на Византию.

К IX в. между восточными славянами, Византией, Западной Европой и странами Арабского халифата установились постоянные торговые сношения. Оживлённым торговым связям способствовало то, что из славянских земель шли удобные водные пути.

Обилие рек и труднопроходимые леса очень давно способствовали развитию у восточных славян судоходства как средства передвижения. Восточные славяне прекрасно умели выделывать речные лёгкие суда, которые нетрудно было перетаскивать по суше, когда речные пороги препятствовали дальнейшему плаванию или когда нужно было попасть из одной реки в другую. Обычно лодки выделывались из целого ствола огромных деревьев, которых много было в девственных лесах среднерусской равнины. Такие лодки назывались «однодеревки». Вся работа производилась топором и теслом. Ствол очищался от сучьев и коры, выделывался сначала топором, а потом отделывался теслом. После этого полученная колода распаривалась и начиналась разводка, т. е. расширение бортов будущей лодки. Чтобы она при этом не дала трещины, нос и корма крепко связывались. Челноки иногда делались очень небольшие, всего на несколько человек, а иногда огромных размеров — до 20 метров в длину и до 3 метров в ширину. Какие же большие нужны были для этого деревья! На таких ладьях можно было отважиться путешествовать и по морям. Только предварительно, для устойчивости при морской волне, их обшивали досками. Ходили ладьи на вёслах, хотя иногда применялся и парусный ход. Позднее появился и другой тип судна — «насады», те же ладьи, только с высокими бортами из «нашитых» досок и палубой, так что гребцы и воины были защищены от неприятельских стрел.

Путешествие в те времена было делом опасным. Поэтому отправлявшийся в торговое предприятие купец должен был быть прежде всего воином. Такие славянские купцы-дружинники становятся постоянными гостями в Западной Европе и на Востоке.

Византийские и арабские писатели рассказывают нам, как восточнославянские купцы многочисленными караванами на ладьях, верблюдах, лошадях прибывали в столицу Хазарского государства — Итиль, в далёкий сказочный Багдад, Константинополь сбывать меха, воск, мёд, рабов. Европейские хронисты рассказывают о приездах восточных славян с торговыми целями в Германию, Польшу, Скандинавию... Конечно, в этой торговле не был заинтересован славянин-крестьянин. Он жил, как и много веков позже, своим натуральным хозяйством, попрежнему добывая своими руками необходимые средства к существованию. В торговле были заинтересованы князья и их дружинники, они хотели получить дорогие восточные ткани, вино, драгоценности в обмен на отнятые у крестьян меха, мёд, воск.

Иноземные византийские, арабские, норманские купцы, в свою очередь, ехали на Русь. Киев и Новгород становятся крупными центрами международной торговли, на их городских рынках в пёстрой толпе можно было услышать самые различные говоры. Недаром отец князя Владимира Мономаха, князь Всеволод Ярославич (XI в..), «дома седя, изумеяше [т. е. изучил] пять язык».

О путешествиях в Константинополь славянских торговцев нам очень подробно рассказывает византийский император Константин Багрянородный (X в.) в своём сочинении «Об управлении империей».

Ещё в ноябре князья отправлялись в полюдье собирать дань; к апрелю они возвращались с ценными мехами и другими ценными предметами, которые шли на продажу на иноземные рынки.

Погода наиболее благоприятствовала опасным путешествиям в «Царьград» с конца июня и до начала августа. К. этому времени славянские «однодеревки» собирались из Новгорода, Смоленска, Любеча и Чернигова около Киева в Витичеве на Днепре. Там их обычно уже дожидались киевские «однодеревки». Дальше купеческий караван двигался уже сообща к Днепровским порогам, преграждавшим дальнейший путь. Славянские путешественники хорошо знали эти пороги. Каждый порог имел даже особое название. Больше всего трудностей представляли семь порогов. Первый из них назывался «Не спи». Константин Багрянородный так описывает его: «Посредине его выступают обрывистые и высокие скалы наподобие островков. Стремясь к ним и поднимаясь, а оттуда свергаясь вниз, вода производит сильный шум и внушает страх. Посему руссы не осмеливаются проходить среди этих островов, но причалив вблизи и высадив людей на сушу, а вещи оставив в однодеревках, после этого, нагие, ощупывают ногами дно, чтобы не наткнуться на какой-нибудь камень; при этом одни толкают шестами нос лодки, а другие — середину, третьи корму. Таким образом, они со всеми предосторожностями проходят этот первый порог по изгибу речного берега. Пройдя этот порог, они опять, приняв с берега остальных, отплывают и достигают другого порога...» То же самое происходит на втором и третьем пороге. Но четвёртый, Ненасытецкий порог доставлял путешественникам очень много хлопот. Он тянулся на 850 метров, вода падала тут с высоты больше чем на четыре метра, и ладьи приходилось уже перетаскивать по суше. Путники тут «неусыпно держат стражу из-за печенегов», кочевников южных степей постоянно подстерегавших славянские караваны. Остальные пороги не доставляли особых хлопот путешественникам, пока они не доходили до Крарийской переправы. Это было самое опасное место пути. Днепр, сжатый высокими скалистыми берегами, в этом месте был настолько узким, что стрелы кочевников, подстерегавших путников, долетали с одного берега до другого. В этом месте произошел в 971 г. последний смертельный бой поредевших русских дружин князя Святослава, возвращавшихся из Болгарии в Киев, с печенегами.

Но вот ладьи благополучно преодолевали это препятствие и показывался остров Хортица. Путники высаживались и в знак избавления от опасности приносили около огромного дуба жертвоприношения. Константин Багрянородный по этому поводу рассказывает: «Они приносят в жертву живых петухов кругом втыкают стрелы, а иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их .обычай. Насчёт петухов они бросают жребии — зарезать ли их, или съесть, или пустить живыми».

Дальше путь не представлял особой опасности. Четыре дня шли ладьи по широко раскинувшимся водам Днепра. Вокруг расстилались безбрежные степи, изредка на берегах показывались всадники — печенеги, теперь уже не опасные для путешественников. Появлялись они внезапно, и так же внезапно исчезали в степных просторах. В те далёкие времена украинские степи имели совсем не такой вид, как в наше время. Прошли века, и человек изменил внешний вид степей, поставив их пышное плодородие на службу себе. Только в заповедниках можно увидеть облик девственной степи, где, по словам знаменитого русского учёного Докучаева, рос «ковыль, по пояс человека, где берёза, бобовник и вишенник образуют хотя и низкорослые, но густые, часто непролазные кустарники, упорно выдерживающие борьбу со скотом и человеком, где кишат суслики, во множестве водится дрофа и доживает свой век доисторический байбак»; такая степь «иногда кажется так густо занятой каким-либо растением, что ничто другое, повидимому, и уместиться здесь не может: то покрывается она лиловыми пятнами — это зацвели анемоны; то целые луговины принимают голубой, лазурный колорит — это распустились незабудки; в другое время можно встретить большие участки, покрытые душистым чабером».

Наконец, путники достигали устья Днепра и высаживались на острове Березань, где- происходила оснастка ладей для морского плавания — ставили мачты, паруса, делали небольшой ремонт. При благоприятных условиях путники достигали Березани за 10, а обычно за 15 дней. Дальше путь шёл вдоль побережья Чёрного моря — к устью Дуная, мимо болгарских берегов, к Царьграду. Тут их опять подстерегали печенеги, только и следившие за тем, когда разбушевавшиеся морские волны выбросят однодеревки на берег.

Но вот показались крепостные башни Царьграда — Константинополя, крупнейшего и богатейшего в то время международного торгового центра. «Здесь, — по словам Константина Багрянородного, — оканчивается их [т. е. славянских путешественников-торговцев] многострадальное, страшное, трудное и тяжёлое плавание». Весь этот путь обычно совершался за 30—40 дней.

Был известен восточным славянам и другой, более длинный и сложный путь в Царьград. О нём нам свидетельствует русский летописец: «В море Варяжское и по тому морю ити до Рима [т. е. вокруг Западной Европы], а от Рима прити по тому же морю к Цесарю-городу...» Эти слова летописца подтверждает арабский писатель Аль-Массуди (X в.); он пишет, что жители города Ладоги «путешествуют с товарами в Андалус [т. е. Испанию], Румию [Рим], Константинию [Константинополь] и Хазар».

О пребывании в Константинополе славянских купцов-дружинников нам рассказывают договоры, заключённые киевскими князьями Олегом и Игорем с византийскими императорами ещё в первой половине X в. Попав, так или иначе, в Константинополь, славянские путешественники должны были предъявить выданные им ещё на Руси грамоты, в которых перечислялись все их корабли. После этого они получали право поселиться в монастыре святого Мамонта около города. Недоверчивые византийские власти сильно побаивались даже прибывших в ограниченном количестве славянских дружинников. Входить в город они могли только с византийским представителем в одни ворота, без оружия и не более 50 человек. Если они явились с товарами, то византийские власти им отпускали продукты — хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи — на 6 месяцев, а на обратный путь всё необходимое — пищу, якоря, канаты, паруса. Оставаться на зиму в Царьграде русские купцы не могли и, окончив свои дела, в конце лета — начале осени отплывали обратно.

В IX и в X вв. только славянские купцы имели право беспошлинной торговли в Константинополе, вывозя оттуда товары для Скандинавии, Прибалтики, Германии. Это право было вырвано у византийских императоров или силой, военными походами, или как уступка за военную же помощь самой Византии.

Грозно подступали тогда славянские дружины под Царьград... Князь Олег привёл с собой в 907 г., как рассказывает летопись, две тысячи кораблей, опустошил окрестности города, принудил императора к миру и в знак победы повесил свой щит на воротах Царьграда.

Ещё большее значение для русских земель имел в это время восточный торговый путь — в Хазарию и далее по Каспийскому морю на Ближний Восток. Восточная торговля славян началась уже в VIII в., а многочисленные клады арабских монет — серебряных диргем, — разбросанные по всей территории Восточной Европы, говорят о широком распространении этой торговли. Некоторые из этих кладов по своей ценности представляли настоящее сокровище. В городе Муроме, например, был найден клад арабских диргем весом в 42 кг, насчитывавший 11 тысяч монет, а клад, найденный в Великих Луках, весил около 100 кг.

В столице Хазарского государства — Итиле (на Волге) — были специальные русские кварталы, которые, по словам одного писателя того времени, были больше, чем, например, итальянский город Палермо. В Итиле, для решения спорных торговых вопросов, было 7 судей различных национальностей, из них один русский. Арабские писатели, сами бывавшие с торговыми или дипломатическими целями в волжских городах, оставили нам описание внешнего вида славянских купцов, их обычаев,«оружия и т. п. По словам Ибн-Фадлана (начало X в.), русские купцы, прибывшие в Итиль, были высокими, стройными людьми; Ибн-Фадлан сравнивает их с пальмовыми деревьями. Описывая похороны знатного русского дружинника, Ибн-Фадлан пишет, что покойного одели в «шаровары, и обмотки, и сапоги, и куртку, и кафтан парчёвый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку из парчи, соболевую». Поверх этой одежды накидывался плащ, застёгиваемый особой застёжкой — фибулой.

Дальше Итиля русские купцы шли по Каспийскому морю в Закавказье; они посещали города Бердаа, Рей, Тавриз и даже добирались до Багдада. В IX в. стали налаживаться постоянные торговые связи Руси с Центральной Европой и со Скандинавией.

Вместе с русскими товарами через Киев туда шли и византийские товары. В Центральную Европу путь шёл от Киева через Краков и дальше или в Прагу, или на Вену. По Финскому заливу русские купцы-дружинники выбирались в Балтийское море, шли на остров Готланд, в скандинавские города.

Привлечённые богатством Киевской Руси, в русские города проникают отряды варягов с целью пограбить славянские поселения или наняться на службу к какому-нибудь князю, а потом спуститься дальше на юг, в заманчиво богатый Константинополь. Такие разбойничьи дружины ходили на длинных быстроходных судах с богатой резьбой и раскраской, на носу была устрашающая резная голова дракона или какого-нибудь зверя. Однако никакого следа в жизни восточных славян варяги не оставили. Восточные славяне были гораздо более культурными, чем бродячие норманские охотники за чужим добром.

Образование древнерусского Киевского государства было результатом многовекового развития восточных славянских племён. Сейчас у нас есть все основания считать, что в X в. восточнославянские племена не только жили развитой хозяйственной жизнью, но и имели уже письменность. Договоры с Византией в начале X в. свидетельствуют о существовании на Руси письменности. Распространена она была и в быту. Летом 1950 г. недалеко от Смоленска экспедиция московских археологов обнаружила в одном кургане глиняный горшок с надписью. После изучения её археологи пришли к выводу, что надпись на горшке относится к X в.

Вполне естественно, что Киевское государство заняло важное место в тогдашней международной жизни, не только не уступая по уровню своего развития другим государствам, но и значительно превосходя их по своей культуре.

ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ

(ПО ЮЛИЮ ЦЕЗАРЮ И ТАЦИТУ)

В те далёкие от нас времена, когда на побережье Средиземного моря выросла огромная Римская империя, на безбрежных пространствах Северной и Восточной Европы жили многочисленные варварские племена: кельты, германцы, славяне, литовцы, финны и др. Старые культурные народы — греки и римляне — называли их варварами, т. е. чужеземцами, но так как эти чужеземцы были ещё дикарями, то слово «варвар» и стало обозначать некультурного, грубого, необразованного человека.

Греки и римляне жили на тёплом и светлом юге, у ласкового Средиземного моря, под горячим солнцем, и природа Северной Европы казалась им такой же суровой и неприветливой, как и её обитатели. Да они и мало интересовались всем этим. Но с I века до новой эры варвары, особенно германцы, стали тревожить римлян своими нападениями, и римлянам волей-неволей пришлось познакомиться ближе со своими недругами. Скоро они повстречались с ними лицом к лицу. В 50-х годах I в.. до новой эры. знаменитый римский полководец Цезарь предпринял завоевание Галлии— так называлась в то время страна, где сейчас находится Франция. Тут-то Цезарь и встретился впервые с германцами. Его интересные наблюдения дошли до нас благодаря тому, что он оставил нам своё сочинение «Записки о Галльской войне».

Германцы жили к востоку от Рейна. Страна эта в то время была ещё дикой и малозаселённой. Дремучие леса и непроходимые болота отделяли друг от друга свободные пространства, на которых можно было пасти скот и засевать овёс и ячмень. Так как германцы ещё очень плохо обрабатывали землю и не умели её удобрять, им часто приходилось забрасывать одни поля и переходить к другим, перебираясь таким образом с места на место. Так как к западу от Рейна, где жили кельты, было меньше лесов и земля была лучше обработана, германцы старались перейти через Рейн на кельтскую сторону и отобрать у кельтов землю. В 50-х годах I века до новой эры сильное германское племя свевов, во главе со своим вождём Ариовистом, перешло через Рейн и попробовало захватить земли в южной Галлии, но Цезарь, воевавший в это время в Галлии, вытеснил их обратно за Рейн. Цезарь непосредственно наблюдал жизнь и обычаи германцев, и вот что он о них рассказывает.

Германцы питаются не столько хлебом, сколько молоком, сыром и мясом. Землю они умеют обрабатывать, но земледелием занимаются не очень усердно. Землю германцы занимают сообща, целым племенем, и затем старейшины племени отводят землю каждому роду, а родичи сообща эту землю обрабатывают. Таким образом, германцы не только сообща владели землёю, но и сообща её обрабатывали. У них, следовательно, не было частной собственности на землю. Земля была им нужна не только для земледелия, но и для скотоводства. Больше всего они любили охоту. Они, как мы видели, питались главным образом молоком, сыром и мясом, т. е. продуктами скотоводства и охоты. Как и все дикие племена, германцы были воинственны и жестоки. Для охоты нужны большие пространства, и каждое племя, захватив страну, старалось не пускать в неё другие племена. Поэтому между племенами происходили постоянные истребительные войны. «Величайшей сдавай, — говорит Цезарь, — пользуется у германцев то племя, которое, разорив ряд соседних областей, окружает себя как можно более обширными пустынями». Германцы хвалились тем, что около их племён не осмеливался никто селиться.

Сражались они обыкновенно пешими, хотя имели лошадей и умели на них ездить. Цезарь рассказывает: «Во время конных боёв они часто соскакивают с коней и сражаются пешие: коней, же они приучили оставаться в том же месте, а в случае надобности они быстро вновь садятся на них: по их понятиям, нет ничего более постыдного и малодушного, как пользоваться сёдлами. Поэтому они осмеливаются — даже будучи в незначительном, количестве — делать нападения на какое угодно число всадников, употребляющих седла.

Войну и грабёж они считают благородным занятием. «Этих людей легче убедить вызвать на бой врага и получить раны, чем пахать землю и выжидать урожая; даже больше: они считают леностью и малодушием приобретать потом то, что можно добыть кровью», — сказал о германцах несколько позже знаменитый римский историк Тацит. Как и все дикие племена, которым приходилось отстаивать своё существование в ожесточённой борьбе с другими племенами, германцы больше всего ценили военное воспитание. Они считали, что война воспитывает юношество, закаляет его и мешает ему пребывать в праздности и лени. Прежде чем затеять нападение на соседнее племя, они собирались на сходку — вече, выбирали себе вождя и клялись ему храбро следовать за ним и не покидать его ни при каких обстоятельствах. Тот, кто давал такое обещание, а потом отказывался и не шёл за вождём, считался трусом и изменником, и все относились к нему с презрением.

В мирное же время племя управлялось старейшинами, которые собирали племя на сходки — народные собрания — и здесь решали все дела, судили преступников, разбирали споры.

Германцы жили в стране, в которой были дремучие леса. В этих лесах водились дикие звери, и охота на них была важным занятием для германцев.

То, что рассказывает Цезарь о диких зверях их страны, показывает, что в древности там существовали такие породы зверей, каких теперь там нет вовсе. Цезарь, например, рассказывает, что в большом Герцинском лесу у истоков Дуная и Рейна водился бык-единорог, видом похожий на большого оленя. Посредине лба между ушами у него был большой рог. От его верхушки расходились ветви, подобно пальцам ладони. В лесу водилось много лосей.

Цезарь так описывает охоту на лосей. «Для отдыха лоси не ложатся, а если поваленные по какому-либо случаю они упадут, то они уже не могут подняться. Ложе им заменяет дерево: они прислоняются к нему, лишь немного наклонившись, и таким образом отдыхают. И когда охотники заметят по следам, куда они удаляются на отдых, то на этом месте они подкапывают у всех деревьев корни или подрубают ствол, но так, чтобы дерево сохраняло такой вид, как будто оно стоит. И когда лоси прислонятся к такому дереву, то оно падает, а вместе с ним падает и лось. Тут его захватывает охотник».

Водились в Германии того времени и зубры, которые теперь почти вымерли. Цезарь, вероятно, сам никогда не видел зубров. Поэтому он так описывает их внешний вид: «Они по своим размерам немного меньше слонов, а по наружному виду, строению и окраске похожи на быков. Они отличаются большой силой и быстротою. Увидев какого-нибудь человека или животное, они не дают им пощады. Германцы усердно охотятся на этого зверя, ловят его при помощи ям и убивают. Особенно любят эту охоту юноши, так как для них она — хорошее упражнение. И тот, кто убьёт много зубров, показывает всем их рога и этим заслуживает похвалу от своих родичей и соплеменников. Привыкнуть к человеку и сделаться домашними зубры не могут, даже если их ловят маленькими. Рога их по величине и виду своему во многом отличаются от рогов наших быков. Германцы хранят их, отделывают по краям серебром и пользуются ими как чашами на самых роскошных пирах».

Сто пятьдесят лег спустя после походов Цезаря в Галлию о тех же германцах много интересного рассказывал римский историк Тацит. В отличие от Цезаря он не наблюдал германцев непосредственно. Он собирал сведения о них у современных ему географов, расспрашивал купцов, которые вели с германцами торговлю, видел пленных германцев в Риме. Но как учёный и историк Тацит, изображая германцев в своем замечательном сочинении «Германия», считал возможным говорить о них лишь то, что он считал правильным.

За тот полуторавековый промежуток времени, который разделяет «Записки о Галльской войне» Цезаря и «Германию» Тацита, многое изменилось в жизни германцев. Они стали усерднее заниматься земледелием, меньше бродили с места на место. Появились у них и постоянные селения — деревни.

Заняв сообща землю, германцы во времена Тацита уже не обрабатывали её совместно, а делили её между семьями. Каждая семья теперь обрабатывала отдельно то поле, которое ей досталось в результате раздела, произведённого с общего согласия и утверждённого на общей сходке.

Земля, таким образом, попрежнему оставалась общим достоянием, принадлежа всей деревне. Частной собственности на землю германцы еще не знали, но они уже научились пользоваться землёю раздельно, и каждая семья вела своё самостоятельное хозяйство.

Стало исчезать у германцев и равенство. Раньше, при Цезаре, у них выделялись и почитались лишь родовые старейшины, вожди; все остальные были одинаково свободные и равные члены племени. Теперь у них появились, богатые люди и люди среднего достатка, люди свободные и даже знатные, с одной стороны, и рабы и полусвободные — с другой. При дележе и переделах земли богатая семья, у которой было много рабов, стала получать больше земли, чем простые свободные члены племени и рода. Война, грабёж и торговля с римлянами обогащали часть племени, и эти более богатые люди становились и более знатными. Их дети, даже когда они были ещё юношами, пользовались часто не меньшим почётом, чем старейшины. Но они попрежнему — варвары, грубые и малокультурные племена, враждующие друг с другом, скотоводы и охотники в большей степени, чем земледельцы. «Германцы — говорит Тацит, — любят, чтобы скота было много». Страна их изобильна скотом, но он большей частью малорослый, даже рабочий скот не имеет внушительного вида и не может похвастаться рогами.

Как и все варвары, германцы в своём хозяйстве производят для себя всё нужное сами и лишь в редких случаях продают излишки. Поэтому им не нужны деньги, и пользуются они ими лишь в редких случаях. «В золоте и серебре боги им отказали, — рассказывает Тацит, — не знаю уж, по благосклонности ли к ним, или же потому, что разгневались на них. Впрочем, германцы не одержимы такою страстью к обладанию драгоценными металлами и пользованию ими, как другие народы. У них можно видеть подаренные их послам и старейшинам серебряные сосуды не в меньшем пренебрежении, чем глиняные. Впрочем, ближайшие к Рейну и Дунаю племена ценят золото и серебро для употребления их при торговле: они ценят некоторые виды наших [т. е. римских] монет и отдают им предпочтение. Живущие же внутри страны пользуются более простой и древней формой торговли, а именно — меновой. Из монет они больше всего одобряют старинные и давно известные мелкие римские монеты. Вообще они больше пользуются серебром, а не золотом, не потому, что они любят серебро, а потому, что торговля у них мелкая и их товары дёшевы, легче расплачиваться серебром, чем золотом.

Когда Тацит писал свою книгу, ему хотелось показать, что грубые и простые германцы куда лучше, чем изнеженные и развращённые римляне из высшего класса римского общества. Поэтому он всячески старался показать крепкое здоровье, силу и храбрость германцев. Самое воспитание детей закаляет их и делает их здоровыми и могучими.

Вот что Тацит рассказывает о германских детях: «Дети в каждом доме растут голые и грязные и вырастают с теми мощными члeнами и телосложением, которым мы удивляемся. При этом господин не отличается какой-либо роскошью от раба. Они живут среди того же скота, на той же земле, пока возраст не отделит свободных от рабов...». «Юноши занимаются военными упражнениями. У них один вид забав и на всех собраниях тот же самый: юноши без одежды прыгают между воткнутыми в землю остриём вверх мечами и страшными копьями. Это — большое искусство, похожее на пляску, и оно пользуется любовью у зрителей».

Когда юноша приходил, в возраст, ему торжественно вручалось оружие (до этого юноша не имел права носить оружие). Происходило это так. Кто-нибудь из старейшин. (или отец, или сородич, если отец уже умер) вручал в народном собрании юноше щит и копьё. Юноша считался после этого совершеннолетним и полноправным членом племени. «До этого, — говорит Тацит, — юноша считался, членом семьи, теперь он становился членном государства [т. е. племени]». Если юноша был знатного рода, то он мог стать после посвящения даже вождём, и никто не считал для себя унизительным повиноваться такому молодому вождю.

А вот как германцы одеваются: «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой или, за её отсутствием, колючкой. Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнём у очага». Самые зажиточные отличаются одеждой, которая состоит из рубах и штанов. Остальные носят звериные шкуры, причём Тацит говорит, что те племена, которые живут у северных морей, делают искусно одежду из звериных шкур, расшитых мехами чудовищ, которых производит отдалённый океан и неведомое море. Вероятно, это были меховые одежды наподобие тех, которые употребляются у нас на севере (из шкур оленей, белых медведей и тюленей).

Одежда женщин такая же, как у мужчин, с тою только разницей, что они носят покрывала из холста, который расцвечивают пурпурной краской.

Невесту выкупают у родичей. Тацит, для которого такой обычай был непонятен, говорит, что у германцев «приданое не жена приносит мужу, а муж жене». Грамоты они не знают вовсе.

Вставши от сна, германцы тотчас же умываются, чаще всего тёплой водой, так как зима у них продолжается большую часть года. Умывшись, они принимают пищу, причём каждый сидит отдельно за своим особым столом. Потом они вооружённые идут по своим делам, а нередко и на пирушку. Они много пьют хмельного напитка, сделанного из ячменя (пива), и, как это бывает между пьяными, у них часто бывают ссоры, крторые иногда кончаются убийствами и нанесением ран. В таком случае германцы, как и все первобытные народы, прибегали к обычаю кровной мести, т. е. мести за убийство своего сородича. Начиналась вражда между родом убитого и родом убийцы, которая иногда тянулась многие годы и сопровождалась в некоторых случаях даже полным истреблением родов. Впрочем, Тацит говорит, что в его время такая вражда иногда прекращалась «выкупом крови»: род убийцы платил роду убитого определённое количество скота или денег, и вражда прекращалась.

Но наиболее интересным является рассказ Тацита о том, как германцы вели свои общественные дела и какое у них было управление.

В то время, когда писал Тацит, германцы часто жили большими племенами, во главе которых стояли выборные из знатных родов князья — конунги. Но наряду с такими князьями чаще всего из среды тех же знатных родов выдвигался вождь — человек, отличавшийся своей храбростью и предприимчивостью. К нему стекались все, кто на войне и грабежом соседей хотел увеличить свой достаток и получить славу. Так вокруг вождей создавалась большая дружина, и весьма возможно, что вождь, окружённый такой дружиной, сам становился князем. Само собой разумеется, что в те времена такой князь или вождь, будучи избираем остальными членами племени, не был настолько силен, чтобы распоряжаться жизнью и смертью своих соплеменников.

«У князей. — говорит Тацит, — нет неограниченной или произвольной власти, и вожди имеют власть потому, что своею храбростью они служат примером; они сражаются всегда впереди всех и этим возбуждают удивление. Однако казнить, заключать в оковы и подвергать телесному наказанию не позволяется никому, кроме жрецов, да и то не в виде наказания по приказу вождя, но как бы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся»,.

И дела все решаются у германцев не князьями и вождями, а старейшинами и народным собранием.

Вот что по этому поводу рассказывает Тацит: