Таблица 15.2

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Волгоградский государственный аграрный университет

Кафедра «Мелиорация земель и КИВР»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения РГР по дисциплине

«Инженерная геология»

для студентов очной формы обучения

Волгоград 2017

1

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения.......................................................................................................................................................... 5

2 Структура и содержание контрольной (курсовой) работы............................................. 5

3 Требование к оформлению контрольной (курсовой) работы....................................... 6

Задание 1 Описание горных пород и минералов............................................................................. 8

Задание 2 Описание тектонических движений земной коры................................................ 9

Задание 3 Определение возраста горных пород........................................................................... 10

Задание 4 Описание геологических процессов................................................................................ 11

Задание 5 Построение инженерно–геологического разреза............................................. 12

задание 6 Описание и характеристика подземных вод........................................................... 17

Задание 7 Описание и характеристика инженерно-геологических процессов и

явлений........................................................................................................................................................................................ 17

Задание 8 Определение направления и скорости движения подземных вод.. 18

Задание 9 Построение геолого-литологической колонки.................................................... 19

Задание 10 Определение общего и единичного расхода плоского грунтового

потока........................................................................................................................................................................................... 23

Задание 11 Определение притока подземных вод к вертикальному

водозаборному сооружению............................................................................................................................... 25

Задание 12 Определение притока подземных вод к горизонтальному

водозаборному сооружению............................................................................................................................... 27

Задание 13 Определение притока подземных вод к строительному котловану. 29

задание 14 Построение карты гидроизогипс..................................................................................... 31

Задание 15 Определение пригодность подземных вод для хозяйственно-

бытового водоснабжения........................................................................................................................................ 33

Задание 16 Характеристика просадочных свойств грунтов............................................. 35

Задание 17 Характеристика инженерно-геологических исследований................. 35

Задание 18 Характеристика инженерно-геологических изысканий.......................... 36

3

Приложение 1-А................................................................................................................................................................ 37

Приложение 1-Б................................................................................................................................................................. 38

Приложение 2...................................................................................................................................................................... 39

Приложение 3...................................................................................................................................................................... 39

Приложение 4...................................................................................................................................................................... 40

Приложение 5...................................................................................................................................................................... 40

Приложение 6...................................................................................................................................................................... 41

Приложение 7...................................................................................................................................................................... 42

Приложение 8...................................................................................................................................................................... 42

Приложение 9...................................................................................................................................................................... 44

Приложение 10................................................................................................................................................................... 45

Приложение11..................................................................................................................................................................... 46

Приложение 12................................................................................................................................................................... 47

Приложение 13................................................................................................................................................................... 48

Приложение 14................................................................................................................................................................... 48

Приложение 15................................................................................................................................................................... 49

Приложение 16................................................................................................................................................................... 51

4

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные методические указания предназначены для студентов, изучающих дисциплины такие как: «Инженерная геология».

Студенты решают задачи, относящихся к следующим разделам дисциплин: «Общая геология», «Общая гидрогеология», «Общая геоморфология» и «Инженерная геология».

Основная цель данных методических указаний – научить будущего инженера понимать и читать инженерно-геологическую и гидрогеологическую документацию, анализировать ее с целью выбора наиболее перспективных участков для строительства тех или иных зданий и инженерных сооружений, правильной их эксплуатации, выработке рекомендаций по охране окружающей среды.

Методические указания включают в себя 18 заданий. Каждое задание дано в 10 вариантах. Студент составляет контрольную работу по заданиям того варианта, номер которого совпадает с последней или предпоследней цифрами его зачетной книжки (если номер оканчивается на ноль, то следует выполнять десятый вариант каждого задания) или по первым буквам имени и фамилии. Выполнение того или иного задания по контрольной работе определяет преподаватель на установочной лекции или на консультациях в соответствии с изучаемой дисциплиной.

Предусмотренную учебным планом контрольную работу выполняют в процессе усвоения теоретической части курса. Если теоретического материала в учебнике для ответа недостаточно, то в дополнение к литературе даны подробные методические указания по выполнению того или иного задания, в наиболее трудных случаях приведены примеры выполнения задания.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РГР

РГР строиться в следующей последовательности:

ƒ титульный лист;

ƒ содержание;

ƒ основная часть (задание 1, 2…..n);

ƒ список источников;

ƒ приложения.

2.1. Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 1-А, 1-Б).

5

2.2. Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеются) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов).

Наименование разделов необходимо писать прописными буквами. Пример оформления содержания приведен в приложении 2.

2.3. Основная часть контрольной работы - это выполнения заданий в соответствии с вариантом и сопровождается схемами, таблицами и т.п.

2.4. Список источников должен содержать пронумерованный перечень источников, использованных при выполнении контрольной работы в алфавитном порядке.

Пример списка использованной литературы приведен в приложении 3. 2.5. В «Приложение» включается вспомогательный материал,

необходимый для полноты восприятия или аргументации отдельных разделов работы. Приложения оформляют как продолжение контрольной работы, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», написанного прописными буквами, и иметь содержательный заголовок.

Если в работе более одного приложения , их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №), например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

3 ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РГР

РГР выполняется на листах бумаги формата А4 (размер 210х297 мм) рукописным способом. Вся работа, включая схемы, рисунки, приложения и т.д. выполняется черной ручкой, а данные в графических приложениях характеризующие подземные воды выполняются синей ручкой.

Текст пишется на одной стороне листа разборчивым почерком. На каждой странице необходимо оставлять поля. Графическую часть работы выполнять аккуратно, в рекомендуемом масштабе, на миллиметровой бумаге. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. Единицы измерения даются в системе СИ.

Текст основной части работы делится на разделы, подразделы, при необходимости на пункты. Заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными буквами, подразделов – с абзаца строчными буквами с первой прописной.

Ответы на задания должны быть четкими, ясными, по возможности краткими и в обязательном порядке сопровождаться схемами и рисунками. При необходимости ответы на задания можно оформлять в табличной форме.

6

Содержание располагается после титульного листа и должно содержать все заголовки, имеющиеся в тексте. Работа должна иметь четкую рубрикацию. Все подразделения текста снабжаются заголовками и нумеруются арабскими цифрами. Заголовки не подчеркиваются. Нельзя оставлять какой-либо заголовок в конце страницы без следующего за ним текста.

Список источников помещается после последнего задания. Все работы списка имеют общую нумерацию и располагаются в алфавитном порядке. Так же следует указать интернет ресурсы. В тексте должны содержаться ссылки на указанную в списке литературу.

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей, номер которой не проставляется, является титульный лист. Нумеруются и страницы, занятые таблицами, диаграммами, рисунками и списком литературы. Номер проставляется арабскими цифрами внизу справа страницы.

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок и номер. В тексте должны содержаться ссылки на приводимые таблицы.

Количество иллюстраций, помещаемых в тексте работы, определяется ее содержанием и не должно быть чрезмерным, а лишь достаточным для того, чтобы придать работе ясность и конкретность. Иллюстрации размещаются после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации размером больше формата А4 размещаются на отдельном листе. Иллюстрации должны иметь наименования и при необходимости поясняющие данные (подрисуночный текст).

Раздел, связанный с построением геологического разреза и карты гидроизогипс выполняется на миллиметровой бумаге формата А3 – А4 (в зависимости от масштаба).

Каждая глава работы должна начинаться с новой страницы.

7

ЗАДАНИЕ 1 ОПИСАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ

В задании 1 необходимо:

− дать определение понятиям «минерал», «породообразующий минерал», «горная порода»;

− привести генетическую классификацию горных пород (классификацию удобнее представлять в виде таблице);

− в соответствие с вариантом описать два породообразующих минерала и две горные породы.

Вариант определяется по последней цифре в зачетной книжке и первой букве фамилии.

Исходные данные к заданию 1 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные к заданию 1

| Вариант | Название минералов | Вариант | Название горных пород | |

| 1 | Гипс, ортоклаз | А, К, Ф | Глина, диорит | |

| 2 | Доломит, кварц | Б, Л, Х | Гранит, галька | |

| 3 | Ангидрит, биотит | В, М, Ц | Гнейс, песчаник | |

| 4 | Каолинит, тальк | Г, Н, Ч | Мрамор, мергель | |

| 5 | Лимонит, альбит | Д, О, Ш | Известняк органический, | |

| базальт | ||||

| 6 | Кальцит, лабрадор | Е, П, Щ | Конгломерат, сланец | |

| 7 | Авгит, оливин | Ж, Р | Лесс, порфирит | |

| 8 | Монтмориллонит, | З, С, Э | Суглинок, габбро | |

| микроклин | ||||

| 9 | Глауконит, хлорит | И, Т, Ю | Гравий, кварцит | |

| 10 | Пирит, роговая | Й, У, Я | Известняк химический, | |

| обманка | песок | |||

Общие требования к оформлению задания 1:

Задание следует выполнять в табличной форме (приложение 4,5).

Графы приложения 4 отражают основные характеристики породообразующих минералов. В примечании следует отметить специфические свойства минерала. Пример описания минералов приведен в приложении 4.

Описание горных пород выполняется аналогично описанию минералов, т.е. в табличной форме. Пример описания горных пород поведён в приложении 5.

В графе 3 необходимо в первую очередь указать группу горных пород (магматическая, осадочная или метаморфическая), а затем подгруппу:

− для магматических горных пород – глубинная (интрузивная) или излившаяся (эффузивная);

8

− для осадочных горных пород – обломочная, химическая или органическая;

− для метаморфических горных пород – сланцеватая или массивная. В графе 5 следует произвести классификацию горных пород:

− магматических горных пород по процентному содержанию в них диоксида кремния (SiO2);

− осадочных химических и органических горных породы по химическому составу;

− осадочных обломочных горных пород по размеру обломков;

− метаморфических горных пород по типу метаморфизма.

При описании минералогического состава горных пород (графа 7) предпочтение следует отдавать основным породообразующим минералам. Конкретный минералогический состав грубообломочных осадочных пород зачастую определить трудно и в этом случает необходимо отметить, что порода состоит из обломков различного минералогического состава.

В графе 9 при определении текстур осадочных обломочных пород указывается также степень их сцементированности.

При определении устойчивости пород к выветриванию (графа 11) следует писать: устойчив, среднеустойчив, малоустойчив или неустойчив.

Заполнение остальных граф не вызывает трудностей.

ЗАДАНИЕ 2 ОПИСАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

ЗЕМНОЙ КОРЫ

В задании 2 необходимо:

− охарактеризовать тектонических движений земной коры (колебательных и складчато-разрывных);

− подробно описать форму дислокации горных пород, приведенную в соответствующем варианте;

− пояснить возможность влияния дислокации на условия строительства различных сооружений.

Вариант определяется по последней цифре в зачетной книжке. Исходные данные к заданию 2 приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные к заданию 2

| Вариант | Форма дислокации | Вариант | Форма дислокации | ||

| горных пород | горных пород | ||||

| 1 | Ступенчатый сброс | 6 | Складка и ее элементы | ||

| 2 | Грабен | 7 | Монокль | ||

| 3 | Горст | 8 | Флексура | ||

| 4 | Надвиг | 9 | Сброс | ||

| 5 | Сдвиг | 10 | Взброс | ||

| 9 |

Общие требования к оформлению задания 2

Ответ на задание 2 следует в обязательном порядке проиллюстрировать схематическим рисунком конкретной формы дислокации.

При характеристике разрывных дислокаций необходимо в первую очередь описать такой элемент, как сместитель (сбросовая трещина). Характеризуя такую форму дислокации, как ступенчатый сброс, следует вначале дать краткое определение понятию «сброс».

ЗАДАНИЕ 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ГОРНЫХ ПОРОД

В задании 3 необходимо:

− назвать относительный возраст горных пород;

− определить между какими геологическими периодами произошла тектоническая деформация;

− определить имеет ли место стратиграфический перерыв. Стратиграфическая шкала приведена в приложении 6. Вариант определяется по первой букве фамилии. Исходные данные к заданию 3 приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Исходные данные к заданию 3

| Вариант | Геологический разрез | Вариант | Геологический разрез |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| И, Т, Ю | Б, Л, Х | |||

| Е, П. Щ | З, С, Э | |||

| Г, Н, Ч | Ж, Р | |||

| 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||

| В, М, Ц | А, К, Ф | ||||||

| Й, У, Я | Д, О, Ш | ||||||

Пример выполнения задания 3:

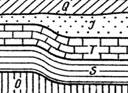

Геологический разрез приведен на рис. 1

Рис. 1

Территория сложена породами каменноугольного, пермского, триасового, неогенового, палеогенового и четвертичного возраста. Тектоническая деформация произошла в триасовый период, о чем свидетельствуют смятые в антиклинальную складку породы триаса, перми и карбона. Стратиграфический перерыв наблюдается между триасом и палеогеном. В это время происходит разрушение верхней части антиклинали. Палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения залегают между собой согласно.

ЗАДАНИЕ 4 ОПИСАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В задании 4 необходимо:

− перечислить и охарактеризовать эндогенные и экзогенные геологические процессы;

− объяснить, какие природные экзогенные геологические процессы обусловили образование отложений, перечисленных в соответствующем варианте (табл.4).

− установить, какими литологическими разностями пород они представлены;

11

− охарактеризовать строительные свойства конкретных (по варианту) отложений.

Вариант определяется по последней цифре в зачетной книжке. Исходные данные к заданию 4 приведены в таблице 4.

Таблица 4 –Исходные данные к заданию 4

| Вариант | Тип отложений | Вариант | Тип отложений |

| 1 | Элювиальные | 6 | Озерные |

| 2 | Делювиальные | 7 | Болотные |

| 3 | Аллювиальные | 8 | Флювиогляциальные |

| 4 | Морские | 9 | Эоловые |

| 5 | Пролювиальные | 10 | Моренные |

Общие требования к оформлению задания 4:

При ответе, следует четко сформулировать сущность геологических процессов, в результате которых образовались те или иные отложения . Ответ должен сопровождаться соответствующими схематическими рисунками.

ЗАДАНИЕ 5 ПОСТРОЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКОГО

РАЗРЕЗА

В задании 5 необходимо построить инженерно-геологический разрез по пяти выработкам, расположенным в одну линию.

Вариант определяется по первой букве имени студента в соответствии с таблицей 5.2.

Исходные данные для построения инженерно-геологического разреза указаны в таблицах 5.2 – 5.5.

Для некоторых специальностей предусмотрено написание пояснительной записки к инженерно-геологическому разрезу.

В пояснительной записке необходимо:

1. Указать геоморфологию рельефа (плато, склон, терраса, водно-ледниковая долина, мореная равнина и т.д.).

2. Указать абсолютные отметки поверхности земли (по абсолютным отметкам устья скважины).

3. Найти уклон поверхности по формуле

где H – разность абс. отметок устья скважин, м;

L – расстояние между скважинами, м.

4. При характеристики геологического строения указывается возраст, генезис, литология пород, высотное положение, интервал глубины и мощность для каждого слоя. Номер слоев указывается сверху вниз от более молодых к

12

более древним по возрасту породам. Описание пород следует представить в табличной форме (см. табл. 5.1).

5. При характеристики гидрогеологического строения указывается водоносные слои, вскрытые скважинами на участке. Для каждого водоносного слоя определяют:

- возраст слоя, тип по условиям залегания (верховодка, грунтовые воды, межпластовые безнапорные или напорные воды); - абсолютную отметку уровня грунтовых вод, либо пьезометрического уровня напорных вод и высоту напора; - литологию водосодержащих пород;

- литологию водоупора и его возраст.

6. Указать экзогенные геологические процессы и сделать вывод о возможном развитии тех или иных процессах на участке в процессе строительства и эксплуатации сооружения.

Таблица 5.1 – Характеристика геологического строения

| №слоя | Возрастигенезиспород | Литологическоеописаниепород | Высотное | Глубина | Мощностьслоя,м | ||

| Кровляслоя | Подошваслоя | Кровляслоя | Подошваслоя | ||||

| положение | залегания от | ||||||

| абс . отм., м | поверхности, м | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Для последнего слоя, подошва которого не вскрыта , в графах 5, 7 указывается до какой отметки и до какой глубины подошва не вскрыта; в графе 8 указывается вскрытая мощность.

Общие требования к оформлению задания 5

Построение выполняется на миллиметровой бумаге формата А3

Рекомендации при построении инженерно-геологического разреза:

Рекомендуемые масштабы: горизонтальный – 1:1000, вертикальный – 1:100. Ширина масштабной линейки должна составлять 2-3 мм.

− вычертить в левой, правой и нижней части чертежа масштабные шкалы. На горизонтальной шкале отметить положение выработок в соответствии с заданным расстоянием между ними и горизонтальным масштабом;

− из точек восстановить перпендикуляры, параллельные вертикальной шкале. На этих перпендикулярах отметить абсолютные отметки устьев выработок, взятые из табл. 5.4;

− полученные отметки соединить плавной линией, которая образует топографический профиль;

13

− на линиях выработок (перпендикуляры к горизонтальной шкале) с левой стороны, начиная от абсолютной отметки устья, сверху вниз последовательно отметить мощности залегания той или иной разновидности горных пород. С правой стороны вычислить и записать абсолютные отметки подошвы каждого слоя, а с левой – глубину залегания подошвы каждого слоя;

− соединить эти отметки и заштриховать разрез в соответствии с условными обозначениями, приведенными в приложении 8;

Примечание: Если кровля и подошва слоев непрерывно прослеживается по всему разрезу, границы между слоями показать сплошными линиями. Все пространство между линиями заполнить соответствующими условными знаками.

Если порода не имеет сплошного распространения по площади участка (в некоторых скважинах порода может отсутствовать), то происходит обрыв слоя породы, называемый выклиниванием.

Если выкликивающая порода находится между двумя непрерывно про слеживающимися слоями, то выклинивание показывает плавной кривой линией от скважины, где слой был встречен до середины расстояния между этой скважиной и соседними, т.е. теми, в которых этот слой не обнаружен.

При необходимости вклинивать пласты следует на половине расстояния между скважиной, где данный слой есть, и скважиной, где его нет.

− штриховой линией синего цвета показывают на разрезе уровень грунтовых вод;

− буквенно-цифровыми индексами – возраст горных пород и их генезис (приложение 7);

− в правой части чертежа привести условные обозначения пород и их название;

− в верхней части – написать название чертежа и указать масштабы разреза. Пример построения инженерно-геологического разреза приводится в

приложении 9.

Таблица 5.2 – Расстояние между выработками и последовательность их расположения

| Вариант | Порядок расположения выработок и расстояния между ними, | |||

| м | ||||

| А, Е, Л | скв.4 | ---------- скв.7 | ----------- скв.1 | ------------- скв.2 |

| Р, Х, С | 39,7 | 52,4 | 50,8 | |

| Б, Ж, М | скв.7----------- | скв.2------------ | скв.4---------------- | скв.1 |

| Д, Ц, Ю | 41,5 | 35,6 | 46,6 | |

| В, З, Н | скв.1----------- | скв.4------------ | скв.7-------------- | скв.2 |

| Т, Ч, Я | 34,4 | 40,7 | 38,7 | |

| Г, И, О | скв.2---------- | скв.1------------ | скв.7-------------- | скв.4 |

| У, Ш | 41,7 | 55,3 | 48,8 | |

| Остальные буквы | скв.7--------- | скв.1------------ | скв.2------------- | скв.4 |

| 31,7 | 45,1 | 32,6 | ||

| 14 | ||||

Таблица 5.3 – Исходные данные к заданию 5

| Вариант | Слой | № выработок и мощность каждого слоя, м | |||

| Скв.1 | Скв.2 | Скв.4 | Скв.7 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | б | - | - | 0,80 | 1,30 |

| и | 1,60 | 0,70 | - | - | |

| д | 3,60 | 4,20 | 4,10 | 3,20 | |

| г | 4,70 | 3,70 | 3,50 | 2,80 | |

| е | 3,60х | 2,70х | 4,20х | 3,95х | |

| 2 | а | 2,50 | 2,10 | - | - |

| в | 3,90 | 3,40 | 2,60 | 2,80 | |

| е | 1,10 | 1,30 | 1,95 | 2,20 | |

| ж | 2,30 | 2,70 | 3,70 | 3,80 | |

| з | 1,90 | 1,20 | 2,80 | 2,80 | |

| ж | 1,80х | 2,60х | 1,70х | 2,60х | |

| 3 | а | - | - | - | 1,20 |

| б | 0,80 | 0,90 | 1,75 | 0,85 | |

| г | 2,60 | 2,85 | 2,30 | 2,10 | |

| д | 3,10 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | |

| в | 4,60 | 3,90 | 3,00х | 4,30 | |

| е | 2,60х | 2,20х | 2,60х | ||

| 4 | б | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,80 |

| в | 1,20 | 0,80 | - | - | |

| г | 3,50 | 3,20 | 3,40 | 3,10 | |

| з | 3,10 | 2,60 | 2,90 | 2,80 | |

| д | 1,30 | 1,40 | 2,00 | 1,90х | |

| е | 2,20х | 2,80х | 1,60х | ||

| 5 | б | 1,00 | 1,10 | 1,85 | 0,70 |

| е | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 4,50 | |

| в | 3,30 | 3,40 | 2,00 | - | |

| ж | 2,10 | 2,30 | 2,00 | 2,60 | |

| д | 0,20х | 0,60 | 0,60 | 1,00 | |

| и | 2,30х | 2,80х | 2,00х | ||

| 6 | в | 2,30 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |

| г. | 2,60 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | |

| д | 0,70 | 0,80 | - | - | |

| ж | 3,60 | 3,40 | 4,30 | 4,40 | |

| з | 2,00х | 2,80 | 2,70 | 3,00 | |

| и | 2.00х | 1,80х | 1,50х | ||

| 7 | а | 0,40 | - | 0,30 | - |

| ж | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 3,80 | |

| е | 2,60 | 2,20 | 2,50 | 2,20 | |

| в | - | 0,60 | 0,70 | 0,30 | |

| 4,50 | 4,20 | 3,60 | 3,90 | ||

| и | 3,10х | 3,60х | 3,00х | 3,00 | |

| г | 0,70х | ||||

| 15 | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 8 | а | 2,60 | - | - | - |

| б | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | |

| д | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | |

| е | - | 0,70 | 0,70 | - | |

| ж | 6,60х | 5,40х | 3,20х | 4,90х | |

| 9 | д | 2,70 | 3,20 | 3,40 | 2,60 |

| ж | 2,60 | 3,00 | 2,30 | 2,60 | |

| е | 4,40 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | |

| ж | 0,60 | - | 0,50 | - | |

| и | 4,30 | 4,05х | 3,80х | 4,30 | |

| г | 0,90х | 0,30х | |||

| 10 | б | 0,75 | 0,60 | 0,80 | - |

| в | 4,30 | 4,00 | 3,70 | 4,80 | |

| д | 1,00 | 0,80 | - | 0,9 | |

| е | 4,60 | 4,00 | 5,20 | 5,7 | |

| ж | 3,10х | 2,10х | 2,80х | 2,7х |

Примечание: значком « х» обозначены неполные мощности слоев (выработки в них вошли, но подошвы этих слоев не достигли). Дефисом показано, что тот или иной слой в выработке отсутствует.

Таблица 5.4 - Абсолютные отметки устьев выработок, отметки уровня подземных вод

| Абсолютные отметки устьев выработок (в числителе), | ||||||

| Вариант | отметки уровня подземных вод (в знаменателе) | |||||

| Скв . 1 | Скв.2 | Скв.4 | Скв.7 | |||

| 1 | 95,12 | 94,40 | 94,42 | 95,16 | ||

| 93,87 | 94,75 | 92,37 | 92,37 | |||

| 2 | 120,06 | 116,98 | 117,96 | 118,69 | ||

| 116,78 | 114,79 | 115,88 | 116,13 | |||

| 3 | 71,64 | 72,23 | 70,24 | 69,31 | ||

| 67,25 | 68,11 | 68,97 | 68,34 | |||

| 4 | 80,77 | 81,65 | 80,32 | 79,69 | ||

| 77,68 | 78,31 | 77,93 | 76,88 | |||

| 5 | 97,76 | 96,68 | 96,45 | 97,62 | ||

| 95,67 | 95,11 | 94,44 | 94,89 | |||

| 6 | 13,67 | 14,37 | 14,87 | 15,56 | ||

| 7,73 | 6,68 | 5,99 | 5,68 | |||

| 7 | 21,65 | 22,76 | 23,44 | 22,78 | ||

| 18,26 | 18,79 | 19,85 | 19,33 | |||

| 8 | 37,83 | 36,68 | 38,77 | 38,63 | ||

| 35,97 | 35,63 | 35,44 | 36,77 | |||

| 9 | 44,67 | 45,17 | 45,84 | 44,88 | ||

| 43,78 | 43,81 | 44,11 | 42,84 | |||

| 10 | 66,74 | 66,23 | 67,87 | 67,98 | ||

| 63,95 | 64,22 | 64,18 | 63,77 | |||

| 16 | ||||||

Примечание: дефисом показано, что отметки уровня подземных вод в данной выработке отсутствуют.

ЗАДАНИЕ 6 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ

ВОД

В задании 6 необходимо:

− дать определение подземным водам;

− описать условия образования, распространения и использование подземных вод (в соответствии с вариантом);

− привести сведения о степени использования типа подземных вод (в соответствии с вариантом) для целей хозяйственно-питьевого или технически-промышленного водоснабжения.

Вариант определяется по последней цифре в зачетной книжке. Исходные данные к заданию 6 приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Исходные данные к заданию 6

| Вариант | Типы подземных вод | Вариант | Типы подземных вод | |

| 1 | Грунтовые воды | 6 | Межпластовые безнапорные | |

| речных долин | воды | |||

| 2 | Артезианские воды | 7 | Грунтовые воды сухих степей, | |

| полупустынь и пустынь | ||||

| 3 | Карстовые воды | 8 | Трещинные воды | |

| 4 | Верховодка | 9 | Грунтовые воды предгорных и | |

| горных районов | ||||

| 5 | Грунтовые воды | 10 | Подземные воды районов | |

| ледниковых отложений | многолетней мерзлоты | |||

Общие требования к оформлению задания 6:

Ответ на задание должен сопровождаться схематическими рисунками, отражающими формы залегания подземных вод и их характерные элементы.

ЗАДАНИЕ 7 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ

В задании 7 необходимо:

− дать определение инженерно-геологическим процессам и явлениям;

− описать механизм развития инженерно-геологического процесса или явления (в соответствии с вариантом);

− рассмотреть условия строительства и эксплуатации сооружений в районах, охваченных этим процессом или явлением;

17

− указать возможные защитные мероприятия при строительстве. Вариант определяется по первой букве фамилии.

Исходные данные к заданию 7 приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Исходные данные к заданию 7

| Вариант | Инженерно-геологические | Вариант | Инженерно- |

| процессы и явления | геологические | ||

| процессы и явления | |||

| И, Т, Ю | Суффозионные | Б, Л, Х | Обвалы, осовы, оплывины |

| процессы | |||

| Е, П. Щ | Просадочные процессы | З, С, Э | Абразионные процессы |

| в лессовых грунтах | |||

| Г, Н, Ч | Геологические | Ж, Р | Явление и процессы на |

| процессы, связанные с | подрабатываемых | ||

| В, М, Ц | Оползневые процессы | А, К, Ф | Карстовые процессы |

| Й, У, Я | Плывуны | Д, О, Ш | Мерзлотные явления |

Общие требования к оформлению задания 7:

Ответ на задание должен сопровождаться схематическими рисунками.

ЗАДАНИЕ 8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ

ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В задании 8 необходимо:

− определить направление движения подземных вод по трем скважинам, расположенным (в плане) в углах равностороннего треугольника;

− рассчитать скорость фильтрации и действительную скорость движения подземных вод.

Исходные данные к заданию 8 приведены таблице 8. Вариант определяется по последней цифре зачетной книжке.

Рекомендации к выполнению задания 8:

− для определения направления движения подземных вод следует составить (в масштабе) план расположения скважин (ориентация плана произвольная);

− возле каждой скважины указать в числителе ее номер, а в знаменателе абсолютную отметку уровня грунтовых вод (УГВ). Эта отметка вычисляется как разность между абсолютной отметкой устья скважины и глубиной залегания УГВ;

− на линии между скважинами с максимальной и минимальной отметками УГВ путем линейной интерполяции найти отметку средней скважины;

18

− отметку соединить с фактической средней отметкой (получаем гидроизогипсу);

− на гидроизогипсу из скважины с наибольшей отметкой УГВ опустить перпендикуляр. Этот перпендикуляр и покажет направление движения подземных вод. Таким образом, направление потока перпендикулярно гидроизогипсе и направлено в сторону понижения УГВ (показать стрелкой);

− рассчитываем скорость фильтрации по формуле Дарси:

,

,

где V– скорость фильтрации, м/сут; k ф – коэффициент фильтрации, м/сут; I – гидравлический уклон.

− Гидравлический уклон рассчитывается по формуле:

,

,

где  – абсолютные отметки глубины залегания УГВ, соответствующих скважин, м;

– абсолютные отметки глубины залегания УГВ, соответствующих скважин, м;

L – расстояние между соответствующими скважинами, м;

L – расстояние между соответствующими скважинами, м;

− рассчитываем действительную скорость движения подземных вод, по формуле:

100%,

100%,

где U – действительная скорость движения подземных вод, м/сут; V – скорость фильтрации, м/сут; n – коэффициент пористости, %.

Примечание: не забывайте указывать размерность.

Пример оформления и решения задания 8 приведен в приложении 10.

ЗАДАНИЕ 9 ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ

КОЛОНКИ

В задании 9 необходимо по данным бурового журнала построить геолого-литологическую колонку отдельной скважины или шурфа.

Вариант определяется по первой букве имени студента в соответствии с таблицей 9.3.

Исходные данные для построения геолого-литологической колонки указаны в таблицах 9.1 – 9.3.

Пример построения геолого-литологической колонки приведен в приложении 11.

19

Таблица 8 – Исходные данные к заданию 8

| Варианта | № скважины | Абсолютнаяотметкаустьяскважины,м | Глубина залеганияуровняподземныхвод,м | Коэффициентфильтрации,м /сут | Пористость,% | Расстояние междускважинами,м | Масштаб плана | |

| 1 | 32 | 5 | ||||||

| 1 | 5,2 | 41 | 27 | 1:300 | ||||

| 2 | 22 | 6 | ||||||

| 3 | 24 | 5 | ||||||

| 2 | 1 | 75 | 5 | 5,9 | 25 | 112 | 1:800 | |

| 2 | 65 | 4 | ||||||

| 3 | 60 | 2 | ||||||

| 3 | 1 | 57 | 7 | 2,3 | 39 | 60 | 1:600 | |

| 2 | 55 | 10 | ||||||

| 3 | 51 | 9 | ||||||

| 4 | 1 | 85 | 6 | 5,4 | 32 | 100 | 1:1000 | |

| 2 | 77 | 8 | ||||||

| 3 | 109 | 10 | ||||||

| 5 | 1 | 102 | 9 | 4,8 | 37 | 150 | 1:1500 | |

| 2 | 107 | 10 | ||||||

| 3 | 111 | 12 | ||||||

| 6 | 1 | 105 | 12 | 4,1 | 40 | 60 | 1:500 | |

| 2 | 100 | 10 | ||||||

| 3 | 106 | 8 | ||||||

| 7 | 1 | 275 | 58 | 4,5 | 39 | 24 | 1:200 | |

| 2 | 271 | 56 | ||||||

| 3 | 261 | 50 | ||||||

| 8 | 1 | 70 | 5 | 8,3 | 29 | 150 | 1:1000 | |

| 2 | 63 | 6 | ||||||

| 3 | 78 | 8 | ||||||

| 9 | 1 | 155 | 40 | 8,6 | 41 | 200 | 1:2000 | |

| 2 | 151 | 38 | ||||||

| 3 | 166 | 45 | ||||||

| 10 | 1 | 70 | 12 | 5,1 | 42 | 120 | 1:1000 | |

| 2 | 63 | 10 | ||||||

| 3 | 69 | 9 | ||||||

| 20 |

Таблица 9.1 – Последовательность расположения слоев

| Начальные буквы фамилии | Последовательность расположения | |

| слоев | ||

| А, Е, Л, | 1–4–5–6 | |

| Р, Х, С | 2–3–4–5 | |

| Б, Ж, М | 2–3–4–6 | |

| Д, Ц, Ю | 1–3–4–5 | |

| В, З, Н | 1–3–4–6 | |

| Т, Ч, Я | 2–4–5–6 | |

| Г, И, О | 2–3–4–6 | |

| У, Ш, остальные буквы | 1–3–4–5 | |

Таблица 9.2– Литологическое описание пород

| № слоя | Описание породы | Условные обозначения горных | |

| пород | |||

| Супесь желто-бурая, гравелистая, |

1

легкая Суглинок желтый, средний,

легкая Суглинок желтый, средний,

2 мягкопластичный

Глина зеленовато-серая, 3 пластичная, жирная

Песок серо-бурый,

4 мелкозернистый, средней плотности

Мергель, белый, известковый

5

Песчаник серо-зеленый, кварцевый, 6 плотный

21

Таблица 9.3 –Исходные данные к заданию 9

| Вариант | Глубина | Уровень подземных | |||||

| №слоя | Абсолютная | вод | |||||

| отметка устья | Геологический | залегания | Устано - | ||||

| возраст породы | подошвы | Появив - | |||||

| скважины, м | слоя, м | шийся | вив- | ||||

| шийся | |||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| А,Б, | 1 | elQ III | 1,6 | ||||

| В, Г | 2 | N2-Q1 | 3,4 | ||||

| 3 | 154,2 | P2kv | 16,8 | ||||

| 4 | P2ob | 20,4 | 20,4 | 18,2 | |||

| 5 | K2 | 27,8 | |||||

| 6 | K1-2 | 34,6 | |||||

| Д,Е | 1 | Q IV | 5,8 | ||||

| Ж, З, | 2 | аlQ III | 10,2 | ||||

| С, Т | |||||||

| 3 | 120,5 | P2kv | 16,4 | ||||

| 4 | P2ob | 19,5 | 19,5 | 17,1 | |||

| 5 | K2 | 37,2 | |||||

| 6 | K1-2 | 44,2 | |||||

| И, К, | 1 | elQ III | 3,5 | ||||

| Л, М, | |||||||

| 2 | aN2 | 7,6 | |||||

| Н, О | |||||||

| 3 | 98,3 | P2kv | 10,6 | ||||

| 4 | P2ob | 15,8 | 15,8 | 12,6 | |||

| 5 | K2 | 18,3 | |||||

| 6 | K1-2 | 20,9 | |||||

| У, Ф, | 1 | Q IV | 0,6 | ||||

| Х, Я | |||||||

| 2 | elQ III | 1,5 | |||||

| 3 | 98,3 | P2kv | 9,6 | ||||

| 4 | P2ob | 15,4 | 15,4 | 10,3 | |||

| 5 | K2 | 18,2 | |||||

| 6 | K1-2 | 22,6 | |||||

| П,Р, | 1 | аlQ III | 0,7 | ||||

| Т, Ч | 2 | N2-Q1 | 10,6 | ||||

| 3 | 65,9 | P2kv | 15,8 | ||||

| 4 | P2ob | 21,3 | 21,3 | 18,9 | |||

| 5 | K2 | 30,9 | |||||

| 6 | K1-2 | 48,9 | |||||

| Остальныебуквы | 1 | N2-Q1 | 0,2 | ||||

| 2 | aN2 | 2,5 | |||||

| 5 | K2 | 15,2 | |||||

| 3 | 107,3 | P2kv | 9,6 | ||||

| 4 | P2ob | 12,8 | 12,8 | 10,7 | |||

| 6 | K1-2 | 18,1 | |||||

Общие требования к оформлению задания 5:

Построение выполняется на миллиметровой бумаге формата А3.

Рекомендации при построении инженерно-геологического разреза:

Чаще всего используются масштабы: 1:50, 1:100, 1:200.

22

ЗАДАНИЕ 10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ЕДИНИЧНОГО РАСХОДА

ПЛОСКОГО ГРУНТОВОГО ПОТОКА

В задании 10 необходимо:

− построить схему плоского грунтового потока в однородном пласте;

− определить общий расход плоского грунтового потока в однородном пласте;

− определить единичный расход плоского грунтового потока в однородном пласте.

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки. Исходные данные к заданию 10 приведены таблице 10.

Таблица 10 – Исходные данные к заданию 10

| Варианта | Абсолютнаяотметка | устьяскважины , м | №2 | Абсолютнаяотметка | уровнягрунтовыхвод,м | №1 | Абсолютнаяотметкакровливодоупора,м | №2 | Расстояниемеждускважинами,l,м | Ширинапотока , В, м | Коэффициентфильтрации , | ф | |||||

| №1 | №1 | №2 | К | ||||||||||||||

|

|

|

|

|

| м/сут | ||||||||||||

|

|

|

|

|

| , | ||||||||||||

|

|

|

|

|

| |||||||||||||

|

| Скважина |

|

|

| |||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||

| 1 | 125 | 124,3 | 120,7 | 115,2 | 86 | 86 | 850 | 1100 | 8,5 | ||||||||

| 2 | 215,5 | 215,0 | 204,0 | 194,0 | 197,0 | 192,0 | 211 | 995 | 8,0 | ||||||||

| 3 | 138,1 | 136,7 | 135,6 | 129,5 | 118,0 | 118,0 | 320 | 29 | 5,8 | ||||||||

| 4 | 32,1 | 30,3 | 28,8 | 24,2 | 17,8 | 18,3 | 200 | 570 | 5,2 | ||||||||

| 5 | 155,0 | 153,5 | 150,0 | 143,5 | 119,5 | 119,5 | 480 | 720 | 2,3 | ||||||||

| 6 | 55,6 | 55,2 | 53,6 | 50,2 | 35,6 | 31,2 | 180 | 895 | 9,1 | ||||||||

| 7 | 367,1 | 365,2 | 359,6 | 354,9 | 340,6 | 340,6 | 200 | 76 | 4,8 | ||||||||

| 8 | 85,4 | 83,9 | 81,9 | 75,8 | 64,9 | 64,9 | 1300 | 1000 | 1,8 | ||||||||

| 9 | 117,3 | 116,9 | 115,5 | 113,1 | 102,3 | 97,4 | 180 | 45 | 7,5 | ||||||||

| 10 | 140,1 | 139,5 | 137,8 | 133,4 | 126,8 | 127,5 | 310 | 110 | 6,1 | ||||||||

|

|

|

| 23 |

|

|

| |||||||||||

Общие требования к оформлению задания 10:

На схеме указать буквенные и численные показатели для расчета общего и единичного расхода плоского грунтового потока.

Рекомендации при выполнении задания 10:

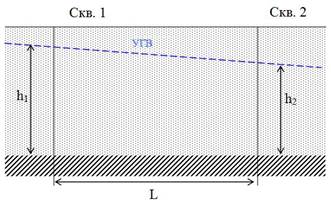

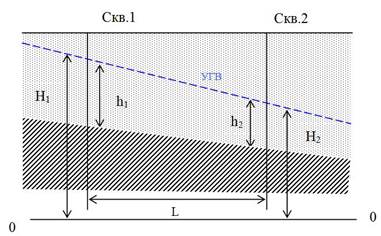

Для построения схемы, необходимо определить каким условиям соответствует водоупор (наклонный или горизонтальный). Для этого сравниваем абсолютные отметки кровли водоупора по скважине 1 и скважине 2. Если их абсолютные отметки равны, значит, водоупор имеет горизонтальное залегание (рис.1). Если абсолютные отметки кровли водоупора имеют различные значения, значит, водоупор залегает под наклоном (рис.2).

Мощность (h) потока вычисляется как разность между абсолютной отметкой уровня грунтовых вод в скважине и абсолютной отметкой кровли водоупора.

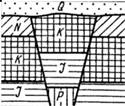

Рис. 1 - Схема плоского поток грунтовых вод с горизонтальным водоупором

Рис. 2 - Схема плоского поток грунтовых вод с наклонным водоупором

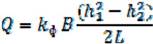

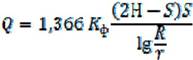

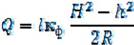

Расход плоского потока в однородном пласте при горизонтальном водоупоре рассчитывается по формуле:

где Q – расход потока, м 3 /сут; к ф – коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут, В – ширина потока, м; L – расстояние между скважинами или

24

длина пути фильтрации, м;

h 1 – мощность потока в скважине 1, м; h 2 – мощность потока в скважине 2, м. Расход плоского потока в однородном пласте при наклонном водоупоре

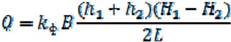

рассчитывается по формуле:

где Q – расход потока, м 3 /сут; к ф- коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут,

В – ширина потока, м; l – расстояние между скважинами или длина пути фильтрации, м;

h 1 – мощность потока в скважине 1, м; h 2 – мощность потока в скважине 2, м, Н 1 - напор воды в скважине №1, м; Н 2 – напор воды в скважине №2, м.

Напор воды в скважине соответствует абсолютным отметкам уровня грунтовых вод.

Единичный расход плоского потока при горизонтальном водоупоре рассчитывается по формуле:

где q – единичный плоский поток, м 2 /сут; Q – расход потока, м 3 /сут; В – ширина потока, м.

Примечание: не забывайте указывать размерность.

ЗАДАНИЕ 11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД К

ВЕРТИКАЛЬНОМУ ВОДОЗАБОРНОМУ СООРУЖЕНИЮ

В задании 11 необходимо:

− построить схему притока подземных вод к совершенной безнапорной скважине (вертикальное водозаборное сооружение) с круговым контуром питания при горизонтальном водоупоре;

− определить приток подземных вод к совершенной безнапорной скважине с круговым контуром питания при горизонтальном водоупоре.

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки. Исходные данные к заданию 11 приведены таблице 11.

Общие требования к оформлению задания 11:

На схеме указать буквенные и численные показатели для расчета притока подземных вод к совершенной безнапорной скважине с круговым контуром питания при горизонтальном водоупоре

25

Таблица 11 - Исходные данные к заданию 11

| Вариант | Абсолютнаяотметкаустьяскважины,м | Абсолютнаяотметкакровливодоупора,м | Глубиназалеганиястатическогоуровнягрунтовыхвод,м | Понижениеуровняводывскважине,S,м | Диаметрскважины,d,мм | сутки |

| Коэффициентфильтрации,К | ||||||

| / | ||||||

| м | ||||||

| , | ||||||

| Ф |

| 1 | 148,4 | 123,4 | 2,5 | 3,5 | 114 | 7,1 |

| 2 | 150,0 | 130,6 | 3,5 | 2,8 | 305 | 3,8 |

| 3 | 95,4 | 65,4 | 5,0 | 2,3 | 200 | 8,6 |

| 4 | 304,8 | 289,8 | 1,5 | 2,6 | 152 | 6,4 |

| 5 | 85,6 | 68,6 | 2,0 | 3,1 | 203 | 5,5 |

| 6 | 135,9 | 116,9 | 3,0 | 2,8 | 240 | 6,3 |

| 7 | 415,5 | 400,5 | 1,8 | 2,4 | 152 | 7,7 |

| 8 | 121,6 | 100,6 | 3,5 | 3,0 | 305 | 8,1 |

| 9 | 56,8 | 30,8 | 6,0 | 2,9 | 254 | 9,0 |

| 10 | 285,5 | 270,5 | 2,0 | 2,5 | 114 | 4,6 |

Рекомендации при выполнении задания 11:

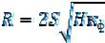

Приток воды (дебет) к совершенной безнапорной скважине с круговым контуром питания при горизонтальном водоупоре следует рассчитывать по формуле Дюпюи, предварительно определив радиус влияния откачки.

Формула Дюпюи:

где Q – дебит, м 3 /сут; Н – мощность водоносного горизонта, м; S – понижения уровня воды в скважине, м; R – радиус влияния, м; r – радиус скважины, м.

Мощность водоносного горизонта (Н) расчитывается как разность между абсолютной отметкой устья скважины и абсолютной отметкой уровня грунтовых вод. При этом абсолютная отметка уровня грунтовых вод – это разность между абсолютной отметкой устья скважины и глубины залегания статического уровня.

26

Схема притока подземных вод к вертикальному водозаборному сооружению

Примечание: при определении притока воды к вертикальным водозаборам учитывается воронкообразное понижение уровня вследствие трения воды и частиц грунта, при этом образуется депрессионная воронка, имеющая в плане форму, близкую к кругу. Радиус депрессионной воронки называется радиусом влияния (R), который в безнапорном водоносном пласте для совершенной скважины определяется по формуле:

где S – понижение уровня воды при откачке, м; H – мощность водоносного горизонта, м; кф – коэффициент фильтрации, м/сут.

Примечание: не забывайте указывать размерность.

ЗАДАНИЕ 12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД К

ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ВОДОЗАБОРНОМУ СООРУЖЕНИЮ

В задании 12 необходимо:

− построить схему двустороннего притока грунтовых вод к совершенной траншее (горизонтальное водозаборное сооружение);

− определить двусторонний приток грунтовых вод к совершенной траншее. Исходные данные к заданию 12 приведены таблице 12.

Вариант определяется по первой букве имени.

27

Таблица 12 – Исходные данные к заданию 12

| Абсолютная отметка, | Глубина залегания, м | |||||

| м | ||||||

| Вариант | поверхностиземли | статическогоуровня | динамическогоуровня | кровливодоупора | Длина | Коэффициент |

| траншеи | ||||||

| фильтрации | ||||||

| (дрены), | ||||||

| к Ф , м/сутки | ||||||

| l , м | ||||||

| А, К, Ф | 130,5 | 130,0 | 2,5 | 4,0 | 310,0 | 3,2 |

| Б, Л, Х | 125,8 | 124,8 | 4,5 | 6,0 | 100,0 | 2,5 |

| В, М, Ц | 75,6 | 74,9 | 3,0 | 5,0 | 150,0 | 6,7 |

| Г, Н, Ч | 320,4 | 318,9 | 5,5 | 9,5 | 120,0 | 4,5 |

| Д, О, Ш | 410,5 | 409,5 | 3,0 | 3,9 | 140,0 | 7,0 |

| Е, П. Щ | 46,8 | 45,1 | 3,8 | 4,5 | 80,0 | 9,8 |

| Ж, Р | 150,6 | 148,3 | 4,9 | 7,1 | 110,0 | 9,3 |

| З, С, Э | 180,2 | 178,6 | 2,5 | 3,9 | 200,0 | 1,5 |

| И, Т, Ю | 130,9 | 128,8 | 4,2 | 5,8 | 90,0 | 7,5 |

| Й, У, Я | 170,6 | 170,3 | 3,5 | 6,0 | 250,0 | 5,4 |

Общие требования к оформлению задания 12:

На схеме указать буквенные и численные показатели двустороннего притока грунтовых вод к совершенной траншее.

Рекомендации при выполнении задания 12:

Расчет двухстороннего притока подземных вод к горизонтальному безнапорному совершенному водозабору осуществляется по формуле:

где Q – приток подземных вод, м 3 /сут ; кф –коэффициент фильтрации, м/сут; Н – мощность водоносного горизонта, м; l – длинна траншеи, м; R – радиус влияния, м; h – высота столба воды в траншее при откачке, м.

Мощность водоносного горизонта (Н) расчитывается как разность между глубиной залегания кровли водоупора и глубины залегания статического уровня. При этом для расчета глубины залегания статического уровня необходимо из абсолютной отметке поверхности земли вычесть абсолютную отметку статического уровня.

28

Схема двухстороннего притока подземных вод к горизонтальному водозабору

Примечание: сначала необходимо вычислить глубину залегания статистического уровня подземных вод как разницу между абсолютной отметкой поверхности земли и абсолютной отметкой статического уровня. Высота столба воды (h) в траншее во время откачки рассчитывается как разница между глубиной залегания кровли водоупора и глубиной залегания динамического уровня. Радиуса влияния рассчитывается аналогично заданию 11.

Примечание: не забывайте указывать размерность.

ЗАДАНИЕ 13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД К

СТРОИТЕЛЬНОМУ КОТЛОВАНУ

В задании 13 необходимо:

− построить схему притока подземных вод к строительному котловану;

− определить производительность насоса, необходимую для полного осушения совершенного котлована от притекающих к нему подземных вод.

Исходные данные к заданию 13 приведены таблице 13. Вариант определяется по первой букве фамилии.

Общие требования к оформлению задания 13:

На схеме указать буквенные и численные показатели притока подземных вод к строительному котловану.

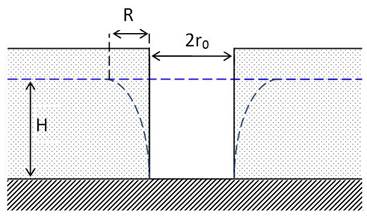

Рекомендации при выполнении задания 13:

Поскольку для ведения строительных работ в котловане требуется его полное осушение, это означает, что понижение (S) первоначального уровня подземных вод должно достичь дна котлована, т.е. кровли подстилающего водоупора.

29

Таблица 13 – Исходные данные к заданию 13

| Размер котлована в плане | Мощность | Коэффициент | |||

| Вариант | водоносного | фильтрации, | |||

| Длина, м | Ширина, м | ||||

| горизонта, м | м/сут | ||||

| А, К, Ф | 62,0 | 14,0 | 5,0 | 0,15 | |

| Б, Л, Х | 47,0 | 7,5 | 3,3 | 1,2 | |

| В, М, Ц | 72,3 | 20,0 | 15,0 | 1,9 | |

| Г, Н, Ч | 58,0 | 8,5 | 1,6 | 5,2 | |

| Д, О, Ш | 80,3 | 16,0 | 10,3 | 18,5 | |

| Е, П. Щ | 72,0 | 6,5 | 1,5 | 5,6 | |

| Ж, Р | 58,0 | 8,5 | 6,7 | 12,0 | |

| З, С, Э | 52,0 | 12,0 | 8,0 | 2,3 | |

| И, Т, Ю | 44,0 | 6,8 | 3,3 | 4,7 | |

| Й, У, Я | 61,0 | 18,0 | 12,3 | 3,4 | |

Схема строительного котлована

Особенностью расчета притока подземных вод к котловану является то, что расчет этот ведется на основании формул относящихся к скважине или траншее (своих формул для притока подземных вод к котловану нет).

Расчетная формула выбирается в зависимости от отношения сторон а:в прямоугольного котлована в плане, где а – длина, а в – ширина прямоугольника . Если это соотношение меньше 10, то котлован приравнивается к большому колодцу (в нашем случае к скважине); если же более 10, то к траншее.

При этом в формулы вносятся поправки:

1. Радиус колодца заменяется приведенным радиусом котлована:

30

где r0 – приведенный радиус котлована; а – длина котлована, м; в – ширина котлована, м.

2. К величине радиуса влияния (R) прибавляется величин его приведенного радиуса r0.

Примечание: не забывайте указывать размерность.

ЗАДАНИЕ 14 ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ГИДРОИЗОГИПС

В задании 14 необходимо:

− построить карту гидроизогипс;

− показать на карте направление движения подземных вод;

− расчитать скорость фильтрации подземных вод.

Исходные данные к заданию 14 приведены таблице 14. Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки. Пример выполнения задания 14 приведен в приложении 12.

Таблица 14 – Исходные данные к заданию 14

| Вариант | 1 | Номер скважины | 4 | Расстояние между | Коэффициент | ||||

| 2 | 3 | м | кФ , м/сут | ||||||

| скважинами, | Масштаб | фильтрации, | |||||||

| 1 | 110 | 106,1 | 104,2 | 100,5 | 150 | 1:1000 | 0,91 | ||

| 10,0 | 4,3 | 12,1 | 3,2 | ||||||

| 2 | 95,6 | 90,6 | 94,3 | 96,9 | 210 | 1:1000 | 5,8 | ||

| 5,0 | 8,5 | 2,2 | 2,0 | ||||||

| 3 | 10,6 | 10,1 | 13,2 | 12,4 | 50 | 1:500 | 2,8 | ||

| 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | ||||||

| 4 | 98,3 | 100,5 | 102,8 | 106,1 | 130 | 1:1000 | 54,5 | ||

| 1,5 | 3,2 | 7,5 | 4,3 | ||||||

| 5 | 15,2 | 15,7 | 14,2 | 14,3 | 40 | 1:500 | 10,7 | ||

| 3,5 | 2,5 | 4,1 | 2,2 | ||||||

| 6 | 8,5 | 9,1 | 10,8 | 11,3 | 45 | 1:500 | 8,4 | ||

| 2,6 | 1,7 | 3,2 | 0,9 | ||||||

| 7 | 96,0 | 102,0 | 95,7 | 99,7 | 80 | 1:1000 | 35,0 | ||

| 1.0 | 5,5 | 1,4 | 4,3 | ||||||

| 8 | 101,2 | 100,5 | 104,2 | 105,5 | 700 | 1:5000 | 24,5 | ||

| 3,4 | 3,2 | 12,1 | 11,4 | ||||||

| 9 | 15,7 | 16,6 | 17,3 | 15,0 | 300 | 1:1000 | 0,95 | ||

| 2,2 | 3,7 | 2,1 | 2,8 | ||||||

| 10 | 107,7 | 103,2 | 103,7 | 101,2 | 160 | 1:1000 | 1,2 | ||

| 8,6 | 3,8 | 4,7 | 3,4 | ||||||

| 31 | |||||||||

Примечание: в числители указана абсолютная отметка устья скважины, в знаменатели – глубина залегания уровня грунтовых вод.

Общие требования к оформлению задания 14: задание 14 следует выполнять на миллиметровой бумаге.

Рекомендации при выполнении задания 14:

Гидрогеологическую обстановку того или иного участка принято изображать с помощью гидрогеологических карт, в частности карт гидроизогипс. Карты гидроизогипс отражают рельеф зеркала грунтовых вод с помощью гидроизогипс, то есть линий равных отметок. Это линии аналогичны горизонталям рельефа местности (изогипсы).

Зная расстояние между скважинами и масштаб карты, на чертеж нанести сетку скважин . Порядок расположения скважин: вверху – первая и вторая; внизу – третья (под первой) и четвертая (под второй). Возле каждой скважины записать ее номер . Около номера в числители написать абсолютную отметку устья скважины, а в знаменатели - абсолютную отметку уровня грунтовых вод.

Примечание: абсолютная отметка уровня грунтовых вод представляет собой разницу между абсолютной отметкой устья скважины и глубиной залегания грунтовых вод.

Зная абсолютные отметки устьев скважин и абсолютные отметки уровней грунтовых вод, сначала строим карту рельефа местности, а затем на ее основе карту гидроизогипс ( карту зеркала грунтовых вод). Сечение изогипс (горизонтали рельефа) и гидроизогипс принимается равным 0,2–1,0 м.

Изогипсы (гидроизогипсы ) расположить по всем сторонам квадрата равномерно между скважинами, применяя один из способов интерполяции по превышениям. Таким образом разбить все стороны квадрата и одну диагональ квадрата. Диагональ для интерполяции выбрать ту, по концам которой в скважинах наблюдается наибольшая разность абсолютных отметок (как по числителю, так и по знаменателю).

Точки на сторонах квадрата и его диагонали с одинаковыми отметками соединить плавными кривыми линиями: горизонтали рельефа (изогипсы) – сплошными линиями черного цвета, гидроизогипсы – пунктирными линиями синего цвета.

На карте гидроизогипс сплошными стрелками синего цвета показать направление потока грунтовых вод, которое всегда перпендикулярно гидроизогипсам и направлено от большей отметки к меньшей.

По диагонали на карте гидроизогипс вычислить гидравлический уклон. Зная гидравлический уклон и коэффициент фильтрации, расчитать скорость фильтрации подземных вод по закону Дарси.

Примечание: гидравлический уклон расчитывается по формуле:

32

где Н 1 и Н 2 – абсолютные отметки уровня подземных вод по сторонам диагонали (при этом Н 1 >Н 2 ), м ; L – расстояние между точками по диагонали, м. Обратите внимание, что расстояние между точками по диагонали измеряется с помощью линейки по карте, а затем полученное значение в сантиметрах переводится в метры в соответствии с заданным масштабом.

Закон Дарси (расчет скорости фильтрации подземных вод):

где v – скорость фильтрации, м/сут; I – гидравлический уклон, кф – коэффициент фильтрации, м/ сут.

Примечание: не забывайте указывать размерность.

ЗАДАНИЕ 15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В задании 15 необходимо:

− вычислить общую минерализацию и жесткость подземных вод;

− определить класс, группу и тип подземных вод по классификации С. А. Щукарева;

− записать результаты анализа воды в виде формулы М. Г. Курлова;

− ориентировочно оценить пригодность воды для хозяйственно-бытового водоснабжения, считая, что по органолептическим и бактериальным показателям она пригодна для питья.

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки. Исходные данные к заданию 15 приведены в таблице 15.1 Пример оформления задания 15 приведен в приложении 16.

Таблица 15.1 –Исходные данные к заданию 15

| Вариант | ТемператураtєC |

1 2

1 9

2 23

3 15

4 20

5 45

6 17

7 19

| Содержание основных ионов , мг дм 3 | |||||||||

| рН | Q , м3 | сутки | |||||||

| HCO3− | SO4− − | Cl − | Ca+ + | Mg+ + | Na+ + | ||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||

| 6,9 | 47556 | 149,4 | 197,6 | 19,1 | 16,0 | 8,3 | 129,2 | ||

| 7,3 | 17280 | 233,0 | 11,0 | 9,0 | 37,0 | 5,0 | 49,0 | ||

| 8,2 | 90305 | 3505,0 | 22,0 | 292,0 | 1110,0 | 46,0 | 161,0 | ||

| 7,3 | 7640 | 830,0 | 66,0 | 14,0 | 249,0 | 35,0 | 83,0 | ||

| 8,4 | 305200 | 228,0 | 6,0 | 4,0 | 44,0 | 4,0 | 32,0 | ||

| 7,1 | 45100 | 962,0 | 637,0 | 732,0 | 271,0 | 61,0 | 706,0 | ||

| 7,5 | 51309 | 140,9 | 176,4 | 182,3 | 121,6 | 32,0 | 55,6 | ||

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 8 | 17 | 6,9 | 90505 | 304,9 | 75,0 | 58,1 | 49,3 | 5,6 | 120,0 |

| 9 | 21 | 6,3 | 249105 | 385,4 | 501,0 | 66,0 | 246,3 | 31,6 | 85,3 |

| 10 | 18 | 7,5 | 182900 | 619,5 | 93,0 | 345,0 | 193,8 | 66,0 | 25,9 |

Общие требования к оформлению задания 14: при выполнении задания все расчеты необходимо привести в контрольной (курсовой) работе.

Рекомендации при выполнении задания 14:

Задание рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

1. Вычислить общую минерализацию:

M = 1,1⋅ (0,5HCO3− + SO4− − + Cl − + Na + + Ca + + + Mg + + )= г  дм3

дм3

2. Результаты анализа воды пересчитываем из мг/дм3 в мг-экв. Используя соответствующие коэффициенты (приложение 13).

3. Выразить химический состав воды в форме %-экв., приняв суммы миллиграмм-экв. анионов и катионов за 100% каждую. Полученные величины отразить в форме таблицы 15.2.

Таблица 15.2

| Анионы | Содержание | Катионы | Содержание | |||||

| мг/дм 3 | мг-экв | % экв | мг/дм 3 | мг-экв | % экв | |||

| HCO3- | Ca+ + | |||||||

| SO4- - | Mg+ + | |||||||

| Cl - | Na+ | |||||||

| Всего | 100 | 100 | ||||||

4. Определяем общую жесткость воды (Жобщ), как сумму катионов кальция и магния в мг-экв.

5. Проанализировав %-экв содержание ионов в воде (таблица 15.2) и пользуясь сведениями приложения 14, определяется класс и группа по классификации С. А. Щукарева.

6. По данным табл. 15.2 записываем химический состав подземных вод в виде формулы М. Г. Курлова.

Примечание: формула М. Г. Курлова представляет собой «дробь», в числителе которой следует писать анионный состав воды в %-экв в убывающем порядке, а в знаменателе – катионный. Перед дробью записывается минерализация воды в г/дм 3 , а после дроби – рН, температура, Eh и др.:

М.Г. Курлова входят только те ионы, содержание которых не превышает 10 %-экв.

34

7. Проанализировав полученные расчетным путем данные и используя классификационные показатели (приложение 15), ориентировочно оценить пригодность конкретной воды для хозяйственно-бытового водоснабжения.

Примечание: В настоящее время в Украине качество воды централизованного питьевого водоснабжения регламентируется ГОСТом 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Одновременно Приказом Министерства охраны здоровья Украины от 23.12.1996 г. №383 утверждены Государственные санитарные нормы и правила «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» (СанПиН).

ЗАДАНИЕ 16 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСАДОЧНЫХ СВОЙСТВ

ГРУНТОВ

В задании 16 необходимо:

− дать общую характеристику просадочным грунтам;

− на основании анализа результатов лабораторных компрессионных испытаний по расчетной величине Snp установить тип грунтовых условий;

− наметить мероприятия по борьбе с просадочностью в соответствии с типом грунтовых условий.

Вариант определяется по последней цифре в зачетной книжке. Исходные данные к заданию 16 приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Исходные данные к заданию 16

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общая величина | ||||||||||

| просадки лёссовой | 10 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 20 |

| толщины Snp, см |

ЗАДАНИЕ 17 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

В задании 17 необходимо:

− охарактеризовать содержание и назначение основных видов инженерно-геологических исследований.

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжке. Исходные данные к заданию 17 приведены в таблице 17.

35

Таблица 17 – Исходные данные к заданию 17

| Вариант | Виды инженерно-геологических исследований | |

| 1 | Полевые испытания грунтов | |

| 2 | Геофизические исследования | |

| 3 | Гидрогеологическая съемка | |

| 4 | Буровые работы | |

| 5 | Опытные полевые работы | |

| 6 | Инженерно-геологическая съемка | |

| 7 | Лабораторные исследования | |

| 8 | Стационарные наблюдения | |

| 9 | Горнопроходческие работы | |

| 10 | Камеральные работы и содержание отчетов об инженерно- | |

| геологических исследованиях | ||

ЗАДАНИЕ 18 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

ИЗЫСКАНИЙ

В задании 18 необходимо:

− охарактеризовать содержание и назначение основных видов инженерно-геологических изысканий для определенного вида строительства указанного в соответствующем варианте.

Вариант определяется по первой букве фамилии студента. Исходные данные к заданию 18 приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Исходные данные к заданию 18

| Вариант | Виды инженерно-геологических изысканий | |

| А, К, Ф | Инженерно-геологические изыскания на площадях под здания и | |

| сооружения | ||

| Б, Л, Х | Инженерно-геологические изыскания для строительства | |

| промышленных сооружений | ||

| В, М, Ц | Инженерно-геологические изыскания по трассам трубопроводов | |

| Г, Н, Ч | Инженерно-геологические изыскания для подземных сооружений | |

| Е, П, | Инженерно-геологические изыскания в связи с капитальным | |

| Щ | ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений | |

| Ж, Р | Изыскания месторождений естественных строительных | |

| материалов | ||

| З, С, Э | Инженерно-геологические изыскания для линейного | |

| строительства | ||

| И, Т, | Инженерно-геологические изыскания для градостроительных | |

| Ю | работ | |

| Й, У, Я | Инженерно-геологические изыскания при строительстве тоннелей | |

| 36 |