7.6. Гуманистические идей произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.М. Гаршина.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912). «Воистину русским писателем» (А. М. Горький) выступает Д.Н.Мамин-Сибиряк и в литературе для детей, адресуя им рассказы, сказки, очерки. Как и Горький, Чехов, Короленко, Мамин-Сибиряк исследует тему обездоленности ребенка из бедной семьи, ребенка-сироты. И шире — тему лишения ребенка, казалось бы, бесспорного его права иметь детство — рассказы: «Кормилец» (1885), «В ученье» (1892), «Вертел» (1897), «В глуши» (1896), «Богач и Еремка» (1904) ), «Зимовье на Студеной» (1892), «Емеля-охотник» (1884) и др.

В первом из названных рассказов «Кормилец» двенадцатилетний мальчик, единственный кормилец семьи, гибнет, став жертвой тяжелых условий фабрично-заводского труда.

|

Трагична участь Прошки в рассказе «Вертел». Этот худенький, «похожий на галчонка» мальчик работает круглый год в шлифовальной мастерской, словно маленький каторжник. Вся его жизнь проходит в этой мастерской, тесной и темной, где в воздухе носится наждачная пыль, куда не попадает солнце. Заветная мечта Прошки — уйти туда, где «трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся ключики, всякая птица поет по-своему». Он не знает ощущений природы, человеческого тепла, но воображение рисует желанные картины. Прошка подобен автоматизированному механизму. Он словно неотделим от колеса, стал его элементом. Прошка лишен даже возможности общения. Он постоянно голоден, «жил только от еды до еды, как маленький голодный зверек...» Равнодушие, инертность, рабское принятие бесправия, ужаса как объективной нормы — в этом истинная смерть еще при кажущейся (якобы) жизни... В конце концов Прошка заболевает от непосильной работы и умирает. Углубление сознания предрешенности подчеркивается и тем, что параллельно с существованием Прошки читатель наблюдает жизнь его ровесника, мальчика из богатой семьи.

Лишение детства — объективная предопределенность для крестьянских и городских детей, родившихся в бедности, — ведущий мотив и рассказа «В глуши», очень характерного для Мамина-Сибиряка.

Герои ряда рассказов — бедные крестьяне-рыбаки, охотники, обитатели зимовок, заброшенных в глухих местах, — в суровой природе Урала находят несравнимый источник душевной устойчивости. («Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной». Герои этих и других рассказов овеяны глубокой симпатией автора. Он поэтизирует их привлекательность: добродушие, трудолюбие, отзывчивость на чужие страдания. Елеска ухаживает за тяжело больным охотником-вогулом, оказавшимся в глухом лесу без всякой помощи. Сердечная доброта Емели проявляется и в случае на охоте: он не решился стрелять в маленького олененка, зная, с каким самоотвержением любая мать защищает свое дитя.

Люди, о которых пишет Мамин-Сибиряк, отличаются каждый своим особым пониманием природы, хотя все они чувствуют ее краски, голоса, запахи. Все внутренне как бы слиты с дыханием леса, реки, неба... Рассказ о любви старика Тараса («Приемыш») к спасенному лебедю подобен лирической песне. Тарас не просто знает все места вокруг своего жилья верст на пятьдесят. Он душой постиг «всякий обычай лесной птицы и лесного зверя». Он любуется птицей, счастлив в общении с природой, ценит ее открытость, непостижимое богатство ее красок, ее способность успокоить, насладить голодающую по ласке душу.

Близок к рассказу «Приемыш» интонационно и по замыслу рассказ «Богач и Еремка». Здесь как бы в роли выхоженного лебедя — зайчишка с переломленной лапкой: его не стал брать зубами охотничий умный пес Еремка; в него не смог выстрелить старый опытный охотник Богач, хотя жил он именно тем, что продавал заячьи шкурки. Победа истинного великодушия над всеми другими прагматическими расчетами — основная мысль рассказа, его пафос — в способности человека и собаки любить слабого, нуждающегося в защите...

Писатель передает природную предрасположенность человека к защите слабых. Это состояние души, эта особенность человеческого отношения к природе и ко всему окружающему в названных произведениях передается прежде всего через чувства и конкретные действия стариков и детей, продиктованные этими чувствами. Так подчеркивается природность, естественность человеческой предрасположенности: в детстве и старости человек открытое, естественнее в чувствах и мыслях, в действиях.

Природа в произведениях Мамина-Сибиряка — не фон для раскрытия чувств, душевных состояний, порывов человека. Природа — полноправный, полнокровный герой произведений, выразитель авторской позиции и эстетической, нравственной и социальной. Пейзаж, как и портрет героев, живописен, изменчив, краски в движении — переходы одного оттенка к другому гармоничны изменению душевного состояния. Вот картина дождливого летнего дня в лесу. Под ногами ковер из прошлогодней палой листвы. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются при каждом движении. Но выглянуло солнце, и лес загорелся алмазными искрами: «Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем» («Приемыш»).

Язык произведений Мамина-Сибиряка — народный, живописный, меткий, образный, богат пословицами, поговорками. «Ищи ветра в поле!» — говорит Богач об убежавшем зайчике. «Вместе тесно, а врозь скучно», — замечает он, наблюдая поведение собаки, подружившейся с зайцем.

|

7.7. Сказки Гаршина, Мамина-Сибиряка для детей.

«Аленушкины сказки» (1894 — 1897) писались Маминым-Сибиряком для его маленькой дочери Елены. Девочку, родившуюся в 1891 году, ждала трудная судьба: мать умерла родами, отец был уже немолод, а ее серьезная болезнь мешала рассчитывать на благополучный удел. Отцу предстояло подготовить свою Аленушку к жизни, к ее суровым сторонам, а главное — научить ребенка любить эту жизнь. «Аленушкины сказки» полны оптимизма, светлой веры в добро.

Герои сказок — муха, козявочка, комар, заяц, игрушки, цветы — подчеркнуто малы, слабы, незаметны среди больших и сильных существ; но все действие сказок направлено к их победе. Слабые одерживают верх над сильными, незаметные обретают наконец свое место в жизни. Вместе с тем писатель тактично подмечает, что слабые существа нередко заражаются мелочным эгоизмом, желают, чтобы весь мир принадлежал им, и, не в состоянии достичь этого, обижаются, делаются несчастными. Подспудная мысль сказок сводится к тому, что невозможно переделать мир себе в угоду, но можно изменить себя и свое отношение к окружающему ради своего же блага.

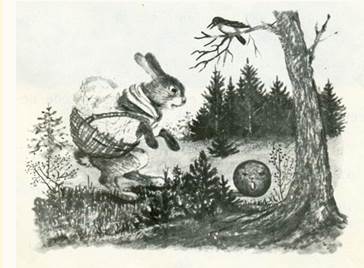

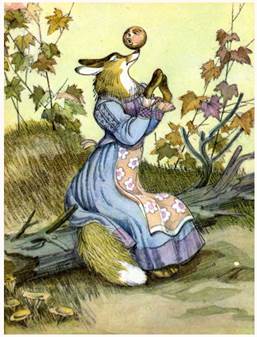

Сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка, подобно сказкам К.Д. Ушинского и Л.Н.Толстого, стилистически и по объекту анализа реалистичны. «Сказка про храброго зайца Длинные Уши — Косые Глаза — Короткий Хвост» (1894) и «Сказка про Комара Немировича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишку — Короткий Хвост» (1895), «Про Воробья Воробеича созданы в традициях народных сказок о животных.

Герои его произведений — обыкновенные звери, птицы, насекомые, которых ребенок, как правило, знает в жизни. В них нет ничего редкостного, исключительного. Медведь, зайчик, воробей, воронушка, комар, даже комнатная муха — живут в сказках своей, свойственной им жизнью. Отличительные приметы внешнего облика сказочных героев легко распознаются ребенком: у зайца «длинные уши, короткий хвост», у комара — «длинный нос», у воронушки — «черная головушка». Животные, птицы, насекомые — носители качеств, которые отличает в них и народная сказка: заяц труслив; медведь силен, но неуклюж; воробей прожорлив, нахален; комар назойлив.

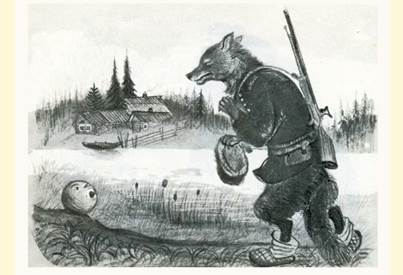

Герои в них очеловечены, а характеры обрисованы как самобытные, «личностные», что отличает их от фольклорных героев — всегда обобщенно-типизированных. Так, Комар Комарович и заяц-хвастун выделяются среди других комаров и зайцев своей настоящей или напускной храбростью. Даже медведь и волк в конце концов уступают им, решая не связываться с необычным противником («И волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный»). Залогом победы слабых над сильными является не волшебство или чье-то заступничество, не хитрость или удача, а изменение привычной внутренней позиции.

Действие в сказках, сюжеты, как правило, строятся на веселых, забавных происшествиях. Например, столкновение хвастливого зайца с волком или комара — с медведем. Забавна сцена, в которой трубочист Яша пытается справедливо рассудить спор между Воробьем и Ершом. В то время как он произносит свою речь, его обворовывают.

Сказки познавательны. Очеловечение персонажей помогает живее и ярче представить читателю-ребенку характерные свойства животных, их жизнь. Знакомя с тем, как и в чем проявляется трусость зайца, сила и неуклюжесть медведя, его свирепость, как трудно приходится воробью в зимнюю пору, в какой суровой обстановке проводит свою жизнь воробей и как эта обстановка трагически складывается для «желтой птички-канарейки», писатель активизирует ассоциации, воображение ребенка, обогащая и мысль и чувство. Раскрывая законы, которыми управляется животный и растительный мир, Мамин-Сибиряк расширяет познавательные возможности литературной сказки и ее границы как научно-художественного жанра.

В сказках, в отличие от рассказов, пейзаж занимает незначительное место. Здесь видно влияние фольклорной традиции, не знающей развернутого пейзажа. Его зарисовки кратки, хотя и очень выразительны: «Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер» — вот и вся зарисовка поздней осени («Сказка про воронушку»). Исключение составляет поэтический сон Аленушки: «Солнышко светит, и песочек желтеет, и цветы улыбаются», окружая кроватку девочки пестрой гирляндой, и «ласково шепчет, склонившись над ней, зеленая березка» («Пора спать»).

Особый интерес представляет «Присказка» — яркий образец «Мамина слога», как называли современники стиль детских сказок писателя. «Баю-баю-баю... один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает. Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки». Присказка своей напевностью близка народным колыбельным. Пожалуй, впервые так ясно было выражено отцовское чувство, не уступающее в нежности материнской любви.

|

Помимо «Аленушкиных сказок» Мамин-Сибиряк написал еще целый ряд сказок, многообразных по темам и стилю. Большая их часть посвящена жизни природы: «Серая Шейка» (1893), «Упрямый козел», «Зеленая война», «Лесная сказка», «Постойко», «Старый воробей», «Скверный день Василия Ивановича». Наиболее близка к фольклору «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей — царевну Кутафью и царевну Горошину». При этом писатель никогда не стремился стилизовать свои сказки под народные. Основу всех сказок составляет собственная его позиция.

Трогательна история Серой Шейки — утки, оставшейся из-за болезни на зимовку. По законам природы гибель ее неизбежна, и даже сочувствующий ей заяц бессилен помочь. Полынья, ее единственное убежище, затягивается льдом, все ближе подбирается хищница лиса. Но мир подчинен не только законам природы. Вмешивается человек — и Серая Шейка спасена. Авторская позиция убеждает читателя в том, что даже на краю гибели надо верить и надеяться. Не стоит ждать чудес, но стоит ждать удачи. Особое место занимает сказка о царе Горохе, появившаяся впервые в журнале «Детский отдых» в 1897 году. Она отличается от остальных более сложным содержанием и развернутым приключенческим сюжетом. Сказка сатирична и юмористична. В образе царя Гороха высмеиваются чванливость, жадность, презрительное отношение правящих верхов к простым людям из народа. Правдивы некоторые черты старорусского быта. Например, царевна Кутафья находится в беспрекословном послушании родителям; она не смеет даже заикнуться о выборе суженого: «Не девичье это дело — женихов разбирать!»

Сказки Мамина-Сибиряка — характерный способ разговора взрослого с ребенком о жизненно важных вещах, которые невозможно объяснить на языке абстракций. Ребенку предлагается взглянуть на мир глазами божьей коровки, козявочки, мухи, собаки, воробья, утки, чтобы обрести истинно человеческое мировоззрение. Как и народные, эти сказки знакомят ребенка со сложными законами бытия, объясняют преимущества и недостатки той или иной жизненной позиции.

Сказки Мамина-Сибиряка — значительное явление в литературе конца XIX века. В них освоены и развиваются лучшие реалистические традиции народной и литературной сказки. В изображении природы, животного мира, в характере сказочной морали нет фальши. Сказки интересны детям и в наше время. Часть их вошла в учебные книги для чтения в начальной школе.

В.М.Гаршина (1855—1888) современники называли «Гамлетом наших дней», «центральной личностью» поколения 80-х годов — эпохи «безвременья и реакции». Писатель одним из первых начал применять в литературном творчестве приемы импрессионизма, заимствованные из современной ему живописи, с тем чтобы потрясти воображение и чувства читателя, разбудить его прирожденное сознание добра и красоты, помочь родиться честной мысли. В гаршинских рассказах и сказках складывался стиль. явившийся истоком прозы писателей рубежа XIX—XX веков, таких как Чехов, Бунин, Короленко, Куприн.

Высшим авторитетом в современной живописи был для писателя И.Е.Репин, в литературе — Л.Н.Толстой. Воображение было для Гаршина важным моментом реалистического видения действительности, при этом точность, конкретная подробность деталей отличают почти все его произведения. Творческие принципы Гаршина во многом отвечают требованиям, некогда предъявленным Белинским к детскому писателю.

Гаршин мечтал издать все свои сказки отдельной книгой с посвящением «великому учителю своему Гансу Христиану Андерсену». Многое в сказках напоминает истории Андерсена, его манеру преображать картины реальной жизни фантазией, обходясь без волшебных чудес. Детство и детская литература занимали Гаршина на протяжении всего десятилетия творческой жизни. Гаршин переводил для детей сказки европейских авторов, работал как редактор и критик детской литературы.

В круг чтения детей младшего и среднего школьного возраста вошли в основном сказки Гаршина. Среди них одна имеет подзаголовок «Для детей» — «Сказка о жабе и розе» (1884), другая была впервые опубликована в детском журнале «Родник» — «Лягушка-путешественница» (1887). Прочие сказки не предназначались автором для детей, хотя, по воле взрослых, появлялись в детских изданиях, в том числе в хрестоматиях: «Attalea princeps» (1880), «То, чего не было» (1882), «Сказание о гордом Агее» (1886). Гаршинские сказки по жанровым особенностям ближе к философским притчам, они дают пищу для размышлений.

«Сказка о жабе и розе» была написана под влиянием многих впечатлений — от смерти поэта С.Я.Надсона, домашнего концерта А. Г. Рубинштейна и присутствия на концерте одного неприятного старого чиновника. Произведение являет собой пример синтеза искусств на основе литературы: притча о жизни и смерти рассказана в сюжетах нескольких импрессионистских картин, поражающих своей отчетливой визуальностью, и в переплетении музыкальных мотивов. Это скорее поэма в прозе. Угроза безобразной смерти розы в пасти жабы, не знающей другого применения красоты, отменена ценой иной смерти: роза срезана прежде увядания для умирающего мальчика, чтобы утешить его в последний миг. Смысл жизни самого прекрасного существа — быть утешением для страждущего.

|

Сказка «Лягушка-путешественница» — классическое произведение в чтении детей, в том числе и старших дошкольников и младших школьников. Источником ее сюжета послужила древнеиндийская басня о черепахе и утках. Это единственная веселая сказка Гаршина, хотя и в ней комизм сочетается с драматизмом. Писатель нашел золотую середину между естественно-научным описанием жизни лягушек и уток и условным изображением их «характеров». Вот фрагмент естественно-научного описания.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью — раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. Немного далее следует уже условное, «очеловечивающее», описание. И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями: — Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Такой прием незаметного «погружения» читателя из мира реального в мир сказочно-условный особенно любил Андерсен. Благодаря этому приему в историю лягушкиного полета можно поверить, принять ее за редкий курьез природы. В дальнейшем панорама показана глазами лягушки, вынужденной висеть в неудобной позе. Отнюдь не сказочные люди с земли дивятся тому, как утки несут лягушку. Эти и другие детали способствуют еще большей убедительности сказочного повествования. Так же зыбко колеблется мысль автора. Умна лягушка или глупа? Гениальна ли ее натура или заурядна? А как оценить характер и поведение уток? Сказка заканчивается хорошо или плохо? Что важнее — то, что лягушка спаслась при падении, или то, что погибла ее мечта о южных болотах? Ответы на эти и другие вопросы зависят от размышлений читателя, от его представлений о смысле существования.

7.8.Развитие тем природы, крестьянского быта, детства в стихах А.Блока, С.Есенина, Бальмонта.

А.А. Блок (1880-1921).— крупнейший поэт-символист младшего поколения. Главная тема его поэзии — Родина, древняя, современная и будущая, та, чей лик, подобно лику Незнакомки, скрыт «за темною вуалью». Детские стихи А.Блока посвящены в основном природе. Например, «Конец весны»:

Весна! Весна! Поют стрекозы.

Весна! Весна! Поют птенцы;

Уж в чистом поле там жнецы.

Кузнечики в траве стрекочут,

Как будто хочет

Пленить лягушечек в пруду!

В свою потеху,

Да не совсем-то к смеху!..

Талант Блока выходил далеко за рамки символистски-декадентской поэтики. Так было со многими его взрослыми произведениями, так произошло и с детскими. Победило другое — собственная «память детства» традиции устного народного творчества и русской поэзии Пушкина, Тютчева, Фета.

Для специальных сборников — «Круглый год» и «Сказки» — поэт сделал строгий отбор произведений. Сборник «Сказки» включает в себя следующие стихотворения: «Гамаюн, птица вещая» «Черная дева», «Сын и мать», «Сказка о пастухе и старушке», «Старушка и чертенята», «У моря», «В голубой далекой спаленке», «Сусальный ангел», «Три светлых царя», «Колыбельная песня», «Сны».

Для сборника «Круглый год» характерен подбор стихотворений по временам года: весна («Вербочки», «Ворона», «На лугу»), лето («Я стремлюсь к роскошной воле», «Дышит утро в окошко», «Полный месяц встал над лугом», «Блудящий огонь»), осень («Зайчик», «Учитель», «Осенняя радость»), зима («Снег да снег», «Ветхая избушка», «Рождество»).

Сравнивая эти сборники, легко можно убедиться, что первый включает произведения более сложные для детского восприятия и написанные Блоком не специально для детей, и отобранные для детского чтения. «Сказки» были адресованы среднему возрасту, а «Круглый год» — младшему.

|

Сборники «Сказки» и «Круглый год» — каждый по-своему воплотил тенденции, характерные для поэзии Блока, адресованной детям, с одной стороны, стремление развить в детях способность мечтать, творчески фантазировать, с другой — стремление воспитать в детях любовь к природе.

Пейзажи в «Круглом годе» сродни лучшим пейзажным мотивам раннего Блока, когда его волновало, что в летний день «за этой синей далью», когда осенью «и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист», а «желтый лист кружится». Эту прозрачность и чистоту красок сохранил поэт для стихотворений, адресованных детям:

Леса вдали виднее,

Синее небеса,

Заметней и чернее

На пашне полоса

И детские звончее

Над лугом голоса.

Даже цветовые эпитеты повторяются (синяя даль — синие небеса), для них характерна яркость и сочность цветовой гаммы (синие и небеса—и черная полоса пашни), динамичность: небеса не просто синие, они весною становятся синее, а пашня тоже не просто черная, а чернее. Все как будто омыто обильным весенним дождем и освещено щедрым весенним солнцем.

Звонкие детские голоса ассоциируются с образом весны:

Чу, слышен голос звонкий,

Не это ли весна?

Детские голоса становятся «звончее», чей-то «звонкий» голос на мгновение персонифицируется поэтом как голос весны, но тут же дастся реалистический ключ к этой поэтической зарисовке:

Нет, это звонко, тонко

В ручье журчит волна...

«Звончее», «звонкий», «звонко» — сам ряд аллитераций создает неповторимую музыку весны.

Реалистический характер зарисовок «Круглого года», особенно в таких стихотворениях, как «Ворона», «Зайчик», «Учитель», «Ветхая избушка», «На лугу», может быть, в значительной степени определил долгую и активную жизнь их в детской аудитории, дошкольного и младшего школьного возраста. Каждое стихотворение сборника выражает лирическое состояние, наиболее характерное для данного времени года. Реалистически конкретные образы и детали складываются в живую, узнаваемую картину и косвенно передают нюансы настроения, как, например, в стихотворении «Ворона»:

Вот ворона на крыше покатой

Так с зимы и осталась лохматой...

А уж в воздухе — вешние звоны,

Даже дух занялся у вороны...

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком,

Вниз на землю глядит она боком:

Что белеет под нежною травкой?

Вон желтеют под серою лавкой

Прошлогодние мокрые стружки...

Это всё у вороны — игрушки,

И уж так-то ворона довольна,

Что весна, и дышать ей привольно!..

Слово «весна» звучит лишь в последней строчке, но оно подготовлено множеством слов со звуком «в», рядом мелких деталей, увиденных сначала глазами человека, а потом вороны: весенняя земля пестрит белым, желтым, зеленым, удивляя отвыкший за зиму от пестроты взор. Ранняя весна — время контрастов, что подчеркнуто изображением «лохматой», еще «зимней» вороны и следов прошлогодней жизни.

Эти стихи давно стали хрестоматийными в лучшем смысле этого слова благодаря гуманистическому чувству, объединяющему зарисовки не только пейзажа, но и животного мира средней полосы России. Лохматая ворона, озябший зайчик, пискливые котята — все, кого Блок шутливо и беззлобно называл «твари», вызывают добрые чувства у маленьких читателей своей незащищенностью, детскостью. Эти «твари» понятны детям, за них хочется заступиться, с ними хочется поиграть.

Игровой момент — один из обязательных элементов в «Круглом годе»: дети активны в этом сборнике Блока, как, пожалуй, ни в одном цикле его произведений, в которых он обращается к теме детства. Здесь они звонкоголосые, веселые, не просто смешливые, а хохочущие:

|

Прочь от дома на снежный простор

На салазках они покатили.

Оглашается криками двор —

Великана из снега слепили!

В таких стихотворениях, как «На лугу», «Снег да снег», «Ветхая избушка», воплощается мечта Блока о будущем энергичном, активном, творческом поколении родной страны. Забота о растущем поколении пронизывает все стихотворения сборника «Круглый год».

К.Д.Бальмонт (1867— 1942) — один из самых читаемых и почитаемых поэтов Серебряного века, символист. В основе философии символизма лежит представление о неуловимо изменчивом мире реальности, который невозможно познать вне художественного творчества. Отношение Бальмонта к детским книгам было самое трепетное. Бальмонт написал более семи десятков стихотворений для детей, посвятив их своей четырехлетней дочери; они вошли в сборник «Фейные сказки» (1905).

«Фейные сказки» — это изящные стилизации детских песенок по мотивам скандинавского и южнославянского фольклора, в которых возродилась традиция детских стихов Жуковского. Легкомыслие сюжетов, отсутствие серьезных проблем отражено в названиях — «Наряды феи», «Прогулка феи», «Находка феи», «Забавы феи»... Жизнь крошечной феи протекает как череда радужно-изменчивых «ми-молетностей» (ключевое слово в поэзии Бальмонта). Зло не существует в фейном мире — есть только маленькие неприятности, оттеняющие общую безмятежность. От грозы фея улетает на спине стрекозы; уголек наказан гномом за то. что обжег ножку феи; вничью кончается война с муравейным королем; даже Серый Волк кротко служит фее и питается травкой. В сказочном мире царит та же идиллия, что и в раннем детстве. Поэт провозгласил фею своею Музой, а детский мир — миром своего вдохновения. Естественное право ребенка и поэта на радость, красоту и бессмертие осуществляется в фейной «тиховейной» сказке.

Бальмонта называли «Паганини русского стиха», восторгаясь виртуозной музыкальностью его речи. И в детских его стихах завораживает магия звуков, сладкоголосие речи. Слово и музыка рождают поэтический образ, как, например, в стихотворении «Золотая рыбка» из взрослого сборника «Только любовь» (1903). Золотая рыбка олицетворяет чудо музыки на сказочном празднике:

В замке был весёлый бал,

Музыканты пели.

Ветерок в саду качал

Лёгкие качели.

В замке, в сладостном бреду,

Пела, пела скрипка.

А в салу была в пруду

Золотая рыбка.

Хоть не видели её

Музыканты бала.

Но от рыбки, от неё

Музыка звучала...

Многие из «взрослых» стихов Бальмонта можно предлагать детям с самого раннего возраста, настолько они полны весенним, первозданным чувством, настолько близко граничат с музыкой, что доступность слов теряет свое значение.

С. Есенин. Писать стихи С.Есенин начал рано в 9 лет, но осознанное творчество приходится на 16 – 17 лет. В его ранних стихотворениях отразились поиски жизненной позиции и собственной творческой манеры. Порою он подражает песням, распространенным в мещанской и крестьянской среде с характерными для них мотивами любви, то счастливой, то неразделенной («Хороша была Танюша», «Под венком лесной ромашки», «Темна ноченька, не спится»).

Часто и плодотворно обращается Есенин к историческому прошлому своей Родины. В таких произведениях, как «Песнь о Евпатии Коловрате», «Ус», «Русь», поэт гораздо более самобытен, чем в первых лирических стихотворениях.

Основным мотивом раннего Есенина стала поэзия русской природы, отразившая его любовь к Родине. Именно в этот период написаны многие стихотворения, которые до сих пор известны детям и любимы ими. Примечательно, что первым напечатанным стихотворением Есенина была «Береза», появившаяся в детском журавле «Мирок» в 1914 г. С тех пор внимание поэта к стихотворениям для детей было постоянным. Детские стихи он печатал в журналах «Мирок», «Проталинка», «Доброе утро», «Задушевное слово», «Парус».

|

В 1914—1915 гг. Есенин подготовил для детей сборник стихотворений, который он назвал «Зарянка». Ему не удалось издать этот сборник, но сам выбор стихотворений характеризует требовательное отношение Есенина к этой области своего творчества. Поэтический талант его одушевляет все, что он видел и чувствовал в детстве. Он рассказывает маленьким читателям о том, как «Поет зима — аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка», о зимней березе, у которой «на пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой», о душистой черемухе, которая «с весною расцвела и ветки золотистые, что кудри, завила».

Детям особенно близки стихи об играх и забавах их сверстников — крестьянских ребятишек:

В зимний вечер по задворкам

Разухабистой гурьбой

По сугробам, по пригоркам

Мы, идем, бредем домой.

Опостылеют салазки,

И садимся в два рядка

Слушать бабушкины сказки

Про Ивана-дурака.

И сидим мы, еле дышим,

Время к полночи идет,

Притворимся, что не слышим,

Если мама спать зовет.

В ранней поэзии Есенина для детей, может быть, ярче, чем во «взрослых» стихах того же периода, отразилась его любовь к родному краю («Топи да болота», «С добрым утром»), к русской природе («Береза», «Черемуха»), к деревенскому быту («Бабушкины сказки»),

В чтение современных детей вошли такие ранние стихотворения Есенина, как «Поет зима», «Пороша», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Черемуха». Первое из них («Поет зима — аукает...») было напечатано в 1914 г. в журнале «Мирок» подзаголовком «Воробышки». В его колыбельном ритме слышится то голос зимнего леса, то стук вьюги о ставни, то вой метели по двору. На фоне холодной и снежной зимы контрастно выписаны «детки сиротливые» — воробышки. Поэт сочувственно подчеркивает их беспомощность и незащищенность:

| Поет зима — аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну далекую Седые облака. | А по двору метелица Ковром шелковым стелется, Но больно холодна. Воробушки игривые, Как дети сиротливые, Прижались у окна... |

К описанию зимы Есенин обращается и в стихотворении «Пороша», напечатанном в том же году и в том же журнале «Мирок». Зима в нем иная, манящая, волшебная:

Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна,

Словно белою косынкой,

Подвязалася сосна.

Здесь описание природы не со стороны, а изнутри, от поэта-наблюдателя, едущего по бесконечной, убегающей вдаль зимней дороге.

Еще более активно поэтическое восприятие природы в стихотворении «Нивы сжаты, рощи голы...», опубликованном в газете «Вечерние известия» в 1913 г.:

Ах, и сам я в чаще звонкой

Увидал вчера в тумане:

Рыжий месяц жеребенком

Запрягался в наши сани.

То наблюдатель, то путник, но всегда открытый впечатлениям окружающего мира, голосам птиц и зверей, шорохам леса, Есенин подмечает самое сокровенное в природе:

|

А рядом, у проталинки,

В траве, между корней,

Бежит, струится маленький

Серебряный ручей.

Эти строки о пробуждении весны, о поре медвяных рос и золотистых веток черемухи. Для каждого периода жизни природы (осени, зимы, весны и лета) Есенин находит особые поэтические краски и неповторимые интонации. Есенин стремился воспеть свою Родину и ее обновление во всей многозначности этого понятия. Проходят десятилетия, и все яснее становится, что его творчество — большое литературное явление не только в жизни России, но и в развитии мировой поэзии.

7.9.Серебряный век. Характеристика природы. Детские журналы на рубеже веков.

Эпоху между 1892 и 1917 годами принято называть Серебряным веком. Это сложный и насыщенный период в истории отечественной культуры. Никогда еще картина литературного мира не была столь пестрой. Множество значительных имен представляли разнообразные течения — реализм, символизм, акмеизм, футуризм, новокрестьянское течение и пр. Объединяло деятелей культуры предчувствие глобальных перемен в масштабах всей Земли. XX век воспринимался как начало новой эры, как детство нового человечества.

Детство стало одной из ведущих тем литературы. С учетом единогласного среди модернистов признания, что только детскому сознанию дано приблизиться к постижению истины, из волошинской формулы следует: человек этот — ребенок, и книга эта написана для ребенка. Есть закономерность в том, что на рубеже веков большинство писателей перешло от разработки традиционной темы детства к участию в создании литературы для детей, к критике детских изданий.

Реалисты М.Горький и неореалист Л.Андреев искали ответ на загадку будущего, исходя из социальных условий детства; они показывали, как «свинцовые мерзости» уходящей в прошлое жизни закаляют детский характер (повесть «Детство» М.Горького) или губят детскую душу недостижимостью мечты о лучшей жизни (рассказы «Ангелочек», «Петька на даче» Л.Андреева).

Темам народного страдания и нравственного самоопределения ребенка посвящали свои произведения и другие писатели реалистического направления: П. В. Засодимский, А. И. Свирский, А. С. Серафимович, А.И.Куприн.

Символисты видели в ребенке современного Сфинкса, т.е. существо-загадку, поскольку будущее угадывалось только интуитивно. Это отношение выражено в стихах А. Блока:

И голос был сладок, и луч был тонок,

И только высоко, у царских врат,

Причастный тайнам, — плакал ребёнок

О том. что никто не придёт назад.

Акмеист О. Мандельштам провозгласил детское сознание желанной нормой человека Нового времени:

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять,

Всё большое далёко развеять,

Из глубокой печали восстать...

Футурист Маяковский саму революцию назвал «детской» («Ода Революции»), а впоследствии назовет СССР «страной-подростком».

Элитарную литературу создавали для детей писатели-модернисты, такие как К.Бальмонт, А.Блок, В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Городецкий, М.Моравская, О.Белявская, П.Соловьева-Allegro. Центром модернистской детской литературы стал журнал «Тропинка».

Искания модернистов значили очень многое для расцвета детской литературы в 20—30-х годах XX века, для ее обновления в 80—90-х годах. Благодаря опыту модернизма литература для детей стала быстрее и точнее реагировать на современную жизнь, началось освоение языка художественной публицистики. Литература для детей утратила деление по сословиям, обрела, наконец, подлинную демократичность. Писатели стали больше доверять маленьким читателям и писать для них произведения с глубоким подтекстом, сложные по художественному строению.

См. п. 7.5, 7.8.

|

8. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 20-30-е гг.

8.1. Детская литература 20-30-е гг. детские журналы 20-30 годов. Журнал Горького "Северное сияние". Периодика. Тематика. Дискуссия о детской литературе.

В 20-е годы началось утверждение новой нравственно-эстетической позиции детских писателей. Они старались быть не «над» ребенком, не в стороне от него, а рядом, в собеседовании, в содружестве. Соответственно изменялся и уровень изображения действительности: уходила камерность, замкнутость в детском мирке, перед ребенком раскрывались двери в большой мир. И как закономерность - появление нового героя – ребенка, обладающего чертами социальной активности.

Механическое перенесение опыта литературы для взрослых на литературу для детей привело к неудачам даже таких талантливых писателей, как К. Чуковский («Одолеем Бармалея»), С. Маршак («Сказка об умном мышонке»), А. Барто (сборник «Все учатся»).

Движение детской литературы в 20-30-е годы в целом повторяло линию движения взрослой литературы. Родоначальниками советской детской литературы называют М. Горького, К. Чуковского, С. Маршака. В детские издательства и журналы после революции приходит много ярких, талантливых людей, чье творчество предопределило развитие детской литературы вплоть до нашего времени. Среди них писатели и «взрослые», и исключительно «детские»: Горький, А.Толстой, Неверов, Пришвин, Паустовский, Григорьев, Гайдар, Житков, Пантелеев, Бианки, Ильин, Маяковский, Хармс, Введенский и другие.

Своими истоками новая литература для детей уходила в русскую и зарубежную классику, в устное народное творчество.Поэзия для детей развивалась главным образом в русле новейших поисков, в том числе авангардных течений. Обозначились два ответвления в поэзии: одно - развлекательно-игровое, обращенное к интеллекту и фантазии ребенка (К.Чуковский, «обэриуты»); другое - нравственно-дидактическое, близкое к сатире и публицистике (Маяковский, Барто, Михалков). С.Маршак стал признанным главой детской поэзии; в его творчестве представлены оба ответвления.

Новый подъем переживает традиционный для русской литературы жанр - автобиографическая повесть о детстве (А.Толстой, Гайдар, Пантелеев и другие).

Актуальными для детской литературы в целом были темы революции и Красной Армии, героики борьбы с врагами советской власти, темы интернационального единства, коллективного труда и т.п. Бурно развивалась и веселая детская книжка, несмотря на сильнейшее противостояние ревнителей «серьезного» воспитания.

Именно в 20-30-е годы произошло кардинальное обновление круга детского чтения. Отчасти сами собой, отчасти по приказам об изъятии исчезли из библиотек книги, проникнутые духом сентиментальности, послушания, религиозной и иной благостности.

Становление советской детской литературы проходило под бдительным партийным контролем Новая детская литература нуждалась в сильной поддержке со стороны государства и получила ее в невиданных до того масштабах. Но в то же время литература стала заложницей идеологии, что не могло не тормозить ее развития.

Значительную роль в становлении детской периодической печати после 1917 года, в очень трудное для страны время, сыграл основанный М. Горьким в 1919 году журнал «Северное сияние». Авторами в журнале были сам М. Горький, А.П.Чапыгин, В.Я.Шишков, И.Я.Воинов.

Много внимания журнал уделял воплощению в жизнь горьковской идеи воспитания в детях уважения к творческому труду. В публиковавшихся очерках и статьях, рассказах и стихах неизменно присутствовала мысль, что труд — начало всех начал, создатель духовной и материальной культуры, главный творец человеческой личности. Рассказы, сказки, научно-популярные очерки составляли содержание отдела «Клуб любознательных», тоже направленного на реализацию замысла воспитывать в детях уважение к всепобеждающей силе человеческого разума.

Как отмечают некоторые исследователи (И.Халтурин, Л.Колесова), журнал страдал декларативностью и нередко художественной примитивностью многих прозаических и особенно поэтических произведений. В нем почти невозможно было встретить индивидуальный, запоминающийся образ, не было системы в отборе материалов. И все же это был первооткрыватель новой тематики в детской литературе, причем на его страницах нашли воплощение и продолжение прогрессивные традиции русской детской литературы — стремление приобщить маленького читателя к реальной жизни, внушить ему веру в человека, его силы и возможности. Журнал просуществовал всего два года — из-за нехватки бумаги, и редакция его не смогла полностью реализовать свои замыслы.

|

В том же 1919 году возник и журнал «Красные зори». Хотя вышли всего два его номера, он интересен тем, что предпринял попытку установить тесную взаимосвязь с читателем. При этом журнале создавался детский творческий актив, организован был сад-клуб. Однако непреодолимые в тот период материальные трудности быстро положили конец интересным начинаниям. Подобная же участь постигала и многие другие то, и дело возникавшие детские журналы, искавшие новые формы и методы общения с читателем: «Юные товарищи», «Барабан», «Юные строители».

Альманах «Воробей» появился в Петрограде в 1923 году. Главной целью его организаторов было наметить направления, по которым должна была развиваться детская литература. Возникло это издание при Студии детской литературы Института дошкольного образования. Здесь собралась группа писателей, вскоре составившая основной костяк детской литературы советского периода: В.Бианки, Б.Житков, Е.Данько, Е.Шварц, С.Маршак. В попытках преодолеть разрыв с жизнью Маршак пришел к мысли создать детский журнал «Новый Робинзон». Начались напряженные поиски форм подачи материалов, поиски авторов, в том числе и «взрослых» литераторов. Первые большие успехи журналу принесла регулярно появлявшаяся на его страницах «Лесная газета», которую и набирали, и верстали по-газетному. Автором ее был Виталий Бианки, биолог по образованию.

И в других разделах журнала нередки были материалы, исполненные столь же трепетного отношения к предмету изображения, будь то художественная литература, обзор новых детских книг, рассказы о достижениях науки или повествование о путешествиях и географических открытиях. Их авторами выступали «бывалые люди», досконально знавшие то, о чем они рассказывали, и стремившиеся передать свою увлеченность детям. Здесь кроме В.Бианки начинали свою писательскую жизнь Б.Житков, М. Ильин и др. Авторами «Нового Робинзона» были и уже проявившие себя литераторы — К.Федин, Б.Лавренев, Б.Пастернак, В.Каверин. Как отмечает историк детской литературы И.Лупанова, этот журнал стал местом рождения новых писателей, новых жанров, новых журнальных форм подачи материалов детям.

Получившие широкую популярность у детского читателя журналы «Чиж» (1928—1935) и «Ёж» (1930—1941) выходили в Ленинграде в одной и той же редакции, во многом продолжавшей традиции «Нового Робинзона». «Чиж» предназначался малышам, а «Ёж» — детям постарше. Сотрудниками этих изданий и авторами были люди талантливые, яркие: С.Маршак, Н.Олейников, Е.Шварц, Б.Житков, Е.Чарушин, литераторы, входившие в группу ОБЭРИУ — Д.Хармс, А.Введенский, Ю.Владимиров, Н.Заболоцкий, ставшие великолепными мастерами детского стихосложения. Они делали веселые, наполненные юмором, пародийностью и мягкой сатирой журналы. Однако при этом редакция их очень ответственно относилась к вопросам детского воспитания и стремилась не только формировать у своих читателей высокие морально-нравственные установки, но и сделать их заинтересованными и деятельными участниками происходящих в стране событий. Такие задачи привели к тому, что в журналах появились произведения публицистического направления — соответственно возрасту читателей. В оригинальной и острой очерковой форме Н.Олейников, Б.Житков, М.Ильин старались рассказать детям о важных событиях, происходивших в стране.

На страницах «Ежа» печатались и произведения, которые можно отнести к жанру психологической детской прозы. Это, например, были рассказы Н.Заболоцкого, В.Каверина, Б.Житкова. Новые формы материалов заставляли редакцию искать и какие-то иные решения в их иллюстрировании и размешении на страницах журнала. Свое оригинальное слово здесь сумели сказать такие художники, как Н.Радлов, Н.Тырса, В.Лебедев, А. Пахомов. Можно сказать, что их деятельность художников-журналистов, обладавших обширной эрудицией и отличным знанием происходивших вокруг событий, не имела до этого аналогов в детской периодике.

Публицистика вначале была основным жанровым направлением московского детского журнала «Пионер». Он и задуман был как общественно-политическое издание для читателей пионерского возраста. С течением времени, однако, все большее место на его страницах начали занимать материалы общественно-художественного характера. Большую роль в этом сыграл его редактор Б. Ивантер, который сумел объединить вокруг журнала лучшие литературные силы страны. На страницах «Пионера» можно было встретить имена К.Чуковского, С.Маршака, Р.Фраермана, К.Паустовского, В.Каверина, Л.Пантелеева. Л.Кассиль опубликовал здесь свою широко известную повесть «Кондуит и Швамбрания». Тесно сотрудничал с журналом А. Гайдар. Он не только печатал на его страницах свои произведения («Пусть светит», «Голубая чашка», «Комендант снежной крепости», «Тимур и его команда»), но и активно переписывался и встречался с читателями.

|

Дискуссии о детской литературе. В 20-е годы детские книги выходили в детских редакциях крупнейшего государственного издательства (Госиздата), а также в ряде других государственных и частных издательств (тогда еще существовавших). Требовалось осмысление этой продукции, ее классификация, оценка. И в 1921 году появилось научное учреждение — Институт детского чтения. Здесь рассматривались насущные вопросы развития литературы для детей: традиции и новаторство, роль сказки, критерии оценки детской книги, ее язык, содержание, герои. В дискуссиях принимали участие как видные писатели (М.Горький, С.Маршак, К.Чуковский), так и ученые, педагоги, критики, издательские работники. Со статьями о детской литературе выступали даже государственные деятели — нарком просвещения с 1917 года А.В.Луначарский, член коллегии этого наркомата Н. К. Крупская и др.

Чрезвычайно остро стоял тогда вопрос об отношении к классическому литературному наследию. Спорили о том, должна ли советская литература опираться на традиции русской классики: одни стояли за современную, наполненную злободневным материалом детскую книгу, другие утверждали, что нельзя пренебрегать вечными нравственными ценностями.

М. Горький выступил в защиту классики. Еще в 1918 году начал работу по отбору произведений классической литературы для детских изданий. Писатель был убежден в особой ценности этих произведений для формирования личности ребенка в новых исторических условиях.

Жизненно важной для детской литературы была дискуссия о сказке, возникшая в начале 20-х годов и перешагнувшая за пределы десятилетия. Возражения против сказок сводились в основном к следующему. Сказка отвлекает ребенка от реальной жизни: она отражает идеологию буржуазного мира; заключает в себе мистицизм и религиозность. Сказочный антропоморфизм тормозит утверждение ребенка в его реальном опыте: ребенок не может создать устойчивые связи между собой и внешней средой, которые необходимы для его нормального развития.

Такой авторитетный деятель, как Н.К.Крупская, также выступала против сказки. Она предлагала создавать современные сказки — продуманные, работающие на воспитание «горячих борцов». И советовала для этого изучить жанры старой сказки, по-новому перестроить их, учитывая современную действительность, и влить в эти обновленные сказочные формы новое, коммунистическое содержание. В целом же жить и развиваться ребенок должен под влиянием литературы «реалистической до крайности». А. В.Луначарский не разделял взглядов Крупской. Он считал ошибкой отказ от фантастического мира сказки, переход к «стопроцентному реализму». Препятствовать тяготению ребенка к волшебству, к фантастике, тайне и вымыслу — значит, калечить его, мешать нормальному развитию личности, утверждал он. М.Горький, бывший неизменным сторонником сказки, полагал, что для человека увлекательна и поучительна «выдумка — изумительная способность нашей мысли заглядывать далеко вперед факта». Поэтому сказка благотворно воздействует на душевное и умственное созревание детей.

В 1929 году состоялась широкая дискуссия о детском чтении. Принявший в ней участие Луначарский гневно обрушился на тех критиков, которые травили детских писателей, опиравшихся на народную сказку. Только с учетом ее художественных средств можно создать истинно детское произведение, считал Луначарский.

По каким же критериям можно определить «истинность» детского произведения? Н. К. Крупская» высказала такие мысли: книга должна расширять понятия ребенка о социальных отношениях, в ней должны быть «выпукло и рельефно» изображены типы людей, их характеры и события, в которых они участвуют; представлено все это должно быть в «ярко выраженном драматическом движении».

Другие видели «знак качества» детской книги в оригинальности сюжета, в совершенстве художественной формы, богатстве и безупречности языка.

Педагоги предлагали оценивать детское произведение по его образовательно-воспитательному значению. Противники же такого подхода горячо протестовали против унылого дидактизма, превращающего художественные произведения в учебные пособия.

Отвечает та или иная книга интересам самих детей? Находится ли с ними в психологическом контакте? Такие вопросы также предлагалось ставить в основу оценки детской книжки. И это было немаловажно, так как «детский спрос» еще слабо учитывался тогда в конкретной практике.

В 1929—1931 годах дискуссии о детской литературе передвинулись в сторону ее содержания. Раздавались голоса, ратовавшие за создание детского приключенческого романа. Слышались и упреки писателям в том, что детское художественное произведение содержит мало сведений по различным отраслям знаний, не знакомит детей с промышленностью, с производством. Луначарский в докладе «Пути детской книги» делал упор на том, что сюжеты для детских книг следует брать из жизни современного ребенка, всесторонне отражать в них современную жизнь.

|

В 1928 году состоялась попытка создать журнал, в котором находили бы отражение непрекращающиеся споры о детской литературе и вырисовывалась общая картина издания детских книг в стране. Но такой журнал — «Книга детям» — просуществовал всего два года, очевидно, не справившись с поставленной задачей.

Однако детская литература продолжала плодотворно развиваться — прежде всего усилиями талантливых писателей, которых не могли сбить с толку никакие теоретические нелепости. В 30-е годы в связи с консолидацией писателей — в немалой степени благодаря усилиям А. М. Горького — поутихли страсти и вокруг детской литературы. А достижений у нее в 30-е годы было немало.

8.2. Горький A . M . анализ основных статей Горького, посвященных детской литературе. Его требования к советской детской литературе. Произведения Горького для детей: "Воробьишко", "Самовар", "Случай с Евсейкой", "Про Иванушку- дурачка", "Дед Архип и Лёнька", "Встряска". Произведения наиболее доступные детям дошкольного возраста. Сказка "Воробьишко".

Работа М.Горького (1868—1936) в области детской литературы поражает своей широтой, масштабностью. По замечанию Маршака «в литературном наследии Горького нет ни одной книги, целиком посвященной воспитанию... Однако едва ли найдется во всем мире еще один человек, который бы сделал для детей так много».

Статьи и выступления о детской литературе. Уже в первых своих газетных статьях (1895— 1896) М. Горький требовал обязательного изучения в школах лучших образцов современной литературы, воспитания художественного вкуса у детей. Мысли о воспитании не оставляли писателя до конца дней, хотя он и не считал себя педагогом. Он был убежден, что «детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, требующему великой любви к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности в обращении с ними».

Многое из сказанного тогда Горьким актуально и сегодня. Например, его мысли о воспитании, свободном от «указки государства», его протест против использования детей как «орудия, силою которого государство расширяет и укрепляет свою власть». Горький ратует за радостное детство и за воспитание такого человека, для которого жизнь и труд — наслаждение, а не жертва и подвиг; а общество «подобных ему — среда, где он совершенно свободен и с которой его связывают инстинкты, симпатии, сознание величия задач, поставленных обществом в науке, искусстве, труде». Воспитание такого человека Горький связывает с ростом культуры и выдвигает тезис: «Охрана детей — охрана культуры».

Основа культуры народа — его язык; поэтому, считал Горький, приобщение детей к народному языку — одна из важнейших задач воспитателя. У литературы здесь особая роль, ибо для нее язык — «первоэлемент... основное орудие ее и вместе с фактами, явлениями жизни — материал...».

В статье «Человек, уши которого заткнуты ватой» (1930) писатель говорил о природной склонности ребенка к игре, в которую непременно входит и словесная игра: «Он играет и словом и в слове, именно на игре словом ребенок учится тонкостям родного языка, усваивает музыку его и то, что филологически называют "духом языка". Дух языка сохраняется в стихии народной речи. Легче всего дети постигают «красоту, силу и точность» родного языка «на забавных прибаутках, поговорках, загадках».

В этой же статье Горький выступает и в защиту развлекательной детской литературы. Ребенок до десятилетнего возраста, заявляет писатель, требует забав, и требование его биологически законно. Он и мир познаёт через игру, поэтому детская книга должна учитывать потребность ребенка в увлекательном, захватывающем чтении.

«Я утверждаю: с ребенком нужно говорить забавно», — продолжает М. Горький развивать эту принципиальную для него мысль в другой статье 1930 года — «О безответственных людях и о детской книге наших дней». Статья была направлена против тех, кто считал, что забавлять ребенка с помощью искусства — означает не уважать его. Между тем, подчеркивал писатель, даже первоначальное представление о таких сложных понятиях и явлениях, как Солнечная система, планета Земля, ее страны, может быть преподано в играх, игрушках, веселых книжках. Даже о «тяжелых драмах прошлого можно и нужно рассказывать со смехом….».

|

Очень нужны юмористические персонажи, которые явились бы героями целых серий, продолжает Горький свои рассуждения в статье «Литературу — детям» (1933). Здесь дана целая программа образования и нравственного развития подрастающего поколения.

Подчеркивал, что книга должна говорить с маленьким читателем языком образов, должна быть художественной. «Дошкольникам нужны простые и в то же время отмеченные высоким художественным мастерством стихи, которые давали бы материал для игры, считалки, дразнилки». Необходимо издать и несколько сборников, составленных из лучших образцов фольклора.

Как известно, Горький много работал с начинающими писателями; некоторые из них под его влиянием обратились к детской литературе. Он советовал молодым авторам читать народные сказки (статья «О сказках»), ибо они развивают фантазию, заставляют начинающего литератора оценить значение выдумки для искусства, а главное, они способны «обогатить его скудный язык, его бедный лексикон». И детям, считал Горький, крайне нужно чтение сказок, как и произведений других фольклорных жанров..

Свои взгляды М. Горький стремился воплотить в жизнь. Он стал инициатором создания первого в мире детского издательства и участвовал в обсуждении его планов, как и планов детских театров. Он переписывался с молодыми писателями и даже с детьми, чтобы узнавать их запросы и вкусы. Он намечал темы детских книг, которые затем разрабатывались писателями и публицистами — популяризаторами науки. По его инициативе возник первый послереволюционный детский журнал — «Северное сияние».

Тема детства в произведениях М. Горького. Рассказы писателя для детей публиковались еще до революции. В 1913—1916 годах Горький работал над повестями «Детство» и «В людях», продолжившими традицию автобиографической прозы о детстве. В рассказах писателя дети часто оказываются несчастными, обиженными, порой даже гибнут, как, например, Ленька из рассказа «Дед Архип и Ленька» (1894). Пара нищих — мальчик и его дедушка — в своих странствиях по югу России встречаются то с людским сочувствием, то с равнодушием и злобой. «Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда — старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда, на песок, на берег реки».

Горький наделяет своего героя добротой, способностью к сочувствию, честностью. Ленька, по натуре поэт и рыцарь, хочет заступиться за маленькую девочку, потерявшую платок (за такую потерю ее могут побить родители). Но дело в том, что платок подобрал его дед, который к тому же украл казацкий кинжал в серебре. Драматизм рассказа проявляется не столько во внешнем плане (казаки обыскивают нищих и выдворяют их из станицы), сколько в переживаниях Леньки. Его чистая детская душа не принимает поступков деда, хотя и совершённых ради него же. И вот уже смотрит он на дела новыми глазами, и лицо деда, еще недавно родное, становится для мальчика «страшно, жалко и, возбуждая в Леньке то, новое для него, чувство, заставляет его отодвигаться от деда подальше». Чувство собственного достоинства не покинуло его, несмотря на нищую жизнь и все связанные с ней унижения; оно настолько сильно, что толкает Леньку на жестокость: он говорит умирающему деду злые, обидные слова. И хотя, опомнившись, просит у него прощения, но кажется, что в финале смерть Леньки наступает и от раскаяния тоже. «Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он еше ребенок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нем поставили грубый каменный крест». Подробные описания душевного состояния ребенка, взволнованный тон рассказа, его жизненность привлекли внимание читателей. Резонанс был именно таким, какого и добивались революционно настроенные писатели той поры: читатели проникались сочувствием к обездоленным, возмущались обстоятельствами и законами жизни, которые допускают возможность такого существования ребенка.

«Скучную и нелегкую жизнь изживал он», — говорит писатель о Мишке, герое рассказа «Встряска» (1898). Подмастерье в иконописной мастерской, он делает множество самых разных дел и за малейшую промашку его бьют. Но вопреки тяжести быта мальчик тянется к красоте и совершенству. Увидев клоуна в цирке, он пытается передать свое восхищение всем окружающим — мастерам, кухарке. Оканчивается это плачевно: увлекшись подражанию клоуну, Мишка случайно смазывает краску на сырой еще иконе; его жестоко избивают. Когда он, со стоном схватившись за голову, упал к ногам мастера и услышал смех окружающих, то этот смех «резал Мишке душу» сильнее физической «встряски». Душевный взлет мальчика разбивается о людское непонимание, озлобленность и равнодушие, вызванные монотонностью, серой будничностью жизни. Избитый, он во сне видит себя в костюме клоуна: «Полный восхищения пред своей ловкостью, веселый и гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца...» Но жизнь жестока, и назавтра ему предстоит «снова проснуться на земле от пинка».

|

Свет, идущий от детства, уроки, которые дают дети взрослым, детская непосредственность, душевная щедрость, бессребреничество (хотя часто им самим приходится зарабатывать на жизнь) — вот чем наполнены рассказы М.Горького о детях.

Сказки. Горьковские «Сказки об Италии» (1906-1913) носят такое название условно: это рассказы о стране, в которой он провел долгие годы. Но есть у него и подлинные сказки. Первые из них предназначались для сборника «Голубая книжка» (1912), адресованного маленьким детям. Вошла в сборник сказка «Воробьишко», а другая — «Случай с Евсейкой» — оказалась для этого сборника слишком взрослой. Появилась она в том же году в приложении к газете «День». В этих сказках действуют чудесные, умеюшие разговаривать животные, без которых сказочный мир не мог бы существовать.

Воробьишко. Пудик летать еше не умел, но уже с любопытством выглядывал из гнезда: «Хотелось поскорее узнать, что такое Божий мир и годится ли он для него». Пудик очень любознателен, все-то ему хочется понять: отчего деревья качаются (пусть перестанут — тогда и ветра не будет); почему это люди бескрылые — им что, кошка крылья оборвала?.. Из-за непомерного любопытства Пудик и попадает в беду — вываливается из гнезда; а уж кошка «рыжая, зеленые глаза» тут как тут. Происходит сражение между мамой-воробьихой и рыжей разбойницей. Пудик от страха даже первый раз в жизни взлетел... Все кончилось благополучно, «если забыть о том, что мама осталась без хвоста».

В образе Пудика ясно проглядывает характер ребенка — непосредственного, непослушного, шаловливого. Мягкий юмор, неброские краски создают теплый и добрый мир этой сказки. Язык ясный, простой, понятный малышу. Речь персонажей-птичек основана на звукоподражании:

— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

— Чив ли я? Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив, чив!

Характер героя в сказке «Случай с Евсейкой» посложнее, ибо герой и по возрасту старше Пудика. Подводный мир, где оказывается мальчик Евсейка, населен существами, которые находятся друг с другом в непростых отношениях. Маленькие рыбешки, например, дразнят большого рака — поют хором дразнилку:

Под камнями рак живёт,

Рыбий хвостик рак жует.

Рыбий хвостик очень сух.

Рак не знает вкуса мух.

В свои отношения подводные жители пытаются втянуть и Евсейку. Он же стойко сопротивляется: они — рыбы, а он — человек. Ему приходится хитрить, чтобы не обидеть кого-нибудь неловким словом и не навлечь на себя неприятностей. Реальная жизнь Евсейки переплетается с фантастикой. «Дуры, — мысленно обращается он к рыбам. — У меня по русскому языку в прошлом году две четвёрки было». К финалу действие сказки движется через цепь забавных ситуаций, остроумных диалогов. В конце концов оказывается, что все эти чудесные события Евсейке приснились, когда он, сидя с удочкой на берегу моря, заснул. Так Горький решил традиционную для литературной сказки проблему взаимодействия вымысла и реальности. В «Случае с Евсейкой» много легких, остроумных стихов, охотно запоминаемых детьми.

Еще больше их в сказке «Самовар», которую писатель включил в первую составленную и отредактированную им книгу для детей — «Елка» (1918). Этот сборник — часть большого плана писателя по созданию библиотеки детской литературы. Сборник был задуман книжкой веселой. «Побольше юмора, даже сатиры», — напутствовал Горький авторов. Чуковский вспоминал: «Сказка самого Горького "Самовар", помешенная в начале всей книги, есть именно сатира для детей, обличающая самохвальство и зазнайство. "Самовар" — проза в перемежку со стихами. Вначале он хотел назвать ее "О самоваре, который зазнался", но потом сказал: "Не хочу, чтобы вместо сказки была проповедь!" — и переделал заглавие».

Сказка много раз переиздавалась. В ней нашли свое отражение взгляды М.Горького на народную сказку как на неиссякаемый источник оптимизма и юмора, к которым необходимо приобщать и детей, а также его подход к литературной обработке фольклора.

|

8.3. Поэзия в детском чтении.

Поэзия о детстве и для детей в 20-е годы переживала пору невиданного обновления. Связано это было с расцветом «взрослой» поэзии, которая представляла собой своего рода экспериментальную лабораторию. Совершенно разные по направлению и творческой манере поэты видели перед собой общую цель — найти формулу искусства XX века. Поиски вели к истокам речи — языку детей, в том числе к речевой «зауми».

Развитие детской поэзии проходило под огромным влиянием футуристов, прежде всего В.Хлебникова и В.Маяковского, а также поэтов-«заумников», в частности Н.Заболоцкого(«Заумники» разрабатывали основы поэзии, которая должна воздействовать не смыслом слов, а их звучанием).

Начало «заумной поэзии» было положено А. Кручёных и В.Хлебниковым. Поэты-обэриуты развивали эти идеи. Футуристы и «заумники» способствовали возрождению традиций народной поэзии, сохранившей отголоски скоморошества, «языческой» игры со словом.

Для детей издавались книги таких «взрослых» поэтов, как О.Мандельштам («Примус», 1925; «Кухня», 1926), Б.Пастернак («Карусель», 1926; «Зверинец», 1929), а также стихи Н.Асеева и С. Кирсанова.

В золотой фонд детской поэзии вошли произведения Чуковского, Маяковского, Маршака, Барто. Михалкова, поэтов группы ОБЭРИУ. Маленькие читатели открыли мир поэзии разных народов в переводах Маршака и Чуковского. В наше время круг детского чтения пополнился стихами поэтов, считавшихся ранее сугубо взрослыми, недоступными для ребенка, — Ахматовой, Цветаевой, Хлебникова, Гумилева, Мандельштама, Пастернака.

Интересно, что маленькие дети, осваивающие речь, порой лучше воспринимают «сложного» поэта, чем взрослые. Так, им близки неологизмы Велимира Хлебникова: лебедиво, облакини, смеюнчики, смешики, снежимочка и пр. В его речевых импровизациях дети могут услышать больше взрослых, поскольку детский слух улавливает легчайшее соответствие между звуком и смыслом, между отдельным словом и цельной образной картиной. Стихотворения Хлебникова «Птичка в клетке», «Кому сказатеньки...», «Там, где жили свиристели», «Мудрость в силке», «Кузнечик», «Заклятие смехом» доставляют маленьким чистую радость.

Небольшой поэтический этюд Анны Ахматовой «Мурка, не ходи, там сыч...» — одно из первых в русской поэзии стихотворений, где передана интонация детской души, переживающей страх перед обычной вещью — подушкой с вышивкой.

Импрессионизм Осипа Мандельштама нередко оказывается схож с детским фантазийным мышлением, в мгновенной прихоти объединяющим вымысел и реальность:

Сусальным золотом горят

В лесах рождественские ёлки;

В кустах игрушечные волки

Глазами страшными глядят.

Борис Пастернак утверждал, что младенчество — это колыбель поэзии, что ребенок непременно наделен музыкально-поэтическим даром:

Так начинают. Года в два

От мамки рвутся в тьму мелодий,

Щебечут, свищут, — а слова

Являются о третьем годе.

Речевые способности всякого маленького ребенка не уступают редкостному дарованию взрослого поэта, следовательно, детям можно и нужно предлагать широкий спектр стихотворений, т.е. учитывать равенство детской и взрослой гениальности.

8.4. Чуковский К.И. Краткие биографические сведения. Малые жанры. Воспитательное значение произведений. Весёлые сказки в стихах - основной жанр творчества Чуковского. Изучение психологии и словотворчества. Заповеди. От "2" до "5".

К.И.Чуковский (1882 — 1969) - один из основоположников детской литературы XX века, исследователь психологии детства «от двух до пяти». Был он, кроме того, блистательным критиком, переводчиком, литературоведом. «Я решил учиться у детей... я надумал "уйти в детвору", как некогда ходили в народ: я почти порвал с обществом взрослых и стал водиться лишь с трехлетними ребятами...», — писал Чуковский в дневнике.

|

Вопросами детской литературы Чуковский стал заниматься в 1907 году — как критик, заявивший о бездарности творений некоторых известных в те годы детских писательниц (Например, Чарская). В 1911 году появилась его книга «Матерям о детских журналах», в которой он резко критиковал журнал «Задушевное слово» — за незнание возрастных особенностей детей, за навязывание маленьким читателям штампованных ужасов, обмороков, истерик, злодейств, геройств. Критик противопоставил «Задушевному слову» журналы «Юная Россия», «Родник», «Семья и школа», «Юный читатель»: «Здесь любят и чтут ребенка, не лгут и не виляют перед ним, говоря с ним трезво и спокойно», — однако и здесь не знают, не понимают ребенка.

Как утверждал Чуковский, ребенок «создает свой мир, свою логику и свою астрономию, и кто хочет говорить с детьми, должен проникнуть туда и поселиться там». Взрослым, а особенно детским писателям и педагогам, надо бы не наклоняться к детям, а стать детьми: если «мы, как Гулливеры, хотим войти к лилипутам», то мы должны «сами сделаться ими».

Не считая, что детей необходимо воспитывать только на бессмыслицах, Чуковский был уверен, что «детская литература, из которой эти бессмыслицы выброшены, не отвечает многим плодотворным инстинктам 3- и 4-летних детей и лишает их полезнейшей умственной пищи». Вредно внушать детям через детскую книгу то, что не соответствует их возрасту или непонятно им: это отбивает у них желание читать вообще.

К.Чуковский доказывал, что любой ребенок обладает огромными творческими возможностями, даже гениальностью; ребенок — величайший труженик на ниве родного языка, который как ни в чем не бывало ориентируется в хаосе грамматических форм, чутко усваивает лексику, учится читать самостоятельно.

«Заповеди для детских поэтов» — глава в книге «От двух до пяти». Эту книгу Чуковский писал на протяжении шестидесяти с лишним лет. Создание ее началось с разговора о детской речи, а со временем книга превратилась в фундаментальный труд о самом ребенке, его психике, об освоении им окружающего мира, о его творческих способностях.

Глава «Заповеди для детских поэтов» — это обобщение и собственного опыта работы для детей, и работы коллег — Маршака, Михалкова, Барто, Хармса, Введенского и др., а также опора на образцы лучших детских книг — ершовского «Конька-горбунка», сказки Пушкина, басни Крылова.

К.Чуковский делает главный вывод: народная поэзия и словотворчество детей совершаются по одним законам. Детский писатель должен учиться у народа, который в течение «многих веков выработал в своих песнях и сказках идеальные методы художественного и педагогического подхода к ребенку». Второй учитель детских поэтов — сам ребенок. Прежде чем обращаться к нему со своими стихами, необходимо изучить его вкусы и потребности, выработать правильный метод воздействия на его психику.

Дети заимствуют у народа и страсть к перевертышам, к «лепым нелепицам». Поэт доказывал педагогическую ценность перевертышей, объяснял, что ребенок потому и смеется, что понимает истинное положение дел. Смех ребенка есть подтверждение успешного освоения мира. У ребенка жизненная потребность в смехе — значит, читая ему смешные стихи, взрослые удовлетворяют ее.

Огромное значение Чуковский придавал тому, чтобы в каждой строфе был материал для художника. Зрительный образ и звук должны составлять единое целое, из каждого двустишия должен получаться рисунок. Он назвал это качество «графичностью» и поставил первой заповедью для детского поэта.

Вторая заповедь гласит о наибыстрейшей смене образов. Детское зрение воспринимает не качества вещей, а их движение, их действия, поэтому сюжет стихов должен быть подвижен, разнообразен.

Третья заповедь: «...Эта словесная живопись должна быть в то же время лирична. Необходимо, чтобы в стихах была песня и пляска». Дети тешат себя «сладкими звуками» и упиваются стихами «как музыкой». Чуковский называл такие стихи детей «экикика-ми». Стихи для детей должны приближаться к сути этих экикик.

Крупные произведения не будут скучны детям, если они будут цепью лирических песен: каждая песня — со своим ритмом, со своей эмоциональной окраской. В этом заключается четвертая заповедь для детских поэтов: подвижность и переменчивость ритма.

Пятая заповедь: повышенная музыкальность поэтической речи. Чуковский приводит в пример детские экикики с их плавностью, текучестью звуков, не допускающие скопления согласных. Неразвитой гортани ребенка трудно произносить что-нибудь вроде «Пупс взбешен»: это с трудом произносит и взрослый.

|

Согласно шестой заповеди рифмы в стихах для детей должны быть поставлены на самом близком расстоянии друг от друга. Детям трудно воспринимать несмежные рифмы.

По седьмой заповеди рифмующиеся слова должны быть главными носителями смысла. Ведь именно эти слова привлекают к себе повышенное внимание ребенка.

«Каждая строка детских стихов должна жить своей собственной жизнью» — восьмая заповедь. «У ребенка мысль пульсирует заодно со стихами», и каждый стих в экикиках — самостоятельная фраза; число строк равняется числу предложений.

Особенности младшего возраста таковы, что детей волнует действие и в их речи преобладают глаголы. Эпитет — это уже результат опыта, созерцания, подробного ознакомления с вещью. Отсюда девятая заповедь детским поэтам: не загромождать текст прилагательными.

Десятая заповедь: преобладающим ритмом стихов для детей должен быть хорей — любимый ритм детей.

Стихи должны быть игровыми — это одиннадцатая заповедь. В фольклоре детей звуковые и словесные игры занимают заметное место, так же как и в народной поэзии.

К произведениям для детей нужен особый подход, но чисто литературные достоинства их должны оцениваться по тем же самым критериям, что и любое художественное произведение. «Поэзия для маленьких должна быть и для взрослых поэзией!» — это двенадцатая заповедь Чуковского.

Тринадцатая заповедь: «...В своих стихах мы должны не столько приспособляться к ребенку, сколько приспособлять его к себе, к своим "взрослым" ощущениям и мыслям». Чуковский назвал это стиховым воспитанием. То есть, говоря словами психологов и педагогов, необходимо учитывать зону ближайшего развития.

Заповеди Чуковского не являются непререкаемой догмой, о чем предупреждал сам их автор. Изучив, освоив их, детскому поэту следует начать нарушать их одну за другой.

Пожалуй, состояние счастья — главнейшая заповедь для детских писателей. Цель же сказочника — воспитать человечность.

Сказки и стихи Чуковского составляют целый комический эпос, нередко называемый «крокодилиадой» (по имени любимого персонажа автора). Произведения эти связаны между собой постоянными героями, дополняющими друг друга сюжетами, общей географией. Перекликаются ритмы, интонации. Особенностью «крокодилиады» является «корнеева строфа» — размер, разработанный поэтом и ставший его визитной карточкой:

Жил да был

Крокодил.

Он по улицам ходил.

Папиросы курил.

По-турецки говорил, —

Крокодил, Крокодил Крокодилович!

Сюжеты сказок и стихов Чуковского близки к детским играм — в прием гостей, в больницу, в войну, в путешествие, в путаницу, в слова и т. п. Лирическая тема большинства стихотворений — безмятежное счастье, «чудо, чудо, чудо, чудо / Расчудесное» (стихотворение «Чудо-дерево»), а сказки, напротив, повествуют о драмах и катастрофах.

Рождение сказочного мира Чуковского произошло в 1915 году, когда были сложены первые строфы поэмы «Крокодил». Опубликована она была в 1917 году в детском приложении к еженедельнику «Нива» под названием «Ваня и Крокодил», с огромным количеством рисунков. Публикация произвела настоящий переворот в детской поэзии. Однако после Октября «Крокодилу» и его автору пришлось тяжко. Н. К. Крупская, занимавшая крупные государственные должности, объявила эту сказку «вредной», поскольку «она навязывает ребенку политические и моральные взгляды весьма сомнительного свойства».

Однако ребенка захватывает открытое содержание сказки, он не ищет в ней политических намеков. Для детей «Крокодил» является первым в жизни «романом в стихах».Сказка была адресована детям и преследовала воспитательные цели, связанные с военным временем: направить детскую энергию патриотизма и героизма в подходящее безопасное русло.

Многие художественные приемы, найденные в «Крокодиле», были использованы в дальнейшем Чуковским и в других его сказках.

|

«Муха-Цокотуха», «Тараканище» и «Краденое солнце» образуют трилогию из жизни насекомых и зверей. Эти сказки имеют схожие конфликтные ситуации и расстановку героев, они и построены по единой схеме. «Муха-Цокотуха» (сказка впервые вышла в 1924 году под названием «Мухина свадьба») и «Тараканище» (1923) даже начинаются и заканчиваются одинаково — развернутыми картинами праздника. Чуковский не жалел ярких красок и громкой музыки, чтобы маленький читатель без вреда для себя мог из праздничного настроения окунуться в игровой кошмар, а затем быстро смыть с души страх и убедиться в счастливом устройстве мира.

В «Краденом солнце» (1936) праздник развернут только в финале. Почти сразу читатель сталкивается с драматическим противоречием. Пожирание грозит уже не отдельным героям (как в других сказках), а солнцу, т.е. жизни, ее радости. Крокодил, окончательно обрусевший среди сорок-белобок, журавлей, зайчиков, медвежат, белочек, ведет себя как эгоист, проглотив то, что принадлежит всем. С точки зрения детей, он жадина, он хуже всех. Чуковский отлично чувствует логику ребенка, понимающего, что любому маленькому герою не справиться с огромным (т.е. взрослым) крокодилом. На сильного жадину может быть одна управа — сильный добряк: и вот «дедушка» медведь сражается с обидчиком ради своих толстопятых медвежат и прочей детворы. Другое отличие «Краденого солнца» состоит в том, что это единственная сказка, в которой использованы мотивы народной мифологии: этот крокодил ничего общего не имеет с Крокодилом Крокодиловичем — он воплошает мифического пожирателя солнца, он — туча, похожая на крокодила.

В трилогии сказок использована единая система художественно-речевых средств: повторы, параллелизмы, постоянные эпитеты, уменьшительно-ласкательные формы и т.п.

«Мойдодыр» и «Федорино горе» могут считаться дилогией на тему гигиены.

Небольшой сказке «Мойдодыр» (1923) принадлежит едва ли не первенство по популярности среди малышей. С позиции взрослого назидательная мысль сказки просто мизерна: «Надо, надо умываться / По утрам и вечерам». Зато для ребенка эта мысль требует серьезных доводов, сама же по себе она абстрактна и сомнительна. Чуковский верно уловил первую психологическую реакцию ребенка на открытие всяких «надо» и «нельзя» — это удивление. Для того чтобы доказать простенькую истину, он использует мощный арсенал средств эмоционального воздействия. Весь мир приходит в движение, все предметы срываются с места и куда-то бегут, скачут, летят. Герою приходится измениться — и внешне, и внутренне. Возвращение дружбы и симпатии, организованный в тот же час праздник чистоты — справедливая награда герою за исправление.

«Федорино горе» (1926) также начинается с удивления перед небывальщиной: «Скачет сито по полям, / А корыто по лугам». Автор довольно долго держит читателя в напряженном изумлении. Только в третьей части появляется Федора, причитая и маня сбежавшую утварь обратно. Если в «Мойдодыре» неряха — ребенок, то в этой сказке — бабушка. Читатель, уже усвоивший урок «Мойдодыра», может понять недостатки других, в том числе и взрослых.

«Айболит» (под названием «Лимпопо» сказка вышла в 1935 году), «Айболит и воробей» (1955), «Бармалей» (1925) — еще одна стихотворная трилогия. Главный положительный персонаж всех этих сказок добрый доктор Айболит родом из книги английского прозаика Лофтинга (ее Чуковский пересказал еще в 1925 году). Чуковский «прописал» Айболита в русской детской поэзии, придумав ряд оригинальных сюжетов и найдя ему достойного противника — разбойника Бармалея.

«Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» (все — 1926 год) образуют свою триаду сказок, объединенную мотивами небылиц и путаниц. Их последовательное расположение следует за меняющимся отношением к небылице или путанице. В «Чудо-дереве» небыличное превращение сулит всем радость, особенно детям. В «Путанице» веселое непослушание зверей, рыб и птиц, вздумавших кричать чужими голосами, в конце концов грозит бедой: «А лисички / Взяли спички, / К морю синему пошли, / Море синее зажгли». Конечно, пожар на море бабочка потушила, а затем, как всегда, устроен праздник, на котором все поют по-своему. «Телефон» написан от лица взрослого, уставшего от «дребедени» звонков. Сказка разворачивается чередой почти сплошных диалогов. Телефонные собеседники — то ли дети, то ли взрослые — всякий раз ставят героя в тупик своими назойливыми просьбами, нелепыми вопросами. Маленькие читатели невольно становятся на сторону измученного героя, незаметно постигая тонкости хорошего воспитания.

Фольклорные перевертыши, небылицы представляют окружающий мир «наоборот», неправильно. Чуковский эти же приемы подчиняет другой задаче — нарисовать «правильный» детский мир, преображенный радостью: на березах вырастают розы, на осинах — апельсины, из облака сыплется виноград, вороны поют, как соловьи, по летней радуге можно скатиться на салазках и коньках («Радость»).

|

Стихотворения ближе к реальности, чем сказки, но это лишь усиливает эффект превращения обыденного в сказку («Головастики», «Закаляка»). Ребенок и сам — величайший поэт, сказочник, если способен испугаться им же выдуманной «Бяки-Закаля-ки Кусачей». Чуковский в своих стихах попытался слить лучшие русские и английские традиции народной детской поэзии («Бутерброд», «Ежики смеются», «Обжора», «Слониха читает», «Свинки», «Фе-дотка» и др.).

Переводы и переложения Чуковского составляют отдельную, не менее важную часть его работы для детей. Им пересказаны народная валлийская сказка «Джек, покоритель великанов» (1918), «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распе (1935) и «Робинзон Крузо» Д.Дефо (1935).

Среди пересказов — приключенческие новеллы Бевана, Джед-да, Стрэнга «Пойманный пират», «Золотая Аира», «Разбойники на Болотном острове», «Подвиг авиатора» (1924). Их меньшая известность связана с тем, что автор в них отошел было от жанра сказки и попытался обратиться к аудитории читателей непривычного для себя возраста — семи—девяти лет.

И в прозе писатель заботился о том, чтобы слова были легкими для детской артикуляции; большие, трудные слова он разделяет на слоги: «ко-ра-бле-кру-ше-ние», «ил-лю-ми-на-ция»; «учит» маленьких читателей звериному языку.Детская проза Чуковского почти целиком относится к приключенческой литературе.

На основании опыта — своего и чужого — Чуковский разработал теорию художественного перевода (книга «Высокое искусство», создававшаяся на протяжении 1919—1964 годов).