Особенности литературы для дошкольников

После трёх лет круг чтения несколько меняется: постепенно на второй план отходят самые простые книжки с короткими стихотворениями, их сменяют более сложные стихи на основе игровых сюжетов, например "Карусель" или "Цирк" С. Маршака. Круг тем естественно расширяется вместе с кругозором маленького читателя: ребёнок продолжает знакомиться с новыми явлениями окружающего мира. Особый интерес у подрастающих читателей с их богатым воображением вызывает всё необычное, поэтому любимым жанром дошкольников становятся стихотворные сказки: дети "от двух до пяти" легко переносятся в вымышленный мир и вживаются в предлагаемую игровую ситуацию.

Лучшим образцом таких книг до сих пор остаются сказки К.Чуковского: в игровой форме, на языке, доступном и понятном малышам, они рассказывают о сложных категориях, о том, как устроен мир, в котором предстоит жить маленькому человеку.

В это же время дошкольники, как правило, знакомятся и с народными сказками, сначала это сказки о животных ("Теремок", "Колобок", "Репка" и т.д.), а позже волшебные сказки со сложными поворотами сюжета, с превращениями и путешествиями и неизменным счастливым концом, победой добра над злом.

Литература для младших школьников

Постепенно книга в жизни ребенка начинает играть все большую роль. Он учится читать самостоятельно, требует рассказов, стихов, сказок о своем сверстнике, о природе, животных, о технике, о жизни разных стран и народов. Т.е. специфика литературы для младших школьников определяется ростом сознания и расширением круга интересов читателей. Произведения для детей семи-десяти лет насыщены новой информацией более сложного порядка, в связи с этим увеличивается их объём, усложняются сюжеты, появляются новые темы. На смену стихотворным сказкам приходят сказочные повести, рассказы о природе, о школьной жизни.

Специфика детской литературы должна выражаться не столько в выборе специальных «детских» тем, да еще поданных изолированно от реальной жизни, сколько в особенностях композиции и языка произведений.

Сюжет детских книг обычно имеет четкий стержень, не дает резких отступлений. Для него характерны, как правило, быстрая смена событий и занимательность.

Раскрытие характеров персонажей должно осуществляться предметно и зримо, через их дела и поступки, так как ребенка больше всего привлекают действия героев.

Требования к языку книг для детей связаны с задачей обогащения словаря юного читателя. Литературный язык, точный, образный, эмоциональный, согретый лиризмом, наиболее соответствует особенностям детского восприятия.

Итак, о специфике детской литературы можно говорить на том основании, что она имеет дело с формирующимся сознанием и сопровождает читателя в период его интенсивного духовного роста. Среди главных черт детской литературы можно отметить информационную и эмоциональную насыщенность, занимательность формы и своеобразное сочетание дидактического и художественного компонентов.

|

1.2.Роль детской литературы. Особенности восприятия детской литературы детьми дошкольного возраста. Роль иллюстрации для маленьких детей. Понятия детская литература и детское чтение.

Являясь неотъемлемой частью художественной литературы, литература для детей своими специфическими средствами способствует воспитанию подрастающего поколения.

О роли детской литературы в воспитании ребенка говорили такие писатели 19 века, как Чернышевский Н.Г. и Одоевский В.Ф.

Н.Г Чернышевский отмечал, что детская литература воспитывает в ребенке черты характера. Он требовал уважительного отношения к детям, утверждая, что ребенок стремится быть активным участником жизни, способен понимать гораздо больше, чем обычно считают взрослые. Автор выступал как последовательный борец за включение в чтение детей необходимых талантливых произведений для развития личности.

В.Ф. Одоевский считал, что в ребенке необходимо воспитывать прежде всего человека и гуманиста. Он полагал, что именно литература способна пробудить ум и сердце ребенка.

В самом деле, невозможно переоценить воспитательное значение первых книг, которые окажутся перед глазами ребенка. Первые книжки, книжки прочитанные детям взрослыми, расширяют представление о мире, знакомят с природой и с вещами, которые постоянно окружают ребенка, с родным языком, приучают их логически мыслить, устанавливать самые простые связи между предметами и явлениями окружающего их мира. В процессе чтения рассказов, стихов, сказок, басен, фольклорных произведений у детей возникают свежие представления о многообразии жизни, природных явлениях, человеческих чувствах и т.д.

Книги для дошкольников служат воспитанию первых общественных навыков и формированию личности. Они помогают активно овладевать речью, чувствовать красоту и выразительность родного слова. В результате общения с художественным произведением у дошкольника воспитывается культура эстетического восприятия, чувствительность к духовным ценностям, красоте, образности, поэтичности, яркости художественного слова. Выразительные средства литературного языка приобщают детей к истинным образцам высокохудожественной литературы, формируют запас литературно-художественных впечатлений, раскрывают меткость и выразительность языка, развивают способность передавать содержание небольших фрагментов текста, переносить их в коммуникативную деятельность, обеспечивают эстетическое восприятие литературного текста.

Книги для детей дошкольного возраста — равноправные граждане огромной «суверенной державы», как называл детскую литературу A.M. Горький.

Значения литературного чтения как средства нравственно-эстетического воспитания и умственного развития детей рассматривались в работах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и др. Ученые указывают на то, что познание жизни средствами литературы является не простым ознакомлением с ее явлениями, а полноценным переживанием их.

В современных условиях детское восприятие переживает сейчас небывалое давление видео-, аудио- и полиграфической продукции коммерческо-развлекательного характера, в основном лишенной какого-либо национального духа, затрагивающей самый поверхностный, примитивный уровень эмоций и почти не требующей умственных усилий для восприятия. Опора в воспитательно-образовательной деятельности на лучшие образцы российской и зарубежной детской литературы, передающей все богатство и разнообразие мира, позволяющей полноценно думать и чувствовать, осознается сегодня как насущная необходимость.

Детская книжка должна прежде всего увлечь воображение ребенка. «Дети понимают и помнят не рассудком и памятью, а воображением и фантазией», – писал Белинский. Добролюбов считает, что воображение – «способность, сильнее всех других действующая в детском возрасте».

Б.М. Теплов также рассматривает литературу как сильный источник развития чувства и фантазии. Она вызывает у ребенка волнение, сочувствие и эмпатию к персонажам, сопереживание описываемых событий. Как отмечает автор, в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки. Восприятие искусства должно начинаться с чувства, без него оно невозможно.

Чтобы увлечь воображение ребенка, произведение должно быть написано занимательно. Это достигается с помощью динамичного и эмоционального повествования, действенного сюжета, деятельного героя, живого, образного языка.

Белинский утверждал, что дети ищут в литературе драматичность, действие, движение, «истории и историйки». Занимательности произведения для детей способствуют приключения, тайны, подвиги, острые конфликты, инверсия в композиции, нарочитое оттягивание развязки, драматизм описываемых событий.

|

В книге взрослой или детской главное — это художественный образ. Насколько удастся писателю создание образа (в частности, героя, реального или сказочного, но непременно полнокровного), настолько и будет его произведение достигать ума и сердца ребенка. Легче всего маленький ребенок откликается на простые рассказы о близких ему людях и знакомых вещах, о природе. Еще одна черта малышовой книжки — максимальная конкретность образа. Как сказал чешский поэт Ян Ольбрахт, «для детей следует писать не "на дереве сидела птица", а "на дереве сидела овсянка"».

Неотъемлемой чертой детской литературы является ее оптимизм. К. Чуковский писал о стремлении маленького ребенка сберечь «гармоничность современного мира» и настойчиво требовал счастливых концов в книгах.

Несколько слов о языке детских книг. Для маленьких детей следует писать предельно ясно и точно и в то же время очень образно.

Вот как говорит С. Я. Маршак языке детских книг: «Если в книге есть четкая и законченная фабула, если автор не равнодушный регистратор событий, а сторонник одних героев повести и враг других, если в книге есть ритмическое движение, а не сухая рассудочная последовательность, если моральный вывод из книги - не бесплатное приложение, а естественное следствие всего хода событий, да еще если ко всему этому книгу можно разыграть в своем воображении, как пьесу, или превратить в бесконечную эпопею, придумывая для нее все новые и новые продолжения, - это и значит, что книга написана на настоящем детском языке».

В детской книге всегда имеется полноправный соавтор писателя — художник. Юного читателя едва ли может увлечь сплошной буквенный текст без картинок. Дело в том, что ребенок первые сведения о мире получает не вербальным путем, а визуально и аудиально. Он приходит к книжным сокровищам, прежде усвоив речь и «язык» предметной среды. Первую книжку ребенок осваивает именно как предмет, ее вероятная судьба - погибнуть в его ручках. Приобщение к книге означает для ребенка начало самостоятельной интеллектуальной жизни.

Поначалу свойства книги проявляются для него через соединение рисунков и текстов в книжках-картинках, книжках-игрушках, причем визуальный образ привычнее и привлекательнее вербального. Но как только ребенок перейдет порог сложности в восприятии целого текста, рисунок будет играть уже вспомогательную роль, так как его возможности исчерпываются односторонним восприятием. Заметим, что чем меньше ребенок, тем больше ему хочется оживить картинку, сделать так, чтобы она «ответила» ему. Приласкать щенка или ударить злого волка на картинке, пририсовать что-то или скомкать страницу — дети знают много способов вступить в контакт со статичным изображением, будь то рисунок или игрушка. В этом их стремлении литературный образ, пластично подстраиваемый воображением, с зовущим вакуумом, который так радостно заполнить собственным «я», оказывается более подходящим объектом.

Строго говоря, детская литература — это то, что создано мастерами слова специально для детей. Но, кроме того, юные читатели берут для себя многое из общей литературы (например, сказки А.С. Пушкина, басни И.А. Крылова, песни А.В. Кольцова, произведения фольклора и т. д.). Так возникает еще один термин — «детское чтение», т.е. круг произведений, которые читаются детьми. Эти два понятия иногда скрещиваются, так как есть произведения общей литературы, которые мы уже не отделяем от детской. Обычно же детское чтение выходит за пределы привычного круга детской литературы. В ряде случаев писатели сами готовят для детского издания свои книги (A.M. Горький, А.С. Неверов, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев).

Издавна велась борьба за расширение круга детского чтения. Ее начали Н.И. Новиков, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский и продолжили A.M. Горький, В.В. Маяковский, С.Я. Маршак, А.Н. Толстой и другие писатели. Это глубоко принципиальная борьба, так как речь идет о постепенном, настойчивом, последовательном приобщении ребенка к жизни, о формировании его эстетического идеала. В круг детского чтения входят:

1) произведения устного творчества народов Российской Федерации и других народов мира;

2) дореволюционная классическая литература (русская, народов России и зарубежная);

3) современная литература (русская, народов РФ и зарубежная).

Круг детского чтения меняется с каждой эпохой. Его состав зависит от множества факторов. Изменяются исторические условия, а вместе с ними происходят изменения общественных, религиозных и семейных традиций детского чтения.

|

2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО /У.Н.Т./

2.1.Общее понятие об У.Н.Т. У.Н.Т. и его роль в системе воспитания и обучения. Понятие о фольклоре. Отличие У.Н.Т. от художественной литературы.

Фольклор (Folk-lore) — это особая исторически сложившаяся область народной культуры.

Слово «фольклор», которым часто обозначают понятие «устное народное творчество», произошло от соединения двух английских слов: folk — «народ» и lore — «мудрость».

История фольклора уходит в глубокую древность. Начало ее связано с потребностью людей осознать окружающий их мир природы и свое место в нем. Осознание это выражалось в неразрывно слитых слове, танце и музыке, а также в произведениях изобразительного, прежде всего прикладного, искусства (орнаменты на посуде, орудиях труда и пр.), в украшениях, предметах религиозного культа...

Из глубины веков пришли к нам и мифы, объясняющие законы природы, тайны жизни и смерти в образно-сюжетной форме. Богатейшая почва древних мифов до сих пор питает и народное творчество, и литературу. В отличие от мифов фольклор уже вид искусства. Древнему народному искусству был присущ синкретизм, т.е. нерасчлененность разных видов творчества. В народной песне не только слова и мелодию нельзя было разделить, но и отделить песню от танца, обряда.

Мифологическая предыстория фольклора объясняет, почему устное произведение не имело первого автора.

Русский фольклор богат и разнообразен в жанровом отношении. Как и литература, фольклорные произведения делятся на эпические, лирические и драматические. К эпическим жанрам относятся былины, легенды, сказки, исторические песни. К лирическим жанрам можно отнести любовные, свадебные, колыбельные песни, похоронные причитания. К драматическим - народные драмы (с Петрушкой, например). Первоначальными драматическими представлениями на Руси были обрядовые игры: проводы Зимы и встреча Весны, детально разработанные свадебные обряды и др. Кроме этого существуют малые жанры фольклора — частушки, поговорки и пр.

Со временем содержание произведений претерпевало изменения: ведь жизнь фольклора, как и любого другого искусства, тесно связана с историей.

Существенное отличие фольклорных произведений от литературных состоит в том, что они не имеют постоянной, раз и навсегда установленной формы. Сказители и певцы веками оттачивали мастерство исполнения произведений.

Для фольклора характерна естественная народная речь, поражающая богатством выразительных средств, напевностью. Для фольклорного произведения типичны хорошо разработанные законы композиции с устойчивыми формами зачина, развития фабулы, концовки. Стилистика его тяготеет к гиперболам, параллелизмам, постоянным эпитетам. Внутренняя организация его имеет столь четкий, устойчивый характер, что даже изменяясь на протяжении веков, оно сохраняет древние корни.

Любое произведение фольклора функционально - оно было тесно связано с тем или иным кругом обрядов, исполнялось в строго определенной ситуации.

В устном народном творчестве отражался весь свод правил народной жизни. Народный календарь точно определял порядок сельских работ. Обряды семейной жизни способствовали ладу в семье, включали в себя и воспитание детей. Законы жизни сельской общины помогали преодолевать социальные противоречия. Все это запечатлено в разнообразных видах народного творчества. Важная часть жизни — праздники с их песнями, плясками, играми.

Лучшие произведения народной поэзии близки и понятны детям, имеют отчетливо выраженную педагогическую направленность и отличаются художественным совершенством. Благодаря фольклору ребенок легче входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, обрядами - словом, вместе с эстетическим наслаждением впитывает то, что называется духовным наследием народа, без чего формирование полноценной личности просто невозможно.

Издавна существует множество фольклорных произведений, специально предназначенных детям. Такой вид народной педагогики на протяжении многих веков и вплоть до наших дней играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения. Коллективная нравственная мудрость и эстетическая интуиция вырабатывали национальный идеал человека. Идеал этот гармонично вписывается в общемировой круг гуманистических воззрений.

|

2.2. Понятие о детском фольклоре. Жанры произведений У.Н.Т., доступные детям дошкольного возраста.

Детский фольклор - явление уникальное по своему разнообразию: в нём сосуществует огромное множество жанров, каждый из которых связан практически со всеми проявлениями жизни ребёнка. У каждого жанра - своя история и своё назначение. Одни появились в глубокой древности, другие - совсем недавно, те призваны развлекать, а эти - чему-то научить, третьи помогают маленькому человеку сориентироваться в большом мире…

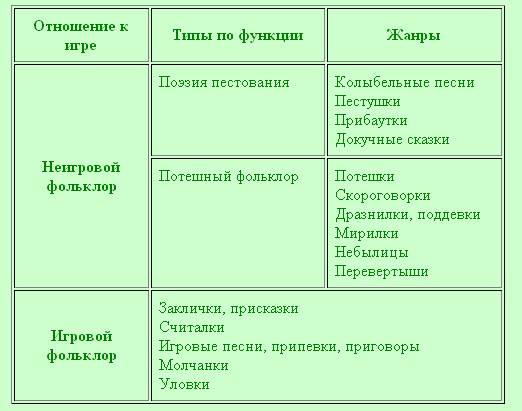

Система жанров детского фольклора представлена в таблице 1.

Таблица 1

Неигровой фольклор

Поэзия пестования:

Пестушки (от "пестовать" - "нянчить, растить, воспитывать") – это короткие ритмичные приговоры, сопровождающие разные занятия с младенцем в первые месяцы его жизни: пробуждение, умывание, одевание, обучение ходьбе. Для пестушек одинаково важны и содержание, и ритм, они связаны с физическим и эмоциональным развитием ребёнка, помогают ему двигаться, и создают особое настроение. Например, потягушки:

Потягушечки, потянись,

Поскорей, скорей проснись.

Колыбельные песни – одни из древних жанров детского неигрового фольклора, исполняемый женщинами над колыбелью ребенка с целью его успокоить, усыпить; часто заключает в себе магические (заклинательные) элементы. Можно сказать, что колыбельные песенки – это тоже пестушки, только связанные со сном.

Баю-бай, баю-бай,

Ты, собачка, не лай,

Белолапа, не скули,

Мою Таню не буди.

Прибаутки – это небольшие стихотворные сказочки в стихах с ярким динамичным сюжетом. шуточного характера, представляющие собой шуточный диалог, обращение, смешной эпизод, построенный на алогизме. Они не связаны с конкретными действиями или играми, а предназначены для развлечения малыша.

|

И-та-та, и-та-та,

Вышла кошка за кота,

За кота котовича,

За Иван Петровича.

Докучные сказки – шутки, сочетающие сказочную поэтику с насмешливым или издевательским содержанием. Главное в докучной сказке, это то, что она «ненастоящая, это пародия на установившиеся нормы сказочной техники: на зачины, присказки и концовки. Докучная сказка - веселая отговорка, испытанный прием, помогающий уставшему рассказчику отбиться от надоедливых «охотников до сказок».

Впервые несколько текстов докучных сказок были опубликованы В.И. Далем в 1862 г. в сборнике «Пословицы русского народа» (разделы «Докука» и «Приговорки-прибаутки»). В скобках после текстов указывался их жанр - «докучливая сказка»:

«Жил-был журавль да овца, накосили они стожок сенца - не сказать ли опять с конца?»

«Был себе Яшка, на нем серая рубашка, на голове шапка, под ногами тряпка: хороша ли моя сказка?»

Потешный фольклор

Потешки – небольшие рифмованные приговоры, имеющие цель не только позабавить детей, но и вовлечь их в игру.

| - Ладушки, ладушки! Где были? - У бабушки! - Что ели? - Кашку! - Что пили? - Бражку. | Бражка сладенька, Бабушка добренька. Попили, поели, Шу, полетели! На головку сели! Сели, посидели, Прочь улетели! |

К числу прибауток надо отнести и небылицы-перевертыши - особый вид песен-стишков, пришедших в детский фольклор из скоморошьего, ярмарочного фольклора и вызывающих смех тем, что нарочито смещены, нарушены реальные связи предметов и явлений.

В фольклоре небылицы существуют и как самостоятельные произведения, и в составе сказок. В центре небылицы - заведомо невозможная ситуация, за которой, однако, легко угадывается правильное положение вещей, ведь перевёртыш обыгрывает простейшие, хорошо знакомые явления.

Приёмы народной небылицы в изобилии можно встретить в авторской детской литературе - в сказках К. Чуковского и П. П. Ершова, в стихах С. Маршака. А вот примеры народных небылиц-перевёртышей:

| Ещё где же это видано, Ещё где же это слыхано, Чтобы курочка бычка родила, Поросёночек яичко снёс… | Стучит-гремит по улице, Фома едет на курице, Тимошка на кошке По кривой дорожке. |

Скороговорки – народнопоэтические произведения, построенные на сочетании однокоренных или похожих по звучанию слов, что затрудняет их произнесение и делает её незаменимым упражнением для развития речи. Т.е. скороговорки - словесные упражнения на быстрое произнесение фонетически сложных фраз.

| Ехал Грека через реку, Видит Грека - в реке рак. Сунул Грека руку в реку, Рак за руку Греку - цап! | Шла Саша по шоссе И сосала сушку. |

Есть в детском фольклоре жанры, отражающие взаимоотношения между детьми, детскую психологию. Это так называемые сатирические жанры: дразнилки и поддёвки.

Дразнилки - короткие насмешливые стишки, высмеивающие то или иное качество, а иногда и просто привязанные к имени - вид творчества, почти всецело развитый детьми. Полагают, что дразнилки перешли к детям из взрослой среды и выросли из прозвищ и кличек - к прозвищам добавлялись рифмованные строчки, и сформировалась дразнилка. Сейчас дразнилка может быть не связана с именем, а высмеивать какие-то отрицательные черты характера: трусость, лень, жадность, заносчивость.

|

| Коля-Коля-Николай! Сиди дома, не гуляй! А то девочки придут, Поцелуют и уйдут. | Ябеда-корябеда, Солёный огурец! На полу валяется, Никто его не ест. |

Впрочем, на всякую дразнилку найдётся и отговорка: "Кто обзывается, тот так и называется!",

Поддевка – разновидность дразнилки, содержащая вопрос, таящий в себе лукавый подвох. Поддёвки - своеобразные словесные игры. Они основаны на диалоге, а диалог построен так, чтобы поймать человека на слове. Чаще всего он начинается с вопроса или просьбы:

- Скажи: лук.

- Лук.

- По лбу стук!

Мирилки - на случай ссоры придуманы приговоры-мирилки.

Не дерись, не дерись,

Ну-ка быстро помирись!

Игровой фольклор

Считалки – короткие, часто шутливые стихи с чёткой рифмо-ритмической структурой, которыми начинаются детские игры (прятки, салки, лапта и т.д.). Главным в считалке оказывается именно ритм, часто считалка представляет собой смешение осмысленных и бессмысленных словосочетаний.

| Цынцы-брынцы, балалайка, Цынцы-брынцы, заиграй-ка. Цынцы-брынцы, не хочу, Цынцы-брынцы, спать хочу. | Цынцы-брынцы, куда едешь? Цынцы-брынцы, в городок. Цынцы-брынцы, чего купишь? Цынцы-брынцы, молоток! | Вышел месяц из тумана, Вынул ножик из кармана, Буду резать, буду бить, Все равно тебе водить. |

Игровые песни, припевки, приговоры – стишки, сопровождающие детские игры, комментирующие их этапы и распределение ролей участников. Ими или начинают игру, или связывают части игрового действия. Они могут выполнять и роль концовок в игре. Игровые приговоры могут также содержать “условия” игры, определять последствия при нарушении этих условий.

Молчанки – стишки, которые произносятся для отдыха после шумных игр; после стишка все должны замолкнуть, сдерживая желание засмеяться или заговорить. Играя в молчанку нужно было как можно дольше молчать, а первый рассмеявшийся или проговорившийся выполнял заранее условленное задание: ел угли, валялся в снегу, обливался водой…

А вот пример современных молчанок, ставших вполне самостоятельными играми:

Тише, тише,

Кот на крыше,

А котята еще выше!

Кот пошёл за молоком,

А котята - кувырком!

Кот пришёл без молока,

А котята: "Ха-ха-ха!"

Ещё одна группа жанров - календарный детский фольклор - связана уже не с игрой: эти произведения - своеобразный способ общения с окружающим миром, с природой.

Заклички – короткие рифмованные приговоры, обращения в стихотворной форме к различным явлениям природы, имеющие заклинательный смысл и уходящие своими корнями в древний обрядовый фольклор взрослых. Каждая такая закличка содержит конкретную просьбу, это попытка с помощью песенки воздействовать на силы природы, от которых во многом зависело благополучие и детей, и взрослых в крестьянских семьях:

Солнышко-ведёрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, нарядись!

Красное, покажись!

Приговорки – стихотворные обращения к животным, птицам, растениям, имеющие заклинательный смысл и уходящие своими корнями в древний обрядовый фольклор взрослых.

Божья коровка,

Улети на небо,

|

Там твои детки

Кушают котлетки,

А собакам не дают,

Только сами достают.

Страшилки – устные рассказы-пугалки.

Детский фольклор - живое, постоянное обновляющееся явление, и в нём наряду с самыми древними жанрами существуют сравнительно новые формы, возраст которых исчисляется всего несколькими десятилетиями. Как правило, это жанры детского городского фольклора, например, страшилки - небольшие истории с напряжённым сюжетом и пугающим финалом. Как правило, для страшилок характерны устойчивые мотивы: "чёрная рука", "кровавое пятно", "зелёные глаза", "гроб на колёсиках" и т.д. Такой рассказ состоит из нескольких предложений, по ходу развития действия напряжение нарастает, а в финальной фразе достигает своего пика.

"Красное пятно"

Одна семья получила новую квартиру, но на стене было красное пятно. Его хотели стереть, но ничего не получилось. Тогда пятно заклеили обоями, но оно проступило сквозь обои. И каждую ночь кто-нибудь умирал. А пятно после каждой смерти становилось еще ярче.

2.3. Народные песенки, их виды: колыбельная, потешки, припевки, прибаутки, небылицы и др. Богатство содержания, близость детским интересам. Художественные особенности. Принципы отбора произведений У.Н.Т. для детей.

Пестушки, потешки, колыбельные песни, прибаутки, небылицы-перевёртыши – это так называемая материнская поэзия. Она предназначена для самых маленьких и входит в жизнь ребёнка буквально с первых дней.

Колыбельные песни — подлинное чудо народной поэзии. Опытом многих поколений добыта и отшлифована их форма. Главное назначение колыбельной песни — успокаивать младенца, навевать ему сон, поэтому она проста, мелодична. В старину мать замечала, под какие слова и напевы дети лучше засыпают, запоминала их, повторяла. За ней эти песни повторяла своим младшим братьям и сестрам старшая дочь. Так они и переходили из поколения в поколение. В таких песенках чаще всего говорится о тишине и покое. В песне много повторов, звукоподражательных слов:

Баю-бай, баю-бай,

Поскорее засыпай.

А качи, качи, качи,

Прилетели к нам грачи.

Они сели на ворота.

Ворота-то скрып, скрып!

А коленька спит, спит.

Материнская любовь и нежность проявляется в ласковых обращениях к ребенку: Васенька, наша Лидочка, дитятко, дитя маленькое. Содержание колыбельных песен связано с непосредственным окружением младенца: колыбелька, одеяльце, подушечка, деточка, часто упоминаются воркующие голуби («гули», «гуленьки»), собачка, зайка, ласточки-касаточки. Уменьшительно-ласкательные суффиксы усиливают напевность, смягчают текст. Страшный волк, которым обычно пугают детей, здесь просто «серенький волчок».

Самый популярный персонаж - кот. Кот-баюн - символ дома, уюта, покоя. Его призывают:

Приди, Котя, ночевать,

Мово Ванечку качать

Уж я Котику-коту

За работу заплачу..

Дам кувшин молока

Да кусок пирога.

В простых, незатейливых текстах колыбельной поэзии сохранились отголоски древних верований, когда младенца заговаривали от злых, темных сил. Некие мифологические Ба-бай, Мамай — духи темноты, а Сон, Дрема, Угомон, напротив, призываются для успокоения. Иногда возникают целые поэтические картины:

|

Бродит Дрема возле дома,

Ходит Сон по сеням,

И пытает Сон у Дремы:

«Где тут люлечка висит?

Где тут деточка лежит?

Я пойду их укладать,

Буду глазки закрывать!»

Со временем большинство заговорных формул утратило первоначальный смысл и стало восприниматься как чисто художественный прием, создающий красочный, радостный мир детства, где все необыкновенно, но ничему не надо удивляться:

У кота, у кота

Колыбелька золота,

А у [Коли] моего

Еще лучше того.

В каждой песенке — нежная любовь к ребенку, ему предсказывается счастливое, богатое будущее: «как он вырастет велик, будет в золоте ходить, чисто серебро носить». Будущее связано с трудом, заботой о близких.

Уж как курочка по зернышку гребет,

Так и Машенька по ягодке берет, —

рисует мать-крестьянка скорое участие дочки-помощницы в семейных делах. Колыбельные песни допускают множество вариаций: каждая исполнительница вставляет имя своего ребенка, свои особенные убаюкивающие слова и звуки. Такие песни часто исполняются одна за другой, соединенные мелодичным припевом.

В репертуаре колыбельных песен встречались и такие, которые отражали неприязненное отношение к детям, вплоть до пожелания смерти. Видимо, причин их возникновения несколько. Существовали глубинные отголоски древней веры в подмену младенца нечистой силой. Иногда смерти желали ребенку, рожденному вне брака. Имели место случаи грубого обращения с детьми со стороны малолетних нянек:

Спи, отбойное,

Спи, отстойное,

Спи ты, зельице,

Зло кореньице.

Ты подолгу ревешь,

Мне-ка спать не даешь.

В старых песнях встречаются элементы устрашения, угроза наказания:

Баю-баюшки-баю,

Не ложися на краю.

Придет серенький волчок,

Он ухватит за бочок

И утащит во лесок,

Под ракитовый кусток.

В данном случае задачей няни было предостеречь ребенка от опасности («Дитя краю не знает»); обилие уменьшительных суффиксов снимало эмоциональную напряженность. Это один из самых популярных сюжетов.

Основное назначение колыбельной лирики — успокоить, убаюкать ребенка. Этим определяется мелодический и поэтический строй песен. Ритмика соответствует движению качающейся люльки, заметно преобладают ассонансы, т. е. созвучия гласных. Все это способствует быстрому засыпанию. С той же целью может исполняться мелодия без слов: «А-а-а, А-а-а».

Подрастая, малыш знакомится с потешками - короткими игровыми присловьями. Слушая, повторяя и запоминая рифмованные строки, ребёнок осваивает простейшие движения и жесты учится говорить, думать, общаться с окружающими, выражать свои эмоции.

Пестушки. С колыбельной песенкой часто связаны пестушки (потягушки) - короткие рифмованные стишки, приговоры, сопровождающие ласковые поглаживания тельца ребенка, разведения ручек, ножек (простейшие физические упражнения).

|

Потягунушки, потягунушки!

Поперек толстунушки,

А в ножки ходунушки,

А в ручки хватунушки,

А в роток говорок,

А в голову разумок!

Ритмичный текст сочетается с активными движениями, вызывая у малыша радостные эмоции.

Дыбок,дыбок,

Скоро Ванюше годок! —

приговаривают взрослые, помогая ребенку встать на ножки. По мере его подрастания, «взросления» тексты пестушек усложняются, делаются забавней.

А когда ребенок начнет проявлять сознательное заинтересованное отношение к окружающему, народная педагогика предложит «потешные» песенки, или потешки - короткие игровые присловья. Слушая, повторяя и запоминая рифмованные строки, ребёнок осваивает простейшие движения и жесты учится говорить, думать, общаться с окружающими, выражать свои эмоции.

Потешки — это забавные песенки, сопровождающие игры с ребенком. Здесь и «Коза рогатая — бородатая», которая «забодает, забодает» того, кто «кашку не ест, молока не пьет», и «Ладушки», и многочисленные имитации скачек под веселые ритмичные стихи.

Поехали,

Поехали,

С орехами,

С орехами!

Поскакали,

Поскакали,

С калачами,

С калачами!

Особенную популярность потешки «Сорока-белобока» отмечал еще известный собиратель и исследователь фольклора прошлого века И.П.Сахаров: «Сорока, как игра детская, увеселяет только детей и матерей, и свято соблюдается в семейной жизни». Эта игра дает ребенку наглядный урок гостеприимства, щедрости и справедливости. Самый маленький палец, мизинец, круп не драл, воду не носил, дров не рубил, за что и каши не получил.

Словесная часть потешки сопровождается активным сгибанием и разгибанием пальчиков ребенка, поглаживанием ладони. И это отнюдь не случайно. Гениальную народную мудрость подтвердила современная физиология: развитие пальцев руки влияет на развитие мозга растущего человека, его речевых навыков. Не случайно игры-упражнения, подобные «Сороке», так широко распространены среди славянских народов, известны многим народам Азии и Африки. Эти игры представляют идеальное сочетание слова и действия, плодотворно влияя на эстетическое, умственное и физическое развитие ребенка.

К концу колыбельного периода у ребенка возрастает потребность в игре, забаве. И здесь незаменимы прибаутки.

Прибаутки — уже более сложный вид словесного творчества. В прибаутке объединяются и песенка, и маленькая сказка (побаска), и скороговорка, и игра. Персонажи этого развлекательного жанра: «долгоносый журавель, что на мельницу ездил, диковинки видел», и «зайчик—коротенькие ножки, сафьяновы сапожки», и ворон, сидящий на дубу, «играющий во трубу», и множество других птиц и зверей, хорошо знакомых детям. Прибаутки развивают фантазию, чувство юмора малыша. Заметим, что он и здесь не пассивный слушатель — он смеется, хлопает в ладоши, топает в такт словам.

Часто прибаутки имеют диалоговую форму: вопрос—ответ. Это придает тексту динамизм, удерживает внимание ребенка, легко запоминается им и воспроизводится впоследствии. Вот, например, как строится диалог в прибаутке про Фому, который едет на курице:

- Куды, Фома, едешь,

- Куды погоняешь?

- Сено косить!

|

- На что тебе сено?

- Коровок кормить!

- На что тебе коровы?

- Молоко доить!

- На что тебе молоко?

- Ребяток поить!

Среди прибауток много «лепых нелепиц», небылиц, построенных на смещении понятий. Знакомый ребенку мир образов предстает в необычных, причудливых сочетаниях:

Уж и где это видано,

Уж и где это слыхано.

Чтобы курочка бычка принесла,

Поросеночек яичко снес,

Чтоб по поднебесью медведь летал,

Черным хвостиком помахивал.

Игра на несообразностях, фольклорное балагурство, свойственные прибаутке, привлекают внимание профессиональных поэтов. Поэтика небылиц породила богатейшую литературную традицию. В отечественной литературе это стихи К.И.Чуковского, С.Я.Маршака, И.П.Токмаковой. Небылицы-перевертыши имеют аналогию и в других языках. Англичане называют подобную поэзию (стихи «вверх дном»).

2.4. Пословицы, поговорки, загадки. Их идейная направленность и тематическое значение.

Активно бытуют в детской среде загадки. Загадки - одна из самых древних и самых поэтичных фольклорных форм, связанная с. одушевлением людьми явлений природы и предметов быта в древности. Этимология этого слова — в древнерусском глаголе «гадати» — думать, размышлять. Размышления требует процесс отгадывания - расшифровка образного, иносказательного описания какого-то явления, которое дает загадка: «Маленькое, кругленькое, а за хвост не поднять». (Клубок.)

Здесь в основу загадки положены три признака знакомого всем предмета. Отгадывающий должен мысленно их соединить, сопоставить, зрительно представить описываемый предмет — клубок ниток.

Загадка развивает в ребенке догадливость, сообразительность. Загадывается загадка - вопрошаемый ломает голову над отгадкой. Иносказание переносит предмет в совершенно иную область вещественного мира. “Черненькая собачка свернувшись лежит; не лает, не кусает, а в дом не пускает” - замок замысловато сравнивается с черненькой собачкой. Иносказательный образ в загадке всегда поражает странностью, необычностью, реальной несочетаемостью качеств и свойств. Так, печь уподоблена девице, а дым - длинной девичьей косе: “Стоит девица в избе, а коса - на дворе”.

Чем смелее выдумка, тем труднее загадка для отгадывания. Невероятность придает образам загадки ясно осознаваемое противоречие реальности, а отгадка вносит порядок в путаницу: все становится на свои места в согласии с действительными качествами загадываемого предмета. Оказывается, что у замка действительно есть общее с собакой: оба они не пустят в дом, могут быть одного цвета - черными, но вот то, что собака не лает и не кусает, относится только к замку.

Говоря другими словами, загадка указывает на особые признаки и свойства, которые присущи только загадываемому предмету. На сходстве и отрицании сходства между предметами она и основана. Это свойство загадки вводит ребенка в размышление о связях между явлениями и предметами окружающего мира, а также об особенностях каждого предмета и явления. Эти мыслительные операции, однако, важны не сами по себе, а тем, что ребенок открывает для себя поэзию окружающего мира. Составление загадок, как и их разгадывание — полезное упражнение для развития образного мышления.

Загадка чаще всего ритмически организована, нередко в ней встречаются рифмы, созвучия, звукоподражания, и это делает её подлинным произведением искусства. Высокая поэзия открывается в самых прозаических вещах и предметах. Образы в загадках красочны, звучны, предметы очерчены резко, отчетливо:

|

Бела как снег, черна как уголь, зелена как лук, вертится как бес и дорога в лес.

(сорока)

На дворе горой, а в избе - водой.

(снег)

Над матушкиной избушкой висит хлеба краюшка: собаки лают, достать не могут.

(месяц)

Красное коромысло над рекой повисло.

(радуга)

Два брюшка, четыре ушка.

(подушка)

Висит груша, нельзя скушать.

(лампочка)

У бедного толсто, у богатого тонко, всегда при себе.

(рубашка)

Маленький-удаленький, сквозь землю прошёл, красную шапочку нашёл.

(мухомор)

Множество загадок иронических, шутливых: “Стоит Федосья, растрепаны волосья” (стог).

Народные загадки как опоэтизированная игра в вопросы и ответы занимательны для детей всех возрастов. Для дошкольников целесообразно отбирать наиболее простые и элементарные: “Зубасты, а не кусаются” (грабли), “Два брюшка, четыре ушка” (подушка), “Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька” (кошка), “Зимой и летом одним цветом” (ель, сосна) и др.

Освоение ребенком речи во всем ее богатстве и красочности немыслимо без знакомства с народными пословицами и поговорками.