Конструктивизм в советском плакате

С конца 20-х годов усилился контроль со стороны органов государственной власти за развитием духовной жизни общества. Начиная со второй половины 20-х годов литература и искусство рассматривались как одно из средств коммунистического просвещения и воспитания масс. Именно этим объяснялось усиление борьбы с «контрреволюционными» идеями и «буржуазными теориями» в сфере художественной жизни. Виды искусства, способные «жить» на улицах, в первые годы после революции играли важнейшую роль в «формировании общественного и эстетического сознания революционного народа». Поэтому наряду с монументальной скульптурой самое активное развитие получил политический плакат. Он оказался самым мобильным и оперативным видом искусства. Плакаты были чрезвычайно распространены, печатались большими тиражами и размещались повсеместно.

Плакат является самым массовым видом графического искусства, который выполнял задачи убедительной политической агитации или служил средством распространения рекламы, инструктажа и иной информации. Каждый такой плакат напечатан в типографии массовым тиражом или размножен от руки – распространён по всей стране и имеет множество зрителей. А для того, чтобы завоевать их внимание, он должен являться полноценным и настоящим произведением искусства.

Во времена зарождения Советского плаката – в 1920-х годах происходил эксперимент по созданию нового общества. Этот период характеризовался ожиданием новой жизни, бедностью народа, но при этом происходило бурное развитие промышленности, отсутствовала строгая цензура. Художники того времени перестали принимать имеющиеся каноны в искусстве и, осознав определенную свободу творчества, создавали собственное новое революционное искусство и общество. Основной задачей большинства из них являлось внедрение искусства в быт, украшение серых будней более яркими красками. В то же время начинало активно развиваться авангардное течение, которое весьма повлияло на развитие плакатного дизайна.

Плакат в 1920-е гг. превращается в наиболее актуальный жанр графического искусства в стране. На страницах многих журналов горячо обсуждается его роль и значение в жизни общества. "Плакат — в смысле своей "массовости" приходит на смену станковой живописи", — утверждал автор "Нового зрителя"

"Грядущий пролетарский плакат призван стать "уличной картиной"…Не в нем ли мы будем иметь "пролетарский станковизм"? — задавал актуальный вопрос автор "Советского искусства".

Изучением языка нового плаката, его различным воздействием на зрителя стали активно заниматься, например, в петроградском Декоративном институте (1920-1926), в котором было организовано две мастерских — по агит-плакату (Рудольф Френц) и торгово-промышленному плакату (Михаил Векслер).

Советский плакат образует весьма обширную и интересную область советского графического искусства. Рождённый в суровые годы гражданской войны и интервенции, советский политический плакат быстро завоевал одно из передовых мест в изобразительном искусстве этих лет.

Строго определенные функции плаката диктуют выбор изобразительных средств, приемы работы, которые определяют особый изобразительный язык плаката и его размеры. Плакат, имеющий огромные тиражи, рассчитан на самые широкие массы зрителей и, как правило, вывешивается в общедоступных местах с большой проходимостью. Его задача –привлечь зрителя на большом расстоянии, заставить подойти поближе и вглядеться в детали, действовать мгновенно. Во имя краткости, доходчивости и выразительности используются декоративные приёмы. Особенно часто применяется острая типизация образов. Текст, являющийся обязательным элементом плаката, должен быть предельно кратким и понятным с первого прочтения. Так же он не должен механически приставляться к изображению, а плавно входить в него. И естественно, что думая о соблюдении всех этих требований, художник должен стремиться к тому, чтобы сохранить цельность, собранность плаката в пределах листа бумаги.

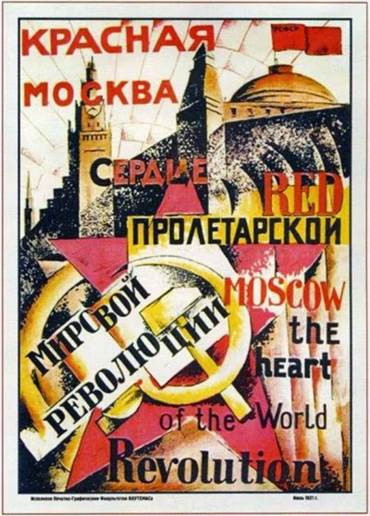

Отечественный плакат в начале 1920-х годов стремительно обрел оригинальный облик, выделивший его среди плакатного искусства западноевропейских стран. Композиционные эксперименты с блоками текста, шрифтами, цветом, геометрическими фигурами и фотографическими изображениями подвели художников к созданию плаката новой «конструкции».

Композиционные эксперименты с блоками текста, шрифтами, цветом, геометрическими фигурами и фотографическими изображениями подвели художников к созданию плаката новой «конструкции». Он не только информировал, просвещал и агитировал, но и «революционно перестраивал» сознание граждан художественными средствами, свободными от излишеств традиционной описательности и иллюстративности. Язык такого плаката был сродни языку архитектурных и книжных экспериментов, литературных и театральных новаций, кинематографического монтажа тех лет.

Художник, фотограф и скульптор Александр Родченко стоит у истоков рекламы в СССР. Он оказал влияние на новую форму общения с народом -плакат. Он не только просвещал и агитировал советского человека, но и способствовал революционной перестройке сознания.

Это происходило благодаря исключению всяческих декоративных излишеств и простой понятной иллюстрации. Язык плаката повторял новаторские эксперименты в литературе, а используемые рисунки -элементы конструктивизма и других новых стилей.

А. Родченко не только приложил руку к созданию советской рекламы, но и ко всему развитию конструктивизма в целом. Кроме него огромное влияние на становление новаторского стиля оказал архитектор Владимир Татлин.

Однако положило начало реализации революционных художественных идей в плакате содружество «реклам-конструкторов» А.Родченко и В.Маяковского.

Первый опыт динамического образного воплощения идеи революционной борьбы продемонстрировал плакат Л.Лисицкого «Клином красным бей белых!», отпечатанный в Витебске в 1920 году.

уЛисицкого круг и треугольник — метафорическое изображение материальных понятий: Белой и Красной армии. Форма клина в армейских построениях известна ещё со времён крестовых походов.

Слова «клином» и «красным», как реактивные выбросы из жерла треугольной ракеты, придают ускорение объектам внутри композиции и делают их похожими на части инженерного сооружения

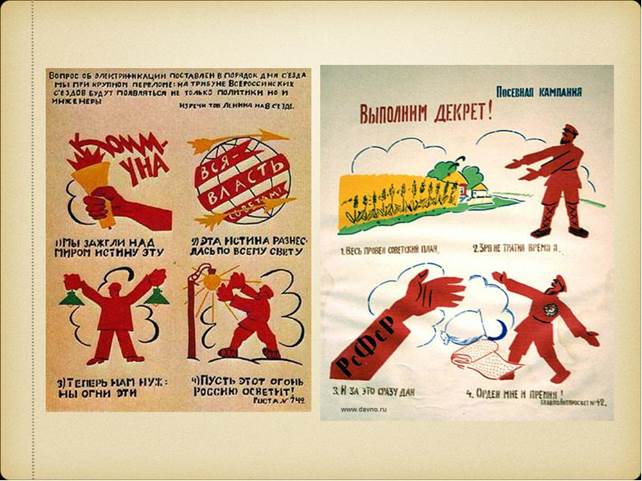

Серьезное влияние на плакатный дизайн в нашей стране оказали Окна РОСТА – серия плакатов, созданная в 1919-1921 годах советскими поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА). «Окна РОСТА» были посвящены злободневным событиям, являлись иллюстрациями к телеграммам, передававшимся агентством в газеты. Необходимость «Окон РОСТА» была обоснована отсутствием каких-либо иных средств массовой информации, которые были бы доступны большой части населения в тот период. Плакаты выполнялись и размножались с помощью трафарета в больших количествах – до 150 и более экземпляров, а после выставлялись в витринах в столице и других городах.

Строго определенные функции плаката диктуют выбор изобразительных средств, приемы работы, которые определяют особый изобразительный язык плаката и его размеры. Плакат, имеющий огромные тиражи, рассчитан на самые широкие массы зрителей и, как правило, вывешивается в общедоступных местах с большой проходимостью. Его задача –привлечь зрителя на большом расстоянии, заставить подойти поближе и вглядеться в детали, действовать мгновенно. Во имя краткости, доходчивости и выразительности используются декоративные приёмы. Особенно часто применяется острая типизация образов. Текст, являющийся обязательным элементом плаката, должен быть предельно кратким и понятным с первого прочтения. Так же он не должен механически приставляться к изображению, а плавно входить в него. И естественно, что думая о соблюдении всех этих требований, художник должен стремиться к тому, чтобы сохранить цельность, собранность плаката в пределах листа бумаги.

Советские плакаты чаще всего выполнялись художниками, которые были мастерами своего дела, поэтому имели немалую культурную ценность.

Среди первых революционных плакатов выделялись работы Д.С. Моора, В. Маяковского, М.М. Черемныха, В.Н. Дени– они пользовались большой популярностью у массового зрителя. Они покоряли своей цельностью, оригинальностью и простотой раскрытия содержания.

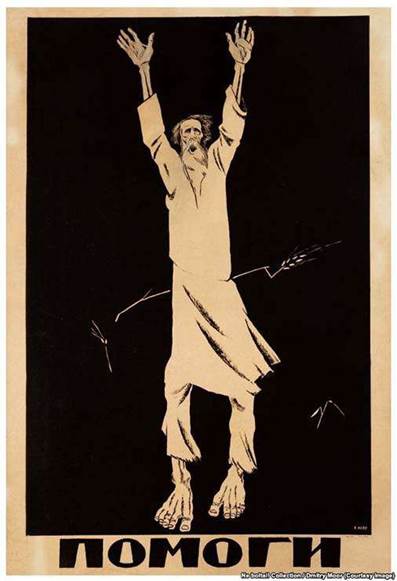

Понять своеобразие искусства графики можно на ярком примере всем известного плаката Д. С. Моора «Помоги», появившегося в 1921 году.

Молодая Советская республика, изнуренная длительной гражданской войной, в те годы испытала ещё одно бедствие: неурожай и голод, охватившие многие губернии. Правительство призывало весь народ оказывать помощь голодающим, что и воплотилось в плакате.

Моор сознательно ограничил изобразительные средства: нет ничего лишнего, только самое важное – черное и белое. Одинокая фигура крестьянина символична – в ней образ бедствующего народа. Белый, практически призрачный силуэт, явно подчеркнутый костяк в рисунке рук и ног, впадины глазниц и рта создают впечатление, будто смерть уже коснулась этого человека. Поднятые руки с жестом выражают призыв, отчаяние и последнюю надежду. Короткая, энергичная надпись «Помоги». Всё сказано одним словом. Такова сила несколько сдержанного и условного, но выразительного и точного языка графики.

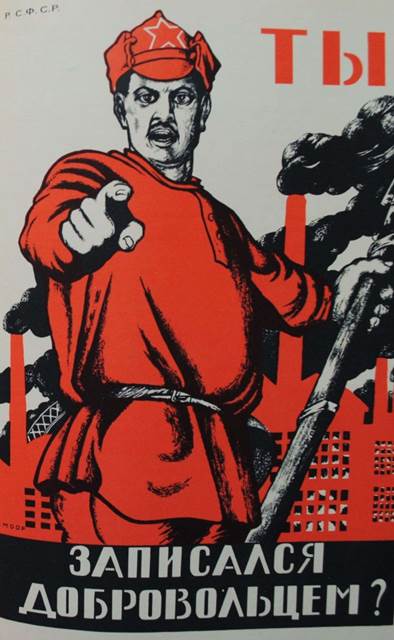

Одним из наиболее ярких примеров политического плаката является работа Моора «Ты записался добровольцем?».

Он кажется не очень сложным по исполнению – всего одна фигура в двух красках – чёрной и красной. Но этим художник сумел передать зрителю волнение, ощущаемое за внешней суровостью красноармейца. Его жест – резкий и повелительный, будто вырывает человека из толпы и заставляет остановиться. Не изображается подробно и место, лишь очертания заводов в дыму, становящихся символом целой страны, которую должна защитить Красная Армия. И озвучивает этот образ строки текста, интонация которого точно повторяют выражение лица, жест героя плаката.

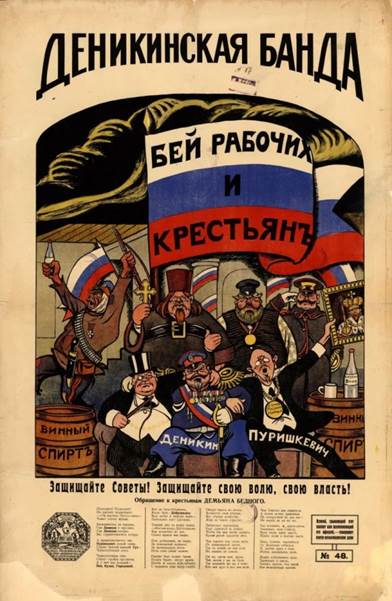

Один из основоположников искусства советского политического плаката был Виктор Дени (настоящее имя Виктор Николаевич Денисов) – известнейший советский художник-график, мастер политической сатиры, имя, гремевшее в 20-40-е годы по всей стране. Он участвовал в выпуске «Окон сатиры РОСТА». Участник и организатор первых выставок плаката. Его боевое, пронизанное революционным пафосом искусство не может восприниматься бесстрастно и равнодушно. Он автор многочисленных плакатов периода гражданской войны, среди них: «Деникинская банда» (1919) ; «Каждый удар молота – удар по врагу!» (1920)

В конце 20-х годов советский политический плакат существенно потерял свое влияние, в том числе – и вследствие Новой экономической политики.