Использование облачных технологий при организации учебных занятий

Бажков Олег Юрьевич ,

преподаватель

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»

e-mail: metod.kansk@mail.ru

г. Канск

В настоящее время уже никого не удивить «Облачными технологиями». Программные решения для удаленного доступа к различным инструментам и ресурсам для групповой и индивидуальной работы вошли в обиход и многими воспринимаются как обыденность. Однако по сей день имеется незначительный опыт использования электронных образовательных облачных ресурсов в учебном процессе. В ряде учебных заведений облачные технологии применяются лишь для хранения и редактирования документов, при этом ни как не раскрываются их педагогические и дидактические возможности.

При разговоре о применении облачных сервисов на занятиях, речь идет о расширении возможностей реализации интерактивных методов обучения, так как основная суть облачных технологий и заключается в представлении общего виртуального рабочего пространства и определенного инструментария. Существенную трудность в применении удаленных сервисов является программно-техническое оснащение всех участников учебного процесса, что сужает применение область применения технологий по дисциплинам, связанных с изучением ИКТ. В это же время не стоит сбрасывать со счетов стремительно развивающиеся мобильные технологии, активно поддерживающие кроссплатформенное взаимодействие между пользователя, что частично решает проблему технического оснащения.

В виду недостаточной проработанности методических аспектов применения средств облачных технологий в процессе обучения, возникает потребность в формировании модели организации обучения на основе интерактивных методов с использованием средств облачных технологий.

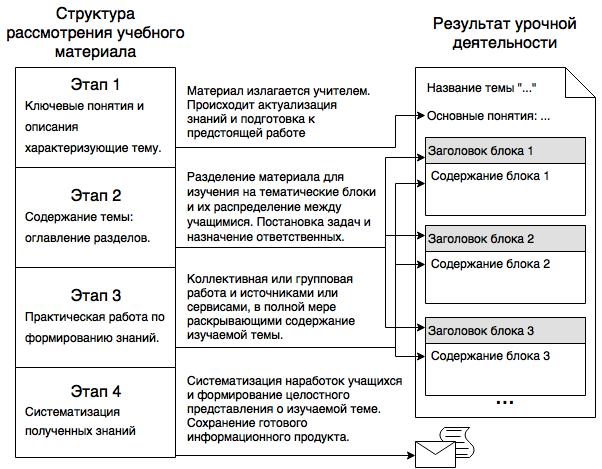

Ниже представлена одна из спроектированных моделей организации занятий по информатике (Рис. 1) и прошедшая апробацию в рамках дипломного исследования (2015г.) [1].

Как в ходе проведения обычного занятия, так и при использовании данной модели, ни в коем случае не подразумевается полное возложение изучения материала на плечи учащихся и самоустранения преподавателя из учебного процесса. Суть данной модели состоит в том, что учащиеся вместе с учителем разбираются в материале урока, самостоятельно формируя набор знаний по изучаемой теме. Каждый имеет право оказывать помощь, вносить поправки и дополнения в ходе совместной работы. Результатом такого взаимодействия должен быть некоторый информационный продукт, при составлении блоков которого и последующего их объединения учащиеся и формируют целостное представление по теме урока. Важным свойством итогового продукта должны являться его целостность и самодостаточность, дающие возможность использования этих наработок в качестве опорного материала для изучения или повторения. Лекционный материал, обычно излагаемый учителем при традиционной форме обучения, сейчас выступает в роли «шпаргалки» и применяется в случае необходимости дополнения недостающей информации или помощи учащимся, при возникновении затруднений.

Рис. 1. Схематическое представление модели 1.

Организация занятия происходит в следующей последовательности:

В начале занятия определяется круг задач, которые необходимо выполнить для достижения основной цели урока, а также оглашается содержание (план) теоретического материала для усвоения. В качестве плана могут выступать как оглавление подразделов изучаемой темы, так и группа вопросов, раскрытие которых, даст необходимые знания. Далее класс разделяется на группы или пары (в зависимости от количества учащихся и требований к выполняемой работе) для дальнейшей работы с выделенными разделами.

Практическая деятельность является неотъемлемой частью урока. В данном случае ей отводится наибольшее количество времени. Работу можно организовать несколькими вариантами:

1. Группы работают над одним вопросом, каждая из которых стремится дать наиболее правильный и грамотный ответ. Стоит отметить, что результат работы одной из групп может быть дополнен наработками других. Подобный прием организации работы имеет один серьезный недостаток – большие временные затраты, так как группы, фактически, выполняют одну и ту же работу. Прибегать к такому способу рекомендуется на этапе рассмотрения общих ключевых понятий урока.

2. Группы выбирают вопрос или пункт содержания темы, и прорабатывают его: выявляют ключевые понятия; рассматривают примеры, более конкретно раскрывающие суть данного вопроса; анализируют материал, составляя краткие выводы и описания, для упрощения восприятия материала остальными учащимися. Важно, чтобы рассматриваемый вопрос, имея связь с общей темой, был конкретным, самодостаточным и посильным для работы группы.

В этом случае учащиеся должны ощущать ответственность за результаты своей деятельности в группе и причастность к общему делу. Особая роль возлагается на этап актуализации изучаемой темы, именно от его проведения будет зависеть уровень мотивации учащихся к дальнейшей деятельности.

3. В третьем случае, рассматривается организация урока с применением обоих способов. Это позволит внести разнообразие в организацию работы учащихся и будет способствовать наибольшему раскрытию личностного потенциала учащихся.

Завершающим этапом урока выступает объединение результатов деятельности учащихся – в единую систему. Данному этапу необходимо уделить особое внимание, так как от грамотного и объективного подведения итогов зависит общее представление по рассматриваемой теме.

Для упрощения взаимодействия учащихся и повышения продуктивности работы на уроке, при реализации данной модели организации занятия, рекомендуется использование облачных технологий работы с документами или составления презентаций, в отдельных случаях можно прибегнуть к использованию сервисов создания временных лент (рассмотрение последовательно проходящего процесса: развитие технологий). Важно чтобы конечный материал имел четкую структуру и был представлен в удобочитаемой форме

Так как организация групповой работы предполагает серьезные временные затраты и дополнительный контроль, предлагается ограничить ресурсы поиска информации до заранее подготовленных источников («кейс» метод), а также ввести полное или частичное ограничение на использование интернет-источников [1].

Спроектированные модели организации интерактивного обучения, а также разработанные на их основе методические рекомендации и дидактические материалы для проведения отдельных занятий - на конкретных примерах доказали принципиальную возможность применения облачных технологий для проведения уроков информатики. Продемонстрировали широкую вариативность в подходах к организации интерактивных занятий, а также формируют конкретное представление о разнообразии, достоинствах и принципах использования облачных технологий в процессе обучения.

Проведение опытных уроков, реализующих разработанные модели обучения, а также обсуждение результатов проведенных занятий с действующими преподавателями информатики, выявили ряд специфических особенностей организации уроков с применением интерактивных методов обучения и средств облачных технологий. В частности, обозначились:

- Необходимость формирования культуры работы с облачными сервисами, так как многие учащиеся попросту не готовы воспринимать и реализовывать возможности облачных технологий без проведения подобных занятий на регулярной основе;

- Ряд возможных проблем, связанных с программно-техническим оснащением места проведения уроков, таких как изменение настроек рабочей сети или получением доступа к используемому сервису, не говоря о принципиально стабильном Интернет-соединении, обеспечивающем одновременную работу необходимого числа пользователей;

- Особенности подготовки материалов и планирования уроков на основе новых моделей обучения. Лекционный материал и дидактические средства теперь не только инструмент, но и «рабочий материал».

Облачные технологии и интерактивные методы обучения прекрасно взаимодополняют друг друга, но, несмотря на это, необходимо взвешенно и обстоятельно подходить к выбору средств и методов при организации уроков. Вопросу подбора программного обеспечения также важно уделять пристальное внимание. В случае ошибочного выбора чрезмерно-сложного или не в полной мере подходящего к теме урока средства, можно получить противоположный ожидаемому результат, начиная от потери концентрации на изучаемой теме и заканчивая полной сменой объекта интереса обучающихся.

В данный момент, я являюсь действующим преподавателем в КГА ПОУ «Канский педагогический колледж». При рассмотрении возможностей применения облачных технологий в рамках изучения ПМ 01 «Обработка отраслевой информации» и ЕН 02 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности» (2017-2018 г.) также приходилось сталкиваться с вышеописанными проблемами обеспечения студентов техническими средствами, а что не мало важно – низкого уровня культуры взаимодействия с облачными сервисами у поступающих студентов. В виду современного развития мобильных средств и специализированного программного обеспечения, довольно проблематично делать выводы без более детального анализа весьма проблематично.

Список литературы

1 Бажков О.Ю. Модели уроков информатики на основе использования интерактивных методов обучения и облачных технологий // Молодежь и наука : тезисы докл. Всерос. Конф (с международным участием). (Красноярск, 19-20 мая. 2015 г.). Красноярск. 2015.

Организация работы с разными категориями обучающихся.

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в целом, посредством сенсорной комнаты

Даньшова Оксана Леонидовна

педагог-психолог

МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО

e-mail: oksanka.danshova@mail.ru

г.Асбест

Одной из первых задач Федерального государственного образовательного стандартадошкольного образования, утв.приказом Минобрнауки России от17.10.2013 №1155, является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия. В письме Минобрнауки России от 18.04.2018 №АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детей-инвалидами» важным компонентом образования выступает социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которая в дальнейшем обеспечивает их полноценное участие в жизни общества и самореализацию в различных видах социальной и профессиональной деятельности. Исходя из этого, актуальной сегодня становится проблема поиска эффективных путей физического и психического развития детей, создания психолого-педагогических условий, открывающих возможности для их позитивной социализации. Создаются вариативные формы дошкольного образования (службы ранней помощи), расширяются возможности выбора для семей, в которых растут дети с ОВЗ. Это возможно через создание специальной адаптивной среды, в нашем ДОУ это включение в занятия сенсорной комнаты.

Основные характеристики личности ребенка с ОВЗ связывают с развитием высших психических функций, поэтому важно, чтобы педагогическое управление развитием ребенка происходило через создание условий для врастания компонентов социального опыта в структуру личности ребенка, что способствует формированию его собственной картины мира в единстве сознания, отношения и поведения.

С каждым годом в нашем ДОУ увеличивается процент детей с ОВЗ, имеющими протокол с заключением ПМПК. Поэтому педагоги ДОУ к традиционным формам работы добавляют адаптированные, создают специальные условияобучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством сенсорной комнаты.

Цель: Представить опыт работы с детьми ОВЗ в сенсорной комнате.

Задачи:

1.Совершенствовать модель детского сада, семьи и социума в развитии детей с ОВЗ.

2.Обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной программы дошкольного образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

3. Изменение педагогических методов работы ОО таким образом, чтобы она могла полностью соответствовать разнообразным потребностям всех воспитанников, посещающих ее.

Организационно педагогические условия и механизм реализации

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагога-психолога посредством занятий в сенсорной комнате.

Для того, чтобы процесс социализации детей с проблемами здоровья происходил наиболее полноценно, для ознакомления детей с социальной действительностью в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического аспекта их жизнедеятельности в нашем детском саду разработаны планы реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых общеобразовательных потребностей ребенка с ОВЗ (инвалида).

Целью работы психолога является изучение особенностей организации работы по снижению тревожности, формированию адекватного поведения, снятию негативных эмоций, скованности, развитию психоэмоциональной сферы, активизации творческого потенциала, усилению мыслительной деятельности, формированию у детей навыка контролировать свои эмоции; созданию психологического комфорта воспитанников с ОВЗ с помощью оборудования сенсорной комнаты. Основные задачи социализации заключаются в формировании коммуникативной и социальной компетентности воспитанников с ОВЗ.

Зачастую у детей с ОВЗ повышена тревожность, неуверенность, они эмоционально неустойчивы. Ребенок начинает сомневаться в своих способностях и силах. Но тревога дезорганизует не только учебную деятельность, она начинает разрушать личностные структуры. Подобное понимание проблемы подводит к дифференцированию содержания и механизмов социального развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому своевременное проведение коррекции способствует снижению тревожности и формированию адекватного поведения у детей дошкольного возраста.

Чтобы этого добиться, в работе активно используется сенсорная комната. С помощью оборудования сенсорной комнаты производится стимуляция органов чувств, что способствует: релаксации, снижению тревожности, формированию адекватного поведения, снятию негативных эмоций, скованности, развитию психоэмоциональной сферы, активизации творческого потенциала, усилению мыслительной деятельности, формированию у детей навыка контролировать свои эмоции; созданию психологического комфорта воспитанников с ОВЗ.

В начале учебного года в детском саду были продиагностированы дети с ОВЗ. Проводилась входная диагностика Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика в детском саду». Результаты показали, что эти дети имеют низкий уровень развития, не соответствующий возрастной норме. Так же был проведен тесттест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика "Выбери нужное лицо", который так же показал высокий уровень тревожности. А так же на основании протокола ПМПК для каждого из них был составлен индивидуальный план работы (АОП), в котором обязательно включена коррекционная работа с подключением оборудования сенсорной комнаты.

В комнате дети находятся либо на ковре, либо располагаются в удобном положении тела в мягких креслах. Используются как индивидуальные, так и подгрупповые занятия по возрастам. В течение года посещения комнаты проводились занятия посредством воздействия светом, музыкой и ароматом.

В сенсорной комнате установлены приборы: Прибор «Нирвана», сфера зеркальная с мотором, интерактивный световой модуль «Песочная фантазия»; настенный фибероптический ковер с мерцающими звездами «Млечный путь»; Фибероптическое волокно бокового свечения- водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна; Ионизатор воздуха; Воздушно-пузырьковая колонна; Сухой душ; Панно «Бесконечность»; Волшебная нить с контроллером.

В сенсорной комнате так же используются и базовые приемы работы, например, развитие ощущения и восприятия. Учить различать цвета (восприятие цветов) - выбирать из нескольких предметов те, которые имеют определенный цвет. Развитие иллизорного восприятия: учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте и т.д. Развитие целостности восприятия (зрительного гнозиса) - учить узнавать предметы в перечеркнутом изображении, контурных, пунктирных и наложенных друг на друга изображений. Развитие восприятия пространства - учить узнавать предметы по форме, цвету, величине, группировать их; • учить находить место предмета в определенном ряду; • учить вкладывать фигуры в пазлы доски Э.Сегена. • учить находить место предмета в пространстве (в правом верхнем углу, перед собой, посередине и т.д.), но при этом, к упражнениям добавляются звуковое сопровождение (спокойная музыка без слов) или ароматерапия.

В начале занятий для детей была характерна рассеянность внимания, не способность удерживать внимание достаточно длительное время, низкая переключаемость его при смене деятельности. Деятельность недостаточно целенаправленна, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Требуется большее количество повторений и проб.

В процессе занятий в этой комнате снимается усталость, раздражение, дети успокаиваются, восстанавливают эмоциональное равновесие. Свидетельством тому является изменение показателей до и после занятий:

· Оптимальная работоспособность увеличивается в среднем на 20%;

· Низкий уровень работоспособности снижается в среднем в 2 раза;

· Значительно снижается высокий уровень тревожности на 20-25%.(Тесттест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика "Выбери нужное лицо". Проективная диагностика детей. )

Заключение

Спустя год обучения можно сделать вывод, что использование оборудования сенсорной комнаты способствовало обеспечению позитивного психоэмоционального состояния дошкольников: снижению тревожности; формированию адекватного поведения; снятию негативных эмоций, скованности; развитию психоэмоциональной сферы; усилению мыслительной деятельности;частичного формирования у детей навыка контролировать свои эмоции. Что подтверждают результаты итоговой диагностики в которых видна положительная динамика развития психических процессов.Так же положительные отзывы родителей и педагогов о повышении уровня развития детей с ОВЗ.Психологом были созданы дополнительные специальные условия обучения и воспитания, обеспечивающие развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и помогающие самореализации в социуме, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в целом.

Список литературы

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: Научно-методическое пособие. – СПб.;2013

2. Ломтева Т.А. «СПРАВОЧНИК основных методических средств психологической диагностикидетей дошкольного и младшего школьного возраста. Проективная диагностика детей. Т ест тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика "Выбери нужное лицо".» Москва 2014;

3. Панасенкова М.М. Организация работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения инклюзивного обучения. Методические материалы. — Ставрополь: ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2012. — 152 с.

4. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: Метод.рекомендации.-М.:ТЦ Сфера, 2015.