Сподвижники Салавата Юлаева — наши земляки

Кто предков своих

до седьмого колена не знает

Тем самым уже тот

от веры своей отступает.

Тюркская поговорка

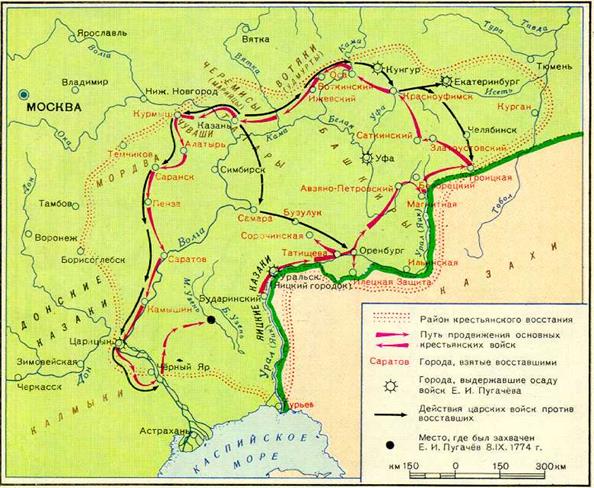

Наш район возник на землях Сунларской, Балыкчинской, Ельдякской, Таныпской волостей Сибирской дороги. В числе восставших в Крестьянской войне 1773-1775 годов только из Сунларской волости участвовало 284 человека. Кроме того, в отряде повстанца Шарипа Алкина находились татары и «черимисы» (марийцы) из деревни Уразаево (27 человек), Елеево (35), Чебыково (15), тургенеево (30), Суюндюково (8), Сулейманово ()26 , Кулево (19), Чемаево (23), Яман-Елга (38), Усыбаш (38), также из Урюшево, Седяша и казаки из Ельдякской крепости. В общей сложности с терротирии современного Караидельского района против царизма активно выступали около 600 человек. Некоторые из них сыграли значительную роль, возглавляли различные подразделения салаватского войска, являлись эмиссарами батыра. О них, земляках-пугачевцах и расскажут эти заметки.

Основатель деревни Халилово — Халил Якупов долгие годы являлся старшиной Сунларской волости. Когда он, после Якупа Чинмурзина, чьим старшим сыном был, занял эту административную и военную должность, точно выяснить не удалось. Но в начале 60-х годов 18 –го века, он уже возглавлял волость. Об этом свидетельствуют сохранившиеся с тех времен документы (договоры с работниками личного хозяйства), изыскания исследователей. Административно-территориальная единица, которой он руководил, была значительной. В ней числилось 284 двора. Для сравнения: в волости (Шайтан-Кудейской) Юлая Азналина, отца Салавата, было 115 дворов.

В исторической литературе о Халиле Якупове существует разные мнения. И.М.Гвоздикова относит его к тем, кто сохранил во время пугачевщины верность правительству, С.Таймасов считает его сторонником восставших. В отличие от большинства других предводителей повстанческих отрядов и активных участников выступлений против царизма он не попал в руки следственной комиссии, и потому на него не было заведено дело. Поэтому трудно с достаточной полнотой восстановить биографию нашего знатного предка и охарактеризовать его деятельность.

Для осуществления своей внешнеполитической военно-стратегической программы российское правительство широко использовало башкирскую конницу в состав иррегулярных войск страны.

В своих обращения к верховным властям башкиры с гордостью отмечали, что их команды «во время воинских надобностей при разных случаях были употребляемы в походы, как-то под Азов, Крым, Севск, в Пруссию, Польшу, и Щвецию, в таковом служении не щадили живота своего».

Халил Якупов и Юлай Азналин участвовали в подавлении русскими войсками восстания польских конфедератов.

8 октября 1771 г. Екатерина II повелела государственной военной коллегии призвать и «башкирского войска … три тысячи человек» и направит в Польшу, в помощь российской армии, с февраля 1768г. Ведущей войну против войск Барской конфедерации.

Речь Посполитая, включавшая в себе Польшу и Литву, во второй половине 18века находилась в сложной ситуации. Во многих районах страны действовали группировки, конфедерации, выступавшие против короля Августа IV, проводившего пророссийскую политику, и решений сейма об уравнении в правах котоликов и некотоликов — «диссидентов». В феврале 1768 года в г.Баре образовалась Главная (Генеральная) конфедерация, сформировавшая вооруженные отряды, развернувшие действия против королевских войск. По просьбе Понятовского Россия ввела в Речь Посполитую свои войска. Программа конфедерации, направленная против внутренних реформ в стране, отталкивал от нее короля. Тем более что 9 августа 1770 г. Конфедерация провозгласила «бескоролевье» и даже пыталась похитить короля. Все это привело к тому, что польско-королевские войска действовали против конфедерантов в контакте с частями русского экспедиционного корпуса.

Войска под командованием А.В.Суворова и польского генерала К.П.Браницкого нанесли ряд крупных ударов по силам конфедератов, но партизанская война не ослабевала. Одновременно Турция, поддерживаемая Францией и Австрией, 25 сентября 1768 г. Объявила Росси войну. Вести вооруженную борьбу одновременно с Турцией и конфедератами в Речи Посполитой было для России тяжело. Перед новым главнокомандующим русской армией в Польше генерал-поручиком А.И.Бибиковым была поставлена задача в кратчайшие сроки закончить военные действия. Очагами восстания оставались Литва и юго-запад Польши. В этой ситуации Военная коллегия во исполнении указа императрицы распорядилась об отправлении в Речь Посполитую трехтысячного башкирского войска.

15 октября Военная коллегия направила оренбургскому губернатору И.А.Рейнсдорпу копию указа императрицы и собственный указ о формировании башкирского войска, разделении его на десять партий (команд) и о порядке их отправления: каждая через сутки «ради лутчей способности в продовольствии и квартировании» во время марша. Обращение губернатора к «верным башкирским старшинам и башкирскому народу», ознакомившие с повелением Екатерины II. Последовало 13 ноября. Он призывал их «при сей толь знаменитой службе … ваше усердие и ревность совершенно доказать и удостоить себе высочайшей ея величества благоугодности и всегдашней памяти». Губернатор особо подчеркнул, что этой службой башкирские войны доставят «всей своей нации … славу». В этот день был отправлен губернаторский указ Уфимской провинциальной канцелярии с требованием еженедельных отчетов о ходе составления 10 команд и сосредоточении их в близлежащих к Уфе деревнях.

По предложению уфимского воеводы А.Н.Борисова главным начальником войска губернатор назначил старшину Кыр-Таныпской волости Сибирской дороги Кулыя Балтачева. Во главе десяти трехсотенных партий войскового формирования башкир были утверждены 7 волостных старшин и 3 походных старшины. К каждому из них Рейнсдорп обратился с «сочиненными на их башкирском языке» наставлениями. Формирование войска состоялось в очень короткие сроки. 18 декабря по установленному маршруту из Уфы двинулась 1-ая партия, за ней ежедневно до 23 декабря уходили со 2-ой по 6-ю команды. Остальные, поджидая, видимо, командируемых их отдельных волостей, отправились позднее: 7 и 8 — 25 и 30 декабря, 9-я и 10-я — 1 и 4 января 1772 г. Башкиры явились на сборные пункты под Уфой на своих лошадях, со своим оружием и в своей одежде.

Формирование 8 команды, куда были прикомандирована команда старшины Сунларской волости Халила Якупова, для отправки в Польский поход шло с середины ноября до конца декабря 1771г. К 30 декабря в Уфу собралась вся команда из 263 человек. Во главе команды стоял старшина Кущинской волости Сибирской дороги Исекей Садиров. Она включало 55 человек из Кущинской волости, 64 человек из Сунларской волости Сибирской дороги, 22 человек из Бурзянской волости, 39 человек из карагай-Кипчакской волости, 42 человек из Калчир-Табынской волости ногайской дороги и команда Туктамыша Ижбулатова (17), команда старшины Туркмена Янсеитова (5). По ведомости 8-й партии Халил Якупов имел 8 лошадей ружье (турку), лук, саблю и копье. Есаул Бухар Шункаров 3 лошади, турку, саблю и копьё, харунжий Буляк Алкин 3 лошади, лук и копьё. 61 рядовых имели 61 лошади, 13 турок, 48 луков, 5 сабель, 61 пик.

Путь башкирского войска до российской границы с Речью Посполитой занял более трех месяцев. По сообщению мойора И.Шмакова губернатору все башкирские команды «в первых числах апреля месяца в желаемом благополучии в Смоленск прибыли и в повеленной поход оттоль отправлены». А с апреля по август войско в полном составе несло службу в российских войсках под общей командой генерал-поручика А.И.Бибикова. Известно, что 15 апреля А.В.Суворов после осады овладел Краковским замком. А позднее его войска разбили несколько отрядов барской конфедерантов. До осени 1772 г. Суворов оставался в Польше, откуда был отозван на фронт русско-турецкой войны. Возможно, под его началом и действовали башкирские команды, по меньшей мере, их часть. Башкирская конница была крайне необходима для быстрого преследования и разгрома партизанских отрядов барских конфедерантов, обладавших тоже высокой подвижностью, к тому же — знанием местности. Она препятствовала объединению разрозненных отрядов конфедерантов и их продвижению в районы крупных военных действий в Польше и Литве.

К концу лета 1772 основные вооруженные силы Барской конфедерации были разбиты. 25 августа последовал указ Военной коллегии А.И.Бибикову об отправлении в Уфу двухтысячной части башкирского войска. А тысяча воинов оставались в Литве до будущего лета. Бибиков отобрал башкир 4, 8 и 9-й партии, в которых состояло 933 человек, из них 33 чиновных. 2942 человек из остальных партий должны были вернуться домой. Продолжающиеся военные действия против отдельных групп конфедерантов затрудняли демобилизацию. Только в конце декабря (после 4 месяца после выхода указа военной коллегии) собранная двухтысячная команда покинула территорию Речи Посполитой и прибыл в Смоленск. Из Смоленска двухтысячная команда, разделенная на несколько партий, отправилась группами с 31 декабря 1772г. По 24 января 1773г. По просьбе Кулыя Балтачева оренбургский губернатор разрешил отпускать по домам уставших в походе башкир при приближении к родным местам, не собираясь в Уфе.

12 марта С.Потресов сообщил губернатору из Уфы о возвращении из Польского похода 1962 человека из 1,2,3,5,6,7,10-й партий, часть из которых была распущена по домам из-под Мензелинска.

Дольше всех пришлось нести службу в Польше башкирам 4, 8 и 9-й партий башкирского войска. Лишь в начале августа генерал-аншеф А.И.Бибиков в соответствии с указом Военной коллегии от 17 августа 1773 года принял решение о возвращении на родину последней группы башкирской конницы, с апреля 1772 года служившей под его началом. В конце сентября из Смоленска выступило 728 человек, оставшихся живыми и относительно здоровыми из 933 человека отобранных А.И.Бибиковым. В команде были 3 старшине 9 есаулов, хорунжих и сотников и 692 рядовых.

В начале октября 1773 года последняя «тысяча» была задержана в Казани для переформирования: отряд включался в состав правительственных войск, перебрасываемых в Оренбургскую губернию, объятую восстанием под предводительством Е.И.Пугачева. В Казани башкирам разрешили покупать оружие, что они делали, по рапорту сопровождавшего эти партии секунд-мойора Ф.Кучина в Военную коллегию, «с большою охотою».

Башкирским партиям был роздан также порох и свинец из запасов казанской артиллерийской команды. По решению военной коллегии всю эту команду включили в состав корпуса генерал-мойора Ф.Ю.Фреймана, направленного на подавление восстания, по прибытии в Башкортостан в середине ноября она перешла на сторону восставших.

Большинство башкир, вернувшихся из польского похода, стали активными участниками народного движения на территории Башкортостана. Опыт боевых действий, а также привезенное из Польши и казанское оружие сделали их значительной силой в отрядах пугачевцев. В Польском походе участвовал также в составе 10-й команды Кинзя Арсланов и многие другие видные деятели пугачевского восстания. Из документов видно, что в ноябре 1773 года Халил Якупов в плен жителя Красноуфимской крепости А.Стадухина и пехотного солдата их Осы С.Я.Кузнецова и повез их в стан Пугачева. По пути арестованных освободил полковник Пугачева пятидесятник уфимских казаков Иван Губанов, который командовал русским отрядом. В январе 1774 года в лагере восставших в селе чесноковка (под Уфой) Халила убили ударом ножа. Основанием для убийства явился донос вышеназванных русских, которые утверждали, что Старшина Якупов применил в отношении них силу. В сборнике документов «Крестьянская война 1773-1775гг. на территории Башкортостана» (Уфа,1975г.), приводится составленный в годы пугачевщины список военно-административных должностных лиц разных провинций — «бунтовщиков», среди которых. Между прочим, значится и имя старшины Сунларской волости Халила Якупова. По материалам ревизии 1816 года, видно, что в деревне Халилове проживал сын Халила — Шамкай (1763-1818). От него и берет начало родовое подразделение — шамкай.

Солдат уфимского гарнизона И.Логинов весной 1774 года был отправлен для сбора обязательств башкирских, татарских и мишарских старшин Сибирской дороги выступить против Пугачева. Он был грамотным человеком и, видимо хорошо знал тюркский язык. В рапорте в уфимскую провинцальную канцелярию от 8-го мая он сообщал: «… будучи в деревне Байки, наведался от башкирца Буляка. что по ту сторону Уфы-реки, по Аю старшинский сын Салават Юлаев с собранною им толпою, которая де состоит в четырех тысяч человек, а какого народа — не сказал». Но Логинов сумел взят подписи только у нескольких человек из Сунларской волости, в том числе у Байкинского старшины Буляка Якупова и Байкибашевского мишарского сотника Мухамата Мансурова. Но обе эти исторические личности, не колеблясь, примкнули к пугачевцам.

Буляк — второй сын Якупа Чинмурзина, брат Халила. В 1767 году губернатором Путятиным он был возведен в сотники. Приняв сторону восташих, действовал под руководством Салавата Юлаева, состоял с ним в переписке. После одного из боев под Бирском секунд-мойор Дуве доносил своему начальнику щербатову6 «Толпа злодейская находилась под предводительством старшин башкирских: деревни байки буляка Якупова и Кигазинской волости (ныне Аскинский район) Арслана Рангулова и Аладдина. Я должен признаться, что никогда не воображал, чтоб так злодеи жестоко могли обороняться, как они поступали».

6 июня 1774 года Салават сообщал Буляку Якупову и его соратникам: «Присланный от вас рапорт мною получен через Абдел-Карима Аитова». Дальше он извещал о продвижении Емельяна Пугачева, а также о двух сражениях с гусарами «прт коих многие из них убиты, а малое число бежало». Затем главный полковник Юлаев наказывал своим сподвижникам: «А всем вам слушать повеление посланных туда командиров и стоять против неприятелей крепко с непоколебимостью сердец своих…». Надо сказать, что это единственное письмо, написанное рукой Салавата, которое сохранилось. Под другими же стоит только его собственная подпись.

Осень 1774 г. в критический момент восстания, когда пугачевцы несли большие потери и многие из них отстранились от борьбы, Буляк Якупов остается верен Салавату. Вот что говорится в одном из сообщений: «Абдулзалил Урускулов… и еще Арслан Рангулов, Гайнинский волости Абдусалил Рамзин, собрав себе команды с шестьсот человек, да еще с ними Ельдякской крепости казаков и новокрещен с атаманским сыном со ста человек, приехали в деревню Бурей-Чишму, где и ночевали, дожидаясь Байкинской волости Буляка Якупова с командою».

Известно, что деревня Якупово имела и другие названия: Уртаул («Главное войско»), Галино, по имени сына Буляка, юртового старшины Гали Буляковича Якупова.