О происхождении и истории расселения племени Балыксы

Исторические сказания племени балыксы связывают происхождение предков с районами Алтая и Южной Сибири. Указывается даже местность, откуда пришли балыкчинцы- Кэнгэн, которая, по их представлениям, находится в районе Томска. Сначала предки балыкчинцев пришли на Яик, затем долго кочевали «в Белебеевских краях, на катайских землях», откуда по Таныпу двинулись на север и остались в лесах долины Тюя, где «было много животных и диких пчел». Далее идет любопытная деталь: на Тюе в то время жили «два черимиса-мусульманина» — Коби и Юрми, которые оставили свои имена двум крупным башкирским селам: Кубияз и Юрмияз. «Черимисы-мусульманами» могли быть в XIII –XIV вв. лишь юрмийцы и предки кобау-минцев, оторвавшиеся от древних башкир и переселившиеся подобно гайнинцам и таныпцам на север[76].

Народная этимология этнонима балыксы — «рыболов» (от балык — рыба) или «занимающийся сбором меда (от бал ,мёд,)». Народные этимологические пояснения, как обычно, сопровождаются рассказами об уплате предками хану (ногайскому, казанскому) рыбой или медом (у суннарсы — пушниной, у кошсо — соколами и беркутами). Фольклористом М.Х.Мингажетдиновым на основе анализа сказочных сюжетов предложена интересная гипотеза о происхождения этнонима балыксы из древних тотемических культов: согласно его концепции, балыксы имеет значение «родившийся от рыбы». Однако гипотеза эта будет иметь значение, если появится возможность подкрепить ее общетюкским материалом, так как этноним известен далеко за пределами Башкортостана. Он зарегистрирован в формах балык или балыкчи у казахов Старшего Жуза. В форме балыксылар — у туркмен-йомудов, балыкчы — у тувинцев. В большинстве случаев (у башкир, казахов, киргизов) рыболовство в хозяйстве не имело существенного значения или вообще отсутствовало. Также нет описания рудиментов древних представлений, связанных с культом рыбы. Эти обстоятельства заставляют отказаться от высказанного нами под влиянием народной этимологии мнения о связи данного этнонима с хозяйственнми занятиями древних башкир.

В древних тюркских текстах VIII в. Слово balik, baluq употребляется в значении «город»; производное слово baluqdagy переводится как «жители городов». Согласно М.Кашгари, балик означает «город (шахар) на языке тюрков и уйгуров периода язычества». В Семиречье долгое время сохраняются названия кара-китайских, а до этого уйгурских городов: Бешбалык, Джамбалык и др. Указанные аналогии и распрастраненость названия балыкчи в среде кочевников (тувинцы, казахи, киргизы, туркмены, башкиры) говорят о древнетюркском происхождении этнонима, окончательно сформировавшегося, вероятно, в этнической среде найманов — кара-китаев.

Аналогично тому, как иранское сочетание наукерде (С.П.Толстов: нау — иранское «новый», керд — одна из древних индоевропейских основ для обозначения понятия «город», «селение») означало «жителей новых городов», тюркское балыксы, балыкчи подразумевало первоначально жителей оседлых поселений или кочевников периферии других городов.

Здесь напрашивается небольшой сравнительный экскурс в связи с установленным значением этнонима ирэкте или ирэктелэр — «несущие службу в крепости» или «обязанные оборонять крепость или кремль». Балыксы, балыксылар могли составлять кочевническую (варварскую) периферию древних (например, семиреченских) городов, обязанных на каких-то условиях защищать эти города. Если такое сопоставление правомерно, то из него следует еще одно заключение: тюрксая традиция образования новых названий и этнонимов (к примеру, в соответствии с функциональной ролью данной группы в системе существующих социально — политических отношений) была черезвычайно устойчивой, так как этноним ирэкте возник на башкирской почве не ранее рубежа XV-XVI вв.

(В этом аспекте интересно этноним башкорт, интерпретируемый в большинстве случаев как «главный волк» на тюркской основе, в более раннее время, видимо, имел ираноязычную основу в форме «бачакерд», где «бача» — «потомок, ребенок, дитя», «керд» — одна из древних индоевропейских основ для обозначения понятия «город, селение». Другой вариант этимологии этнонима башкорт можно вывести также из ираноязычной основы «бачгурд», где «бача» — «потомок», а «гурд» — богатырь.

Не менее древнюю и, скорее всего, индо-иранскую основу имеет этноним, распространенный в прошлом среди башкир — иштяк. По моему мнению, этноним «иштяк» так же, как и этноним «башкорт», имеет очень древнее происхождение и уходит своими корнями в гуннскую эпоху или даже в сако-массагетский мир эпохи раннего железа. Скорее всего, этноним «иштяк» (по-казахски «истяк») и сами башкирские племена своим происхождением восходят к одному из древнейших племен Южного Урала того времени — дахам, или дакам. Отсюда можно допустить, что «иштяк» является в своей основе иранизированной формой названия древних племен Южного Урала — ун (хешдеков). В этом случае термин «хешдак», или «хешдак», будет переводиться с иранского так: «хеш» — родня, потомок, а «дах» — десять (по тюркски «ун») т.е. потомки ун. Происхождение родоплеменных названий само по себе не является показателем этнической принадлежности, тем более — происхождения их носителей. Прим. — автора).

Балакчинцы в Приуралье и на современную территорию их расселения проникли, двигаясь в общей волне катайских родоплеменных групп. Вывод этот опирается не только на идею происхождения этнонима балыксы в древнетюркской среде и прямые указания балакчинских исторических сказаний на прибывание их предков в районе Бугульминской возвышенности «на земле Катаев». Здесь имеют существенное значение еще два факта. Балакчинская тамга, оригинальная в вариациях, в основе является видоизменением древней катайской тамги балга, или ее удвоением и утроением.

Второе, еще более важное обстоятельство заключается в особенностях говора башкир Аскинского района, население которого в основном составляют балакчинцы. В разговорном языке аскинских башкир присутствуют те же специфические фонетические комплексы согласных, которые диалектологи отмечают у западных катайцев на Инзере с переходом этих особенностей на говор части западнотабынских родов. Само сабой разумеется, что эти показатели подразумевают этническую и территориальную близость и даже родство в прошлом этих групп.

В целом история расселения балакчинцев в Башкортостане в свете приведенных данных выглядит следующим образом. В XII-XIV вв. балыкчинцы обитали в составе катайской родоплеменной группы в районе бассейна р.Ик, занимаясь охотой и скотоводством. Когда в процессе дальнейшей миграции катайские роды раскололись на западную и восточную ветви, балакчинцы, будучи этнически более близкими к западным родам, направились тем не менее на север, где остались в тюйской долине. Здесь они, по их собствнным преданиям, сильно смешались с местным или несколько ранее мигрировавшим сюда населением, которое они называют «черемисами-мусульманами», «марийцами» или «мишарями». Под этой терминологией подразумеваются различные этнические образования — местные финно-угорские племена, древние башкиры булгаро-угорского происхождения (юрми), собственно марийцы и мишари, появившиеся здесь с XVI в. . Несмотря на смешение, балакчинцы через столетия своей истории пронесли и сохранили отчетливые черты степной по происхождению культуры, а также разговорный язык с диалектными особенностями, которые, на наш взгляд, делают аргументированными приведенные выше сопоставления».

На территории расселения балакчинцев ныне находится Аскинский район Республики Башкортостан.

Соглашаясь с Р.Г.Кузеевым, и её положением о том, что «балакчинцы обитали в составе катайской родоплеменной группы», можно предложить такую семантику этнонима балыксы. Разумеется, ни один исследователь не может утверждать, что он установил абсолютную и окончательную семантику этнонима, т.к. своим происхождением они нередко связаны с глубокой древностью, и в течение веков они изменились или скрещивались с другими языковыми системами в процессе смешения и ассимиляции различных племен и народов.

Кидани и их преемники кара-китаи известны на протяжении более чем тысячелетия: с III-IV вв. до монгольских завоеваний и позже. До X в. Кидани имели контакты и смешивались с тюрками каганата, а до них — с племенами конфедерации хунну, но это не изменило их монгольского облика, хотя тюркская инкорпорация в их среду была, вероятно, значительной.

В X в. возникает государство киданей (Ляо), которое просуществовало до XII в. Киданям удалось совершить ряд удачных походов и пдчинить себе многие племена и огромную территорию от берегов Японского моря до Восточного Туркестана. Однако им пришлось упорно бороться с многочисленными внутренними и внешними врагами созданной ими империи и в конечном итоге государство киданей в 1125 г. пало. Значительная часть киданей, стремясь на другой территории восстановить былую мощь империи, направилась на запад, в Семиречье, где они средневековыми авторами стали называться кара-киданями или кара-китаями. Здесь с центром в Баласагуне кидании создали государство Си Ляо (Западное Ляо) или кара-китаев. Императоры нового государства приняли титул гур-ханов. «Гурханы, которые были в Мавераннахе и Туркестане, — сообщает Рашид ад-Дин, — происходят из народа кара-хитаи». Империя кара-китаев просуществовала до начала XIII века, когда она, раздираемая внутренними противоречиями, была завоевана Чингизханом. Выразительно описывает эти события Ибн-ал-Асир: «Чингиз-хан между тем уже пришел в Туркестан и овладел Кашгаром, Белясагуном и всею страною он выгнал из нее прежних татар; и не осталось от них следа, а разбрелись они, как это случилось с хатайцами». Нас тут интересует топоним Баласагун или по ал-Асири Белясагун созвучный этнониму балыксы-балакса. Возможно, жители этого города впоследствии именовались балахсы-балыксы.

Основные тамги

В составе балыкчинцев зафиксированы такие родовые подразделения как: атналы, калмак, колсокай, сыскан, тёлкё, тюркэй.

Род Азналы (Атналы)

Этноним с основой аз (известный по древнетюркскому памятнику в чест Кюль-тегина и Тоньюкука под названием аз), ас известны на огромной территории от Алтая до Урала: род байлак ас в составе алтайцев, торт ас — телеутов, племя азык — киргизов, подраделения ас, ассы в составе башкир катайцев. Еще шире география распространения топонимов: Ас, Асс, Ош, Талас и др., в Семиречье, Фергане и Северной Киргизии; Аса, Асар, Аснас, Ясы и др. на Сырдарье; Ассы, Асылы, Асы, Аша, Ош — на Урале и в Волго-камье; Ассы, Асса — на Кавказе; Асе, Биюк-Асс, Темес-Асс, Ассы-Джороечи — в Крыму. Взгляды, существующие в литературе, на происхождение этнонимов и топонимов с основой аз, ас весьма противоречивы. Этнонимы с территории Кавказа и Причерноморья возводятся к асам-аланам, которые, как принято считать, оставляли на пути своих передвижений гидронимы и топонимы с основой ас. О народе аз известно, что в начале VIII в. он расселялся на Алтае и Саянах. Что в это время и позднее азы находились под протекторатом тюргешей Семиречья. Возможно, азы являлись, как считал В.В.Бартольд, ветвью тюргешей[77].

По мнению других ученых народ as относился к числу племен, близких по происхождению к кипчакам[78]. И в том и в другом случае азы в VIII-IX вв. были тюркоязычными племенами, тем более в период их включения в XI-XII вв. в состав продвигавшихся на запад киданей — кара-китаев. В XIII в. или несколько раньше азы вместе с другими кочевниками расселились по всему Дешт-и-кипчаку, включая Северный Кавказ, Причерноморье и Приуралье. Вот почему этнонимы и топонимы с основой аз, ас в восточной Европе нет необходимости во всех случаях связывать с аланами. Иными словами, если когда-то (в I тыс.н.э.) этноним ас и был полностью эквивалентен этнониму алан, к XII-XIII вв. эта взаимосвязь в значительной степени утрачена. Волна кочевников приносили с собой новые этнонимы, нередко созвучные древним, но по происхождению совершенно различные. В целом можно заключить, что этнонимы аз, ассы у башкир появились в Волго-Камье и на Южном Урале вместе с миграцией катайцев. Проникновение этнонимов и их древних носителей в среду катайцев восходит, очевидно, к различным этапам воздействия кара-китаев с тюркоязычными племенами»[79]. Из этого, возможно, предпологать, что род азналы это отколовшиесяся и присоеденившиеся к племени балыксы род катайцев.

Но в данном конкретном случае если мы обратим внимание на то, что на территории расселения балыкчинцев находились автохтонные роды черимисов принявших ислам, которых башкиры ассоциировали с чувашами, тогда вектор семантики этнонима азналы может измениться. Здесь могло быть скрещивание языков по той простой причине, что в данном случае долговремнно контактировали восточно-марийский и тюркский языки, что приводило к заимствованию, к диффузии финноугорских слов в тюркской лексике или наоборот. В силу этого повились слова-мигранты, которые имеются в лексике тех и других и которые были в то время понятно тем и другим.

«Мифы, легенды и предания марийцев указывает на то, что восточные марийцы с булгарами (суасами, сувасами, чувашами) встречались. Вооруженные суасы, изредка, могли появляться на территории современного Башкортостана 900-1000 лет назад и встречаться с древними восточными марийцами. Люди маар (земли ар) жили по правому берегу реки Ак-Идели (Р.Белой) от устья до р.Уфы и правый берег этой реки до ее среднего течения. На крутых берегах этих рек они строили срубные насыпные укрепления — балики (горолища). В этих городищах у них был свой вождь (что-то вроде князя), т.е. глава рода — оньыжа (оза). Занимались охотой, рыбалкой и собирательством. Они были лцчшими пчеловодами, иногда называли свою землю Мушмаа — «земля пчел».

В то время у восточных марийцев были временные дружины — сойяз. Дружинников называли сойяз мари. Со временем последнее словосочетание превратилось в суяс (суас) мари. Некоторые марийцы и татар называли суасами.

Слова суяс (суас) также связано с использованием вооруженных марийцев для охраны свадьбы невесты. У богачей была мода проводить первую ночь с невестой. Дружинники как раз защищали невест от притязаний богачей. Часто разыгрывались сражение, поэтому обряд бракосочетания называется праздником с боем (сойан, суян). Слово суяс вышло из употребления по двум причинам: не стало дружинников; слово суяс стало путаться со словом суас.

Восточные марийцы вместо слова он (князь, вождь) использовали слово оза (Сак оза и т.д.). Помощниками вождя были карты (тысяцкие), в их руках была рыхлая административная, судебная и духовная власть. Во время молений карта охраняли вооруженные люди (учо), они же ему помогали. Эти вооруженные люди пугали потенциальных врагов мечами и боевыми топорами, т.е. махали ими (учо-учокылышо, т.е. махающий, трясущий)».

Попробуем установить семантику этнонима азналы. На тюркской основе: 1) Азна — неделя, лы — суффикс принадлежности, азналы — имеющую неделю или недельные, что не имеет смысла.

2) Если имея в виду закономерность перехода м в н, то азмалы, где аз — мало, а малы — скота, в итоге мало скота или маломощные.

3) Асмалы, возможно асималы в смысле имеющий скот дающий кумыс (если вспомнить Геродота и напиток аси) т.е йылкысы «йылкы» — лошадь.

На финноугорской основе: Озамалы — озмалы — озналы — азналы. Имея в виду закономерность перехода м в н, идентификация, очевидно, правомерна. Оза — вождь, ма — земля, лы — тюркский суффикс принадлежности, т.е. вроде, живущие на земле вождя.

А также семантику топонима Суян и Суянтуз, Кубияз, Урмияз. Как было уже выше сказано Суян — обряд бракосочетания, свадьба, а туз тюркское слово в значении поляна — свадебная поляна, а гидроним Суян — вроде реки, где проводится обряд бракосочетания или свадьба. В контексте этого ткаже понятным становится топоним Туйгилде, гидроним Тюй — наверное, от туй (свадьба).

Кубияз. Имеется следующая современная версия: Куби — антропоним т.е. имя человека точнее черимиса, апелятив язы, производное от тюркского слова ояз, аяз в значении поляна — поляна Куби. В сообщении «Анонима Искандера» есть сведения о том, что ак-ординский хан Эрзен, сын Сасы-Буги (башкирский Сасбуга, Сашбуга) в непродолжительные годы своего правления (1320-1321гг.) много людей и родов сделал «участниками общих милостей», раздав им уделы — куби и области субе[80]. Куби (по А.А.Рамоскевичу и С.Л.Волину, от монгольского хуби — доля, удел) и субе (тюркские субэ, суйбу — область, край). Тогда получается Кубияз — доля, удел поляна, что не имеет смысла.

Не исключено, что слово «кубияз» является поздней трансформацией или поздним осмыслением более древнего слова , которое могло звучать иначе, например, в форме Кубиоза-Кубиоз-Кубиаз-Кубияз, что означает удел князя, вождя.

Урмияз. Тюркская версия: Урми это искаженное название тюрко-угорского племени юрми, яз, как говорили выше, поляна. Урмияз — поляна юрмийцев. Возможно, Урмиоза-Урмиоз-Урмиаз-Урмияз, что означает: урми –в значении великая земля, оза — вождь(князь) в итоге земля великого вождя (князя).

Рода Калмак и Колсокай (Кулсыкай)

Калмыки (ойраты) появляются в Сибири в конце XVI века. В это время Западная Сибирь находилась уже в составе Русского государства. Однако крушение Сибирьского ханства, еще не укрепившиеся позиции Русского государства облегчают продвижение калмыков, которые по отношению к башкирам начинают выступать с претезаниями на наследование прав и функций ногайских ханов. Претензии калмыков и их экспансионистские устремления определили в основном враждебные отношения калмыков и башкир, хотя в истории их взаимоотношений были периоды мира и даже совместных выступлений в различных политических акциях. В 1629 и 1633 гг. калмыки нападали на Катайскую волость[81]. Взаимные набеги калмыков и башкир, которые сопровождалис угоном скота, захватом пленных, продолжались вплоть до конца XVII — начала XVIII в. Взаимные набеги башкир и калмыков сменялись довольно редкими периодами мира. Брачные связи башкир с калмыками едва ли были активными. Кроме враждебных отношений, этому препятствовали различия в религии. Этноним калмак закрепились за потомством некоторых калмыцких семей, перешедших от ламаизма в ислам и оставшихся среди башкир. В большинстве же случаев, если следовать башкирским преданиям, захваченных в плен в периоды многочисленных набегов, оставшихся в Башкортостане и затем польностью ассимилировавшихся в среде башкир. Известно, что в 1720 году башкир тойгун Чинмурзин, житель деревни Чинмурзино (современная д.Якупово Караидельского района) «проинял к себе в дом вместо сына» калмыка Мукая. Усыновленный Тойгуном Мукай получил права вотчинника[82]. В ходе этих событий в Зауралье осталась группа калмыков, которая, поступив на службу к русскому царю, получила вотчинные права и положила начало новому «роду».

Родоплеменные группы калмак, кроме башкир, входят в состав казахов, каракалпаков, киргизов и других народов. Некоторые языковеды связывают появление этнонима калмак не с именем ойрот монголов, как это принято в этнографической литературе, а с тюркским словом калмак или калыу «оставить» или «оставаться». На этом основании родоплеменные группы калмак относятся к «исконным тюркам как по языку, так и по другим признакам»[83]. Возможность такого толкования этнонима, видимо, не исключается, однако вопрос об этнической принадлежности групп калмак в большинстве случаев достаточно ясно решается на основании исторических сведений. К тому же многие исследователи считают весьма вероятным образование второго этнонима ойратов калмык от тюркского слова «калмак» оставаться[84].

Родовые подразделения с этонимом колсыкай имеется у племени дуван, в форме кулсыкой у племени катай.

«Роды или подразделения куль известны в составе туркменских племен йомудов и зрмары[85], в составе узбеков — в форме коль (каль), локайцев — куль[86], казахов — куль, кули[87], тувинцев — куль, коль[88], хакасов (сагайцев) — куль и т.д. Как видим, по направлению к востоку плотность распространения этнонима повышается. Г.И.Карпов был склонен искать его основу в монгольском языке: туркменские родовые названия куль он сближает с родовымназваниями в составе сойотов или торгаутов, причем значение этнонима, по его мнению, было тождественным или близким к понятиям «сброд», «конгломерат»[89].

Другая точка зрения, высказанная в свое время Л.П.Потаповым[90] и поддержанная В.Ф.Генингом[91], этнонимы с корнем каль — коль — куль склонна этимологизировать с позиции койбальского языка: кулье — ворон (предки койбалов еще в XVII веке говорили на саодийских и кетских языках). Иную гипотезу сформулировал Л.Р.Кызласов: тувинский этноним куль он сопоставляет с названием уйгурского рода клин и на этом основании тувинцев-кульцев считает по происхождению уйгурами[92]. Так или иначе все исследователи все исследователи согласны в том Что истоки происхождения этнонима куль находится на Алтае или в Южной Сибири, т.е в районе сложения племени мин (к этому можно добавить и племя балыксы). Участие в этническом оформлении племени мин угорско-самодийских компонентов, крупную роль которых в этногенезе северных алтайцев недавно еще раз убедительно показал Л.П.Потапов, представляется вероятным[93]. Однако в данном случае широкое распространение этнонимов с основой куль, коль среди народов Средней Азии (узбеки, туркмены, казахи) трудно увязывается с идеей их самодийского происхождения. Этноним куль (в формах куль, саба-куль) был известен в качестве родовых названий волжским булгарам[94]. Все это заставляет отдать предпочтение идее тюркского предпочтения этнонима куль и его носителей. Родоплеменные группы с основой куль переселились на Сырдарью в составе ранних миграционных волн тюрков. В последующем кульские образования приняли участие в формировании этнического состава народов Средней Азии и Восточной Европы»[95].

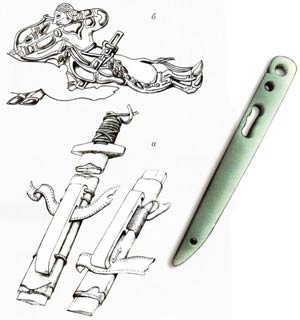

Нефритовая скоба от ножен, найденная в западносибирской лесостепи

Сейчас становится ясным, что тюрко-угорские контакты были широкими и имели место в разное время и на разных территориях. Этноним колсокай, кулсыкай может получить историческое толкование в аспекте этих контактов. Родовое название кулсыкай, как это делал В.Ф.Генинг, можно выводить из корня кал-кол-кул-куль, очень распространенного в этнонимии сибирских народов, в том числе тюркских, угорских, самодийских.

Кул, восточномарийское слово, означает «рыба» (башк. балык), сы суффикс означающий занятие, кай — марийский в значении идти, прийти. Кулсыкай — рыбак пришел, балыксы килде (ср: Туйгилде, Байгильде).