Говорят, есть река, нельзя переправиться через нее

Ты же не думай, что тебе не переправиться;

Если не думаешь, то ты переправишься[25].

Как видно здесь имеется в виду река Урал и Уральские горы. И, поэтому первоначально был завоеван Урал.

Но вернемся в гуннское время. Они вынужденно были идти на север, на Урал. Приблизительное описание этого пути дает и сам Р.Г.Кузеев, но только с запада на восток: «Такой путь пролегал вдоль основного течения Быстрого Таныпа, а в его верховьях переходил на известный с древних времен северный путь через Урал в районе рек Бисерти, Сылвы, верховьев Чусовой, и др.». А то район расселения балакчинцев.

Скульптурка древнего воина

Установлен черезвычайно сложный этнический состав населения Башкортостана в III-VIII веках. Здесь обитали племена, принадлежавшие к пермской и волжской ветвям финноязычного этнического мира (мазунинцы, бахмутинцы, именьково-романовцы, имендяшевцы), ираноязычные сармато-аланские племена (турбаслинцы), племена угро-самодийского происхождения (куштеряковцы, кара-якуповцы) и, наконец, в виде большой или меньшей примеси в составе некоторых групп населения тюркизированные угры.

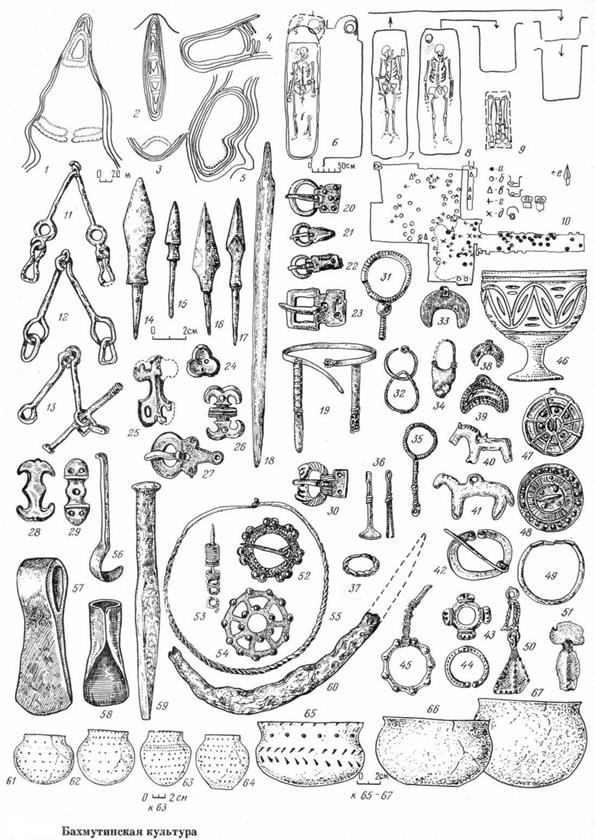

Мазунинская и бахмутинская культуры, особенно на раннем этапе их развития (III-V вв.), многими исследователями не различаются; та и другая возникли на основе пьяноборской культуры. Некоторые региональные особенности в культуре бахмутинцев и мазунинцев возникли в процессе последующего развития, на втором этапе истории соответствующих культур. Относительно происхождения и этнической принадлежности мазунинских и бахмутинских племен высказывались разные точки зрения. Исследователь бахмутинской культуры Н.А.Мажитов считает, с ним солидаризировались А.П.Смирнов, К.В.Сальников, Г.И.Матвеева, В.А.Могильников и др., что бахмутинцы генетически связаны с племенами пьяноборской и кара-абызской культур, наследниками языка и культуры которых они являются. По мнению В.Ф.Генинга мазунинцы и бахмутинцы являются по происхождениею приемниками пьяноборских племен, т.е.финноязычным населением, принадлежащим к восточнопермской ветви финно-угорских языков, но с V в.н.э. захваченным мощной, преимущественно угорской волной и угризированным.

Мазунинская культура свое название получила по Мазунинскому могильнику. Выделена была в середине 1950-х годов В.Ф.Генингом на основе раскопок могильников Южной Удмуртии. Мазунинская культура сложилась в результате смешения местного пьяноборского и пришлого кара-абызского населения.

Поселения — селища и городища — занимают сравнительно невысокие берега притоков больших рек. Городища мысовые, защищены с напольной стороны одним-четырьмя валами. Укрепленные поселения небольших размеров, располагались как сигнальные сторожевые крепости. Возможно, таким городищем был городище Байк-4, о котором еще 1872 году «Уфимские губернские ведомости» №37 писал: « При селе Байках, на высокой горе, виден круглый без входа земляной вал окружностью 54 сажен, вышиною до 1 сажен, окрестные жители называют его чудским».

Известны городища и больших размеров (до 35 тыс. кв.м) с мощным культурным слоем, а также многоплощадочные городища. Они были жилыми. Мазунинцы строили наземные срубные дома, площадью от 36 до 120 кв.м с глинобитным очагом в центре. Вдоль длинной стены располагались нары-лежаки.

Хозяйство было комплексным. О наличии подсечно-огневого земледелия свидетельствуют находки проушных железных топоров, кос-горбуш, а также находки жженых зерен ячменя и пшеницы, отпечатков зерен на глиняной обмазке. Животноводство имело мясо-молочное направление: разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней. Лошадь использовали в хозяйственных и военных целях. Охота на медведя, лося, кабана, бобра давала дополнительные продукты питания и мех для одежды и обмена. Находки кусков шлака и фрагментов тиглей на поселениях свидетельствуют о местном производстве цветного и черного металла.

Специфичен погребальный обряд и украшения носителей мазунинской культуры. Умерших, они помещали в неглубокие прямоугольные ямы вытянуто на спине. Вещи находились там, где их обычно носили при жизни, только пояс укладывали вдоль тело. На основе Бельского варианта в VI-VII вв. складывается бахмутинская культура. Сложилась она в результате смешения культуры местных племен с культурой пришлых племен заподносибирского происхождения.

На территории Караидельского района бахмутинская керамика обнаружена А.Х.Пшеничнюком (1967) на селище Байки-2, расположенного в1,5 км выше деревни Байки, на излучине правого берега р.Байки и селище Якупово-1, расположенного на высоком (8 м) мысу левого берега р.Байки, в 600 м к востоку от д.Туюшево, а также селище Якупово-2, расположенного напротив деревни Якупово на высоком левом берегу р.Байки.

Свои поселения бахмутинские племена устраивали по берегам больших и малых рек и озёр-стариц. Поселения бахмутинской культуры представлены городищами и селищами. Городища располагались на высоких мысах. От укреплений остались сильно деформированные валы и рвы, расположенные в одну или две линии. Иногда городище было обнесено деревянной стеной, состоящей из двух рядов горизонтально уложенных бревен, пространство между которыми было заполнено грунтом. Высота таких стен могла достигать 4 и более метров.

Селища группируются обычно возле городищ на невысоких надпойменных террасах. Коллекции находок с поселений представлены костяными и керамическими предметами: наконечниками стрел, накладками луков, пряслицами; реже изделиями из металлов: бронзовыми украшениями, железными наконечниками стрел, предметами узды.

Жилища представляли собой небольшие дома-полуземлянки, площадью 25-30 кв.м. В таком жилище жила уже малая семья, состоящая из двух поколений — отцов и детей.

Грунтовые могильники бахмутинцев, как правило, занимали большую площадь, густо заполненную могилами. Дл всех могильников характерно захоронение умершего на спине, головой к северу, с некоторыми отклонениями на восток или на запад. Как в мужских, так и в женских могилах украшения (ожерелья, серьги, подвески, браслеты ит.д.) часто располагались кучкой, сбоку или чаще у изголовья умерших. Иногда удается проследить, что они ставились в берестяных коробочках. Вероятно, это был подарок умершему от близких ему людей. Дело в том, что в этих, так называемых жертвенных комплексах, среди сопровождавших мужчин вещей иногда встречается второй меч и кинжал или кучка женских украшений — дары от друзей и жены.

Хозяйственная деятельность бахмутинцев определялась окружающей средой, природно-климатическими условиями территории, которую они занимали. Поэтому они вели комплексное хозяйство, рационально сочетая занятия земледелием и скотоводством, охотой и собирательством. Быть может, отдавая небольшое предпочтение коневодству. О чем говорят не только многочисленные находки костей лошади на поселениях, но и развитый культ коня в религиозных представлениях. Конина была ритуальной пищей, положенной «в дорогу» рядом с умершим в могилу. Встречаются также символические захоронения коня (четырех ног, хвоста и головы), сопровождавшего хозяина в потусторонний мир. Широкое распространение получают у бахмутинцев литые скульптурные фигурки коня, служившие нагрудными украшениями-подвесками.

Исследование бахмутинской культуры, начатое А.В.Шмидом (1929) и продолженное Н.А.Мажитовым, к сожолению, не завершено. Среди многих вопросов, которые остались неясными, наибольшее значение имеет так называемое «исчезновение» бахмутинской культуры в VII веке и мазунинской — примерно в это же время или несколько позже. На этот счет Р.Г.Кузеев пишет: «Интересной в этом свете выглядит идея С.М.Васюткина об «уходе» основной массы бахмутинцев на север или северо-запад в VIII веке в связи с массовой миграцией в Приуралье тюркских кочевников. Однако пока это лишь предположение; к тому же VIII век — слишком ранняя дата для массовой миграции тюрков в район нижней Белой и тем более — севернее. Прочная аргументация идеи миграции бахмутинцев на север или, что не менее вероятно, их этнического смешения (или ассимиляции) с более поздним, в том числе пришлым, населением на прежней территории имела бы принципиальное значение для выяснеия целого ряда вопросов, касающихся разных этапов башкирского этногенеза. Так или иначе, судьба бахмутино-мазунинских племен должна быть установлена не на основе предположений и неоправдавшихся гипотез, а на конкретном археологическом материале». В начале IV в. на территории Предуралья появляются еще археологические памятники, имеющие черты сходства с памятниками Зауралья и Западной Сибири.

Распространяется курганный обряд погребения, чуждый погребальным обычаям местного населения. Такие курганные погребения сохранились около деревни Якупово. Местные жители их называют «старой кладбищей», а их два. Эти объекты ждут пока своего исследования. Погребальный инвентарь, кости животных (в частности лошади) в могилах, ясно указывают на связь с лесостепными культурами. Все эти новые явления связаны с приходом на север каких-то скотоводческих племен. Большинство исследователей считает, что они принадлежали угорским племенам.

Бронзовое изображение Мир-сусне-хума —

популярного божества обских угров

Двигаясь на север, угорские племена частично осели на территории Северного Башкортостана, смешавшись там с местным мазунинским населением и оставив памятники называемой бахмутинской культуры (IV-VIII вв.). Из бассейна рек Белой и Уфы скотоводческие племена продвинулись на Среднюю Каму и далее через бассейн р.Сылвы и Чусовой до верховьев р.Камы.

В процессе смешивания пришлых скотоводческих племен с местным населением, который растянулся на несколько столетий, курганный обряд исчезает, сменяясь грунтовыми захоронениями, которые характерны для неволинской культуры.

Граница между ареалами распространения памятников бахмутинской (мазунинской) и неволинской культур проходила по территории Караидельского района. Об этом свидетельствуют находки обломков неволинской посуды на селище Балмазы. Как показывают исследования А.В.Старкова, Б.Б.Овчинниковой и А.И.Лебедева неволинские памятники в VI-VIII вв. загимали юго-восточные районы Пермской области, ряд территорий Свердловской области (Красноуфимский район) и Северного Башкортостана.

Памятники неволинской культуры представлены селищами, могильниками городищами. Хозяйство неволинского населения было комплексным на основе рационального сочетания земледелия, пасушеского скотоводства, охоты, бортничества и рыболовства.

В VII — начале VIII вв. на территории неволинской культуры появляются новые группы угров, представители кушнаренковской, петрогромской, потчевашской и других культур. В конце VIII — начале IX вв. неволинская культура прекращает свое существование. Часть неволинцев ушла на территорию Волжской булгарии, где они были известны в IX-X вв. как «эсегелы» (экель).

Следы пребывания на берегах Караидели населения, оставившего памятники петрогромского типа, обнаружены на селище Балмазы. Это несколько фрагментов своеобразной керамики, украшенной оттисками гребенчатого штампа. Свое название общность получила по археологическому памятнику (остатки металлургического производства), исследованному Е.М.Берс на Петрогром горе, близ поселка Сагра (Свердловская область)».

А у нас в руках конкретный исторический памятник, который показывает, что ушли не все; всякий бедный люд, которому не по силам были далекие переходы, остался на прежнем месте.

В нашем распоряжении имеется памятник: содержащее надписи, надгробие Байсуры, находящиеся в полутора километрах от деревни Якупова Караидельского района. Камень использовали для эпитафий не менее трех раз, начиная с III века. Использованы письменности рунические, хазаро-караитское, арабские. Самая ранняя эпитафия выполнено рунами.

Откуда же могли прийти к нам руны или руническое письмо?

В середине первого тысячелетия нашей эры тюркоязычные народы уже пользовались собственной системой письма, названного рунической письменностью. Согласно последним исследованиям, руническая письменность зародилась еще до нашей эры, возможно, в сакское время. Наиболее древние (V—III вв. до н.э.) надписи обнаружены в Кыргызстане (Иссык, Талас, Балыкчи и др.). В III-V в, н.э- существовало два варианта рунического письма — гуннское и восточное, бытовавшие на территории Жетысу и Монголии. В VI-VII вв. на базе последнего — развивается древнетюркская письменность, названная орхоно-енисейской. Гуннское руническое письмо послужило основой для развития булгарского и хазарского письма, а также письменности кангаров и кипчаков[26].

Основатель Великой империи хунну — Модэ (по-китайски Маодунь) происходил из рода хюен[27]. Потомки Модэ-кагана, правили у хуннов около 700 лет, т. е. с 220 г. до н. э. и до 460 г. н. э.

Известно также, что Модэ (или Мете) каган в 177 г. до н. э. совершил свой поход на Кавказ, тогда же для охраны Каспийских ворот он оставил кипчаков во главе со своим братом Кимери-ханом, из рода которого происходят все правители этой страны. За ним здесь было определено особое владение «инжу» — Индыр-Таргы[28].

К Модэ-кагану и его отцу Тумену восходят генеалогии почти всех гуннских, тюркских каганов. Об основателе Европейской Гуннии Баламире известно, что он в 15-м колене восходил к Модэ, а в 5-м к Чичи-кагану, жившему в 46 г. н. э[29].

Недавно Южноуральские археологи натолкнулись на след ранних гуннов. Древнее захоронение обнаружено под Магнитогорском. Как передает корреспондент «Нового Региона», крупный могильник на территории Агаповского района рядом с поселком Магнитка южноуральские археологи обнаружили еще в начале 90-х годов. Первые, пробные раскопки здесь начались в 1997 году. Всего было раскопано 3 кургана. Обнаруженные в них захоронения относились к 2-3 веку нашей эры, или позднеримскому периоду. Археологи установили: погребение было совершено раннегуннским населением. Гунны, кочевое племя варваров, в конце первого века покинули территорию северо-западного Китая, после чего двинулись на северное Причерноморье. Позднеантичные источники фиксируют их появление там в начале 1-2 веков.

В текущем году археологи вернулись к заинтересовавшему их древнему погребению. На этот раз был исследован самый крупный, центральный курган могильника высотой более 2 метров. В нем было найдено погребение женщины. Изучив найденные останки, специалисты по криминалистике сделали вывод: при жизни женщина была горбатой. Судя по захоронению и найденным в нем предметам, женщина занимала высокий социальный статус, а именно — была жрицей. «Инвентарь», обнаруженный в могиле, явно неместного происхождения: большая его часть относится к западному, позднеримскому периоду. В частности, археологам удалось найти рядом с останками жрицы сосуд, стеклянный стакан, ковш из белой бронзы, ситечко, черпачок. Судя по всему, эти вещи были каким-то образом переданы жрице народами, обитавшими в причерноморских государствах. Возможно, это были трофеи, дары или откуп. «Происхождение западных вещей объясняется просто. В какой-то момент ранние гунны оказались в северном Причерноморье или у границ одного из городов босфорского государства. Скорее всего, они получали вещи в дары, это мог быть своеобразный откуп, может быть обмен. Ведь это были варварские кочевые племена, представлявшие серьезную угрозу для других народностей. Гунны обложили босфорские города, но с приходом племени готов в начале 3-го века вынуждены были откатиться обратно — на земли современного западного Казахстана и в южноуральские степи. А уже позднее они двинулись на запад», — говорит директор археологического научного центра Челябинска — Сергей Боталов.

Судя по тому, что женщина была похоронена в центре кургана, при жизни она была очень почитаемой, значимой персоной. Ее могила как бы освящает место, в том числе остальные захоронения, расположенные рядом.

Тело умершей богато убрано, ее одежда обшита золотом, на шее — массивное золотое ожерелье. Время не пощадило ткани: хорошо сохранились только золотые и металлические изделия. Скорее всего, на ней был плащ: об этом говорит римская фибула — ромбовидная застежка с рисунком на эмали.

Найдены также останки роскошного кошелька, расшитого украшениями из золота тысячной пробы: материя или кожа, из которой он был сшит, конечно, не сохранились, а вот золотые изделия находятся в идеальном состоянии. Также найдены маленький сосуд для благовоний, крошечный пенальчик с краской и иголкой для татуирования.

Археологи отмечают: наряду с чисто западными предметами, в могильнике найдены и восточные вещи, например, некое подражание китайскому зеркалу, котел ордовского типа, и т.д. Исследователи отмечают: все вещи находились в длительном употреблении. Об этом говорит, например, залатанный в нескольких местах ковш, стенки которого утончились до толщины бумажного листа. «Это говорит о ценности этих предметов, и о том, что их употребление было связано с длительным ритуальным смыслом, то есть их не могли просто так выкинуть или переплавить. Они служили для особых, ритуальных целей, и со смертью их владелицы хоронились вместе с ней», — рассказывает Боталов.

Алыптар зираты (кладбища алыпов)

Обращаясь к далекому прошлому, исследователь сталкивается с рядом проблем. Хорошо, если в изучаемую эпоху была письменность. Еще лучше, когда обнаружены в «достаточном ассортименте» документы, да еще разноплановые, тут есть над чем подумать, можно узнать мысли и чувства далеких пращуров, ощутить дыхание истории. А если всего этого нет? Конечно, раскапывая и изучая памятники древних, мы получаем достаточно объективную информацию о хозяйственной деятельности, строительных навыках, ремесле. Могильники, сожженные жилища, оружие говорят о том, что люди сталкивались друг с другом в жестоких схватках. Но кто, как и с кем воевал, какие социальные и исторические явления стоят за всем этим? Молчат застывшие в витринах музеев ржавые клинки, хранят свою тайну пробитые доспехи. Можно, конечно, проследить эволюцию основных форм оружия, вычленить в каждый исторический период ведущие формы, можно увязать их с предполагаемой структурой воинских объединений и, возможно, со способом боя, можно на основании погребального обряда выделить и дружинную прослойку, но остается без ответа еще сотни вопросов. Здесь-то и приходит на помощь богатейший и еще не до конца оцененный источник — устная традиция, исторический фольклор.

Если жажда познания истории заставит нас, кто бывал на исторических памятных местах, обратиться с расспросами к местным жителям, мы услышим немало интересного. Старики-аборигены кое-где еще хранят в глубинах своей памяти богатейшие традиции устного народного творчества. Они поделятся сокровищами поэзии и откроют картину исторического прошлого своего народа такой, какой она запечатлелась в образах героического эпоса, полную драматизма и экспрессии. Старики расскажут и о могучих богатырях, и о священных местах, и многое другое…

В устно-поэтическом творчестве каждого народа есть жанры, которые своеобразно увековечивают историческую память предков — это предания и легенды. Их организующим эстетическим началом является исконная установка на достоверность, передача важной, с точки зрения носителей фольклора, информации. Находясь между собой во взаимосвязи и взаимодействии, эти жанры разграничиваются главным образом по типу информации о рассказываемых событиях и явлениях, отношением к действительности.

Легенда — устное повествование о давнем прошлом, в основе которого лежит сверхъестественный фантастический вымысел. Нередко чудесные мотивы и образы, имеют древние мифологические корни. Персонажи легенд — люди, животные — подвержены всевозможным превращениям, воздействию волшебных сил: девушка превращается в кукушку, человек — в медведя или вступает в брачные отношения с нечистым духом. Встречаются в башкирских легендах и образы демирургов, духов-хозяев природы, духов-покровителей животного мира, персонажи мусульманской мифологии, ангелы, пророки, сам всевышний, люди-великаны (алыптар). Говоря о характере повествования в легенде, необходимо отметить его фабулативность, включающую в себе последовательность изображения событий и традиционность форм сюжета; тенденцию, манеру подачи фантастического материала в реалистическом тоне. Последнее, обусловлено исконной ориентацией жанра на передачу правдоподобной информации.

Возникшая в глубокой древности, как объяснительные повествования, легенды прошли длительный путь развития, в процессе которого архаичные мотивы «обрастали» поздними напластованиями. Поэтому очень важно выявить в каждом отдельном произведении соотношение устойчивых и изменчивых элементов, чтобы определить историческую основу мотива, а затем выстроить однотипные явления в один ряд, изучить их в системе. И так, легенды и другие устные рассказы теснейшим образом связаны с народной жизнью, с его историей, верованиями, мировоззрением. В них своеобразно отражены разные ступени исторического развития народа и его социального самосознания. Самая ранняя публикация легенд записанных на территории нашего района относится к 1875 г.[30] история собирания, издания и изучения легенд Караидельского района небольшая и началась она только в 60-е годы прошлого столетия. Из научных публикаций можно указать книгу Л.Г.Брага «Сказки башкир»[31], в которых помещены две легенды: «Про бая, его дочек и Кизлярское или Девичье озеро»; «Ельдяк». Так же книгу «Татар халык ижады»[32], куда помещены записанные М.Закировым в д. Багазы пять легенд: Баязит урманы, Хусаин имэнлеге, Уч тиен, Шурэле каргаган ауыл, Алпамшалар.

В районе в деревне Байки-Юнусово существует древний могильник называемый в народе «Алыплар зираты», в деревне Балмазы есть местность называемый «Алпамша кэбере» и бытуют, связанные с ними, легенды.

В поисках народа Алп

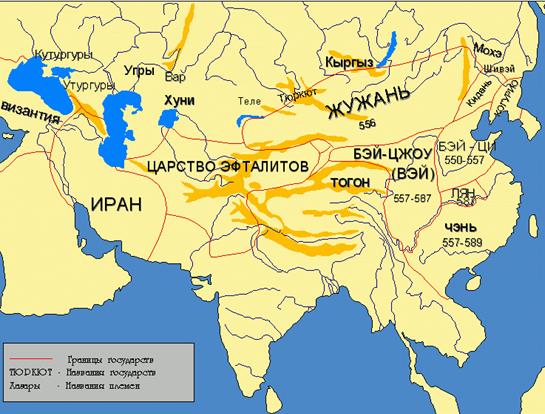

Известно, что тюрки называли эфталитов абдел-ами[33]. Всеми исследователями отмечено, что по эфталитам имеются обширное свидетельства древних китайских и западных источников.

Исходя из данных древнекитайских источников, можно заявить, что эфталиты — тюркоязычный народ, вышедшей из местной среды Средней Азии, вернее из Кангюя.

Западные историки об эфталитах оставили весьма ценные сведения. Укажем только на один пример из записок византийского историка. Современник и сосед могущественной эфталитской империи Прокопий Кесарийский (VI в.) эфталитов называет «белыми гуннами», дает исключительно достоверные и принципиально важные сведения. «Хотя эфталиты народ гуннский и [так] называется, они, однако, не смешиваются и не общаются с теми гуннами, которых мы знаем, так как не имеют с ними пограничной области и не живут вблизи них…, они не кочевники, как прочие гуннские народы, но издавна обосновались на плодородной земле. Они одни из гуннов белы телом и не безобразны видом, не имеют и образа жизни, подобного им, и не живут какой-то звериной жизнью, как те, но управляются одним царем и имеют законную государственность между собой и соседями, справедливость ничуть не хуже ромеов и, переев»[34].

Прокофий Кесарийский как современник и очевидец исторических событий середины VI в. предельно ясно указывает, что «эфталиты народ гуннский…, они не кочевники, издавна обосновались на плодородной земле…, они одни из гуннов белы телом и не безобразны видом…».

Этот же вывод подтверждает другой византийский историк Агафий: «Эфталиты — народ гуннский»[35]. На вопрос византийского императора Юстина II (VI в.): «В городах ли или селениях живут эфталиты?». Тюркский посол Мениах, прибывший из Средней Азии, отвечал: «Они — городское племя, господин».

Империя эфталитов (рисунок)

После смерти Аттилы его младшие сыновья (старший Илек был убит) Ирнек и Денгизик удалились с гуннами с Дуная на Восток, в Приазовье и Прикаспий[36]. Имя Ирнека засвидетельствовано в различных написаниях: Эрнах (Приск), Хернак (Иордан), Эрнек (венгерск. источники), Ирник («Именник болгарских ханов»), а в армянских источниках он, на наш взгляд, фигурирует под именем «царя гуннов» Херана, которое почти совпадает с вариантом у Приска Панийского — Эрнах. Не случайно И.Маркварт называет гуннов Херана «царской ордой»[37]. Мы также полагаем, что форма Эрнах, а тем более Херан в своей основе имеет тюркское Эрен. Отсюда эпическое — Алп-Эрен. О нем армянский историк Егише сообщает: «...Этот Херан... истребил в Албании персидские войска (в 451 г.) и в наезде своем достиг страны Греческой, и много пленных и добычи отправил из Греции и из Армении, и из Иберии, и из Албании»[38].

Известно также, что Херан (Эрен) был союзником армян в их борьбе против Сасанидского царя Йездигерда II и помог им в 451 г. разбить войска иранского шаха. В 460 г. гунны Херана были на стороне шаха Пероза и против албанского царя Ваче, поднявшего восстание против Сасанидов[39].

Согласно византийским и китайским источникам, термин эфталит не имеет явно этнической окраски, хотя означает выходцев из тюркской среды, из оседлого гуннского народа, даже потомков юечжи, «городское племя». Помимо общего указания, что эфталиты «белые гунны», в индийских источниках встречается вариант «хуна», а пехлевийско-зорострийская литература их называет как «хионы». Само название эфталит в различных источниках встречается до двадцати вариантах написания, при том ни один из них до сих пор не доказан как первозданное самоназвание создателей огромной империи эфталитов. Так, в сирийских источниках они именованы абдел и эпталий, в греко-язычных — абдел и эфталит, в армянских — хептал и тетал, в персидских — хетал и хайтал, а китайских искажено до неузнаваемости — е-да, и-да, е-дин, идань[40].

Вот какой спектр вариаций одного исторического термина, что показывает наличие почвы для лингвистических поисков. Кстати, лингвисты давно пытаются понять этимологию загадочного названия. Вопреки поискам этимологии в тюркоязычной среде, было предложено предельно простое решение: эфталит — происходит от древне персидского хапта (хафт–семь). Такое объяснение не имеет никакой почвы для доказательства, однако оно вошло в обиход без критики. Могущественный народ, сумевший создать огромную империю в Центральной Азии (V-VI вв.), неужели назвал себя и свое государство простой нечетной цифрой — «семь», «семерка», «семерица»? К такому утверждению нет никакого оправдания или объяснения.

Как видно, исторической науке возникла незаметная, но парадоксальная ситуация: все древние свидетели единогласно твердят об одном объективном явлении истории, но современный историк всячески старается его отрицать. Так, древние источники прямо и косвенно подтверждают, что так называемые эфталиты именно — гунно-тюркского происхождения, но современная наука упрямо и неуклюже тянет в сторону ираноязычных. Разве китайские источники не указывали на эфталитов как на ветвь тюркских племен. Разве дворцовые историки Византии не свидетельствовали, что эфталиты — это гуннский народ, точнее белые гунны, которые современной историками признаны как тюркоязычные. Разве арабские источники без всякой оговорки не называли эфталитов тюрками. Разве индусские источники под термином «хуна» подразумевали не хунну — не гуннов, выходцев из тюркоязычных сообществ. Этот перечень можно продолжить на примере других восточных источников по истории Средней Азии. Следовательно, правы те одиночные лингвисты, обратившие свои попытки поиска на сторону тюркоязычного мира, хотя им не удалось найти убедительное доказательство, но даже осторожные попытки встречены огульной отрицанием «иранистов». Надо также отметить, что до сих пор ни один историк-лингвист ещё не сумел доказать, что слово эфталит персидского происхождения. Упрямство и настойчивость в отрицании очевидных фактов истории достойны только сожаления.

На самом деле определение этимологии слова эфталит-эптамит-хептал-хайтал лежало на поверхности, и было доступно даже не специалистам по истории и лингвистики.

Ключ к решению проблемы дает арабский историк Балъами (Х в.), своим определением исторического термина хайатила (hayatila), видимо к Х веку ставшего во многом архаичным словом. В поздних восточных рукописях слово «хаятила» встречается только как воспоминание о далеких, давно забытых временах.

Историк Балъами в книге «Тарихи Табари»[41] писал: «Название «хайатила» (hayatila) является множественным числом от «хайтал» (haitаl), что на языке Бухары означает «сильный человек». На языке Бухары «сила» — хайтал (haitаl), и это слово в арабском языке изменено в «хайтал» (haitаl)»[42]. В.А.Лившиц определил, что в восточно-иранском хотано-сакском языке близкое слово обозначает «храбрый, доблестный»[43].

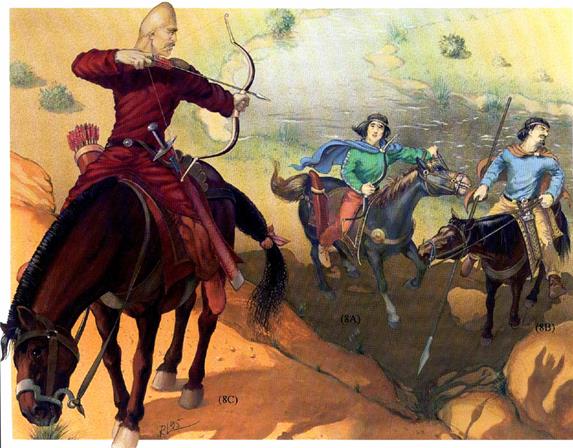

Итак, по древним источникам выяснено, что «хайтал» означает «сильный человек», «храбрый, доблестный». Попробуем разыскать аналог такого содержания на древнетюркском языке. Эврика! Такое слово есть! Самое известное и широко распространенное слово, означающее героизм, отвагу, храбрость, мужество героя, богатыря. Это существительное нарицательного порядка — АЛП и его производные АЛПАЛ, АЛПТАЛ, АЛПАГУТ, а также собственные имена: АЛП ЕРТУНГА, АЛП ТЕГИН и др[44].

Эфталитские монеты

Алп — согласно древнетюркскому словарю имеет множество значений: 1. Герой, богатырь, витязь; 2. Отважный, храбрый, смелый; 3. Отвага, храбрость, мужество; 4. Меткий стрелок. В словаре приведены примеры из письменных памятников VI-ХI вв., большинство которых прославляют мужество богатырей военной свиты. В манихейском тексте из Турфана говорится, что «правил государством (Эл) с мужеством и доблестью (алп)». Сочетание слов Алп+эль — Алпэль или Алпэли означает «Страна богатырей», «Государство богатырей», где Эль (Ел) — племенной союз, народ, государство, страна[45].

Алп-тал — Алптал означает буквально «Алпоподобные», «Отважные витязи» (+тал — суффикс, образующий прилагательное)[46].

Вооружившись данными древнетюркского словаря, вернемся к определениям древних источников и критически рассмотрим метаморфозы отдельного исторического термина вследствие фонетических искажений.

Часто повторяемый и ныне принятый за основу в исторических трудах термин Эфталит состоит собственно из существительного и аффикса: Эфтал+ит. Эфтал повторяется в источниках в форме эптал, хептал, ефтал, хефтал. Все эти вариации написания одного исторического термина, встречается у разных народов, по созвучию очень уж близки, и напоминают древнетюркский термин Алптал (витязеподобный), а с аффиксом+ан Алптал+ан — Алпталан (+ан — аффикс образующий множественное число или существительное результата, предмет действия от основ глагола)[47] получил имя предводителя эфталитов Эфталана. Это предварительное приближение. Историк Феофан Византийский (VI в.) по свежим следам событий как свидетель писал: «После того, как царь эфталитов Эфталан, от которого и народ получил имя, победил Пероза, персы потеряли эти места»[48]. Поскольку слово «эфталиты» сильно искажает самоназвание представителей народа, то надо полагать, соответственно искажено и имя царя «Эфталана». Древнетюркские источники называют более десяти имен тюркских правителей, чьи имена начинаются словом Алп: Алп Кутлуг, Алп Тархон, Алп Тогрул, Алп Тегин, Алп Турмиш и др. Для нашей темы особый интерес представляет имя царя Алп эр Танга (Алп эр Тўнга), которому посвящены фольклорные стихи, его трактуют как «легендарного» правителя Турана, к которому возводится генеалогия тюрских Караханидов[49]. Поскольку государство Караханидов (Х-нач. ХIII вв.) в Мавераннахре историческая реальность, то их генеалогию без фактического обоснования нельзя считать легендарным. Такое мнение о легендарности генеалогии Караханидов, впервые высказанное В.В.Григорьевым в конце ХIХ в.[50] и поддержанное В.В.Бартольдом, до сих пор кочует по изданиям[51].

В.В.Бартольд свое мнение обосновывал весьма четким аргументом, что царь Турана никак не может быть назван Афрасиабом, ибо это имя — не тюркское. Как будто предвидя такое заблуждение в будущем, ещё при зените славы Караханидов, два ученых — лингвист Махмуд Кашгари и придворный чиновник — поэт Юсуф хос Ходжиб независимо друг от друга, оставили разъяснение, что Афрасиаб — тюркский правитель и его тюркское имя Алп Эр Тонга, героические подвиги, которого воспеты в поэтических строках Х в.

Юсуф хос Хаджиб, находясь на высокой службе при дворце Караханидов, в дидактической эпопее «Кутадгу билик»[52] — «Благодатное знание» напоминает — Подстрочный перевод:

Это имя одного из тюркских беков — известно,

Его звали Тонга Алп Эр — свято известно.

Таджики звали его Афрасиабом,

Этот Афрасиаб взял — награбил (ряд) стран.

Тут выясняется ещё важное обстоятельство связанные с именем Алп Эр Тонга или Эр Тонга Алп. Согласно словарю Махмуда Кашгари: Алп — герой, богатырь; Эр — мужчина, молодец, богатырь, воин; Тўнга — тигр; кличка, прозвище[53].

Отсюда имя царя Алп Эр Тонга по смыслу обретает особую значимость: Герой-Воин-Тигр или Тигр-Воин-Герой или Отважный-Воин-Тигр. Время правления Алп Эр Тонга — Афрасиаба согласно преданиям генеалогии Караханидов примерно совпадает с эпохой господства Эфталитов в Центральной Азии V-VI вв. Поэтому вполне оправдано сопоставление этимологии исторических имен — названий Эфтал–Эптал–Алптал–Алпталан с Алп Эр Тонга — Тонга Алп Эр. По нашему мнению имя эфталитского правителя Эфталан — Алпталан напоминает и близок к Алп Эр Тонга. Если принять во внимание, что Эфталан — Алп Талан искаженное воспроизводство имени царя византийскими историками, то идентичность Алп Талан — Алп Эр Тонга становится правомерной наряду с Алп Тегин, Алп Тархан, Али Тогрул. Монументальный башкирский эпос об Алпамыше по героическому содержанию, несомненно, напоминает далекие отголоски кочевничьей жизни, в частности, эпоху эфталитов — алпоподобных витязей.

Почти одновременно с эфталитами, примерно на тех же местах героических походов, на арене истории появились отважные люди — хиониты и кидариты, о подвигах которых сохранились отрывочные свидетельства летописей того времени. Сосредоточим внимание на исторические свидетельства о хионитах. Впервые это название встречается у армянского историка Аммиана Марцеллина как «хиониты и евсены (еусены)», против угрозы, которых в 346/47 г. Сасанидский шах Шапур II был вынужден, направится на восточные границы своего государства, позже шаху удалось заключить союзный договор с «отдаленнейшими народами» — «хионитами и геланами»[54].

Через 12 лет, в 359 г. хиониты в составе Сасанидских войск принимают участие в сражении у сирийского города Амиды. Притом возглавлял хионитов царь Грумбат — «новый царь хионитов, человек средних лет, уже покрытый морщинами, правитель выдающегося ума и прославленный множеством побед. Вместе с ним был его сын, красивый юноша, который пал в бою[55].

Видимо, Аммиан Марцеллин был очевидцем героического сражения у города Амиды, оставил подробности прощания с умершим сыном Грумбата, выделяя юношу «ростом и красотой превосходивший сверстников»[56]. Особо отмеченная красота погибшего юноши была использована современными историками как явный фактор, выделяющий хионитов от гуннов. «Сказанное западным писателем о внешности этого юноши, представителя племени хионитов, что он был хорош собою, красив, едва ли могло быть выражено в таких словах, если бы он имел сходство с гуннами»[57]. Историк соглашается с мнением и будто гунны, т.е. тюрки — эфталиты, по внешности также «безобразны», ибо Агафий (VI в.) утверждал: «Эфталиты — народ гуннский»

Между тем, сирийский историк Мешу Стеллит ещё в начале VI в. свидетельствовал, что «Хиониты, которые суть гунны»[58].

На фоне утверждений исторических первоисточников диссонансом звучит сетование Б.Г.Гафурова о сложности проблемы происхождения хионитов и удивляет его дипломатично обтекаемой, но категорически формальный вывод: «Итак, хотя уверенно можно отказаться от точки зрения сирийского автора VI в. о тождестве с гуннами, пока нельзя в противовес ей выдвинуть законченную теорию происхождения хионитов. Можно утверждать лишь, что хиониты скорее всего были ирано-язычными племенами среднеазиатского происхождения»[59]. Историк по существу не признает свидетельства документов источников (VI в.) о происхождении хионитов из среды гуннов-белых гуннов по той причине, что они написаны иностранцами. Однако, такое же утверждение имеется в именно ирано-язычных документах, которые игнорировать нельзя. Так, в «Бахман-Яште» пехливийский текст сообщает с великим сожалением о поражениях Сасанидов от иноземцев, среди которых упомянуты хионы, красные и белые хионы. «Царство и верховная власть перешла к рабам, которые не были иранцами, а такими, как хион, турк, хафтал, тибетцы, горцы, китайцы, согдийцы, византийцы, красные хионы и белые хионы. Они стали царями в Иран, моей отчизне»[60]. Отсюда ясно, что для Ирана хионы, тюрки, хафталы, как и другие, предстают как иностранцы и как не иранцы. Возражать такому документу, нет никакого основания.

В знаменитой пехлевийской «Авесте» упоминаются «хийаона» как враги Зороастра, враги праведного Виштаспа «плохие» и «неверные» кочевники. По заключению Ф.Альтхайма «Хийаона появляются, следовательно, вместе с одним сакским племенем между Оксом и Яксартом»[61]. При такой версии, по мнению Г.Бейли остаются неясными многие вопросы (когда они откочевали на северо-восток, как они соотносились с хуннами и т.д.). «Действительно, при современном уровне знаний мы не можем ни ответить на эти частные вопросы, ни прийти к какому-либо строго обоснованному ответу относительно проблемы соотношения термина «хийаона» с историческими хионитами»[62]. И, наконец, признание «как сложна проблема происхождения хионитов в целом»[63].

Сам не замечая, Б.Г.Гафуров на другой странице[64], ссылаясь на надписи эфталитских монет, извлекает следующее принципиально важное, но путанное заключение: «Самоназванием эфталитов являлось хион (на монетах OIONO), следовательно, эфталиты — одна из ветвей хионитов»[65]. Если самоназвание хион, то откуда появилась многообразие названий — эфталиты, хафтал, эптал, хайтал и др. Откуда известно, что эфталиты всего лишь одна из ветвей хионтов?

Ещё Р.Гиршман на эфталитских монетах расшифровал надпись — легенду как «Эфтал — царь хионов», где первое слово, по его мнению, название правящего рода, а третье — самоназвание племен[66]. Отсюда вывод о тождестве эфталитов и хионитов, что является принципиально важным открытием. Однако понимание легенды монеты вызывает возражение. По нашему мнению, текст, состоящий из трех слов, следует понимать в значении «Богатырь царь Хион» или «Отважный царь Хион». Отсюда вывод: Алпал — Эпитет царя, Хион — имя царя, соответственно хиониты — подчиненные последователи царя Хиона. Возможно и другое толкование наподобие «Темур бек барлос» или «Тарагай бек барлос», т.е. «Алптал царь хион», где хион означает принадлежность царя к племени с таким названием, а «Алптал царь» предстает героическим эпитетом, почетным прозвищем подобно тому как «Сахибкиран Темурбек» или «Иван Грозный». Наконец, добрались до сути дела: что означает слово «хион»? До сих пор историки из древних источников — свидетельств современников эпохи хионитов-эфталитов выделяли слово «хионы» — «хиониты». В эфталитских монетах отштамповано слово OIONO и читается как «хион». Древнеперсидская рукопись — священная «Авеста» указывает на «хиаона» с «приостренным шлемом и острым щитом», что напоминает саков, скифов и массагетов Средней Азии, которые изображены с остроконечными шапками на древних рельефах Ирана. У башкир сохранилась легенда о древнем племени hэyен, от которого якобы происходят уйгуры, живущие в Китае, Киргизии, Казахстане, и башкиры. В шежере башкирского племени юрматы происхождение его возводится к Яфесу (Яфету) и его сыну Тюрку.

Отсюда предварительное приближение к истории: «Хионы» несомненно, одно из древнейших племен Средней Азии. Неужели столь древнейшее название так быстро и бесследно сошло с арены истории? Надо полагать, что исследователи в истории средневековья народности под названием «хионы» не нашли. Отсюда тупиковое положение с решением проблемы хионитов-эфталитов. Однако, нам посчастливилось обнаружить следы этого слова в несколько другой окраски в средневековых рукописях.

Сущность искажений в написании местных терминов, в том числе и тюркских, на древних источниках, начиная от античных историков на западе, кончая китайскими летописями, создавала порой непреодолимые трудности перед современными историками. Для решения проблемы этнонима ХИОН нам придется сделать небольшой экскурс по одной особенности древнетюркской лексике, которая общеизвестна и неоспорима. Древнетюркские правители носили высокий титул — QAAH — QAYAH (КААН — КАГАН). Эти термины на восточных рукописях (персидские, арабские) отражены как ХААН, ХАКАН, ХАН, в последствии остался единой термин ХАН в значении царь, правитель. Точно также название народности киргиз (QIRYIZ) писали хирхиз, карлук (QORLUQ) — харлух. Царевну или просто госпожу называли катун (QATUN), писали хатун, ныне хатын означает женщину, жену.

Ещё В.В.Бартольд сделал замечания, что «арабские и персидские авторы этих времен пишут киргиз — хирхиз, как вообще буквой Х, в то время передавали тюркской гортанной К (Q — К), писали, например, у персидских авторов харлух, вместо QАRLUQ». Нечто подобное искажение при написании слов могло иметь место и в более древних источниках античности.

В этом отношении примечателен исторический труд Рашид ад-Дина (1247-1318) «Джами ат-таворих», составленный по указанию Чингисида Хулагухана на основе свидетельств старцев, воспоминаний, а также в части древностей различными легендами, преданиями по истории предков тюрко-монголов. Поскольку данный труд составлен при дворце монгольского хана, то естественно многие исторические события, названия и имена освещены с тенденцией выпячивания заслуг монголов. Тем не менее, для нашей темы имеет особое значение отдельные сведения, касающиеся именно древней истории[67].

Рашид ад-Дин пишет «о тюркских племенах, прозванием которых в давнее время было монголы, от которых появилось много племен…»[68]. Здесь упоминается о появлении племени кият[69]. Глава первая четвертого раздела посвящена «тюрко-монгольским племенам…, происшедших от рода нукуз и кият…»[70]. В легенде Рашид ад-Дина имеется исторически «рациональное зерно». Название, родя КИЯН, связывается с мощной водной стихией: «По монгольский КИЯН значит «большой поток», текущий с гор в низину, бурный, быстрый и сильный. Так как кияны были отважны, храбры и крайне мужественны, то эти слова стали их именем. Кият — множественное число от Киян; их в древности называли Кият[71].

Эфталиты (рисунок)

Древние хионы и хиониты также были отважны, храбры и мужественны, что сближает их с киянами и киятами. Если взглнуть на оригинал с арабской графикой летописи термин киян получит форм — QIYAN, что равноценно древнему XION. Название племени КИЯТ в оригинале QIYОТ, что отдаленно напоминает древних хионитов. Поскольку на восточных рукописях встречается название загадочной страны как Хаётила — Хаятила и это слово впервые встречается у арабского историка Балъами (Х в.) как множественное число от Хайтале, то древний исторический термин можно трактовать как QIYOT ELI — Кият эли, Киёт эли, отсюда получим древнее название Хаётила — Хиятила (EL — ЭЛЬ — страна), в переводе означает «Страна Хиятов (хаятов)».

Интересно в этом отношении документы с гор Муг. Мугские документы имеют большое значение для реконструкции этнополитической истории не только районов Верхнего Зеравшана, но и куда более обширных территорий в первой четверти VIII в.н.э. В этих документах упомянуты свыше шестидесяти топонимов, значительная часть которых относится к бассейну Верхнего Зеравшана Группа топонимов относится к территориям вне верховьев Зеравшана. Нас здесь привлекает топонимы Хайтталь (Хутталь) и Вашгирд (Waskrt). Если углубиться в историю на тысячелетие назад, столицу Хорезмского государства, находящийся на правом берегу Амударьи, называли Кият. Кият известен в истории как КАТ (название народное), КЯТ (в русской литературе).

Чтобы развеять окончательно сомнение вернемся к высказываниям Балъами (Х в.) относительно значения хайтал и хаятила. Арабский историк, надо полагать, со слов информаторов или из более ранних арабских рукописей определил, что «на языке Бухары «сила–хайтал». Тут уместно вспомнить наблюдение В.В.Бартольда о том, что «мусульманские географы черпали свои сведения из книг, большей частью не называя своих источников и не предупреждая читателя, что ему говорят не о том, что есть теперь, а о том, что было когда-то, иногда на несколько веков раньше»[72].

Именно такая ситуация наблюдается у Балъами, который сообщает о событиях пяти-шести вековой давности, и здесь вполне возможны искажения отдельных терминов, что часто связано со спецификой арабской графики. Учитывая эти обстоятельства можно уверенно сказать, что слово «хайтал» представляет не только явное искажение оригинала — алптал, но даже подогнано под другое известное слово «хаятила». Даже в такой подгонке эти два слова имеют разные корни. Хайтал — Алптал (Алп+тал) образован от слова «Алп», означающего «силу», «мощь», «храбрость», «отвагу».

Термин «хаятила» имеет совершенно другой корень, отличную от «Алп». Балъами был отчасти прав, когда писал, что «название хаятила (hayatila) является множественным числом», но не от «хайтал», а от этнического названия ;иёт — хиёт (кият — хият) с добавлением слова «эль» — «ил» — «эли», означающего — страну, народ, племенной союз, государство. Сочетание двух слов — «хиёт+или» — «Хиётили» превратилось в Хиётила — Хаётила. В арабской графике согласные «а» и «и» часто не пишутся и поэтому в произношении — при чтении возникает естественная путаница.

Таким образом, выяснятся, что Балъами (Х в.) как множественное число обозначил понятие «Страна хиятов (киятов)», «Государство хиятов», что выражено словосочетанием «Хиётэли» — «Хиётила».

Аксыны

Обратимся еще раз к сведениям Прокопия Кесарийского « …Хотя эфталиты народ гуннский и так называются, они, однако, не смешиваются и не общаются с теми гуннами, которых мы знаем, так как не имеют с ними пограничной области и не живут вблизи их…, они не кочевники, как прочие гуннские народы, но издавна обосновались на плодородной земле… Они один из гуннов белы телом и не безобразны видом, не имеют и образа жизни, подобного им, и не живут какой-то звериной жизнью, как те, но управляются одним царем и имеют законную государственность, соблюдая между собой и соседями справедливость не хуже ромеев и персов».

Судя по надписям на эфталитских монетах, выполненным греческими буквами на бактрийском языке, самоназванием эфталитов было хион (на монетах OIONO)

Хион? Попробуем разыскать аналог такого этнонима среди родоплеменных названий башкирского народа. Эврика! Такой этноним есть! Это хыун, суун. «Издавна обосновались на плодородной земле…» Обратим на эти слова Прокопия Кесарийского. Плодородным земли бывают только в поймах рек. Еще задолго до прихода в Среднюю Азию хионы (хыуны, сууны) были соседями или, вероятнее всего, дочерним племенем ун (хун, гун). Пока мне не известным обстоятельствам они оказались территориально разделенными. Этноним хыун, суун в этом аспекте расчленяется на элементы хыу, су тюркское обозначение понятия «вода», «водные», «живущие у воды» и ун (наименование племени, народа). «Они один из гуннов белы телом». Из этого сообщения можно сделать вывод, что вследствие этого они были прозваны «аксын» (белотелые) или «акхыун», «аксуун» (западные унны).

Как считают многие тюркологи, цветовые определения часто связаны с символической цветовой характеристикой стран света. Кара «черный» — север; хары или ак «желтый» или «белый» — запад; кызыл «красный» — юг; кук — «голубой» восток.

Р.Г.Кузеев пишет: «…С учетом данных исследований последних десятилетий, историческая интерпритация сведений средневековых (западных и восточных) источников о башкирах возможна лишь на широком историческом фоне, разработанном, прежде всего по местным источникам. Только на основе синтеза автохтонных источников с ранее известными памятниками можно будет восстановить древнюю и средневековую историю башкир во всей ее сложной взаимосвязи с окружающим миром»[73].

Вооружившись этим принципом, попробуем продолжить поиск.

В Башкортостане нередко встречаются топонимы и гидронимы Аскын. Так, например, в Архангельском районе река и д.Аскын, в Аургазинском районе около д.Н-Лаканды гора Аскын и т.д. Р.З.Шакуров выясняя семантику топонима Аскын обращает внимание, что в документах Брег-коллегии от 1753 года, и в других документах XVIII века этот топоним употребляется как Аксын и делает заключение, что это изначальная форма топонима. А переход Аксын в Аскын объясняет явлением метатезы в языках многих народов мира[74].

Многоступенчатая родоплеменная структура кочевников допускает возможность присутствия подродов, практический в составе любого племени. Попробуем наглядно проиллюстрировать процесс, который в общем-то характерен для всех кочевников, но далеко не всегда ухватим, а точнее, ухватим лишь в определенный (можно сказать, в качественный) момент развития. Речь идет о таком моменте, когда происходит «забывание» древних родовых названий и «утверждение» новых.

Новые названия соответствуют образованиям, возникшим в результате членения старого рода, выделения из него 1-2 или более дочерних организаций или, наконец, заново сгруппировавшимся на развалинах полностью распавшегося прежнего рода. Первоначально в названиях вновь возникших образований удерживался в качестве составной части этноним старого рода, например: сыуун (сыун, сун, сын, хуун, хыуун, hыуун, чин). Затем появляется второе название, в котором, естественно, основным элементом становится новый этноним: аксун, аксын. Как видим, элемент ун исчез. Далее в результате выделения дочерних родов уже из новообразованного рода прибавляется к старому этнониму новое, например: балааксын, балакчин, балыксы. (ср. балакатай, балаусын «половцы»). В документах начала XVIII встречается в форме Балакчинская (1725-1726 гг.), Балыхчинская(1730), Балыкчинская (1735), Балахчинская (по Рычкову)[75].

Новые названия и организации, их носящие, постепенно приобретают самостоятельность. Включив в свой состав те или иные компоненты, новые роды могут несколько изменить этнический состав, обрастают преданиями, генеалогиями, тамгами и т.д., словом, как социальные организмы, ведут себя подобно «настоящим», старым родам. Естественно, что сравнительно быстро происходит лишь завершающий момент процесса, когда его сущность просматривается особенно отчетливо. Но и эта быстрота относительная, измеряемая многими десятилетиями, на фоне же двух тысячелетий кочевнической истории несколько десятилетий действительно не очень большой срок.