Хамидуллин С.И. Исторические гунны и их потомки

Среди северных хуннов, ушедших на просторы Приуралья и Прикамья выдвинулся вождь Баламбер (или Баламир). Под командованием которого хунны разгромил Аланию и Готское королевство в Причерноморье. Башкирские этногенетические предания сохранили память о нем. В ряде родословных-шежере, публиковавшихся в 20-х годах XX века, утверждается, что «хан хунских турок Баламир» является родоначальником башкир племени Минг. Рассказы о нем имели широеое хождение среди башкир еще в начале XIX века. Писатель-декабрист П.Кудряшев (1797-1827 гг.) передает следующий рассказ, записанный им во время службы в Оренбургской губернии: «башкиры рассказывают, что на том самом месте, где находится ныне пригород Билярск, был прежде болгарский город Булумер или Буляр, в котором имел пребывание один из храбрейших государей. Сей государь одержал многочисленные и блестящие победы над разными народами, от которых собрал несметное богатство…». За 200 лет своего пребывания в степях Южного Урала, Казахстана и Прикамья, хунны активно смешивались с местными сармато-аланскими и угорскими племенами. В результате этих этнических контактов образовался ряд метисных этносов — унногундоры («уннские гундуры»), унугуры («уннские угры»), эфталиты («белые унны»), в сотаве которых собственно уннский элемент, так называемые «природные унны» Прииска Панийского, было весьма незначителен. Что касается савиров или суваров, то они, вероятнее всего, были финно-уграми, подвергшимися тюркизации. В Хазарском каганате они были самым многочисленным племенем.

Движение гуннов в Европу нашло отражение в башкирском фольклоре. Например, некоторые башкирские сказания перекликаются с гуннскими легендами об обретении родины, записанными византийскими авторами. Этот сюжет неизменно связывается с чудесной помощью того или иного животного. Агафий (VII в.) и Иордан (VI в.) пишут об олене, но Созомен (V в.), впервые изложивший эту легенду, говорит о быке: однажды «преследуемый оводом бык перешел через озеро и за ним последовал пастух; увидев противоположную землю, он сообщил о ней соплеменникам. Другие говорят, что перебежавшая лань показала охотившимся уннам эту дорогу, слегка прикрытую сверху водою. В этот раз они возвратились назад, с удивлением осмотрев страну, более умеренную по климату и удобную для земледелия, и доложили правителю, что они видели. Сначала они с небольшими силами попробовали бороться с готами, а потом совершили нашествие с огромными полчищами, победили готов в бою и захватили всю их землю»[13]. Из приведенной легенды следует, что бык вывел гуннов на земли Готского королевства в Северном Причерноморье. Большинство ученых считает, что речь идет о переходе гуннов через занесенный илом Керченский пролив в Крым. Аттила, даже по прошествии целого столетия, в своей речи перед битвой на Каталаунском поле вспоминал о пути гуннов в Европу через Меотиду (Азовское море). «Кто же, наконец, — восклицал Аттила, — открыл предкам нашим путь к Меотидам, столько веков пребывавший замкнутым и сокровенным?»[14]. А. Бернштам считал, что бык был тотемом царского рода хуннов[15]. Если это так, то данное предание нужно понимать не буквально, а в смысле покровительства гуннам их предков в образе тотема-быка.

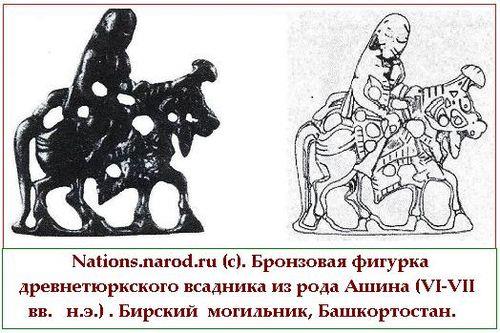

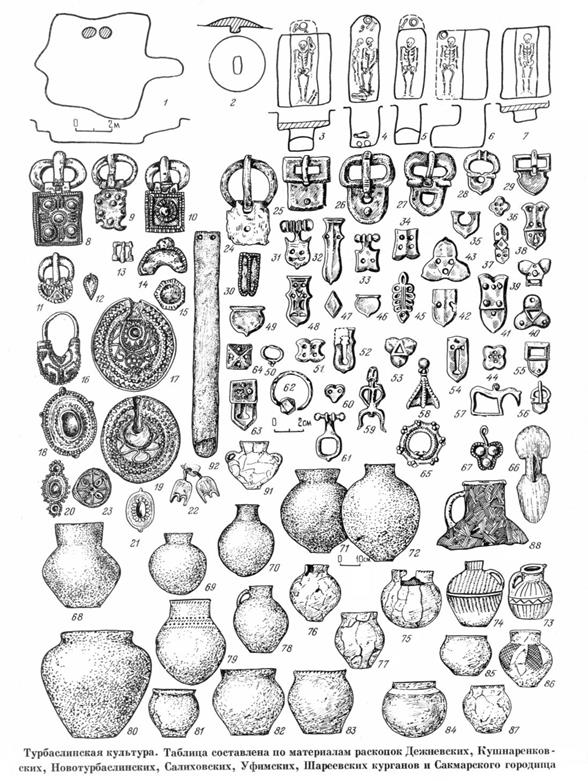

Сюжет об открытии быком пути является лейтмотивом башкирского эпического сказания «Кунгур-буга» («Бурый бык»). Вопреки названию, в нем рассказывается о бурой тёлке, выведшей свою хозяйку к отчему дому по непроходимым лесам и горам. Сходство мотивов гуннской легенды и башкирского сказания очевидно. Показательно, что начинается оно с рассказа о том, что северные башкиры пришли на помощь южным, на которых напали «хунские турки»[16]. Таким образом, башкирский эпос не только донес до наших дней память о хуннах, но и сам, по сути дела, является искаженной версией их легенд. Очевидно, что хранителями сказаний и легенд о «хане хуннских турок» Баламире и «Кунгур-буге» были группы населения, этнически или исторически связанные с европейскими гуннами, впоследствии вошедшие в состав южно-уральских башкир. На вероятность этого указывают данные археологии. Вопреки мнению некоторых исследователей о том, что европейские гунны не оставили после себя потомков, данные археологии говорят другое. Например, Тураевский могильник в Прикамье связывается именно с гуннами[17]. Носителей турбаслинской культуры на территории Башкортостана он связывал с «тюрко-угорскими» племенами[18]. По мнению ряда исследователей, турбаслинцы были потомками сарматских племен Волго-Донья, сформировавшихся в результате взаимодействия с европейскими гуннами[19].

Если, исходя из данных фольклора и археологии, с определенной долей вероятности можно утверждать о вкраплениях в состав позднейших башкир этнических групп, связанных с европейскими гуннами, то назвать их потомков не представляется возможным. Тем не менее, память о гуннском происхождении отдельных башкирских родов сохранялась до последнего времени. Известный собиратель башкирского фольклора XIX века М.В.Лоссиевский писал: «Чабаталы, то есть припущенники (чабаталы значит «лапотники»), называют коренных башкир-вотчинников, потомков древних башкир-кочевников — хуннами, признавая за ними самостоятельное наречие, как, например, самостоятельно наречие малороссийское, так что коренных башкир от остальных, именно от чабаталы и мещеряков, алатырей и тюменей, — легко отличить по твердому грубому их говору»[20].

Кто же ты мой предок?

История России корнями уходит в историю многих государств и народов, когда-либо проживавших на территории от Балтики до Тихого океана. Каждый россиянин может считать себя потомком любого древнего жителя Евразии, которая представляла собой в веках «гигантский котел этнической переплавки» бесчисленных больших и малых народов.

В средневековой археологии Южного Урала можно выделить два периода, обозначенными понятиями «ранее средневековье» и «позднее Средневековье». Первый период охватывает время с 5 по 9 века н.э. и связан с существованием в регионе бахмутинской, турбаслинской, кушнаренковской и караякуповской археологических культур. Второй период наступает с исчезновением этих культур, что, возможно, связано с уходом их носителей с Южного Урала и его заселением новых пришельцев: печенегов, огузов, кипчаков в степной полосе, носителей памятников постпетрогромского (мрясимовского) и чияликского типа в лесостепной полосе. Хронологические рамки второго периода устанавливаются с конца 9 вплоть до конца 14 века, так как более поздние памятники археологам обычно не изучаются.

Крупную роль в этнических процессах в Приуралье и Поволжье принадлежат уграм, тюркам (гунны, тюрки). О месте и времени формирования угорской общности существуют различные взгляды. Не вторгаясь в эту специальную область, представим лишь краткий обзор теорий и гипотез по проблеме, необходимый нам в качестве предпосылки для решения вопросов касающиеся нашей темы.

Западносибирская гипотеза формирования угорской общности. Наиболее обстоятельно она разработана В.Н.Чернецовым, который считал, что распад уральской общности на западную (прафинско-пермскую) и (праугорскую и самоедскую) произошел еще в эпоху мезолита. Если прафинско-пермская подобщность развивалась в Волгл-Камье, то праугорская и самоедская подобщность — в Зауралье и Западной Сибири, причем уже в эпоху неолита и бронзы «урало-западносибирская культурная общность» распространились на восток, вплоть до Енисея и далее, так и «к северо-западу от Среднего Зауралья».

Надо признать, что миграция финно-угорских и самодийских народов на Евразийском континенте на исторически обозримом периоде, а также материалы по этноисторическим контактам в эпоху древности, накопленные археологией и объясняющие современную карту расселения упомянутых народов, — делает гипотезу о западносибирской прародине угров достаточно убедительной. Это заставляет на современном уровне наших знаний отдать этой теории предпочтение.

Таким образом, хронология социально-этнического развития угорских в том числе древнемадьярских) племен Западной Сибири определяется в рамках около середины I тыс. до н.э. древние мадьяры отделяются от угорской общности и в условиях лесостепной области к рубежу нашей эры переходят к кочевому скотоводству. Здесь, в среднем Прииртышье и Зауралье, угорское население, по крайней мере, его южная часть, находится в тесном соприкосновении с сарматами, а с началом гуннского движения испытывает воздействие тюркоязычных племен. С IV века н.э., а возможно и раньше, угры появляются к западу от Урала. Их миграция в Восточную Европу была, очевидно, вызвана движением гуннов.

Как видно из всего выше изложенного из многих проблем, которые остаются дискуссионными, наиболее крупной является вопрос о времени и масштабах проникновения ранних тюрков в Приуралье. В связи с принципиальным значением этой темы остановимся на ней подробнее. Существует несколько точек зрения. Первая (П.И.Шафарик, С.Е.Малов, С.И.Руденко, Н.А.Мажитов) согласно которой тюрки на Урале жили в середине I тыс. до н. э.

Другая точка зрения (В.Ф.Генинг, А.Х.Халиков, Н.А.Мажитов с оговорками), которая сводится к идее «неоднократной добулгарской тюркизации Приуралья и Поволжья и о решающей роли этого процесса в формировании тюркоязычных народов края». Тюркизация населения Поволжья и Приуралья происходит, по мысли А.Х.Халикова, в эпоху гуннских передвижений и возвышения Хападнотюркского каганата (III — IV вв.). На заключительных этапах периода (в VI-VII вв.), в результате значительных миграций тюркских племен в Волго-Приуральском районе складывается «этническая основа татар Поволжья и башкир Приуралья».

Археологическое обоснование концепции опирается на установленные факты, свидетельствующие о существенной смене населения Среднего Поволжья и Башкортостана в III-IV вв. Изменения в этнографическом составе начинаются с III — IV вв. В Прикамье появляются памятники нового типа, которых А.Х.Халиков предлагает считать раннетюркскими.

А Р.Г.Кузеев пишет: «Имеющийся же материал об этническом составе населения Башкортостана в III-IV веках пока не позволяет говорить о сколько-нибудь существенной роли тюркского компонента в эту эпоху. Пришлые тюркское или, что вероятнее, тюркизировнные группы растворились в составе местного финно-угорского населения. Массовое проникновение кочевников на южный Урал, четко просматривается лишь с VIII-IX вв.». «Гипотеза о проникновении тюркского населения в Среднее Поволжье и Приуралье, начиная с гуннской эпохи, теоретически оправдана и, по словам Г.Ф.Дебеца, «вероятна и полезна», «хотя остается только гипотезой». Однако «вероятность» раннетюркской экспанции в Камско-Бельский регион едва ли реализовалась в сколько-нибудь значительных масштабах, а в гуннскую эпоху, вероятно, не реализовалась вообще.

Не следует забывать, что гуннский союз в Зауралье и в прилегающих степях сложился в значительной степени за счет автохтонных племен — аланов, угров, охотничьих племен лесной полосы и кочевников предкавказских степей[21], а тюрки в Западнотюркском каганате «были в абсолютном меньшинстве» и «стали каплей в море покоренных областей»[22].

По мере движения на запад гунны, а позднее древние тюрки теряли преобладание в своем составе тюркского элемента, хотя, конечно, будучи господствующей элитой в соответствующих конфедерациях, они передавали привнесенную ими с востока культуру и язык местным племенам. Немаловажное значение имеет и то, что основные районы гуннской и древнетюркской экспансии лежали южнее нашей территории. Гуннам и тюркским кочевникам в периоды их политического возвышения не было смысла обращать свои взоры на Волго-Камье — на периферию магистральных путей их движения, где отсутствие городов и суровая природа не сулили им ни добычи, ни привольного образа жизни.

Изложенное выше вовсе не означает отрицания роли гуннов и тюрков Западного каганата в этнической истории Башкортостана и башкир. Однако в основном оно было опосредственным и осуществлялось в двух направлениях. Гунны во II-III вв., тюрки каганата в VI в. В процессе движения на запад, в степях северного Приаралья и южной части Западной Сибири, оказались в окружении угорских племен[23]. Подчинив эти племена и смешавшись с ними , сравнительно немногочисленные гунны и позже тюрки, вероятно, заметным образом изменили свой облик. Зато тюркский язык пришельщев «получил господствующее положение у связанных с ними угорских племен»[24]. Видимо, это преувеличение в отношении гуннской эпохи и еще меньше применимо к древним тюркам, языковое влияние которых в Восточной Европе оставило немногочисленные следы. Другим направлением этнического влияния гуннов и древних тюрков, которое сказалось позже, но для этногенеза башкир в конечном итоге оказалось более существенным, были консолидация тюркских родоплеменных образований в средней Азии и внедрение тюркской кочевнической культуры среди племен, расселившихся на главных путях их движения в Приаралье, прикаспийские степи и на Северный Кавказ. Однако тюркские и тюркизированные племена — наследники гуннов, древних тюрков и ассимилированное население Приаралья и Северного Кавказа — значительными группами двинулись на запад и север лишь в конце VII и даже позднее, в VIII-IX вв.»

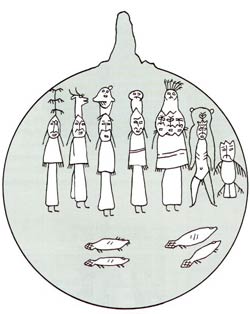

Бронзовая бляха с изображением зооантропоморфных

духов-покровителей. Истяцкий клад. II в. до н. э. — II в. н. э.

Как обычно кочевники двигаются по маршруту, на котором было меньше крупных водных преград.

Если взглянуть на географическую карту то на пути кочевников двигающихся с Азии в Европу лежит Урало-каспийская равнина, которая с юга ограничивается Каспийским морем, с севера Уральскими горами, а по ней протекает две крупнейшие реки: Урал (Яик) и Волга. Возьмем только реку Урал, длина которого около двух с половиной тысячи километров, а ширина в среднем течении в начале лета достигает 18-20 километров, в нижнем течении вообще около 35 километров. Для кочевников это почти непреодолимая преграда. Чтоб попасть в Европу надо было идти, или на юг и обойти Каспийское (Хазарское) море, или двигаться на север в поисках брода, и, переваливаясь через Уральские горы двигаться на запад или на север. Это древний путь был известен еще в древности.

Чтоб аргументы были более убедительными, обратимся к истории завоевательных походов монголов. Первый поход в Европу был организован через южную оконечность Каспийского моря с выходом на Кавказ и приазовские степи. Второй поход. Обратимся к первоисточникам. В «Сокровенном сказании» или «Тайной истории», анонимной монгольской хронике 1240 г. сказано, что в 1207 г. старший сын Чингизхана «Чжочи (Джучи) был послан с войском правой руки к лесным народам». «Когда Чигис-хаган отправил своего старшего сына Джучи главным другачи над кипчаками, он сказал Богурчи-нойону: «Дай поучение» и Богурчи сказал:

Слушай, царевич Джучи!

Послушай: говорят, есть непроходимый перевал;

Ты же не думай, что тебе не перейти его:

Если подумаешь, как перейти, то перейдешь его!