Ананьинская культура (реконструкции)

Уже ананьинскому обществу были известны патриархальные рабы, которые хоронились на родовых кладбищах без вещей.

Эти племена имели комплексное хозяйство. Основу его составляли скотоводство и земледелие, подсобную роль играли охота и рыболовство. Под посевы обрабатывались расчищенные из-под леса участки и целина.

Топоры-чеканы. Ананьинская культура . VI век до нашей эры. Бронза, железо. Из раскопок П.А.Пономарева 1881 года.

Лес рубили бронзовыми и железными топорами — кельтами, для вскапывания земли применялись деревянные копалки, некоторые из них имели роговые и металлические наконечники. В качестве тягловой силы использовались домашние животные. Население возделывало пшеницу-двузернянку, рожь, ячмень, овес, просо, коноплю. Уборка урожая производилась железными жатвенными ножами и, возможно, примитивными косами.

Важную роль в хозяйстве играло скотоводство. Основной формой ведения скотоводства был вольный выпас. Однако в суровых и снежных зимних условиях домашние животные не могли содержаться на одном подножном корме. Заготовка же этого корма на зиму примитивными орудиями было делом трудным. Обилие костей молодняка на поселениях показывает, что животные забивались осенью или в начале зимы, когда кончался подножный корм. Для воспроизводства стада оставляли животных, для которых ножами и топорами заготавливали сено, древесный и веточный корм.

Окружающие леса составляли благоприятные условия для охоты. Основным оружием были лук и стрелы с бронзовыми, железными и костяными наконечниками, на крупных зверей охотились копьями. Охота была важным подспорьем в пополнении запасов продуктов питания. Население занималось также ловлей рыбы, сбором речных съедобных моллюсков.

Важное место в жизни этих племен занимала металлургия бронзы и железа. Из железа делались различные предметы, для этого широко применялось литье. Высоко развита была техника изготовления бронзовых предметов, в частности, украшений и оружия. Это свидетельствует о существовании специалистов-ремесленников.

Пьяноборская культура (реконструкция)

Населению уже тогда было известно ткачество. Сырьем для пряжи служили шерсть и растительные волокна (конопля). Прядение производилось веретенами, на которые для равномерного вращения насаживали пряслицу из глины и камня.

Выделывались шкуры домашних животных и пушных зверей. Из шкуры шили одежду и обувь, при изготовлении которых пользовались костяными проколами и железными шильями. Находки на поселениях костяных кочедыков свидетельствуют о плетении лаптей.

У этих племен существовали сложные представления о жизни и смерти. По их представлению, смерть была переходом в загробный мир. Считалось, что умершему там потребуются необходимые вещи. Верили, что переход из страны живых в страну мертвых осуществляется по «реке смерти» . Поэтому почти все могильники располагались вдоль рек, на противоположном берегу. Существовал и культ предков. На ананьинских памятниках нередки изображения хищных зверей и фантастических птиц. Видимо, они являлись тотемам предков или родоначальников, которые с течением времени превратились в символы рода. Население одухотворяло различные силы природы, воду, рощи, горы и растения.

По мнению большинства исследователей, ананьинские племена являются далекими предками современных финно-угорских народов: удмуртов, марийцев.

Об этнической принадлежности древних племен, обитавших в том или ином крае, кроме археологических данных, можно судить и по названиям этнонимов и топонимов, отражающих их языковую принадлежность. Разумеется, ни один исследователь не может утверждать, что он установил абсолютную и окончательную семантику этнонимов и топонимов, т.к. своим происхождением они нередко связаны с глубокой древностью, и в течение веков они изменчлись или скрещивались с другими языковыми системами в процессе смешения и ассимиляции различных племен и народов.

Обратимся к Геродоту

За савроматскими степями начинались лесные массивы, в которых жили будины. «Отец истории» рассказывает о них следующее: «Будины — племя большое и многочисленное; все они очень светлоглазые и рыжие. В их области выстроен деревянный город; название этого города — Гелон. Длина стены с каждой стороны — 30 стадиев; она высокая и целиком из дерева; и дома у них деревянные, и храмы.

«Отец истории» Геродот

Там есть храм эллинских богов, украшенный по-эллински деревянными статуями, алтарями и наосами. И каждые три года устраивают празднества в честь Диониса и впадают в вакхическое исступление. Ведь гелоны в древности — это эллины, которые покинули гавани и поселились у будинов. И говорят они на языке отчасти скифском, отчасти эллинском.

Будины же говорят не на том языке, что гелоны, и образ жизни у них не один и тот же. Ведь будины, будучи исконными жителями, — кочевники, они единственные из тех, кто здесь живет, питаются шишками; гелоны же — земледельцы, питаются хлебом и имеют сады. Они нисколько не похожи ни внешним видом, ни цветом кожи. Эллины, однако, и будинов называют гелонами, называют неправильно.

Вся их страна густо поросла разнообразными лесами. А в самом густом лесу есть большое и широкое озеро и вокруг него болото и тростник. В этом озере ловят выдр, бобров и других животных с квадратной мордой; их шкурами оторачивают по краям меховые одежды, а тестикулы этих животных служат у будинов для лечения болезней матки».

Таковы сведения о будинах. Локализация затанаисских племен (начиная от будинов и тиссагетов), находится в прямой зависимости от отождствления Танаиса с той или иной современной рекой. С проблемой Танаиса связан и вопрос об идентификации группы рек, приведенных у Геродота под именами Гиргис, Сиргис, Лик и Оар[8].

Имеющая широкое распространение гипотеза о тождестве геродотова Танаиса с современным Доном не имеет под собой достаточных фактических оснований. Танаис Геродота, очевидно, должен быть идентифицирован с современной Волгой, так же как Гиргис, Лик и Оар, соответственно, с Большим Иргизом, Илеком и Орью. Согласно этой атрибуции Танаиса, естественной границей между землями скифов и савроматов являлась Волга. Область расселения так называемых «савроматов Геродота» (они же — «письменные савроматы») полностью соответствуют территории распространения «савроматской» археологической культуры, бытовавшей восточнее Волги. Земля Будинов может быть идентифицирована с горно-лесным Южным и частично средним Уралом и приграничными районами Западной Сибири, охватывающими зону южной тайги и лесостепи.

Названия всех вышеупомянутых рек, в противовес распространенным взглядам, весьма удовлетворительно этимологизируются на базе тюркских языков — башкирского, казахского и татарского. Этимология гидронима Танаис, возможно, в полном виде в I тыс. До н.э. звучавшем как Танаис Волга: апеллатив из языков кипчакской группы типа башк. Тыныс — «спокойная» (ср. не учитывающие смены «ш» и «ч» на греч. «с» варианты — каз. тыныш, татар. Тыныч) и йылга — «река», в целом — «спокойная река». Эта этимология хороша как и формальной. Фонетической, так и с предметной стороны, поскольку безупречно соответствует характеру течения не только Волги, но и других крупных рек, к которым проилагалось в древности такое название Дона (вспомним «Тихий Дон» Шолохова) и Сырдарьи. Если эта этимология верна, то общепринятое представление о зависимости гидронима «Дон» от названия «Танаис», не объясняющее судеб конечного –(а)ис, также теряет свою силу[9].

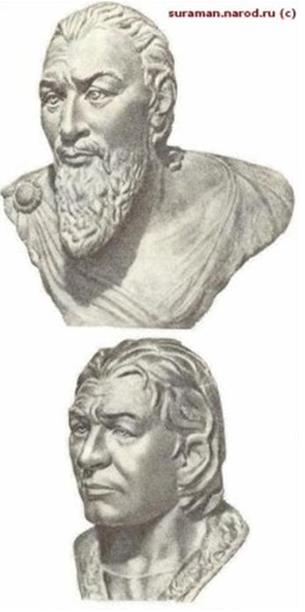

Реконструкция М.М.Герасимовым облика скифов

Л.Н.Гумилев разбирая термин «будун» в тюркском обществе, времен Тюркского каганата пишет: «Вокруг тюркютских царевичей группировались кроме тюркютов остатки разбитых жужаней и множество разных людей, почему-либо не ужившихся в родной юрте или на китайской службе. Происхождение их было различно, но говорили они между собой на древнетюркском языке с небольшими отличиями в произношении. Они составляли «budun» — народ, но не в смысле «этнос», а в смысле, близком к понятию «демос», так как «budun» противопоставлялись беги (beglar). Это видно из контекста фраз: «turk beglar budun» — «тюркские беги и народ» или, может быть, «народ тюркских бегов». Отсюда видно, что «budun» — это рядовой состав орды, беги — командный, а вся система, т.е. орда в целом, — понятие не этническое, а военно-организационное. «Будун» понятие реалитивное, т.е можно быть будуном относительно хана, беков, а народ как этнос именовался кип. Для племенной единицы был свой термин — «огуз». Впоследствии термин «огуз» потерял свое значение (как и термин «будун») и превратился в имя легендарного прародителя туркменов — Огуз-хана».

Рассказав о будинах, Геродот приводит весьма интересные сведения и о более северных землях: «Выше будинов к северу идет сначала пустыня на расстоянии более десяти дней пути. За пустыней, если отклониться в сторону восточного ветра, живут тиссагеты, племя многочисленное и особое; живут они охотой.

Рядом с ними в тех же самих местах обитает племя, имя которому иирки. Они также живут охотой, занимаясь ею следующим образом: охотник сидит в засаде, взобравшись на дерево. А деревья там в изобилии растут по всей стране. У каждого наготове конь, обученный ложиться на брюхо, с тем, чтобы стать ниже, и собака. Как только охотник увидит с дерева зверя, он, выстрелев из лука и сев на коня, устремляется в погоню, а собака следует за ним.

Выше иирков, если отклониться к востоку, живут другие скифы. Отложившиеся от царских скифов и по этой причине прибывшие в эту страну».

Итак, тиссагеты. Геродот упоминает это племя еще при описании скифско-персидской войны, указав, что из земли тиссагетов «берут начало четыре большие реки, потекающие через землю меотов; они впадают в озеро, именуемое Меотидой, им даны следующие имена: Лик, Оар, Танаис, Сиргис».

Ориентиры даны весьма неопределенные. Поэтому исследователи локализуют тиссагетов в самых различных местах:

1) между Доном и Волгой, 2) между Окой и Волгой, 3) по обоим берегам Волги, 4) между Волгой и Камой, 5) на средней Каме, 6) на Южном Урале, 7) в прикаспийских степях, 8) в Приобье, а также в других районах.

Разумеется, такие же существенные расхождения наблюдаются в размещении иирков, которые, по Геродоту, жили рядом с тиссагетами.

Несколько иначе обстоит дело с определением этнической принадлежности этих племен. Большинство ученых считают, что тиссагеты относились к финским племенам и были предками мордвы, вотяков, коми и мари (черемисов). Иирков принято относить к угро-финским племенам и видеть в них предков манси (вогулов) и хантов (остяков). Существуют и некоторые другие мнения.

Довольно живо и наглядно описан у Геродота способ охоты иирков. В этой связи интересно отметить, что на двух давно найденных золотых бляхах изображена сцена охоты на кабана: один охотник находится на дереве, другой — верхом на лошади (или пеший). Исследователи считают, что это изображение иллюстрирует описанный Геродотом способ охоты. Такой вывод представляется вполне обоснованным.

За иирками в источнике указаны отложившиеся скифы. Что же это за отложившиеся скифы? Ни письменные, ни археологические источники пока не могут дать конкретный ответ на этот вопрос.

После отложившихся скифов перед нами предстают аргиппеи. Геродот рассказывает о них весьма красочно: «До страны этих скифов вся земля, уже описанная мной, представляет плодородную равнину, а дальше земля каменистая и неровная.

Если пройти большое расстояние этой неровной страны, то у подножия высоких гор обитают люди, о которых говорят, что они все — и мужчины, а так же женщины — плешивые от рождения, курносые и с большими подбородками; они говорят на особом языке, но носят скифскую одежду. Питаются они плодами деревьев.

Название дерева, плодами которого они живут, — понтик, по величине оно приблизительно равно фиговому дереву, плод приносит равный по размерам бобу, но с косточкой. Как только плоды созревают, их процеживают через куски ткани, из плодов вытекает сок густой и черный, название этого сока — асхи. Этот сок они слизывают, и, смешивая с молоком, пьют, а из густого осадка этого сока приготовляют лепешки и питаются ими. Ведь скота у них немного, так как сколько-нибудь пригодных пастбищ там нет. Каждый живет под деревом: зимой — покрыв дерево плотным белым войлоком, а летом без войлока. Их не обижает никто из людей, так как говорят, что они священны. У них нет никакого оружия для войны. Именно они разбирают споры соседей, а тот, кто прибегает к ним искать убежище, не терпит ни от кого обид; название этого народа — аргиппеи».

Теперь аргиппеи. Где же они обитали? И на этот вопрос исследователи отвечают по-разному. Чаще всего это племя локализуют на южном Урале, реже — на Алтае или Тянь-Шане. Этническая принадлежность аргиппеев также остается неясной. Одни ученые считали их монголами или калмыками, другие — тюрками или татарами, третьи — финнами или уграми. Высказывались также другие мнения.

К востоку от аргиппеев жили исседоны. А более северные земли Геродоту почти неизвестны. Вот что он пишет об этом: «Вот до этих плешивых о земле и о племенах, живущих перед ними, есть ясные сведения, так как до них добирается и кое-кто из скифов, у которых нетрудно разузнать, а также и у эллинов, как из гавани Борисфена, так и из других понтийских гаваней. А скифы, которые к ним прибывают, договариваются с помощью семи переводчиков, на семи языках.

Так вот пространство до них — известно, а о том, что лежит выше плешивых, никто не может ничего точно сказать, так как горы высокие, недоступные отрезают этот край, и никто через них не проходит. Эти плешивые рассказывают, — по-моему, они рассказывают недостоверное, — что в горах живут козлоногие мужи; а если перейти через этих людей, то живут люди другие, которые спят в течение шести месяцев. Это я отвергаю с самого начала.

А о том, что лежит к востоку от плешивых, точно известно, что там живут исседоны; о том же, что находится по направлению к северному ветру, выше плешивых и исседонов, неизвестно ничего, кроме того, что они сами рассказывают».

Ознакомимся теперь с исседонами. Они указаны к востоку от аргиппеев. Большинство исследователей локализует это племя восточнее Урала. Такая локализация соответствует данным Геродота. Но вопрос с исседонами более сложен. Дело в том, что сведения о них имеются также у Клавдии Птоломея. И он указывает два города с таким названием: Исседон Скифский и Исседон в Серике. Второй исседон локализуется где-то в районе Восточного Туркестана. Поэтому немало исследователей размещают исседонов в этом регионе. Высказывались и иные точки зрения.

Что же нам известно об исседонах? Геродот вкратце рассказывает о некоторых обычаях этого племени: «Исседоны, как говорят, имеют вот такие обычаи: когда у человека умирает отец, все родственники приводят мелкий скот и затем, принеся его в жертву и разрубив мясо на куски, разрубают и тело умершего отца того человека, который их принимает. Смешав все мясо, они устраивают пиршество.

Голову умершего, удалив с нее волосы и очистив, они золотят, а затем пользуется ею как чашей для возлияний при ежегодных больших жертвоприношениях. Сын делает это для отца, подобно тому, как эллины справляют поминальный день. Вообще же и они считаются справедливыми; женщины у них совершенно равноправны с мужщинами».

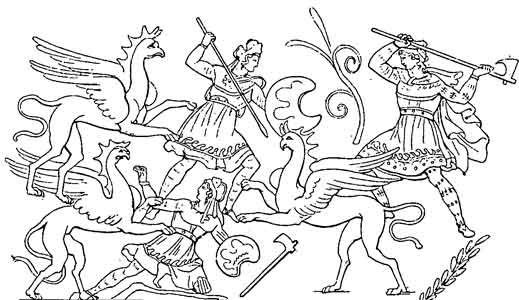

Таковы сведения Геродота об исседонах. А о землях, лежащих к северу от них, достоверных данных у него не было. И он с чужих пересказов пишет следующее: «так вот и о них сведения есть, а о том, что находится выше них. Исседоны говорят — там есть одноглазые люди и грифы, стерегущие золото. Переняв от исседонов, это рассказывают скифы, а у скифов позаимствовали мы, прочие, и называем их по-скифски аримаспами; ведь словом «арима» скифы обозначают «одно», а словом «спу» — «глаз»».

Битва с аримаспами (древнегреческий рисунок)

В VI-V в. до н.э. греки построили на берегу Черного моря свои колонии (это море эллины называли Понтом Эвксинским, т.е гостеприимным морем или просто Понтом. А первое время они именовали его Понтом Аксинским, т.е Негостеприимным морем). Страбон, например, отмечает, что во времена Гомера «это море было доступно для плавания, и называлась Аксинским из-за зимних бурь и дикости окрестных племен…» Современные исследователи полагают, что название Понт Аксинский — это переосмысленное греками местное наименование, которое восходит к иранскому слову АКШАЙНА — темный, черный. Так ираноязычные скифы (с этим мнением я не согласен, они тюркоязычные) называли это море. И это название сохранилось до настоящего времени. А эллины вывели из него близкое по звучанию свое слово — АКСИН торговый город Ольвию. Отсюда торговые караваны доходили до гор Уральских. Купцы и рассказывали грекам о народах, живших в тех краях. Затем перевод на греческий язык еще исказил названия племен, известных Геродоту понаслышке, и тем не менее расшифровать документ можно при условии сопоставления его с суммой сведений, накопленных наукой, и при тщательной исторической критике. (Историческая критика показала, что в Азии этническое единство имеет три различных понимания: китайское иранское и кочевническое, смысл названий и звучание их не всегда совпадают, ибо слова меняют смысл в зависимости: от перевода, интонации, от системы ассоциаций). «Отец истории» Геродот записал эти сведения в 445 г.до н.э., чем и обессмертил свое имя. Эти данные, в особенности этноним «даих» и его разные варианты, Н.А.Мажитов использует для утверждения, что они являются прямыми предками башкир. Поддерживая своего учителя, тоже хочу поделиться некоторыми итогами своей исследовательской работы. И я пришел к такому же выводу, но хотя область моего исследования касалось только топонима «Булмаза», который восходит к этнониму «массагет», упомянутый Геродотом.

И так, точка отчета 5 век до н.э. и массагеты. Что осталось и что известно нам с того времени. Они, как утверждают археологи, оставили нам многочисленную группу земляных курганов диаметром 20-50 метров при высоте от 0,5 до 2-6 метров. Подобные курганы широко распространены по всему Южному Уралу, включая лесостепные районы. Учитывая то, что память об этих курганах сохранилась в памяти башкирского народа до сих пор в виде легенд и преданий, можно утверждать, что этот самый распространенный тип курганов оставлены массагетами. И вот почему? Прислушаемся к легендам: «В старину наши предки с китайцами воевали. Выроют большую широкую яму, обложат ее со всех сторон насыпью, сверх жердями и бревнами заложат, потом берестой и землей накроют — и получилось надежное укрепление. А из оставленных узких отверстий можно было отстреливаться от любого противника. По-башкирскии эта крепость масса называлось»[10].

«Еще до Ермака по нашей земле протянулась граница Русского государства, куда уже тогда вошёл и Башкортостан. А что было до этого можно судить по масса — курганам, насыпанным земляным укреплениям. В них башкиры держали оборону от нападавших с востока чужеземцев. Теперь этих масса осталось близ нашего села всего два. А когда-то их было более десяти. Остальные разгребли во время пахоты трактора. Все с землей сравняли. Нашли в одной из них кольчугу и лук с костяными рогами по краям. Вместо тетивы была натянута баранья жила. Помню, наши старики говорили, будто кольчуга и лук были оставлены под курганом самим Ермаком. А я думаю, они принадлежали нашим предкам. Потом и то, и другое куда-то пропало. Известно, тогда еще у нас не было музея. А где еще будешь хранить такую старину»[11].

Эти легенды записал и издал в книге «Живая память» Борис Гайсиевич Ахметшин. Иногда народная память более объективно и правильно отражает историю своей родины, и вынуждают по иному взглянуть на предназначение этих курганов. (Не могилы ведь они, а были жилища крепости, на эту мысль подводит и конструкция домов лесных районов Башкортостана В древнетюркских надписях VII-XIII веках глагол ин- и эн- применяется в значении «спускаться», а в значении «входить», «заходить» не наблюдается).

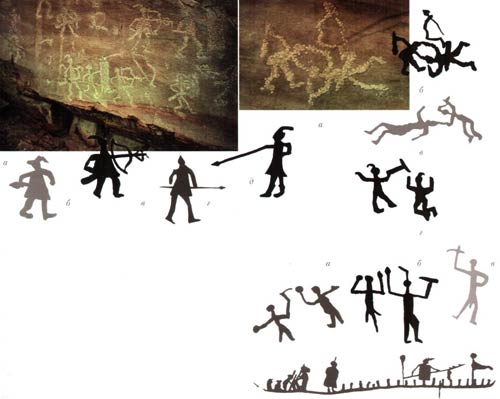

Батальные сцены (древний рисунок)

Жители этих желищ-крепостей и назывались, по всей видимости, массаготы (Маса курган-укрепление и гот — кот душа, но это слово имеет и смысловой оттенок хранитель, сторож, так как слова с течением времени меняют смысл, и вероятно в ту эпоху он нес смысловую нагрузку защитник). Получается массагеты это защитники маса, которого Геродот записал как этноним массагет.

Согласно высказываниям И.В.Пьянкова, степи Южного Урала последовательно заселялись массагетами и даяами. В археологическом отношении массагетам принадлежали памятники типа Аландского и далее к югу — «шлаковые» курганы, могильники Уйгарак, Южный Тагискен и др. Дахи на Южном Урале по мнению этого исследователя представлены памятниками прохоровской культуры. Следует сказать, что позиция И.В.Пьянкова была воспринята К.Ф.Смирновым, который в своих последних работах отказался от этнонима «сарматы» по отношению к номадам рассматриваемого региона.

Таким образом, следуя логике вышеизложенной гипотезы, ранние памятники культуры кочевников Южного Урала конца 6-5в до н.э. следует связывать с массагетами. Учитывая знак равенства, поставленный в свое время А.Херрманом между массагетами античных авторов и саками-тиграхаудами иранских источников, а также локализацию последних в Приаралье-Прикаспии, думается, что в лице упомянутых южноуральских памятников мы имеем дело с частью населения этой могущественной кочевнической группировки.

Юго-восточную часть Каспийского моря на древнеперсидском назывался Варкана (страна волков), а по-гречески — Гиркания.

С 6 по 12 века этноним башкорт в трудах восточных авторов встречается в формах «бачжигит», «баскарт», «бадсжирт», «башджарт», «башджгурд», «паскатир». Если иметь в виду то, что в башкирском языке есть замена звука «м» на звук «б» то получается массагет — бассагет — бачжигит ит.д. Или масы из Гиркана (страны волков) — Маса (Баса) Гир. Так же от слова маса возник наверное и этноним «мадьяр»- мажлар-маслар. И так основу этих этнонимов составляет слово «маса», которая сохранился в разных вариантах в современном башкирском языке. (См. словарь маза, мада, мата, база). Так же на основе этого предположения можно проследить возникновение этнонима «сармат». Например: Г.В.Вернадский относительно аланского вождя Саросия предполагает, что это не имя, а титул «Сар-и-ос» (т.е, «глава осов» с иранск.яз.). Следовательно «сарматы» это то же самые масы, но главные. Сармат — глава масов или маст, -т — множественное число. Тут вспоминается древнекитайское название для сарматских племен — янь и яньцай, в которых китаисты видели передачу этнонима «сармат».

Фигурка оленя (статуэтка, скифский звериный стиль)

На счет народных легенд, которые связывают этноним «башкорт» с волком приведу слова Л.Н.Гумилева, он писал: «… Что в центральной Азии этническое название имеет двойной смысл: 1) непосредственное наименование этнической группы (племени или народа) и 2) собирательное для группы племен, составляющих определенный культурный или политический комплекс, даже если входящие в него племена разного происхождения. Это отметил еще Рашид-ад-Дин: «многие роды поставляли величие и достоинство в том, что относили себе к татарам и стали известны под их именем, подобно тому, как найманы, джалаиры, онгуты, кераиты и другие племена, которые имели каждое свое имя, называли себя монголами из желания перенести на себя славу последних; потомки же этих родов возомнили себя издревле носящими это имя, чего в действительности не было»». Эти легенды возникли вероятно в 5-8 веках и связано с эпохой тюркских каганатов, династии Ашина. Слово «Ашина» значило «волк». По-тюркски волк — бури, или каскыр, а по-монгольски шино/чинно. «А» — префикс уважения в китайском языке. Следовательно, «Ашина» значит «благородный волк», по-башкирски «ак буре» или «кук буре».

Исходя из вышесказанного, можно объяснить и название города Масра на карте Идриси. Маса-ра, крепость на реке Ра (Волга), а современное и средневековое понятия Волги тоже отличается. Под Волгой в средние века имелась ввиду сама Волга, Кама, Белая,Уфа (Караидель).

И этноним «Скиф». А.Н. Кононов в своей работе «Опыт анализа термина «Турк»» пишет: «народ как этнос именовался термином кип». Кип-сак, значит народ защитник, «Скиф» — Сы-кип — сы (тюрк) — «разрушать,ломать, не исполнять». Значение китайского иероглифа Сы — «не знающий предела, своевольный, применять силу». Смысл совпадает. «Скиф», значит своевольный народ или свободный народ.