Легенды и были о пещерах Караидельского района

Впервые вопрос о существовании культа пещер на Урале был поставлен А.А.Формозовым. К этому же выводу пришел В.Н. Чернецов в связи с исследованиями наскальных изображений Урала, которые были в основном приурочены к пещерам, гротам и навесам. В дальнейшем это положение было подкреплено открытием писаниц вблизи Идрисовской и Бурановской пещер. Обнаружение палеолитической живописи в Игнатьевской (Ямазы-Таш) пещере, наряду с уже известными рисунками в пещере Шульган-Таш, стало весомым свидетельством в пользу того, что Урал являлся относительно самостоятельным центром существования пещерных святилищ с живописью.

Наиболее ярким примером почитания пещер из исследованных нами в Караидельском районе (Ыйыкташ, пещера Колтантау, Мрясимовская пещера, пещера «Пари сокоро») является пещера Ыйыкташа. Эта пещера находится недалеко от села Ново-Муллакаево на левом берегу устья реки Тюй.

В миропредставлении Урало-Алтайских народов являлась олицетворением потустороннего чуждого мира или являлось входом в него. Это восприятие пещер основывается на их природных характеристиках, резко констатирующих с первичным миром: мрак, холод, большая влажность, полная тишина, кальцитовое убранство и прочие. Причем воздействие на древнего человека с его мифопоэтическим восприятием окружающего мира должно быть чрезвычайно глубоким — на подсознательном уровне и инфернальным по содержанию. Это состояние необъятного ужаса перед неведомым миром мрака есть чистое проявление страха смерти, вызванного внезапной остановкой «потока» осознанных ощущений, в котором человек существует как мыслящее тело. Оно подспудно возникает у всех людей, даже у тех, кто неоднократно посещал пещеры. Подобное состояние «временной смерти» должно было подготавливать неофита к глубоко мистическому восприятию таинства религиозных действий, раскрывающих основную идею религиозного мировосприятия — дилемму Жизни и Смерти. Не случайно философ О.Шпинглер сравнивал религиозную мистику с образом пещеры.

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что первые устойчивые следы культа, относящиеся к мустьерской эпохе, находят в пещерах и связаны они с особым отношением к пещерному медведю и умершим сородичам. Во многом эти обряды перекликаются друг с другом, так как они основаны на потусторонности мира мертвых и мира животных, которые ассоциировались с «потусторонним» миром подземелья. Пещера в сознании древнего человека символизировала собой противоположные начала: жизни и смерти, мира человека и мира зверя, своего и чужого, социального и природного, являясь моделью макрокосмоса. «Продуцирующий» характер обрядов, проводившихся в пещерах, свидетельствует о том, что пещера представлялась способной воспроизводить жизнь. Отсюда она могла восприниматься или как живое существо, при этом ассоциируясь с животным — тотемом, или Лоно дающей жизнь субстанции — Матери-земли. Подобные представления как отголоски чрезвычайно архаических мифологических представлений сохранилась в преданиях и легендах местных жителей. Народная память донесла до нас и представила в явном, осязаемом виде миропонимание древнего общества балахчинских башкир. «Здесь народ обожествлял Ыйыкташ, считал святым местом. В какой-то день разыгрывается смерч. В смерч бросаешь острый нож. Если попадешь в шайтана, то кончик ножа окровавливается. Тогда идешь к Ыйыкташу, там есть пещера, и в него кидаешь камень. Пещера раскрывается. Внутри пещеры двенадцать четвертей золота и двенадцать четвертей серебра. Это богатсво оказывается у тебя в руках. Это и есть приручение пария. По рассказам бабушки здешние черти были мусульманские. Здесь находили копья, здесь было много костей. На вершине вили гнезда птицы. Тенгри держал связь с людьми через птиц»[5]. Ведь действительно, подобную сцену невозможно придумать. Да и кому придумывать? Старикам-хранителям культовых мест? Вряд ли. Как и их родители, они долгими зимними вечерами слушали у костра и очага былинные песни о героических деяниях далеких предков; повзрослев, участвовали в священных обрядах, впитывая и запоминая значение и смысл ритуалов. Их знания о прошлом своего народа и жизни его богов почерпнуты не из ученых трудов и рассказов заезжих путешественников, а из мощного животворного источника — народной традиции, в которой тесно и неразрывно переплетались реальная жизнь людей и воображаемых богов. Принимая порой совершенно фантастические формы, эти представления воплотились в устойчивый фольклорный сюжет.

В этнографической литературе часто говорится о «божествах» или «духах», которым поклонялись наши предки. При ближайшем рассмотрении оказывается, что «духи» и «божества» наших предков — это персонифицированные явления природы, и значимость этих «духов» (леса, воды, гор, пещер и т.д.) прямо связана с хозяйственными занятиями местного населения. О древности обожествления разных явлений природы свидетельствует тот факт, что многие из «духов» не имеет человеческого обличия. В фольклорных текстах они могут иметь облик птицы, животного. Даже если они и выступают в фольклоре как люди, в их характеристике явно просматривается связь с лесом, рекой, то есть миром природы. Эти персонажи во многом сродни всевозможными «духами» других народов: лешим, домовым, русалкам и т.д., хотя их башкирские «собратья» и более архаичны.

Устная народная традиция продлила на многие века жизнь самым древним творениям человеческой фантазии. Нельзя, однако, считать, что жители данной местности довольствовались неким неупорядоченным набором представлений о мире, в котором хаотично смешивались рациональные и фантастические элементы.

По материалам С.И.Руденко известно, что дух-хозяин горы — существо довольно грозное, требующее к себе обязательного почитания: неисполнение обета или проявления неуважения жестко наказывается. При этом дух горы выступает и как повелитель природных стихий — его недовольство проявляется в виде сильного ветра-урагана. В этой связи не случайно местонахождения хозяина ветров — Пэрия на высокой горе, причем сам он обладает ярко выраженными чертами хозяина леса и зверей: некоторым охотникам он дарует удачу на охоте или плодовитость скота. Эта тотемная характеристика проявляется и в обычае вступать в брак с земными женщинами. По другим данным, приводимым С.И.Руденко, Пэрий «проводит большую часть времени в пещерах и расщелинах скал». Из-за способности Пэрия вступать брак с земными женщинами его можно отнести к разряду предков-родоначальников. «На юге-западе деревни Балмазы на горе находится пещера Парий сокоро. Зимой все время парит. Летом часто там можно и заблудится, кажется, у него есть дух-хозяин. Раньше люди этого места опасались. А потом молодежь даже спускалась. Этажами идет вниз, до конца невозможно спуститься, не хватает воздуха. На первом этаже много костей животных. Внизу слышно журчание ручья. Еще, говорят, во времена Екатерины здесь искали золото. Входное отверстие круглый прикруглый был. Сейчас увеличился».

Исходя из сказанного, мы можем совместить образы хозяев запредельного мира — горы и пещеры. Гора/пещера подсознательно воспринималась как место сгущения хаотического начал и поэтому здесь, согласно первобытной логике, должен был обитать хозяин стихийных сил природы, соответственно, сопоставимо и основное содержание обрядов. Сходство этих мифических образов может быть связано с тем, что в первобытном сознании гора и пещера ассоциированы как божественный верх и низ, выступая в качестве оси сакрального пространства. Вместе с тем само представление о горе, внутри которой обитает божество, уже предполагает образ, скрытый внутри пещеры — сакрального пространства. Таким образом, в формирование «вертикальной» структурированности мироздания в мифологической картине башкир пещерам принадлежит, очевидно, ведущая роль.

Нашему современнику трудно понять, что для людей минувшей эпохи вопросы устройства мира и имели не только познавательную ценность. Многое из того, что сегодня нам кажется пережитками и вызывает снисходительное недоумение, в древности служило людям ориентиром в их повседневной жизни и составляло неотъемлемую часть культурного достояния. Любое общество в любую эпоху ставило пред собой одни и те же вопросы. Среди них обязательно была проблема устройства мироздания и места человека в мире.

Ответы на эти вопросы в традиционной культуре есть, но они не «прочитываются» с той легкостью, с которой мы в детстве усваиваем современные космологические схемы. Традиционная культура отражала мир языком символов и метафор, ныне уже почти забытых или переосознанных. Это язык мифологических образов, для дешифровки которого приходится прилагать значительные усилия и которым с завидной легкостью оперировали столетия назад жители нашей местности. Всмотримся внимательнее в мифологи. И верования этих людей, чтобы ответить на вопрос: во что они верили? Как же они все это понимали?

Первое, что обращает на себя внимание, — это пристрастный и постоянный интерес жителей этой местности к окружающей их природе; интерес, который нашел яркое воплощение в мировоззрении, мифологии и обрядности. Эти люди мыслили живым и взаимодействующим весь мир, хотя активное начало было в разной степени присуще разным его представителям. Все явления мира, будь то птицы, звери, светила или элемент ландшафта, воспринимались как имеющие непосредственное взаимодействие человека. Они, так или иначе, проявляли свое отношение к нему, и отношение это могло быть как благоприятным, так и враждебным. Отсюда, необходимость людей предпринимать специальные действия, предотвращающие нежелательные и увеличивающие вероятность благоприятных проявлений мира. Думается, что в древности основу их мировоззрения составляла довольно строгая и гибкая система взглядов, непротиворечиво объяснявшая действительность. До нас дошли осколки и фрагменты, но и они достаточно выразительны. «В молодости мы работали на сплаве в Муллакаево. Когда гоняли плоты по Тюю, часто на привал останавливались на Тюйтуз. А там была пещера, правда сейчас ее затопило, после строительства ГЭС, но верхнее отверстие все еще есть. Вот эту-то пещеру мы и посещали. Там внутри на камнях были рисунки похожие на солнце, да еще какие-то непонятные знаки. Было много костей животных. Раньше, говорят, ее считали священным местом. Местом жертвоприношения. А мы заходили просто для интереса[6].

Следы ритуалов, а также изображения, предположительно имеют непосредственную связь с тотемическими представлениями о возрождающей природе пещер. Пещера Ыйыкташ, судя по рассказам, своим строением в наибольшей степени подходила для обряда инициации: рисунки и культурные отложения говорят об этом. Вероятно в нижней части пещеры раскрывалась мифологическая по своему содержанию «великая идея» противостояния и одновременно соединения Зверя и Женщины. Из этой части пещеры могли выходить обратно через верхний вход, что символизировало новое рождение.

Древнейшие жители нашей местности были охотниками и рыболовами. Об этом свидетельствует данные археологических памятников как стоянка и селище Балмазы, усть-Юрюзаньская стоянка.

Почему охотники и рыболовы обожествляли пещеры. Из века в век человеческая жизнь проходила в маятниковом «качании» между лесом и водоемом. Сезон охоты сменялся временем рыбной ловли, а осенью мужчины вновь уходили в лес. Оба «рабочих мест» жители знали досконально. Столетия однотипной хозяйственной деятельности позволили людям накопить гигантский объем рациональных знаний об окружающей их природе. Замечено, однако, что в традиционных обществах люди стремятся «подкрепить» рациональные действия и поступки ритуальным, которые, казалось бы, прямо не вытекает из ситуации и необязательны для успешной, скажем, охоты. В чем тут дело?

Возможно, одно из объяснений — в расхождении между потребностями человека и реальным его возможностям. На охоте всегда была опасность спугнуть зверя, промахнуться, заблудиться. Совершая перед охотой определенные действия, человек получал дополнительную уверенность в благоприятном исходе поединка со зверем. Шестьдесят лет назад видным советским невропатологом С.Н.Давиденковым многие архаичные обряды были рассмотрены с точки зрения психологии и физиологии. Ученый предложил следующее объяснение. Многие магические обряды проистекают из стремления человека избежать опасность, преодолеть трудности. Недостаточность знаний древнего человека о мире — естественная и объяснимая — всегда оставляла вероятность неблагоприятного исхода какого-либо мероприятия. Беспомощность человека перед многими явлениями природы и страх перед внешним миром не могли не деформировать психику. Мир познаний всегда был уже мира вероятностного. Одни и те же действия на охоте в одном случае приводили к удаче, а в другом — оборачивались провалом. По мнению С.Н.Давиденкова, из вполне реальных опасений древнего человека вырастили навязчивые состояния тревоги, неуверенности, нервозности. Страх перестал за пределы его реальной обусловленности. Снять стрессовое состояние помогали ритуальные действия. Давиденков пишет: «Ритуал, хотя и бессмысленный, вполне достигал цели, ради которой он предпринимался. Что делает с точки зрения динамики корковых процессов тот самый спешащий домой австралиец, который обламывает ветку дерева, чтобы остановить солнце? Он находится в состоянии тревоги вследствие застойной и аффективно окрашенной работы определенных кортикальных комплексов, эта тревога его мучает и ему мешает; гипертрофируясь, она начинает приобретать черты обсессии, и тогда человек создает в коре своего мозга.

Давиденков пишет: «Ритуал, хотя и бессмысленный, вполне достигал цели, ради которой он предпринимался. Что делает с точки зрения динамики корковых процессов тот самый спешащий домой австралиец, который обламывает ветку дерева, чтобы остановить солнце? Он находится в состоянии тревоги вследствие застойной и аффективно окрашенной работы определенных кортикальных комплексов, эта тревога его мучает и ему мешает; гипертрофируясь, она начинает приобретать черты обсессии, и тогда человек создает в коре своего мозга новый пункт концентрации раздражительного процесса (все равно какой, лишь бы он был условно и иногда чисто случайно связан с основным перераздраженным пунктом и сам обладал достаточно эффективной окраской, чтобы сделаться для первого пункта источником внешнего торможения) и использует отрицательную индукцию из этого второго очага, чтобы успокоить остальную кору мозга. Тем самым он уничтожает чувство мешающей ему тревоги и, стало быть, лучше может руководить своими действиями и, конечно, получает больше шансов попасть домой до захода солнца. Достиг ли ритуал цели? Конечно, да, и австралиец, повторяя то же действие в следующий раз, с полным правом может быть рассматриваем как человек, обосновывающий свои поступки на опыте и наблюдении. В сущности этот австралиец делает совершенно то же, что делал мальчиком Жан Жак Руссо, стремившийся попасть брошенным камнем в ствол дерева, чтобы успокоить свое навязчивое опасение попасть после смерти в ад...».

Выводы С. Н. Давиденкова о том, что ритуальные действия — способ подавления чувства тревоги, страха, неуверенности, позволяют говорить о закономерности формирования ритуального поведения в человеческом обществе. Не имея реальной возможности устранить какое-либо препятствие на пути к цели, человек сугубо специфическими средствами «обходит» это препятствие или, по крайней мере, до минимума гасит свои опасения перед ним. Закрепляясь в процессе многовековой практики, однажды возникшие формы ритуального поведения постепенно обретают статус обязательных действий.

Обнаруженные здесь наконечники стрел разных эпох показывают, что пещера Ыйыкташ являлся «мишенью» для стрельбы из лука, что выступало одной из основных проявлений почитания этого священного для окрестного населения места от эпохи камня до средневековья. Пещера обстреливался стрелами со стороны реки Тюй примерно в одно и то же место. Данное святилище демонстрирует сохранение традиций культового отношения к горе-пещере, а точнее к ее духу-хозяину (к стрелам, вероятно, прикреплялись различные приношения).

Куча из камня и небольшие углубления на вершине скалы дает повод допустить, что комплекс имел вначале две обрядовые зоны с разной степенью сакральности. Рисунки, знаки, кости животных — в привходовой части пещеры — следы обрядов предположительно мезолитской эпохи. Возможно, в более поздние эпохи, например, из-за табуированности пещеры, эпицентр обрядов переместился на скалу. Основным содержанием этого обрядового действия, как показывает башкирская этнография, стало восхождение на священную гору и почитание ее духа-хозяина. Очевидно, в этом ключе божественного покровительства со стороны горы нужно воспринимать предание — легенда «Колтантау». «Около деревни есть гора Колтантау Есть там и пещера. Говорят, в старину по этой пещере можно было выйти прямо на Янгантау. Во время Пугачевского восстания пользовался этой пещерой и Салават, поэтому его долго не могли поймать. Прошли года, вход обвалился и тогда директор школы во избежание несчастных случаев замуровал вход»[7].

Пещерные святилища имеют иногда определенную «специализацию» по составу костей животных, которых приносили в качестве охотничьей добычи, т.е. в воронкообразный провал сбрасывал первого убитого на охоте зверя, прося у хозяина-духа удачи на охоте. Провал пещеры Парий сокоро мог восприниматься как «рот» духа, в которой бросали первую добычу. Но нам не удалось установить эту «специализацию» ни в одной пещере. В корне подобных обычаев лежат древние тотемические представления, которые не случайно ассоциированы с архаическими воззрениями о возрождающей природе пещер. Возможно, сброшенные кости обнаруженные в пещере Парий сокоро являются фактом выборочного захоронения в священном месте убитых на охоте животных.

Приуроченность святилищ к пещерам неслучайны. Очевидно, что крупная полость привлекает к себе особое внимание, повышая сакральную значимость окружающего ландшафта и прежде всего самой горы ли скалы, в которой она находится. Вместе с тем, по нашему мнению, почитание пещер нельзя считать лишь частью культа гор и возвышенностей, так широко распространенного у народов Урала и Евразии в целом.

Пещера обладала всеми атрибутами потустороннего мира и своими проявлениями она идеально проецировалась на символику мифопоэтического мышления первобытного человека. Непосредственно осознающего свою связь с живой и неживой природой и воспринимающего все сквозь призму отношений охотник — зверь. Это мировоззрение сложилось и проявилось во всем многообразии в эпоху палеолита. На примере выше перечисленных пещер мы видим, что пещера почиталась как сакральное мифологическое пространство, где проводились ритуалы, связанные с раскрытием мифа. Отсюда можно предполагать, что пещерные святилища создавались в основном для использования в обрядах посвящения — инициации. Пещера понималась в контексте тотемической мифологии как вместилище душ предков и зверей, и соответственно, как рождающее лоно. Таким образом, гора с пещерой воспринималась как живое существо, в лоне которого происходило перерождение душ и рождение их в новом обличие — отсюда ритуал захоронения (сбрасывания) значимых частей животных в пещерах. К тому е кругу представлений о пещере как о зарождающем лоне относится и обряд изображения животных на стенах, что является изобразительным аналогом обряда приношения останков животных для их перерождения.

Образ горы/пещеры как утробы Матери-земли основывался на матрилинейном мировоззрении. Изменение природно-экономических условий в послеледниковое время, исчезновение крупных статных животных способствовало повышение роли индивидуальной охоты, а, следовательно, и охотников-мужчин. Это повлекло за собой отход от матриархальной мифологии и соответствующей обрядности. В эту эпоху кардинального и катастрофического изменения мироздания и его восприятия на первый план по отношению к пещерам выступает образ грозного хтонического существа = хозяина потустороннего мира и «глотателя».

Восприятие пещеры только как загробного мира. Где обитают духи предков. Усиливало отношение к ним как к чему-то опасному и чуждому. В результате в последующее время произошел перенос эпицентра ритуалов на прилегающие скалы.

В последующие времена изменяется лишь набор приношений, в целом единая традиция сохраняется вплоть до средневековья. В это время, в связи с воздействием эзотерических религий, начинается новый коренной переворот в отношениях к пещерам. Они стали восприниматься как места скопления потусторонних сил — носителей абсолютного зла: девов, пяриев, шайтанов и прочей нечистой силы.

Подытоживая сказанное, необходимо подчеркнуть следующее положение. Пещера Ыйыкташ является пещерным святилищем, и она являлась сакральным центром для населения окрестных территорий, т.е. являлась родовым святилищем. В легендах местного населения сохранились весьма древние, архаичные воззрения о природе пещер.

Исходя из вышеизложенного, встает вопрос о необходимости более тщательного обследования пещеры Ыйыкташ специалистами-археологами и занесении в реестр археологических памятников РБ.

Источник старины глубокой

Никакое развитие культуры

немыслимо без знания своей

истории и определенного

отношения к ней.

Л.Н.Гумилёв

Продолжавшийся только от 10 до 15 тысяч лет назад мезолит, с точки зрения человеческой истории, был кратким мгновением. Но для населения Евразии, Южного Урала, в том числе и нашего региона, это было поистине революционный период, в течение которого племена региона совершили переход от присваивающих форм хозяйства к производящим — к скотоводству и земледелию.

В эпоху мезолита природные условия и климат изменился. Отступление ледника привело к тому, что 10-12 тысяч лет назад начинают складываться природно-климатические условия близкие к современным. Леса Уфимского плато заселяют лоси, косули, волки и другие представители современной фауны. Лук и стрела, который, по мнению современных исследователей, был изобретен в эпоху верхнего палеолита, хотя и считается характерным признаком именно мезолитской культуры, значительно увеличила роль индивидуальной охоты. На смену загонной охоты приходит индивидуальная добыча зверя.

В отличие от предшествующей палеолитической эпохи мезолита на Южном Урале характеризуется заметным увеличением численности населения.

Следы людей времен мезолита сохранились в составе каменного инвентаря Усть-Юрюзанской стоянки и Балмазинской стоянки и селища. В первой найдены ножевидные пластины-вкладыши, угловые резцы, концевые скребки, острия, ножи на пластинках, некоторые типы стрел восходящие к мезолитским формам. К этому времени относится находка ножевидной пластины из светлого приуральского кремня селища Балмазы.

Сообразно с тогдашним уровнем рек и озер стоянки и поселения расположены на высоких, как правило, третьих надпойменных террасах, что свидетельствует, видимо, о том, что уровень вод в реках и озерах был по меньшей мере выше неолитического на 5-10 метров, что, несомненно отражает высокий уровень Каспия того времени. Причем, приуральские стоянки найдены, в основном, по берегам рек. Речные стоянки имеют временный облик, где находки не так обильны и разнообразны, следов жилищ не обнаружено, да и площадь приуральских поселений, как правило, значительно меньше зауральских.

Привязанность людей к рекам и озерам в значительной мере объясняется развитием рыболовства, чему способствовали прогрессивная микролитическая техника и стандартизация орудий. На мезолитических стоянках Урала, частой находкой являются рыболовные орудия: гарпуны, узкие, тонкие и длинные игловидные наконечники стрел и другие. Обнаружены грузила от сетей. Они довольно крупные и массивные, сделаны, большей частью, из крупных галек или желваков камня. По заключению специалистов, грузила прикреплялись к сетям типа невода длиной до 45—50 м. Найденные при раскопках остатки сетей показывают, что плелись они из растительных волокон. Наличие таких снастей говорит о том, что рыболовство велось с помощью лодок. Для изготовления лодок были изобретены дополнительные орудия: топор, тесло и долото. О характере древнего рыболовства в какой-то мере можно судить не только по грузилам, но и по орнаменту на некоторых костяных орудиях. Определенный интерес в этом отношении представляют находки костяных орнаментированных орудий из погребения Пеган. Весь рисунок в целом и каждая его мелкая составная часть удивительно напоминают план сооружений, создаваемых рыболовами Крайнего Севера. Подобные рыболовные запруды и сейчас сооружаются на севере США и Канады. Во время массового хода рыбы на ее пути, обычно недалеко от устья небольших рек, сооружается из камня заграждение, ломаной линией перегораживающее всю реку. Несколько ниже по течению к нему пристраиваются загородка ромбовидной и округлой формы несколько меньше высоты. В целом образуется сплошная линия каменных запруд, состоящих из своеобразных ячеек-ромбов или кругов, две смежных стороны которых высокие, а две — более низкие. Рыба, поднимаясь вверх по течению, перескакивает через относительно невысокую преграду нижних по течению сторон ячеек, но более высоких внешних преград она преодолеть не может и таким образом попадает в своеобразные ловушки, из которых ее вылавливают с помощью остроги. Этот способ ловли рыбы настолько эффективен, что с помощью таких запруд за одну или две недели охотник запасает рыбу для всей семьи и на целую зиму. Члены семьи помогают ему вялить и готовить рыбу для замораживания в сооружаемых тут хранилищах.

В мезолите появляются слегка углубленные в землю жилища, от которых сохранились овальные фундаменты. Видимо, жилища этого времени мало отличались от палеолитических, но для их каркаса использовались уже не кости крупных млекопитающих, а ветки и жерди, на которые натягивались шкуры животных. Средствами передвижения служили лодки, лыжи и сани, остатки их найдены при раскопках торфяниковых стоянок на Среднем Урале.

На Южном Урале появились домашние животные очень рано, не позднее 6 тысячелетия до н.э. Но в то же время, говорить о развитии скотоводства вряд ли можно. Если и была здесь какие-то элементы производящего хозяйства в мезолите, они не решали проблему снабжения мезолитического населения пищей. Оно должно было заниматься и другими видами хозяйства и прежде всего охотой и рыболовством, о чем говорят характер инвентаря мезолитических памятников Южного Урала.

Общественные отношения, видимо, также меняются: дробятся крупные общины, численность мезолитических общин, по данным Г.Кларка, — три-четыре биологические семьи, усиливается обмен, в связи с расселением нарушаются прежние родственные связи и складываются новые.

Изменения в хозяйстве людей нашли отражения в их общественной жизни. В связи возникновением макротехики, развитием рыболовства происходит переход к более прочной оседлости. Это требовало установление четких отношений с соседними общинами, разграничения территории между общинами и группами общин, установления определенных правил при пользовании общим для нескольких общин территориями. Следовательно, в мезолите начался прцесс складывания племен и племенных групп. Между поселениями родовых общин было предположительно 15—20 км, 60—70 км — между поселениями племен, 120—200 км — между группами племен.

Как показывают исследования, мезолитический человек по своему антропологическому облику был европеодом переднеазиатского типа.

Конец каменного века

Заключительным этапом каменного века, охватывающим 5-4 тыс. до н.э., является эпоха неолита — новокаменного века, знаменующая собой новый этап древнейшей истории Южного Урала.

В эпоху неолита климат здесь был более теплым и влажным по сравнению с предшествующим временем. Севернее среднего течения реки Белой преобладали сосново-еловые леса со значительным включением широколиственных пород (липа, береза, ольха), южнее тянулась лесостепь . Леса и степи изобиловали животными и птицами. Здесь водились лоси, олени, лошади, сайгаки, кабаны, медведи, волки, рыси, лисы и пр. Богатые природные ресурсы Южного Урала давали первобытным жителям возможность дополнять рыболовство и охоту продуктами собирательства — грибами, ягодами, орехами, кореньями и т. д.

Как и в предыдущее время, неолитические памятники расположены в пределах тех же районов по притокам рек. Еще в конце мезолита в начале неолита люди начинают обживать поверхности первых террас рек. Это река топографическая ситуация возникала вследствие повышения атмосферного увлажнения, неустойчивости водного режима. В этот период по наблюдениям почвоведов, активно протекает процесс образования гумуса. В среднем неолите население вновь спускается в пойму, осваивая останцы и возвышенности вблизи воды. В Караидельском районе Байкинская стоянка, Байки-Юнусовская стоянка, Усть-Юрюзанской стоянка-мастерская относится к неолитическим. Среди этих стоянок наиболее изученным является Усть-Юрюзанская, которая расположена на возвышенном плато левого берега реки Уфы в 1 км выше устья реки Юрюзани. Стоянка обнаружена и изучена в 1951, 1954, 1955 годах Л.Я.Крижевской. Эта была кремнеобрабатывающая мастерская. Она отличается от родовых стоянок чрезвычайным богатством отходов (отщепов), которые образовались при обработке камня и изделия из него. Здесь обнаружено большое количество заготовок различных орудий: топоры, тесла, долото. Вероятно, продукция с этой стоянки-мастерской шла на обмен с другими племенами, где отсутствовало сырье и был острый спрос, т.к. здесь обнаружены даже изделия из зауральской яшмы.

Г.Н.Матюшин, картографируя места распространения зауральской неолитической керамики и изделия из яшмы, проследил маршрут миграции неолитических племен: вверх по реке Урал и его притокам до высокогорного озера Зюратакуль, а оттуда по вытекающей из озера реке Сатка на реку Ай, а по Аю дальше на реку Уфу, которая, по сути, течет уже в Европе, по ней — до реки Белой и далее до берегов Камы.

Здесь же обнаружено пять очагов, выложенных плоскими плитками известняка. Толщина слоя камней 12-15 см. Форма очагов приближается к овалу размером около 1,25 x 0,5 м. Камни очагов обожжены, вокруг них и между ними земля сильно прокалена. У края очагов обнаружено скопление обломков сосудов. У одного очага мощный очажный слой (до 40 см толщины), состоящий из массы угля, золы, содержащий большое скопление различных сосудов. Все это свидетельствует о существовании здесь длительного постоянного обитаемого поселения.

Костные остатки домашнего быка (31 экз.), лошади (9 экз.), козы и овцы (127 экз.), свиньи (3 экз.) свидетельствуют о занятии жителей скотоводством. Некоторые данные свидетельствует о занятии металлургическим производством: об этом говорят находка массивного каменного молота с каменной же рукоятью имевшего следы сильной сработанности рабочей части (инструмент для дробления руды). Здесь же найден и сосуд-льячок применявшийся для выплавки олова. Он свидетельствует о применении простейших приемов плавки на открытом воздухе.

Характерная деталь — на неолитических поселениях Южного Урала их всех костей домашних животных преобладают кости лошади при их полном отсутствии на синхронных памятниках Ближнего Востока и Средней Азии, где лошадь стала использоваться в хозяйстве только в эпоху бронзового века. Учитывая, что дикая лошадь была хорошо известна еще палеолитическим охотникам Южного Урала, Г.Н.Матюшин в одной из своих работ высказал предположение о том, что не является ли Южный Урал родиной домашней лошади.

Климатические особенности в неолитическую эпоху сказались в полной мере на сложении своеобразного типа хозяйства и быта неолитических племен.

Как и предшествующее время неолитическое население было оседлым и эта оседлость племен могла быть обеспечена, прежде всего, за счет высокопродуктивного рыболовства. Надежность, которого как основного источника питания определялась четким знанием рыбных ресурсов на всей освоенной территории речной долины. Особое внимание неолитические рыбаки уделяли весенним промысловым мероприятиям. Запоры, очевидно, устанавливали еще до ухода полой воды, у входа в протоки. В этом случае рыба, зашедшая в половодье, полностью оставалась в протоке, которая к середине лета превращалась в замкнутый водоем. В достаточно глубокие участки старицы рыбу могли загонять специально.

Для нас особенно важен факт широкого применения для ловли рыбы специальных загородок — «запоров», которые устанавливались поперек реки или протоки. Количество заграждений на отдельных реках измерялись сотнями. Один из вариантов «запоров»-«тшуп» представлял собой ряд кольев длиной 1,5 метра, вбитых в дно с помощью деревянной колотушки и переплетенными прутьями, или же два ряда кольев с расположенными между ними молодыми елками. «Тшуп» мог быть сплошной запрудной, перегораживающей всю реку, или заколом, установленным у берега. В заграждениях оставляли проходы, в которые помещали ловушки-«морды» и вентеря.

Промысел на реках велся, видимо, круглогодично и служил основным источником питания. Рыба же в малых замкнутых водоемах речной долины должна была использоваться в качестве «неприкосновенного» запаса. Малые водоемы играли роль естественного «склада», откуда пищевой продукт — живую рыбу можно извлечь самыми простыми способами. Таким образом, малые пойменные водоемы благодаря своей многочисленности и природной специфике обеспечивали одно из главных условий существования человеческого коллектива — стабильность в источниках питания на протяжении всего рода. Конечно, замкнутые водоемы требовали определенного внимания и летом, и, особенно, зимой во избежание замора рыбы и для создания оптимальных условий для размножения.

Рыболовство, как основное хозяйственное звено, обеспечивало стабильность жизни неолитических коллективов. Однако охота, несмотря на ее малую производительность, занимала определенное место в человеческой деятельности. Практиковались и индивидуальная, и коллективная загонная охота. Животных загоняли не только в узкие балки и крутые обрывы, где их убивали, но и искусственные загоны, которые сооружали, умело используя пересеченный рельеф местности как естественные преграды, поскольку удобных, подготовленных самой природой мест для загонной охоты было мало.

К тому же выбор района для постоянного поселения определялся потребностями рыболовства. Так что внесение искусственных элементов в рельеф местности с целью задержания животных в зоне, невдалеке от постоянного обитания общины, могло быть вполне реальным явлением.

Сама идея искусственных загонов, сооружаемых с помощью изгородей, была сродни идее рыболовных запоров и заколов. Важная новая черта охоты при описанной схеме хозяйства состоит в том, что люди могли себе позволить не утилизировать сразу всех животных, загнанных в пределы искусственных заграждений, а содержать их там более или менее длительное время и забивать по мере потребности коллектива в пище или отправления ритуалов. Идея содержания диких животных в загонах могла реализоваться только в среде оседлых рыболовов и охотников. Это был первый важный шаг, который подготовил выдающееся событие — одомашнивание лошади.

Основным промысловым животным был лось, кости которого в большом числе найдены практически на всех неолитических поселениях региона. Более того, лось, по-видимому, являлся субъектом каких-то магических культов. О чем свидетельствуют изображения лося в виде костяных фигурок, рисунков на камнях и глиняных сосудах. Как писал русский археолог и этнограф А.Е.Теплоухов, дважды в год, весной и осенью, стада крупно-копытных пересекают Уральский хребет в поисках корма. Поскольку в Приуралье мощность снежного покрова бывает почти вдвое больше, чем в Зауралье, с середины осени начинается массовая миграция животных через Урал на Восток, а Весной — обратно. На пути следования животных устраивались «огороды» — специальные загоны, ловчие ямы, что вело к резкому увеличению добычи. Охотились также на оленя, медведя, дикую козу, бобра, белку и различную водоплавающую птицу. Основным орудием охоты по-прежнему оставались лук и стрелы. Лесного зверя неолитические охотники били также копьями и дротиками, а на реках промышляли на лодках-долбленках.

Летом лодки, а зимой — лыжи и нарты обеспечивали круглогодичный охотничий промысел.

Одним из характерных признаков культуры эпохи неолита было изобретение глиняной посуды. Как она появилась в обиходе древних людей — сказать достоверно трудно. Одни исследователи считают, что прототипами глиняных горшков были плетеные корзины, для прочности и защиты грызунов, обмазанные сверху глиной, другие — что люди случайно обратили внимание на изменяющиеся свойства попавшей в огонь сырой глины и стали использовать ее для изготовления новой утвари. Как бы то ни было, но на Урале, очевидно, глиняная посуда явилась продуктом культурного заимствования от более южных земледельческо-скотоводческих племен. Самые первые глиняные сосуды на Урале использовались, вероятно, как тара. Это большие до 10 и более литров емкости яйцевидной формы, с приостренным дном, устанавливали их в специально вырытые ямы или подпирали камнями. Поверхность сосудов покрывалось орнаментом, выдавленным по еще не просохшей глине. И вот здесь, благодаря орнаменту, удается проследить некоторые важные моменты истории неолитических племен региона. Дело в том, что ассортимент и типы утвари, орудия труда и оружия, имевшие сугубо прикладной характер, вырабатывались человеком применительно к его образу жизни, определявшему окружавшим его природно-географическими условиями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у различных племен, удаленных друг от друга территориально, но живших в сходных природных условиях, имелись близкие по типам и формам вещи, подобно языку и связанными с ним знаками, верованиями, преданиями и легендами, эстетическими представлениями и традициями — у каждого народа свой. Т.е. в керамике четко прослеживается различия в культуре уже неолитических племен. По характеру орнамента население Урала делится на две культурные области: часть племен принадлежала протоиндоиранцам, а другая — протофинноугорцам. Причем, последние вытеснили, как предполагается, протоиндоиранцев с большинства занимаемых ими первоначальной территории. Переселенцы принесли с собой в Приуралье много полезного: яшмовые орудия, более качественные, чем орудия из приуральского низкосортного кремня, навыки озерных промыслов, но главное они принесли совершенно новый, доселе здесь неизвестный вид и технологию их изготовления — орудия из самородной меди.

Эпоха железа

Память — это медная доска, покрытая

буквами, которые время сглаживает,

если порой не возобновлять их резцом.

Джон Локк

Территория Южного Урала с раннего железного века была плотно заселена разнородными племенами. Исключительно богатый лесами, обширными пастбищами, реками и озерами, полезными ископаемыми, промысловыми зверями и всякой дичью край, как магнит. Привлекал сюда разные племена. В те отдаленные времена климат региона был гораздо теплее и мягче.

Эти различные по укладу жизни и языку племена находились в постоянном контакте не только между собой, но и имели связи по обмену товарами и культурой с южными и юго-восточными народами, хотя эти связи носили примитивный характер.

В ранних железных веках в центральных и северных районах края, в основном в лесистых местностях и на берегах водоемов, сложилась относительно мощная родо-племенная община, условно именуемых в научной литературе «ананьинцами», живших здесь в VIII-II веках до нашей эры.

Еще Геродот, имея в виду ананьинские племена, писал, что в далеком лесном крае, расположенном к северу-востоку от черноморских скифов живут фиссагеты — многочисленное и своеобразное племя. Живут они охотой. В тех же краях по соседству с ними обитают люди по имени иирки.

Результаты археологических исследований показывают, что на месте нынешних населенных пунктов и в древние времена проживали люди. Менялись культуры. На место исчезнувших племен приходили другие. Некоторые из них занимали территорию, изгнав оттуда прежних поселенцев или подчинив их себе силой.

Близ села Байки в устье реки Байки расположено городище. Оно было обследовано археолллогами Вахрушевым Г.В. (1926), Коишевским Б.А (1945), Талицкой И.А. (1952). Появление таких городищ археологи связывают с оседло-скотоводческо-земледельческими племенами ананьинцев (названы по могильнику у дер. Ананьино близ г. Елабуги Татарстана).

Эти укрепленные поселения-городища располагались на высоких, крутых мысах речных террас. С трех сторон городище имело естественную защиту: глубокие овраги, реки, а с напольной стороны его укрепляли валами и рвами. Чтобы земляной вал не осыпался, вершину его обжигали, а основание укрепляли плетнем или жердями.

На поселениях-городищах существовали наземные деревянные жилища размером 42 на 46 метров. При их сооружении вырывались удлиненные котлованы глубиной 30-40 см, с наружной стороны которых вкапывались столбы, в пазы их вставлялись бревна. Возможно, дома имели беспотолочное двухскатное перекрытие. По продольной оси жилища на земляном полу размещалось несколько очагов, обычно это были простые костры. В таком коллективном доме могло проживать одновременно несколько родственных семей, которые составляли род. Численность рода не превышало 40-50 человек.

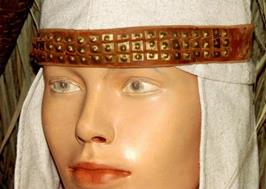

Несмотря на то, что род представлял собой единый хозяйственный коллектив, внутри него шел дальнейший процесс имущественного и социального расслоения. Погребения родовых вождей и знати в могильниках выделяются богатством инвентаря, в котором часты привозные предметы. Могилы воинов отличаются от погребений рядовых членов рода, содержащих скромный инвентарь, наличием предметов вооружения. Костюм воина-ананьинца полностью идентичен скифской одежде. Ананьинцы устанавливали на могилах родовых вождей стелы. Судя по изображенными на них фигурам, они носили остроконечную, похожую на башлык шапку со спускающимися концами, короткий кафтан, который подпоясывался ремнем, штаны и мягкие сапоги.